リードと葦について

- 葦アレルギーの特設ページはこちら

- リード用の葦(Arundo donax)

- 葦の構造と成分

- 葦の堅さと水分の影響

- 葦の振動吸収能

- 甘い葦は音色が柔らかい?

- リード裏面が膨らむのはなぜ?

- リードがヘタるのはなぜ?

- 日本の葦

リード用の葦(Arundo donax)

木管楽器のリードに使われるのはArundo donax(和名ダンチク)という種類の葦です。決して特別な葦ではなく、世界中に生育しています。工学の分野ではたわみ振動をする薄い板を「リード」と呼びますが、これは葦(reed)から来ています。

「人間は考える葦である」と言ったパスカルは、葦をle plus faible de la nature(自然界で最もか弱い存在)と考えていたようですが、葦は繁殖力の旺盛な植物で、不用意に移植すればあっという間に周囲の在来種を駆逐してしまいます。世界の外来侵入種ワースト100にも入っており、一部地域ではinvasive weedとして駆除の対象になっています。葦は決して「か弱い存在」ではありません。

木管楽器の奏者にとっても、葦は気まぐれで、扱いにくい存在です。リードの質は一枚一枚微妙に異なります。しかも、その時々で吹き心地が大きく変わります。そのため、多くの奏者が、リードの選別と調整に日々苦心しています。楽器を吹かない人にとっては信じがたいことかもしれませんが、「100万円の高級楽器+調子の悪いリード」と「5万円の安物楽器+調子の良いリード」ならば、多くの奏者が迷わず後者を選ぶでしょう。

リードの選び方や調整法については、演奏家や楽器製作者が著した多くの教本があります。リードの振動についても、古くからたくさんの音響学者が取り組んできました。しかし、葦そのものの性質に関する情報は、残念ながらきわめて限られています。このページでは、葦に関する研究成果の中から奏者にとって重要と思われるものを紹介します。なお、ここでは主にクラリネットやサックスなどのシングルリードを前提としています。

葦は木に比べて

1) 割ったり削ったりしやすい

2) 水を吸ったときの(かたさの)変化が小さい

3) より大きな変形(曲げ変形)に耐えられる

といった長所があります。ただ、これだけで葦がリード材料のスタンダードになったとは思えません。なぜなら葦には

1) 材質のばらつきが大きい(不均質)

2) 水に漬けると材質が変わる(不安定)

という欠点もあるからです。また、そこら中に葦が生えている南欧ならともかく、欧州の内陸~北部では葦より木の方がずっと身近だったはずです。これは個人的な見解ですが、「最初のリードが葦で作られた」ことが、今なおリードに葦が使われている最大の理由ではないでしょうか。

リード楽器の祖先は古代の葦笛です。つまり、昔はリードも管体も葦でできていました。だから、リードを葦で作るのは自然なことだったと考えられます。ところが、楽器の発達とともに、管体はより硬い材料で作られるようになります。管の素材を変えても音色はそれほど変わらないし、硬い木の方が精密に加工でき、正確な音程を得られるからです。

一方、リードの材料を変えるにはかなりの勇気が要ります。吹奏感や音が大きく変わるからです。そして、葦笛を祖とする以上、葦のリードから生まれる音が「スタンダード」です。ですから、葦以外の材料でリードを作ろうと思ったら、できるだけ葦に近い性質を持った材料を探さなければなりません。しかし、材料科学がめざましく進歩した現代でさえ、葦に近い材料を見つけたり、創り出したりすることは容易ではありません。そもそも、葦が容易に手に入る状況では、代替材など要りません。

こうして、多くの管体が柔らかい木から硬い木へ、硬い木から金属へと変化する間、リードには葦が使われ続けました。もし、茶道が南欧で完成されていたら、竹ではなく、Arundo donaxでできた茶筅(ちゃせん)がスタンダードになっていたでしょう。逆に、クラリネットが東アジアで完成されていたら竹のリードがスタンダードになっていたかもしれません。その意味で、葦は一種の「デファクトスタンダード」なのだと思います。

竹でリードを作れないのか?とよく聞かれますが、代表的な竹(マダケやモウソウチク)は葦に比べて重く、堅いため、竹のリードでは音を出しにくいでしょう。そもそも、葦の欠点である不均質性や不安定性は、多くの竹にも共通する性質ですし、既に大規模に商用栽培されているArundo donaxを竹に切り替えるメリットはほとんどありません。コストが劇的に下がる等、よほどのメリットがないかぎり、竹でリードを作る意味はないと思います。

やはり南仏産が良いのか?と聞かれることもあります。振動特性に限って言えば、産地による明確な差異はないようです。乾燥条件(乾燥の際の温度や湿度)が振動特性に与える影響もほとんどありません。「南仏の葦が最良」は、一種の都市伝説だと思います。少なくとも、産地や乾燥条件が葦の材質に与える影響は、個体や節位置の違いによる材質のばらつきや、わずかなカットの違いによる吹き心地の違いに比べてはるかに小さいでしょう。メーカーによって吹き心地が違うとしたら、それは産地の違いではなく、葦の選別方法やカットの違いを反映していると考えられます。

葦の構造と成分

シングルリードの場合、主に振動するのは葦の内側の部分(内層部)なので、ここでは内層部を中心に述べます。

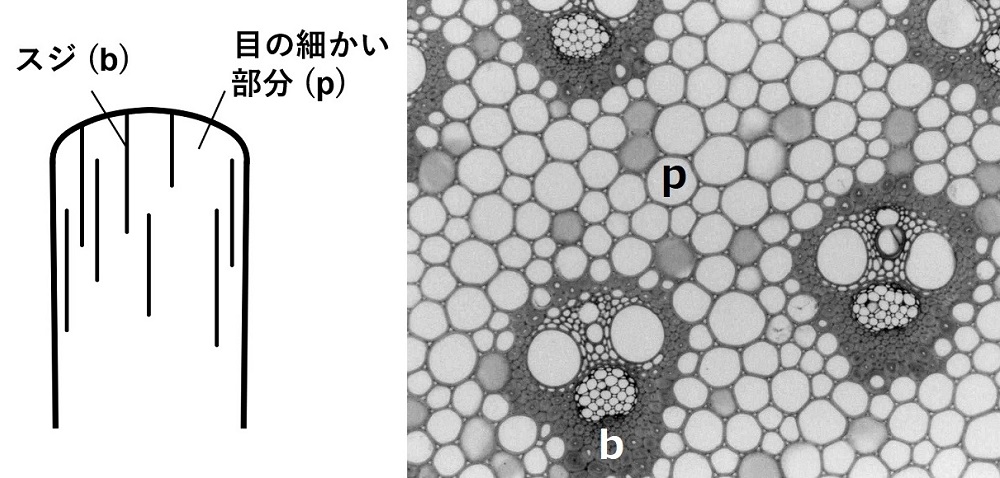

リードを光にかざすと「スジ」が見えます。これは維管束(下写真b)です。正確には、維管束の周囲を取り巻く「維管束鞘」です。一方、目の細かい部分は、柔細胞という細胞でできています(下写真p)。つまり、葦は、長さ方向に連続した強靭な維管束鞘(b)が、スポンジのような柔細胞(p)に埋め込まれた構造になっています。

柔細胞は直径が大きく、壁が薄いのに対して、維管束鞘の細胞は逆に直径が小さく、壁が厚くなっています。そのため、両者の密度は大きく異なります(柔細胞が約 0.3 g/cm3、維管束鞘が約 1.2 g/cm3)。したがって、スジが多いほど葦は重くなります。

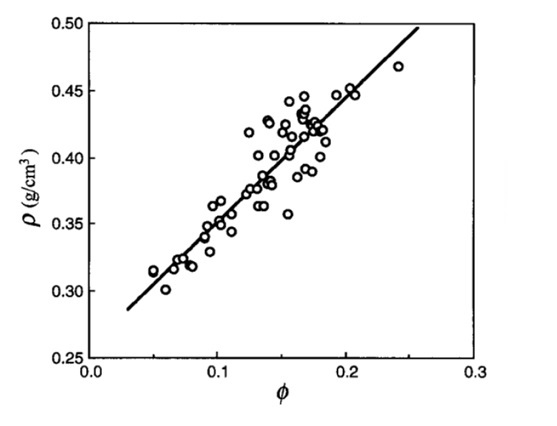

葦の密度(ρ)と維管束鞘の割合(Φ)の関係

なお、葦と竹の構造はよく似ていますが、竹は、維管束鞘がより大きく発達しており、硬い表皮の部分も葦に比べて厚いので、竹でリードを作った場合、非常に堅く(振動しにくく)なります。

葦や竹や木の細胞壁は、鉄筋コンクリートのような構造になっています。鉄筋に当たるのがセルロースで、コンクリートに当たるのがリグニンです。リグニンは一種のポリフェノールで、分子が網目状につながってできています。そして、セルロースとリグニンをつないでいるのがヘミセルロースという成分です。これらの主成分の量に関しては、葦も竹も木も大きな違いはありません。

一方、葦や竹は、水で溶け出すような成分(水可溶物)をたくさん(最大で30%)含んでいます。竹の水可溶物は主にデンプンですが、葦の水可溶物は主にブドウ糖、果糖、ショ糖(砂糖)です。水可溶物の多くは、柔細胞に含まれています。

木材の場合、水で溶け出るような成分が材質に大きな影響を与えることはありません。でも、葦や竹は、水可溶物によって振動特性や吸湿性が大きく変化します。葦に含まれる水可溶物は、低い湿度ではほとんど湿気を吸いませんが、高い湿度では大量に湿気を吸います。新品のリードを湿気の多いところに放置すると、ジトッと湿った状態になりますが、これは、水可溶物が大量に吸湿(潮解と言います)するからです。こぼれた砂糖やインスタントコーヒーが勝手に湿気を吸ってベタつくのと同じです。

リードを長時間水に浸けて水可溶物を取り除くと、カビが生えにくくなります。ただし、リードの質が変わる(柔らかくなる、音色が硬くなる、へたりやすくなる)ので注意を要します。

葦の堅さと水分の影響

リードを選ぶときによく使う「かたさ」は、リードを一定の量だけ変形させるために必要な力の大きさを表す「堅さ」です。リードの場合、曲がる(たわむ)変形が主体となるので、ここでは、一定のわずかな量だけ曲げるときに必要な力を表す「曲げ(たわみ)ヤング率」を「堅さ」と見なすことにします。曲げヤング率の単位には圧力の単位であるパスカル(Pa)が使われます。

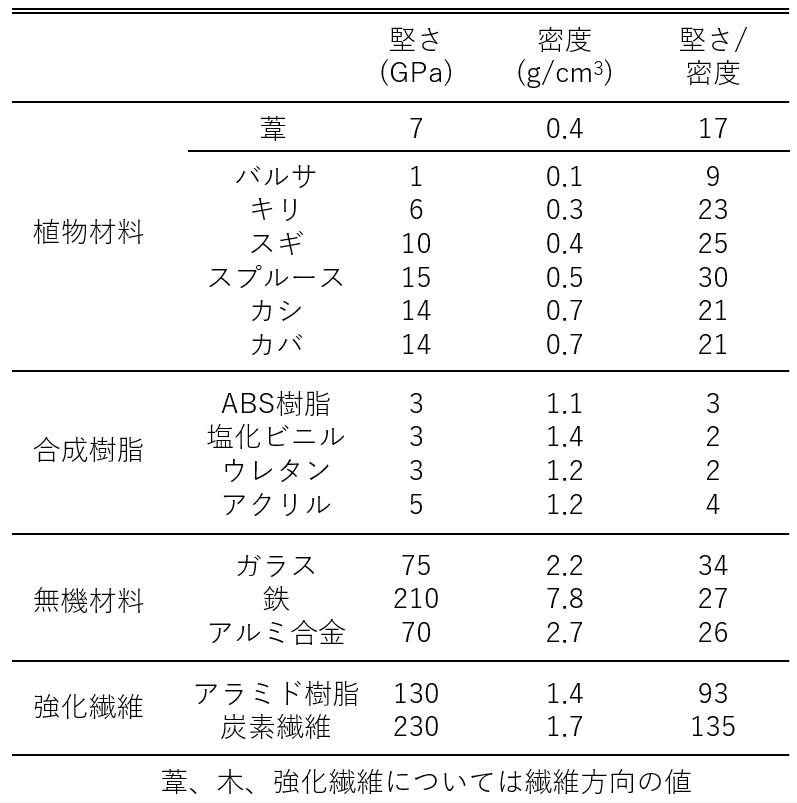

下の表は、乾いた葦の堅さを他の材料と比較したものです。葦の堅さはキリと同じくらいで、建物に使われるスギや、響板に使われるスプルースに比べるかなり柔らかいことがわかります。葦はどちらかと言えば「軽くて柔らかい」材料です。

振動させて使う場合、材料の密度も重要です。堅さが同じなら、より軽い材料の方が、少ない力で大きく振動させられるからです。堅さを密度で割った値(比ヤング率と言います)で比べると、葦や木などの植物材料がかなり高い値を示すことがわかります。葦やキリはプラスチックの約10倍、響板用のスプルースにいたっては鉄やジュラルミンに匹敵します。「軽い割に堅い」と言う意味で、葦や木は、プラスチックとは全く異なる材料だと言えるでしょう。

いろいろな材料の堅さ(ヤング率)と密度

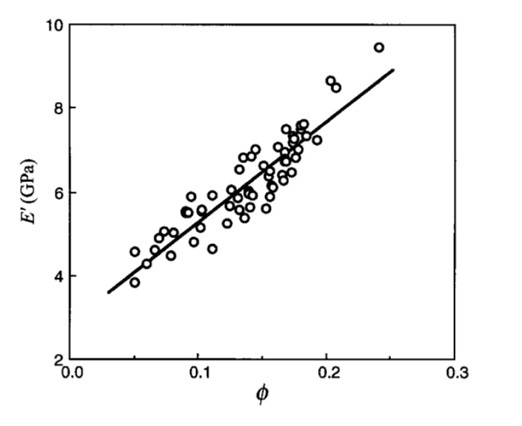

葦は維管束鞘の間を柔細胞が埋めた構造になっています。そして、維管束鞘の堅さは柔細胞の10倍くらいです。したがって、下の図に示すように、スジが多いほど堅くなります。スジの分布が偏ったリードが左右均等に振動しないのは当然のことと言えます。

葦の堅さ(E')と維管束鞘の割合(Φ)の関係

リードの堅さは維管束鞘(スジ、繊維)の多寡で決まるので、リードを柔らかくしたいときには、紙やすりで削って薄くするより、繊維を横に断ち切る方が効果的です。これはリードマイスターの開発者である花井さんから教わった方法ですが、一枚切りカッターを使えば、表面だけに(横向きに)切り込みを入れることができます。

リードを水で濡らすと柔らかくなりますが、濡らせば濡らすほど振動しやすくなるわけではありません。振動しやすさは、葦が湿気を吸って柔らかくなる(変形しやすくなる)効果と、水を吸って重くなる(振動しにくくなる)効果のかねあいで決まるからです。

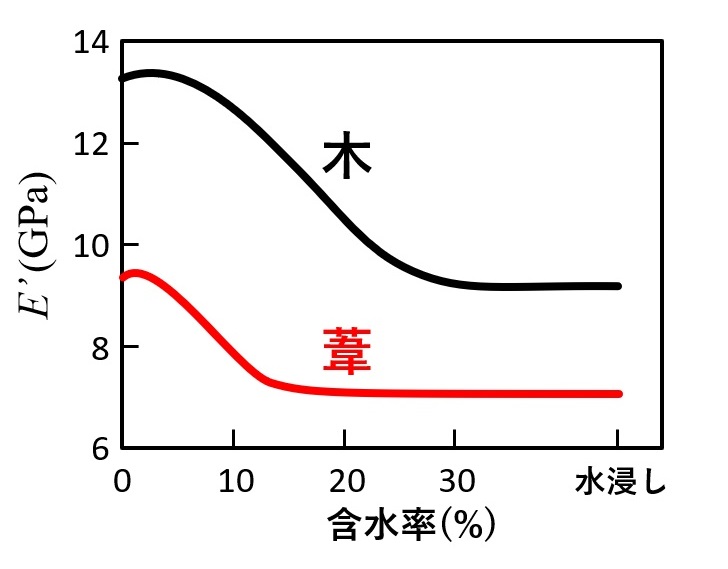

葦が湿気を吸って柔らかくなるのは、細胞壁を構成する分子の間に湿気(水分子)が割り込んでいくからです。葦の細胞壁に入れる水の量は20%程度なので、それ以上の水は「液体の水」として細胞の穴ボコに溜まります。穴ボコに溜まった液体の水は、葦の材質に影響しません。したがって、下図のように、葦を湿らせていくと含水率20%までは徐々に柔らかくなりますが、それ以上は堅さが変わりません。つまり、湿らせる(~含水率20%)と柔らかくなり、濡らす(含水率20%~)と重くなる、というわけです。

葦の堅さと含水率の関係

「リードの表面をこすって気孔をつぶすと、リードの材質が安定する」という人がいますが、気孔が閉じていようがいまいが、湿気(水分子)は葦の中まで浸透するので、いくら穴を塞いでも、葦が柔らかくなるのを「防ぐ」ことはできません。ただ、表面の気孔をつぶすことにより、「液体の水」の浸透は妨げられるので、リードが重くなるのを「遅らせる」効果はあるでしょう。

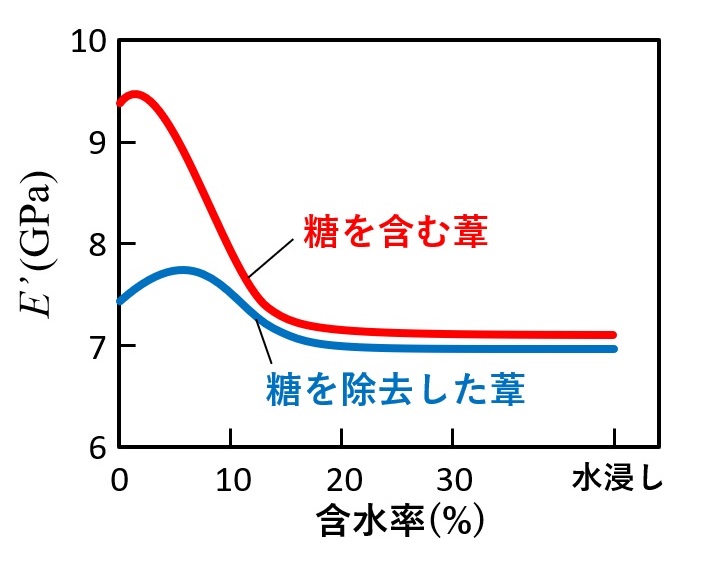

さて、葦に含まれる大量の糖は、乾いた状態の葦の「堅さ」に大きな影響を与えています。買ったばかりのリードを、どっぷり水に浸けたり、続けて何時間も吹いたりすると、葦に含まれていた水可溶物(糖)が溶け出し、乾燥状態の堅さが低下します。つまり、いったん水浸しにするとリードは柔らかくなり、乾かしても堅さは戻りません(下図)。

上の図からわかるように、湿った状態では糖の影響がありません。したがって、すぐに水浸しになってしまうリードの先端部では、糖の有無はリードの質に影響しません。ただ、シングルリードの場合、唇が当たるハート部分はすぐには水浸しにならないので、糖がハート部分の堅さに寄与しています。リードを水浸しにするとコシがなくなる、と言われるのは、糖の除去によってハート部分が柔らかくなり、唇の圧力に対してリードがより大きくたわむことを意味しているのだと考えられます。

奏者の中には「リードを水に浸けたらカタくなる」と言う人がいますが、堅さ(曲げにくさ)に関して言えばそのような変化は認められません。ただ、上の図からわかるように、糖を除去すると堅さの変化が小さくなります。つまり、糖を除去したリードは「湿らせてもあまり柔らかくならない」ので、それを「カタい」と感じる可能性があります。また、糖を除去すると音色が「硬く」なることがわかっているので(詳しくはこちら)、それが「カタさ」につながる可能性もあります。

葦の振動吸収能

鉄板を叩くと、振動がしばらく続きます。ところが、ゴムの板を弾いても振動は続きません。これは、与えられた力がゴムに吸収されてしまう(=熱に変わって逃げてしまう)からです。材料をポンと叩いたときの音を比べると、振動吸収能が小さい材料では音が長く響きますが、振動吸収能の大きい材料では音がすぐに減衰します。なお、振動吸収能は「内部摩擦」や「損失正接」で表しますが、ここではわかりやすいように「振動吸収能」と呼ぶことにします。

少ない力で大きな音を出したいときには、振動吸収能の小さな材料が適しています。実際、ピアノやヴァイオリンなどの響板には、振動吸収能が比較的小さいスプルース材が使われます。では、振動吸収能が非常に小さい金属やガラスで楽器を作れば良い音がするのでしょうか?

実は、振動吸収能が小さすぎても困るのです。振動吸収能の小さい材料は、特定の高さの音に鋭く反応します(ピークが高く、鋭くなる)。逆に振動吸収能が大きい場合、音量は減りますが、反応する音(の高さ)の幅は広くなります。様々な高さの音をムラなく響かせるためには、ある程度の振動吸収能も必要です。

また、振動吸収能が小さいと、音の立ち上がりが遅くなります。リードの場合、マリンバやハープと違って音量や残響時間はあまり重要ではありません。反応の良さを重視するなら、振動吸収能が大きく、立ち上がりの速い材料が良いかもしれません。

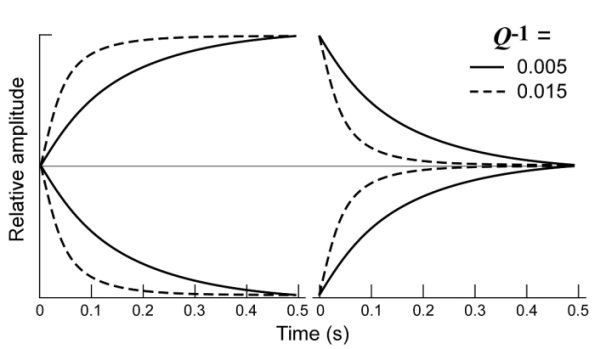

音の立ち上がりと減衰

実線:振動吸収能小、破線:振動吸収能大

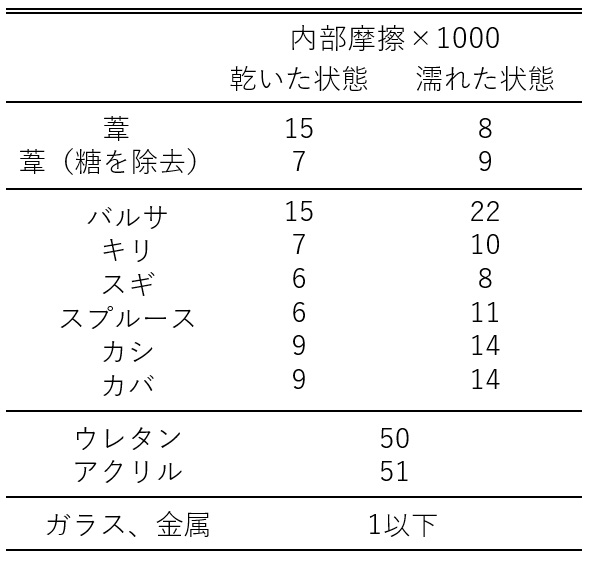

ここで、葦の振動吸収能を他の材料と比べてみます。下の表は、いろいろな材料の振動吸収能(内部摩擦×1000)です。葦や木の振動吸収能が金属やガラスより大きいのは、葦や木を構成する細胞壁の中に、柔軟な非結晶成分が含まれているからです。一方、同じ非結晶のプラスチックに比べて、葦や木の振動吸収能が小さいのは、セルロースの結晶でできた堅い繊維(ミクロフィブリル)が、木目方向に配列しているからです。つまり、金属ともプラスチックとも違う、植物材料独特の振動吸収能は、異なる成分が一方向に揃う形で組み合わさった複合構造に由来しています。

いろいろな材料の振動吸収能(内部摩擦×1000)

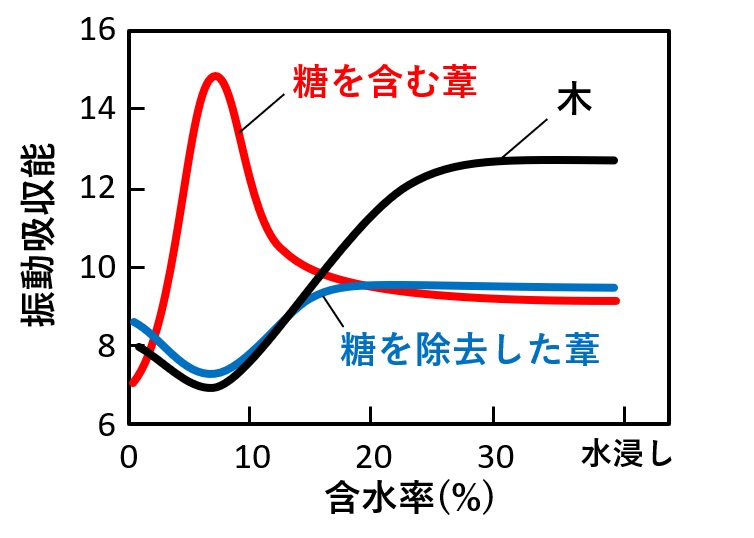

では、葦を湿らせると振動吸収能はどう変わるでしょうか?下の図は振動吸収能の含水率依存性を表しています。一般に、乾いた木を湿らせると振動吸収能が増加します(下図黒線)。これは、高い湿度で楽器が鳴らない理由の一つです。一方、乾いた葦(含水率約8%)を湿らせると、木の場合とは逆に振動吸収能が小さくなります(下図赤線)。糖を含む葦の振動吸収能が非常に大きいのは、葦に含まれる糖が振動吸収能を高めているからです。水に浸けて糖を取り除くと(下図青線)、葦も木に近い傾向を示します。葦の特異な振動吸収特性は、音色の柔らかさを左右します(次項で詳しく説明します)。

葦の振動吸収能(内部摩擦×1000)と含水率の関係

甘いリードは音色が柔らかい?

上の項で説明したように、葦に含まれる糖は、乾いた葦の堅さや振動吸収能に大きな影響を与えます。では、この糖は、楽器の音色にどのような影響を与えるのでしょうか?

「糖を抜いたリードと抜いてないリードを吹き比べればいいじゃないか」・・・はい。もし、全く同じリードを2枚用意できるなら、片方から糖を抜いた上で2枚を比較すれば糖の影響がわかるはずです。でも、「全く同じリードを2枚」用意できるでしょうか?「じゃあ糖を除去する前と後で音色を比べればいいじゃん」・・・いいえ。糖を除去する前後で奏者の感覚が変わらない保証はありません。このように、糖の影響を調べるのはそう単純ではありません。信頼できる結果を得るためには、それなりの工夫と手間が必要です。ここではその一例を示します。

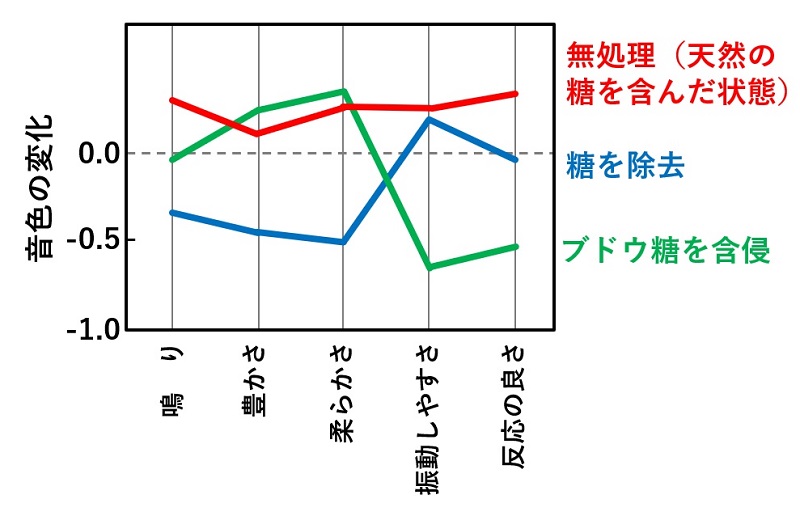

まず、多数(32名)の熟練した奏者にリードを10枚ずつ渡します。リードの種類は、奏者が普段使っているものです。そして、普段リードを選ぶときと同じやり方で、リードの質を5段階で評価してもらいます。項目は「鳴り」「豊かさ」「柔らかさ」「振動しやすさ」「反応の良さ」の5つです。これらの項目は、約100名の奏者を対象に行ったアンケートの結果に基づいています。 次に、リードをいったん回収し、うち4枚は長時間水に浸けて糖を除去します。4枚は、天然の糖を除去した後、ブドウ糖溶液に浸けます。残りの2枚は、そのままにします。リードを十分に乾かした後、再び奏者に渡して評価してもらいます。もちろん、どのリードにどんな処理をしたか、奏者は知りません。 その結果が下図です。

これは、1回目の評価と2回目の評価の差を、「音色の変化」とし、全ての結果を平均したものです。 赤線で示した「何も処理していないリード」の評価は、1回目と2回目でほとんど変化しませんでした。このことは、熟練した奏者が常にほぼ同じ基準でリードを評価していることを示しています(驚くべきことです)。 一方、リードを水浸しにして糖を除去すると(青線)、「振動しやすさ」や「反応の良さ」にはほとんど変化がありませんでしたが、「鳴り」「豊かさ」「柔らかさ」の評価が低くなりました。つまり、糖が抜けると鳴りが悪くなり、音色が貧弱で硬いものになりました。一方、いったん糖を抜いた後で、ブドウ糖をしみ込ませたリードは「鳴り」「豊かさ」「柔らかさ」が無処理と同程度でした(緑線)。つまり、糖の除去によって劣化した音色が、糖の含浸によって回復したのだと考えられます。これらのことから、葦に含まれる糖は、リードの鳴りや音色の豊かさ、柔らかさに寄与していると言えます。 ただ、人工的に糖をしみ込ませた場合、「振動しやすさ」や「反応の良さ」が悪化しました。これは、細胞の穴ボコにまで糖が入り、リードが「重く」なったためと考えられます。

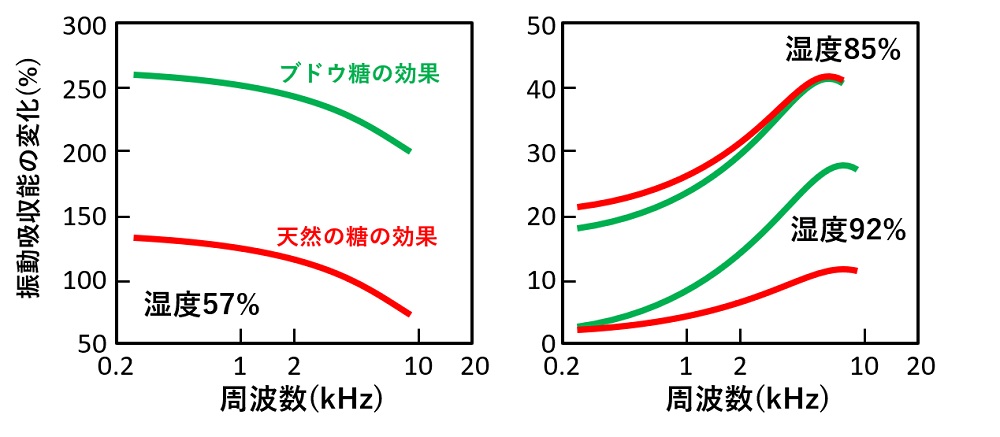

ではなぜ糖によって音色が柔らかくなるのでしょうか?下の図は、天然の糖やブドウ糖によって振動吸収能がどれくらい増加するかを幅広い周波数で測定したものです。糖は、乾いた状態(湿度57%)では、幅広い周波数で振動吸収能を高めますが、湿度が高くなると(85%以上)、高い周波数の振動吸収能を高めるようになります。これにより、高周波数の音が抑えられ、音色が柔らかくなるのではないかと推察されます。

ここで、糖を除去するメリットとデメリットをまとめておきます。リードを長時間水に浸けて糖を除去すると、

1) 材質変化が小さくなる(安定する)

2) 振動しやすくなる(乾燥状態のみ)

3) カビにくくなる

これらはメリットと言えるでしょう。一方デメリットとして、

1) 貧弱で硬い音色になる

2) 予期せぬ変形を招く場合がある

3) へたりやすくなる

が挙げられます。奏者が何を望むかによりますが、「水浸しにしたら何が起こるか」を知っておいて損はないと思います。

リードの裏面が膨らむのはなぜ?

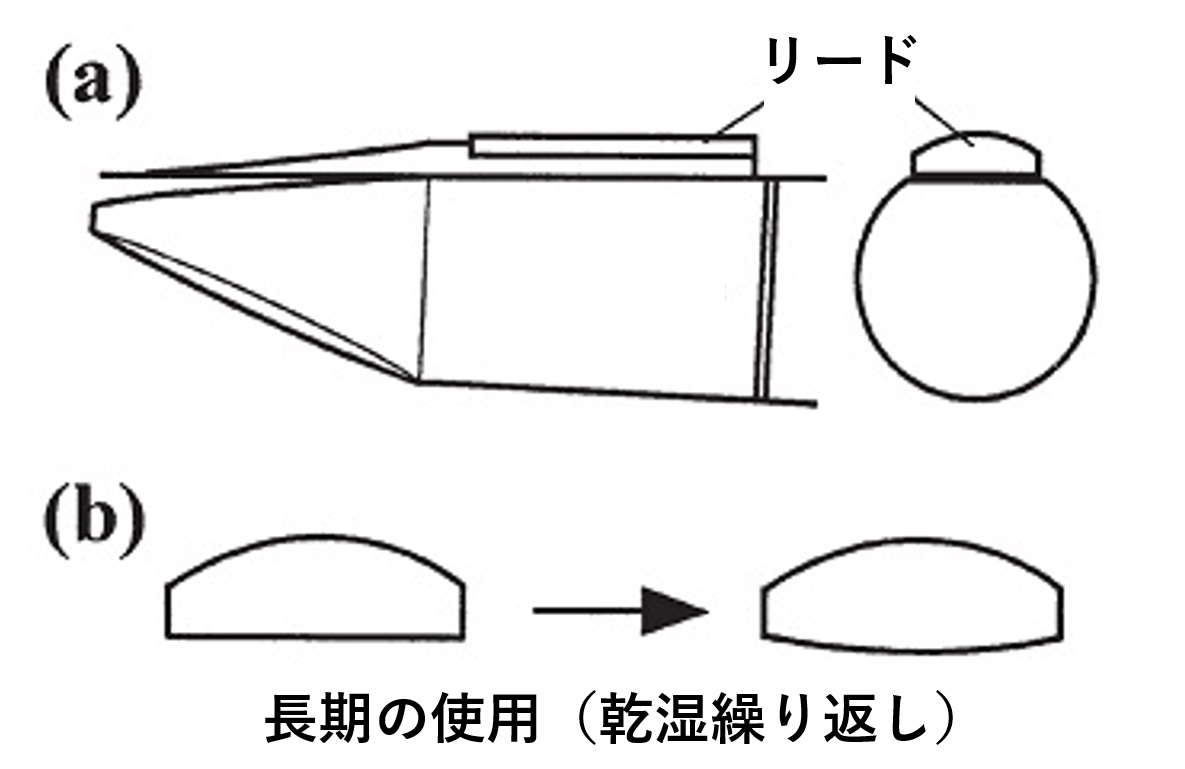

リードが鳴らなくなる原因として意外に見過ごされがちなのが、裏面の膨張です。下図aのように、新品のリードの裏面は平らに加工されており、マウスピースのテーブルにぴったり密着しています。ところが、リードの中には、いつの間にか裏面が膨らんでしまうものがあります(下図b)。こうなるとリードとマウスピースの間に隙間ができ、息が集まらなくなります。この原因は葦の乾燥過程にあります。

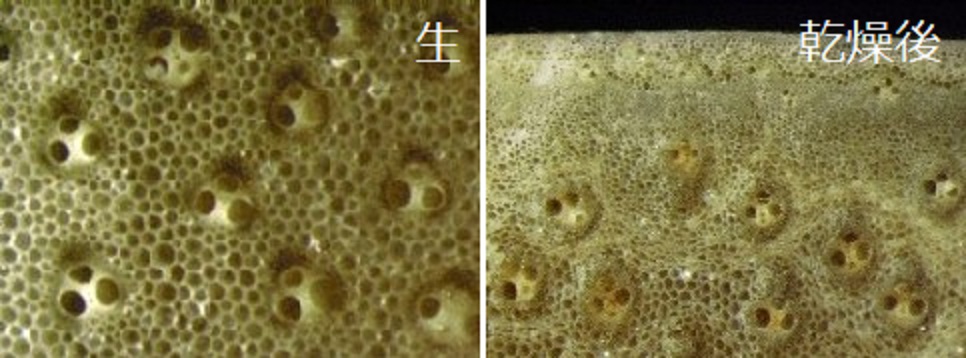

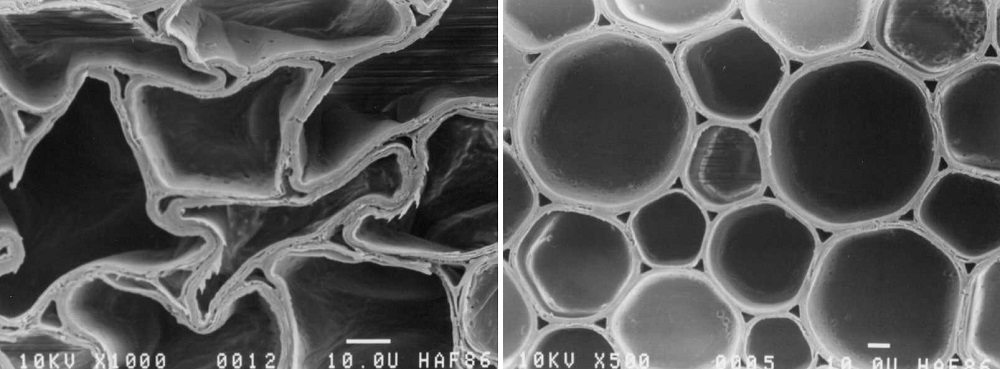

下の写真左側は、伐採直後の葦の断面です。細胞の断面はきれいな円形をしていますが、これを乾燥していくと、柔細胞のあちこちが不規則につぶれ始めます。このような変形は「落ち込み」と呼ばれています。似たような現象は木材でも起こりますが、乾燥温度が高い場合に限られます。葦や竹の柔細胞は、大径で壁が薄く、しかも液状の水で完全に充たされているために、乾燥温度が低くても(~30℃)著しく落ち込みます。

生の葦(左)と、乾燥後の葦(右)

一般に、生木を乾かす場合、ゆっくり乾かした方が割れや反りが少なくなります。リードを作る際も、伐採した葦をまず屋外で風に曝し、数ヶ月かけて非常にゆっくり乾かします。これは一見理にかなっているように見えます。ところが調べてみると、葦の場合、ゆっくり乾かした方が著しい落ち込みを生じることがわかりました。また、節を付けたままだと落ち込みが酷くなることもわかりました。要するに、リード用の葦は、細胞がより大きく落ち込むような条件で乾燥されているのです。

残念ながら、特殊な方法(凍結乾燥、溶媒置換など)を使わない限り、落ち込みを完全に防ぐことはできません。落ち込んだ細胞の形は、乾燥後も残ります。そして、その状態でリードに加工されます。したがって、市販のリードのほとんどは、落ち込んだ細胞を含んでいます。

さて、落ち込んだ細胞が永久に落ち込んだままなら、何の問題もありません。ところが厄介なことに、湿気を吸ったり吐いたりすると、落ち込んだ細胞が徐々に元の形に戻っていくのです。上の写真のように、細胞の落ち込みは表皮から少し内側に入った中層部で顕著に発生します。したがって、リードの中央部分の方が、端部(サイド)部分よりも、より多くのつぶれた細胞を含むことになります。そのため、落ち込んだ細胞が元に戻ると、端部より中央部が大きく膨張します。このとき、硬い表皮に覆われたリードの表面はほとんど変形できないので、結果的に裏面の中央部だけが膨張するのです。

下の写真は、乾燥過程で落ち込んだ細胞(左)と、蒸気を当てて形を回復させた細胞(右)を示しています。80℃以上で数分蒸すとつぶれた細胞はほぼ元通りの形になります。これは服にスチームを当ててシワを取るのに似ています。

乾燥過程で落ち込んだ柔細胞(左)と、蒸煮処理で形状が回復した柔細胞(右)

クラリネットのリードには、根元から数えて3~10番目くらいの節が使われますが、その範囲に限っても、落ち込みによって最大で5%収縮していることがわかりました。もし、その落ち込みが回復したら、リード裏面の中央部が0.15 mm膨らみます。0.15 mmというのはわずかなようですが、リード裏面中央部だけが上質紙2枚分膨らめば、息が漏れるには十分です。

裏面が膨らんだリードを元に戻すのは不可能です。リードいったん湿らせ、硬い平らな面に押し当てた状態で乾燥すれば、一時的には平らになりますが、根本的な解決にはなりません。裏面を削るという手もありますが、吹奏感は大きく変わるでしょう。

落ち込みの回復によって膨らむのなら、もう一度細胞を落ち込ませればいいじゃないか、という考え方もあります。でも、いったん乾燥した葦を再び水浸しにすると、葦の成分が溶け出して細胞壁が弱くなり、再び乾燥する際により著しく落ち込むことがわかっています。そのため、リードを水浸しにしてから再び乾かすと、多くの場合、裏面中央部が凹みます。

落ち込み由来のトラブルを防ぐには、落ち込みを含まない葦でリードを作るしかありません。葦を乾燥する際、節を除去し、細かく割り、低い温度で速やかに乾燥すれば、それだけで落ち込みはかなり減ります(菌による汚染も防げます)。そして、蒸煮によって落ち込みを完全に回復させた上でリードに加工すればよいのです。丸材からリードを自作している人には、裏を削る前に蒸煮することをお勧めします。なお、ダブルリードに使われる葦の外層部は、落ち込むような柔細胞があまり含まれていないので、落ち込みを気にする必要はありません。

リードがヘタるのはなぜ?

鉄板を押せばたわみます。押すのをやめれば、たわんだ板は元に戻ります。加えた力に応じて変形するが、力を加える速さや時間に関わらず、力を抜けば元に戻る、そんなバネのような性質を「弾性」と言います。そして、鉄板やゴムボールは「弾性体」です。

葦や木も、力を加える時間が短いなら弾性体と見なせます。ところが、長時間力を加え続けると、変形が徐々に進行し、力を取り除いた後も変形が残ることがあります。これは葦や木が、バネのような弾性と液体のような粘性を併せ持つ「粘弾性体」だからです。リードは、下唇によってマウスピース側にたわめられ、音を出している間はその状態が維持されます。葦や木といった植物材料は、湿度一定の状態よりも湿度が変化する過程でより大きく変形するので、乾く過程であれ、湿る過程であれ、湿気が出入りする最中に力が加わると、より大きくヘタります。リードがヘタると、マウスピースとの間の隙間が狭くなり、音が詰まったり、コントロールの幅が狭くなったりします。

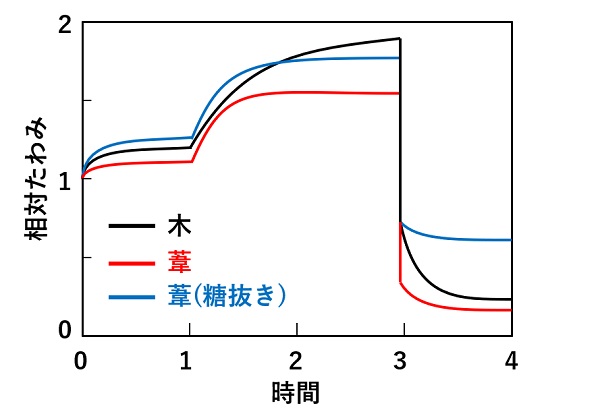

下の図は、薄い板に一定の力を加えたときのたわみの変化を表しています。最初1時間は湿度60%に保ち、次の1時間は湿度90%に上げ、2時間経ってから力を取り除きます。新品の葦(赤線)は木(黒線)に比べて常にたわみが小さいことがわかります。つまり、葦は木よりヘタりにくいと言えます。ただし、葦を水浸しにして糖を除去する(青線)とヘタりやすくなります。

湿度変動下で負荷した時のたわみクリープとその回復

日本の葦

日本にもオーボエに似たリード楽器があります。雅楽に用いられる篳篥(ひちりき)です。篳篥のリードは蘆舌(ろぜつ)と呼ばれており、Phragmites australisという種の葦で作られます。

篳篥蘆舌用葦材の伐採

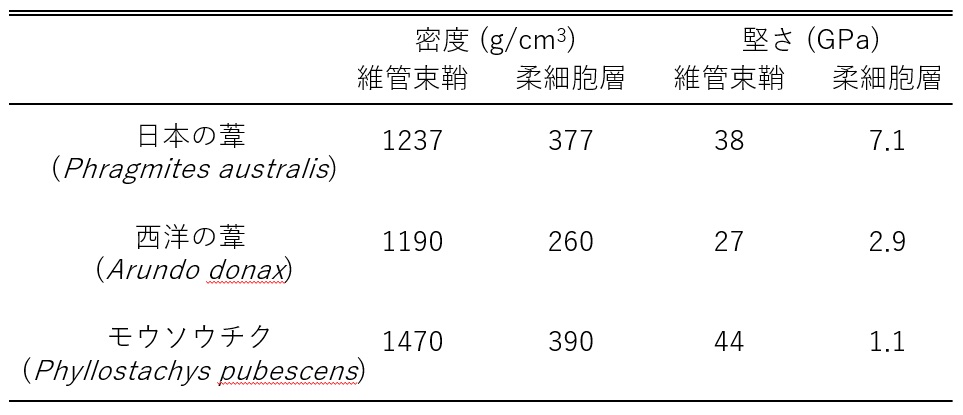

蘆舌に使われるのはPhragmites australisの中でも特に乾いた陸地で育った葦です。太さは約10 mm、草丈は3~4 mに達します。蘆舌用の葦は、維管束鞘、柔細胞層いずれもArundo donaxより重く、堅く、どちらかと言えば竹に近いと言えます。

維管束鞘および柔細胞層の密度と堅さ(ヤング率)

蘆舌用葦材の産地として有名なのは淀川沿岸の「鵜殿地区」ですが、以前から外来種の繁茂によって葦の生育が脅かされています。蘆舌用葦材の持続的生産のためには、外来種の駆除だけでなく、産地の拡大や、管理された圃場での人工栽培など、さまざまな対策が必要ですが、関係省庁(宮内庁、文化庁など)が動く気配はありません。現在、民間の非営利団体(雅楽協議会)とNEXCO西日本が細々と葦原の保全活動や研究を続けています。

NEXCO総研・緑化技術センターにおける人工栽培の試み

これまでの研究で、1)葦刈り職人が葦を伐採する際の選別基準(直径、肉厚、密度、圧縮強度)、2)同じ節間でも上部と下部で組織構造や密度が異なること、3)奏者が選別した葦と除外した葦の振動特性には大きな違いがないこと、4)蘆舌用葦材で最も重要なのは寸法(直径、肉厚)であること、などが明らかとなっています。

中西, 小幡谷: 木材学会誌 62(6), 259-265 (2016)

小幡谷, 中西: 木材学会誌 65(3), 131-137 (2019)

さて、オーボエやファゴットのリードは薄く削った葦の板を折り曲げて作りますが、篳篥の蘆舌は、外皮を除去した葦の丸材を炭火であぶりながら潰して作ります。この工程を「ひしぎ」と言います。

薄くして折り曲げるより、一気に潰す方が簡単なように見えますが、実際は、潰す方がはるかに大変です。一般に葦や木などの植物材料は、繊維方向がとても強いのですが、繊維と直角方向は弱く、脆いものです。実際、乾いた葦は、指で強く挟んだだけで割れてしまいます。葦を潰す際には、割れやすい接線方向を、それも一端だけを折り曲げて平らにしなければなりません。これはそう簡単ではありません。

木材を曲げ加工する場合、通常は水で湿らせた上で加熱します。水と熱の作用により、細胞壁の成分(リグニン)が軟化し、大きな変形が可能になるからです。大きく曲げた状態で冷却、乾燥すると、曲がった形が固定されます。その形は、再び水と熱を加えない限り元に戻りません。このように乾燥によって変形を固定することを「ドライングセット」と言います。

一方、葦をひしぐ場合は、軽く水をつけるだけです。ある程度は湿りますが、水浸しにはなりません。木材なら割れてしまうような乾いた状態ですが、葦の場合、加熱するだけで大きく変形し、冷却するだけで形が固定されます。このように、水よりも熱の効果で変形を固定することを「クーリングセット」と言います。

葦のひしぎが「クーリングセット」であるなら、水浸しにしないのは理に適っています。水浸しにすると、細胞の穴ボコが液体の水で満たされるため、100℃以上に加熱できません(常圧の水は100℃以上になりません)。一方、「適度に湿った状態」なら、100℃以上に加熱することができます。実際、ひしぐ際の温度を測ったところ、材内の温度は140℃に達していました。温度が高いほど葦が軟らかくなり、ひしぐ際に割れにくくなるのかもしれません。

ひしぎ中の温度を測っているところ(宮内庁楽部)

高級な蘆舌には「煤かけ」をした葦を使います。煤かけとは、葦を囲炉裏の上で燻す処理のことです。囲炉裏で煮炊きをする家がほとんどなくなったことから、現在は白川郷など限られた場所でしか煤かけをすることができません。また、同じ囲炉裏でも薪と炭では煤のつき方が全く違うそうです。また、篳篥奏者によれば「油分を損なわずに乾燥させ、繊維を緻密にする効果がある」のだそうです。ただ、燻すと言っても、温度は室温と大差ないので熱処理の効果は期待できません。一種のカーボンコーティングだという説もありますが、どう見ても黒くなっているのは表面だけです。少なくともこれで「繊維が緻密になる」とは思えません。