葦アレルギーとは?

クラリネットやオーボエなど、多くの木管楽器は葦のリードで音を出します。葦は天然材料だから無害、と思われていますが、天然材料だから安全とは限りません。奏者の中には、葦に対して強いアレルギー反応を示す人がいます。その人たちは、リードに触れるだけで唇や口の周りが痒くなったり荒れたりします。症状がひどくて楽器をあきらめかけた人もいます。

葦アレルギーは花粉症と同じです。今症状が無くても、ある日突然症状が出る可能性があります。だから、全てのリード楽器奏者にとって、決して他人ごとではありません。

楽器を吹くたびに唇や口の周りが痒くなったり荒れたりするようなら、まずは近くの皮膚科専門医に相談されることを強くお勧めします。アレルギーを根本的に治す方法はありませんが、薬で症状をやわらげることはできます。素人の判断やネット情報に頼るのはお勧めしません。間違った処置をすれば、症状が悪化する恐れがあります。

残念ながら、葦アレルギーは奏者の間でも医師の間でもまだあまり認知されていません。また、その原因物質(アレルゲン)もまだわかっていません。ただ、水や有機溶媒で抽出処理をしても改善しないこと、アセチル化によって症状が消えることから、水や有機溶媒に溶けだすような低分子物質ではなく、非結晶の高分子成分がアレルゲンではないかと考えられています。

葦アレルギーと診断され、それでも楽器を続けたい場合、現時点で選択肢は以下の2つです。

1) プラスチックリードを使う

2) 葦のリードをアセチル化する

最近ではプラスチックリードの質が向上し、普段からプラスチックリードを使っているプロ奏者もいるようです。高価ですが、葦よりは耐水性や耐久性が高いので、自分に合うリードを見つけることができれば、プラスチックリードは有効です。ただ、どうしても葦のリードを使いたい(プラスチックリードは使いたくない)という人には、「アセチル化」という方法があります。

アセチル化の効果

アセチル化とは、材料を無水酢酸と反応させ、そこに含まれる水酸基をアセチル基に置換する処理です。処理によって吸湿性が低下し、寸法安定性や耐朽性(腐りにくさ)が向上するため、屋外用の木材などに広く使われています。また、安全性が高いので、食器や管楽器のような口に触れる用途にも使えます。ここでは、2022年に行った試奏試験の結果を紹介します。

まず、葦アレルギーが疑われるリード楽器奏者をTwitterを通じて募集しました。そして、申し出のあった9名の奏者(以下、被験者と呼びます)にリードの試奏を依頼しました。オーボエについては、プロ奏者(本田英輝先生)に依頼し、あらかじめアセチル化した葦材を使ってリードを作製してもらいました。それ以外の楽器

(クラリネット、サキソフォン、ドゥドゥク)については、被験者が普段使用しているリードを当研究室でアセチル化しました。

葦のアセチル化には、木材分野で一般的な高温液相法を用いました。すなわち、葦の舟形やリードの完成品を無水酢酸に一夜浸漬した後、120℃の無水酢酸中で8時間加熱しました。アセチル化された葦は流水で1週間以上洗浄し、剰余の無水酢酸と副生成物である酢酸を除去し、さらに室温で風乾しました。このアセチル化による重量増加率は18~20%でした。被験者に、アセチル化したリードを1日10分以上、のべ1週間以上使用してもらい、症状の有無や程度を報告して頂きました。

Twitterで告知した際の表示回数は10万回、動画再生数は1.9万回でした。閲覧者の全てが楽器奏者とは言えませんが、少なくともかなりの数の楽器奏者の眼に触れたと考えられます。特に、詳細情報へのリンクをクリックした552人のほとんどはリード楽器奏者と思われます。これを単純に母数とすれば、葦アレルギーに悩む奏者(被験者9名)の割合は2%となります。一方、国立音楽大学のオーボエ専攻では、在籍する学生

16名中2名が既に葦アレルギーを発症していました。この場合、アレルギー奏者の割合は13%となります。もちろん、これらの数値は厳密な「発症率」ではありませんが、少なくとも「ごくまれに」とは呼べないレベルです。

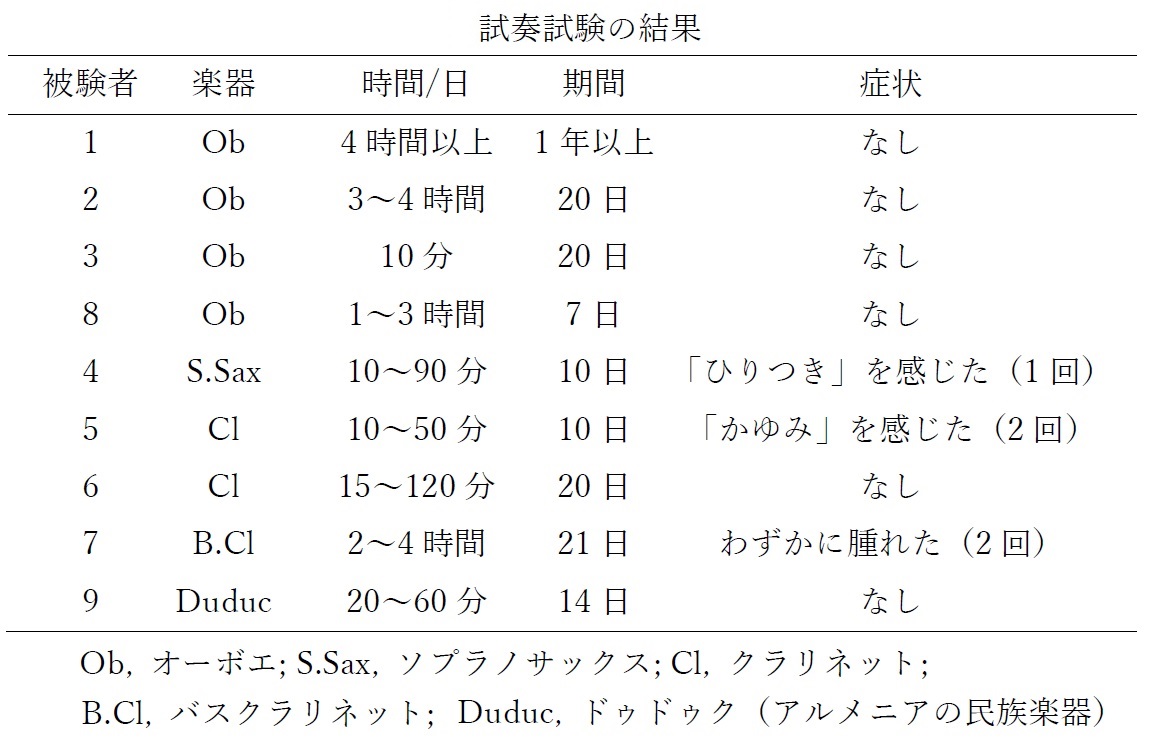

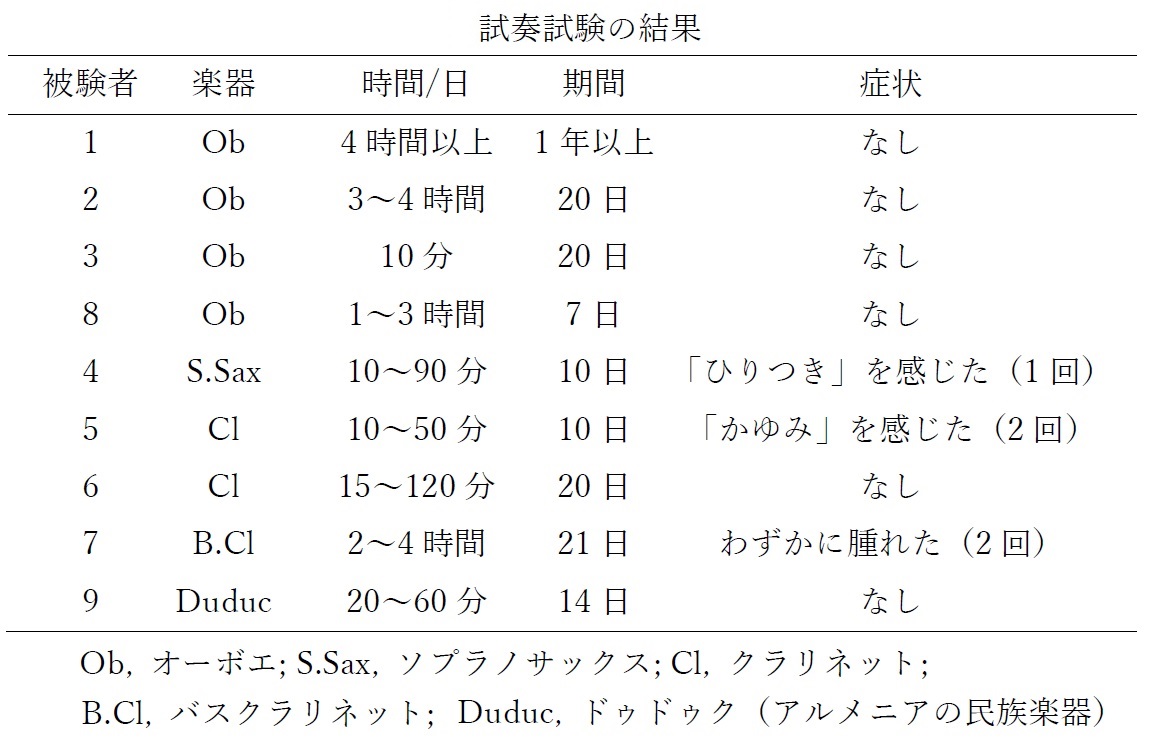

下の表は試奏試験の結果です。被験者はいずれも葦のリードに触れるとアレルギー症状(腫れ、かゆみ、痛み、水疱など)が現れる重篤な「葦アレルギー持ち」でしたが、アセチル化リードを使った場合には、症状が全く出ないか、出てもごく軽微であした。アセチル化により、症状が著しく改善したと言えます。

なお、軽微ながら症状が現れたのはいずれもシングルリード楽器(サックス、クラリネット)の奏者でした。ダブルリード(オーボエやファゴット)とシングルリードでは同じ葦が使われますが、前者には径の小さい葦が、後者には径の大きい葦が使われます。また、前者は外皮に近い部分を使うのに対し、後者は内側に

近い部分を使います。径や部位の違いによってアレルギー原因物質(アレルゲン)の量が異なる可能性も考えられますが、現時点ではっきりした理由はわかりません。

簡易なアセチル化法(家庭用の保温庫を使用・60°Cで2週間)

上の試奏試験では、既存の一般的な手法(材料を液体の無水酢酸に浸け、高温で数時間加熱する高温液相法)でリードをアセチル化しました。この方法は、大きな寸法の材料を短時間でムラなく処理したいときに有効です。でも、温度を一定に保ったり、揮発した無水酢酸を回収したりするために、専用の器具が必要です。また、木材に含まれる成分や副生成物(酢酸)によって、無水酢酸が汚れてしまうので、次に処理する際には無水酢酸を精製しなければなりません。つまり、誰にでも簡単にできる処理ではありません。そこで、小規模な工房や奏者の自宅でアセチル化するための方法を考えました。それが「低温気相アセチル化」です。これは、

1) 高温で短時間処理するのではなく、低温で長時間処理する(弱火でじっくり)

2) 液状の無水酢酸に浸けるのではなく、無水酢酸の蒸気にさらす(茹でるのではなく蒸す)

というものです。低温だと時間がかかりますが、中まで均一に処理できます。また、気相法には以下のようなメリットがあります。

1) 無水酢酸の消費量を最小限に抑えられる

2) 無水酢酸が汚れない(無水酢酸を精製せずに繰り返し処理できる)

具体的な方法はいたって簡単です。無水酢酸を入れたガラス瓶にリードを入れ、ガラス瓶を密閉し、家庭用の保温庫に入れて放置するだけです。今回用いた保温庫はレジャー用の保温冷庫(缶コーヒーなどを温めるためのもの)で、保温モードにすると庫内が60℃になります。価格は1万円台です。

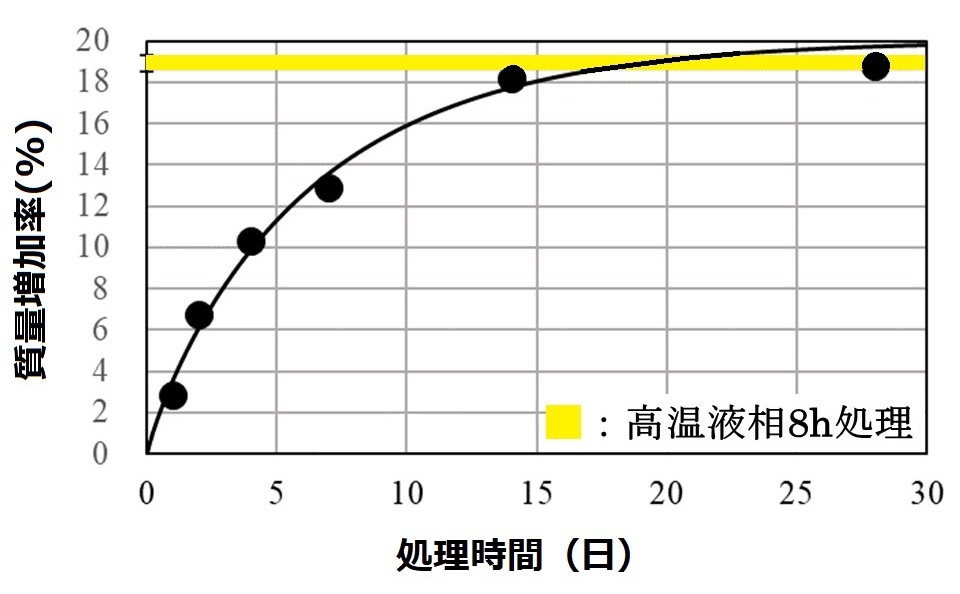

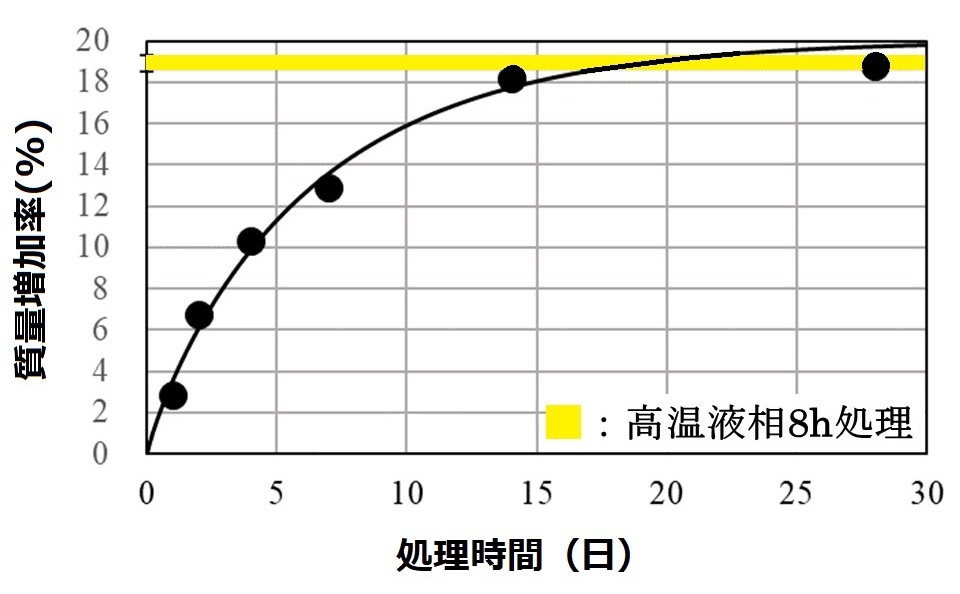

下のグラフは、この方法で処理した時の処理レベルと処理時間の関係です。およそ2週間で、目標の処理レベル(黄色の部分)に達することがわかります。この「2週間」という処理時間は、工業プロセスとしては長すぎて非現実的ですが、アレルギーに悩む奏者にとっては、十分現実的な時間だと考えています。

簡易とは言っても、薬品の扱いに注意が必要なので、現時点では「誰でも」と言うわけにはいきません。当研究室では、研究の一環として、これまでに数回の「アセチル化講習会」を開き、葦アレルギーに悩む奏者に、薬品や器具の正しい取り扱い方をお伝えしてきました。現在、講習を受けた9名の奏者およびリード製作者がご自分でリードをアセチル化しています。

奏者が自分でアセチル化する際、注意点があります。それは、アセチル化するとリードが硬くなるということです。もう少し正確に言えば「アセチル化すると水分の影響を受けにくくなるので、濡らしても軟らかくならない」のです。ですから、自分でアセチル化する場合には、普段のリードより柔らかめ(薄め)のリードを使うか、処理後に削って柔らかく(薄く)する必要があります。

研究に参加したクラリネット奏者によれば、普段使っているものより1つか2つ小さな番手が良いのでは、とのことでした。

なお、ネット上では某DRリードがアセチル化されているという噂が流れていますが、私が分析した限り、その商品は全くアセチル化されていません。アレルギー抑止効果は期待できないと思います。

簡易なアセチル化法(触媒を使用・20°Cで4ヶ月)

室温でもアセチル化は可能です。ただし、最低でも14ヶ月かかります。室温で、半年以内にアセチル化するなら、あらかじめ葦に触媒(反応を早くする薬品)を浸み込ませておく必要があります。

触媒には酢酸ナトリウムがおすすめです。酢酸カリウムに比べると触媒効果は低いのですが、食品添加物(日持ち剤、調味料)として容易に入手でき、安全性も高いからです。葦を酢酸ナトリウムの水溶液に浸け、十分に浸み込んだら乾かします。あとは、無水酢酸と一緒にガラス瓶に入れておけば、4ヶ月で十分にアセチル化されます。詳しくはこちら(英文)をご覧ください。

パッチテスト

葦アレルギー奏者7名の協力を頂き、東京医科歯科大でパッチテストを行った結果、以下のことがわかりました。

1) パッチテストの限界

口の周りに症状が出るにも関わらず、3名の奏者はパッチテストで陰性でした。パッチテストでアレルギーの有無を判定するのは難しいと言えます。類似の結果が既にいくつか報告されています。

Hindson (1978) Clarinetist’s cheilitis. British medical journal2:1295

Friedman and Connolly (1986) Clarinetist’s cheilitis. Cutis38:183–184

Wegen-Keijser van der and Bruynzeel (1991) Allergy to cane reed in a saxophonist.

Contact Dermatitis25:268–269

2) 洗ってもダメ

水や有機溶媒に溶け出すような成分を完全に除去しても、反応は変わりませんでした。葦を水に浸けたり煮たりしても、アレルギーを抑えることはできないと言えます。

3) リグニンは原因物質ではない

葦に含まれるリグニン(ポリフェノールのようなもの)を除去しても、反応は変わらないか、むしろ強くなりました。リグニンはアレルギーの原因物質ではないようです。

4) アセチル化は有効である

無処理の葦に反応する人も、アセチル化した葦にはほとんど反応しませんでした。アセチル化はアレルギー反応を抑える効果があると言えます。

残念ながら、今回のパッチテストでは、アレルギーの原因物質を特定するには至りませんでした。原因物質を特定するには、より侵襲的な方法(肌を傷つけてテストする、など)が必要なのかもしれません。ただ、そういった医学的な試験は当研究室の守備範囲を超えています。今後、医学分野の方がこの問題に取り組んでくれることを期待します。

今後の課題

現在、無害な触媒を用いた「常温アセチル化」や、リードの形状に応じた適切な容器の選択など、実用化に向けたさまざまな検討を行っています。特にダブルリードについては、本田英輝先生のご尽力により、加工方法の最適化も進んでいます。アセチル化リードを使った演奏については本田先生のYouTubeをご覧ください。オーボエ用のアセチル化リードについては、リード工房Family Reedに依頼すれば製作して頂けます。

一方、シングルリードについてはまだ問題があります。ダブルリード奏者と違って、クラリネットやサキソフォン奏者のほとんどが市販の完成品を使用していますが、市販のリードをそのままアセチル化すると、リードが反ってしまうのです。これは、密度の高い外皮側がアセチル化によって大きく膨張するためです。反ってしまったリードは、湿らせた状態で力をかけ、裏面を平らにした状態で乾燥すれば問題なく使用できます。ただ、無理やり平らにした裏面が再び反る可能性があります。この問題を解決するには「裏面を削る前にアセチル化する」のが最も合理的ですが、それができるのは、リードを自作しているごく少数の奏者と、リードメーカーだけです。これについては、アセチル化リードの生産販売を大手リードメーカーに提案していますが、残念ながら反応は薄いです。製薬企業が(儲けの少ない)難病の治療薬に興味を示さないのと同じでしょうね。

補足:アレルギーと過敏症

この特設ページでは、葦との接触で口が腫れたり荒れたりする症状を、便宜上全て「葦アレルギー」と呼んでいますが、これが厳密な(医学的な)意味でのアレルギーかどうかは、まだわかっていません。

アレルギー性皮膚炎は、体内にできた抗体が過剰に反応して起こる症状です。花粉症や漆かぶれ、さまざまな食物アレルギーがそれに当たります。原因物質自体に毒性や刺激性がなくても起こります。通常、体の部位や皮膚の厚さと関係なく、パッチテストで検出されます。一方、過敏症とは、刺激性の物質(酸、アルカリなど)やたんぱく質分解酵素と接触して生じる炎症です。アレルギーと違って体の部位や皮膚の厚さ、体調に左右され、速やかに反応が生じます。洗剤に触れて手が痒くなったりするのも過敏症です。

症状があるのにパッチテストが陰性の場合、厳密には葦アレルギーではなく「葦過敏症」である可能性があります。葦は、無処理であれアセチル化葦であれほぼ中性なので、酸やアルカリは関係ないでしょう。ただ、植物は(侵入した菌などに抵抗するために)さまざまな酵素を作る場合があります。パイナップルが肉を柔らかくするのも、洗濯洗剤が汚れを分解するのも酵素の力です。もし葦にそのような酵素が含まれていると、それが皮膚のたんぱく質を刺激し、炎症を起こす可能性があります。

「症状があるのにパッチテストは陰性だった」という方については、次の二通りが考えられます。

①即時型アレルギーである。パッチテストでは陰性と判定されるが、同じ場所に繰り返し葦が触れた場合に、接触皮膚炎のようにじゅくじゅく・かさかさになる。アセチル化によって抗原性(アレルギー性)が変化して反応が出なくなる。

②葦過敏症である。厳密な意味のアレルギーではなく、葦に含まれる刺激性物質(葦に含まれている酵素など)によって発症する。アセチル化がその刺激性物質の活性を抑えるために反応が出なくなる。

これについては、現在計画中の「スクラッチパッチテスト」によって、もう少し詳しい議論ができると考えています。いずれにしても「病院のパッチテストで陰性だったからアレルギーではない→葦リードを吹いてもかまわない」というわけではありません。症状が出るなら、無処理の葦リードを吹くのは避けた方が良いでしょう。

謝辞

奏者のみなさま(特に葦アレルギー持ちのみなさま)には、アセチル化リードの試奏、講習会への参加とアセチル化リードの自作、パッチテストへの参加など、たくさんのご協力を頂きました。心よりお礼申し上げます。今後も葦アレルギーの問題を解決するために研究を進めて参りますので、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

この研究は科学研究費補助金・基盤C「葦アレルギーの実態解明とアレルギー抑止のための化学処理技術の開発(22K05760)」を用いて行われました。納税者のみなさま、ありがとうございます。