管体材について

素材を変えれば音色も変わる?

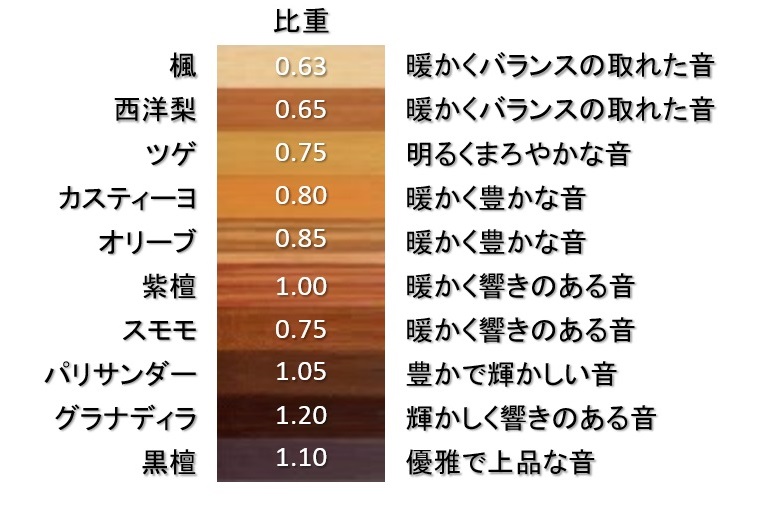

木管楽器の管体にはいろいろな素材が使われていますが、そもそも管の材質は音色に影響するのでしょうか?リコーダーメーカーのカタログを見ると、素材が軽いほど「暖かい」音色になり、重いほど「輝かしい」音色になるようです。だとすれば、比重がグラナディラとほぼ同じABS樹脂で楽器を作ればグラナディラに近い音色が出るはずですが、多くの奏者は「木管とプラ管では音色が全然違う」と言います。

リコーダーメーカーMOECK社のカタログより

(科学的に証明されているわけではありません)

管体の材質が音に与える影響を科学的に証明した例はまだありません。木管楽器は、管の中の空気の柱を振動させて音を出します。その音は、ベルやトーンホールから出ていきますが、その際、管体自体はほとんど振動しません。つまり、管体自体からはほとんど音が出ません。だから、管体の材質が音に与える影響は「ほとんど」ない、というのが音響学の定説です。

ただ、この「ほとんど」がくせ者です。音響学者が無視する管体のわずかな振動が、熟練した奏者にとっては重要かもしれません。また、パリ音楽博物館のLeConte博士によれば、管壁表面の多孔性の違いが管のインパルス応答に影響を与えるそうです。ミクロンオーダーの多孔性が波長数センチの音に影響を与え得るのか、若干疑問は残りますが、無視することはできません。もし、管壁表面の多孔性が音を左右するなら、プラ管の表面を多孔質にしたり、プラ管の内側に薄い木の板を貼り付けたりすれば、木管のような音を出せるはずですが、残念ながらそのような試みは聞いたことがありません。

いずれにしても、管体の材質が音に与える影響は「わずか」です。少なくとも、世間で言われているほど大きくはありません。それよりも、寸法や形状、表面の仕上げの方がはるかに大きな影響を与えるでしょう。たとえば、スワブを通すと吹き心地が変わることがあります。スワブで水滴を拭き取っても管体の材質は変わりません。水滴がなくなって管の内側の「形」が変わるだけです。でもそのときの変化は、管体の素材を変えた時の変化に比べてはるかに大きいはずです。同じグラナディラのクラリネットでも、吹いた感じが一本一本微妙に違いますが、それは材質の違いではなく、寸法や形状のわずかな違いによると考えられます。

木管とプラ管の音を目をつぶって正確に「聞き分ける」自信がある人はどれだけいるでしょうか?リード楽器の場合はリードの影響の方がはるかに大きいでしょう。そもそも「寸法や形状が全く同じ木管とプラ管」を吹き比べたことのある人はほとんどいないはずです。市販されている木管とプラ管は形状が違うからです。

最近、グラナディラの粉を樹脂で固めて作った楽器が売られています。材質に関して言えば、あの素材は木というよりプラスチックです(アレを作っている人も認めています)。弾性率や音速が低く、内部摩擦が大きく、プラスチックと同程度です。耐衝撃性に至ってはプラスチック以下です(脆いのでチャンバラしたら折れます)。それでも、著名な奏者から「音色が良い」と評価されているし、実際それなりに売れています。なぜでしょう?「有名なメーカーが作っているから」ではないでしょうか?

もちろん私(小幡谷)は、音響学者が何と言おうと、一人のアマチュア奏者として、管体の素材が違えば音も違うと思っています。グラナディラにはグラナディラの、ツゲにはツゲの、プラスチックにはプラスチックの音があるような気がします。ただ、それが本当に「材質の影響か?」と言われたら、自信はありません。これはおそらく、感覚や好みの問題です。

なぜグラナディラ?

グラナディラ(グレナディラ)が伝統的な木管素材だと思っている人が多いようですが、数千年におよぶ「葦笛」の歴史から見ればグラナディラがメジャーになったのはごく最近のことです。20世紀に入り、欧州諸国に植民地化されたアフリカから、さまざまな新しい木材が欧州に入ってくるようになりました。グラナディラもその一つです。グラナディラは、比重が1.3以上と高く、緻密です。また、道管にワックス状の樹脂が詰まっているため、極めて高い気密性を示します。一般に比重が高い(重い)木ほど、硬く、傷が付きにくく、高精度で加工でき、キーのポストも揺らぎにくいので、それまでのツゲに代わる管体材として、グラナディラが一気に普及したと考えられます。

木管楽器に使われる様々な木材の横断面(グラナディラについてはLiuら, J. Wood Sci. 66,14 (2020)より転載)

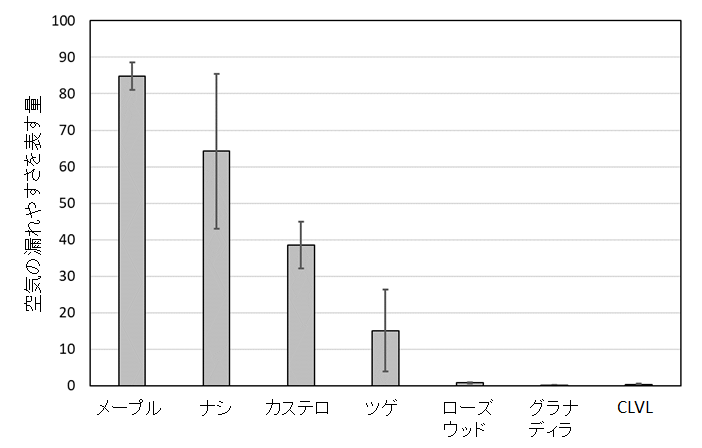

グラナディラの前はツゲが使われていたのですから、「なぜグラナディラか」の前に「なぜツゲか」を考える必要があります。過去には様々な素材(ツゲ、メープル、オリーブ、コクタン、象牙・・・)が木管楽器の管体に使われてきましたが、最も一般的な素材はツゲでしょう。今でも、多くのリコーダーがツゲ製です。ツゲの最大の特徴は組織の緻密さです(もしツゲではなくカシやケヤキで印鑑を作ったら、字が欠けてしまいますよね)。そして、組織の緻密さは管体材にとって非常に重要です。特に近代の木管楽器はタンポで塞ぐ穴が多いので、素材が緻密でないと、トーンホールから空気が漏れてしまいます。ツゲは(比重が同程度の)メープルに比べて道管(穴の部分)の径が小さいので、下のグラフに示すように、メープルに比べて気密性が高くなります。

木管楽器用に選別された様々な木材の気密性(値が小さいほど気密性が高い)

グラナディラには機密性以外にも多くの長所がありますが、特に優れているのが「寸法安定性」です。木管楽器の管体は、演奏中に湿気を吸って膨張し、演奏後に乾いて収縮します。寸法変化が大きい素材を使うと、長時間演奏した後で急激に(もしくは低い湿度で)乾かされたときに、局部的に膨潤した部分(特に、木口が露出している継ぎ手やトーンホールの部分)が急激に収縮し、割れてしまいます。したがって、管体には、吸放湿に伴う寸法変化が小さい=寸法安定性が高い素材が望ましいと言えます。

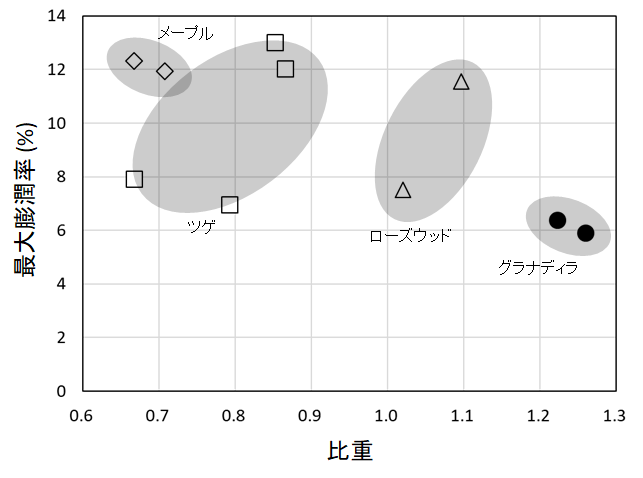

下の図は、代表的な管体材の最大膨潤率(完全に乾いた状態から完全に湿った状態に至るまでの接線方向の寸法変化率)を密度に対してプロットしたものです。一般に、比重が大きい=重い木ほど寸法変化が大きい(逆にキリのような軽い木は寸法安定性が高い)のですが、グラナディラは比重が高いにも関わらず、例外的に寸法変化が小さいことがわかります。これは、木の繊維が褶曲したり交錯したりしているためと考えられますが、まだ十分に解明されているとは言えません。少なくとも、グラナディラに匹敵する高い比重と優れた寸法安定性を兼ね備えた木はまだ見つかっていません。

木管楽器用に選別された様々な木材の最大膨潤率(値が小さいほど安定性が高い)

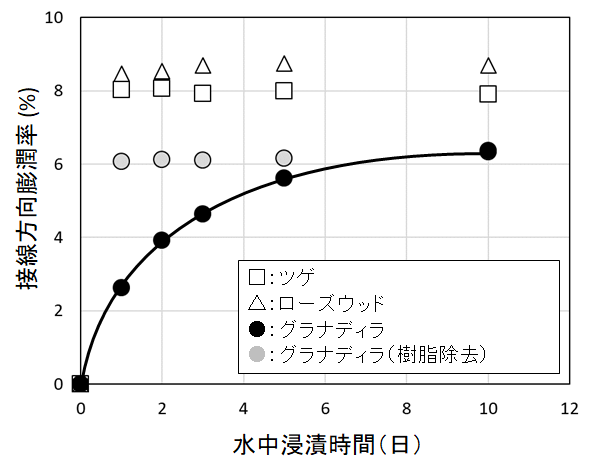

グラナディラのもう一つの長所は、比重が同程度のローズウッドなどに比べて湿気を吸うのが遅い(=膨らむのが遅い)ことです。下の図は、さまざまな素材を水に漬けた時の寸法変化を示しています。グラナディラは、他の木に比べてゆっくり膨らむ(黒の丸)のがわかります。これは、細胞の穴(内腔と言います)に含まれているワックス状の樹脂が、水(厳密には水分子)の移動を邪魔するからです。有機溶媒を使って樹脂を除去すると、グラナディラも他の木と同じ速さで膨らみます(灰色の丸)。

木管楽器用に選別された様々な木材の膨潤過程

このように、グラナディラは緻密さ、硬さ、気密性、寸法安定性など、管体材に求められる様々な特性を兼ね備えています。ですから、グラナディラが管体材のスタンダードになったのは不思議ではありません。ただ、注意して欲しいことがあります。管体材がツゲからグラナディラに変わったのは、その方が丈夫で、狂いにくく、割れにくい楽器を作れるからであって、音が良いからではありません。フルートは木製から金属製に変わりましたが、それは金属製の方が「音が良い」からではなかったはずです。グラナディラはあくまでも「デファクトスタンダード」であって、大昔からスタンダードだったわけではないし、未来永劫スタンダードであり続けるわけでもありません。

グラナディラ大丈夫?

グラナディラ自体は、決して珍しい木ではありません。ただ、楽器に使えるような太くて欠点のないグラナディラ材は入手が難しくなっています。また、2017年には、CITES(いわゆるワシントン条約)の会議でDalbergia属の木材が付属書IIに記載されました。そこには多くの楽器材が含まれており、多くの楽器メーカーが強い危機感を持っています。原産国ではさまざまな保全の取り組みが行われていますが、すぐに解決できるような問題ではありません。

グラナディラは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(通称CITES)」の附属書IIに記載されています。CITESの概要、附属書についてはCITESのサイトまたは経済産業省のサイトを参考にして下さい。

附属書Iに記載されているのは「絶滅のおそれのある種で取引による影響を受けている又は受けるおそれのあるもの」で、楽器用材の中ではブラジリアンローズウッドがこれに当たります。これらを取引する際は以下の条件があります。

・ 学術研究を目的とした取引は可能

・ 輸出国・輸入国双方の許可書が必要

「学術研究を目的とした取引は可能」ということは、「商業目的の取引は不可」ということです。つまり、このリストに含まれる木は事実上、手に入りません。

附属書IIに記載されているのは「現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、取引を規制しなければ絶滅のおそれのあるもの」です。ここには、グラナディラやローズウッド(紫檀)を含む全てのツルサイカチ(Dalbergia)属、エボニー(黒檀)を含む全てのカキノキ属(ただしマダガスカルのみ)、ブラジルボク(いわゆるペルナンブコ)、レッドサンダー(紅木)、パドウクが含まれています。これらを取引する際の条件は、

・ 商業目的の取引は可能

・ 輸出国政府の発行する輸出許可書等が必要

です。つまり、今のところ輸出国の許可があれば商業目的の取引が可能です。グラナディラは木管楽器の管体材です。ローズウッドは木管楽器だけでなく、ギターの裏板やマリンバの音板や二胡の胴にも使われています。ペルナンブコは弦楽器の弓に、黒檀は弦楽器の指板などに、レッドサンダーは三味線の竿に使われています。つまり、これらが手に入らなくなったら、たくさんの楽器が作れなくなります。少なくとも、これまでと同じ楽器は作れなくなります。

「そうは言ってもまだ手に入るんでしょ?」「当分絶滅しないんでしょ?」と思っている人がいるなら、それは違います。「取引を規制しなければ絶滅のおそれがある」という文言は「この調子で伐り続ければ高い確率で絶滅するぞ」という警告です。少なくともこれまでのように「金さえ出せば質の良い材を欲しいだけ手に入れられる」状況ではありません。そんな状況が訪れることは二度とないのです。

植林によってグラナディラを増やそうという試みもあります。素晴らしい取り組みです。ただ、今植えたグラナディラの苗木が管楽器を作れるほどの太さになるまでには50年以上かかるでしょう。その木が管楽器に使えるかどうかも50年経たないとわかりません。その間に天然林が消滅し、(管楽器に使えるような太さの)グラナディラが手に入らなくなる可能性は決してゼロではありません。最近、モパネ(グラナディラに似たアフリカ産材)を使った楽器が普及し始めていますが、これも決して資源量が豊富な木ではないので、問題の根本的な解決にはなりません。

今やるべきことは次の3つです。

① 枯渇危惧種を使うのをやめるか、極力控える

② 持続可能な代替材を探す、あるいは開発する。

③ 代替材(の音)を受け入れる

②については、既に多くの楽器メーカーが取り組んでおり、持続可能な素材がいずれ開発されるでしょう。問題は①と③です。楽器メーカーが素材を切り替えるにあたって、最難関は消費者(奏者)です。楽器メーカーがいくら「持続可能な楽器」を作っても、奏者がグラナディラを選び続ける限り、状況は変わらないでしょう。

良識ある奏者の多くが「絶滅危惧種は守るべき」と思っているはずです。ただ「自分が楽器を一本買ったくらいで絶滅するわけじゃない」と思っている人も多いのではないでしょうか。それは違います。クラリネットを吹く人は世界で800万人。グラナディラ製のクラリネットは年間12万本、オーボエは1万本生産されています。今後、発展途上国の生活水準が上がり、気軽に楽器を楽しむようになれば、グラナディラの消費量はさらに増えるでしょう。個々の奏者にとっては「たった一本」でも、グラナディラを絶滅させるには十分なのです。

批判を承知であえて言います。「絶滅危惧種は守らないといけないが、芸術文化の発展のためならある程度は許される」というのは芸術家の傲慢です。特定の生物種を犠牲にしなければ存続できない芸術や文化は、いずれ消滅します。少なくとも世間一般の人から尊敬されることはありません。この時代に、象牙のハンコや、鼈甲の櫛や、アメリカワニの革財布や、オオカワウソの毛皮を自慢する人がいるでしょうか?(いずれも絶滅危惧種)

とは言え、奏者の多くがグラナディラ製の楽器を愛用するのは、現時点でそれ以外に選択肢がないからです。以下では、グラナディラに代わる素材(人工素材を含む)をいくつか紹介します。

グラナディラの代替材

「なぜグラナディラ?」で説明したように、管体材には緻密さ、硬さ、気密性、寸法安定性が求められます。それらを満たす素材をいくつか紹介します。

プラスチック

緻密で、硬く、気密性が高く、寸法安定性や耐久性にも優れています。その気になればリサイクルも可能です。音色や吹奏感が木製と「違う」という理由で安物扱いされていますが、もう少し評価されても良いように思います。

金属

メタルクラリネットと呼ばれる楽器が「マニア向け」の扱いをされていますが、持続可能で加工性も高い(サキソフォンを思い出してください)という意味で、もう少し評価されても良いように思います。

ツゲ

最近、ツゲのクラリネットが再評価されているようです。絶滅危惧種ではありませんが、グラナディラと同様、成長が遅く、大きな材を得にくいのが難点です。緻密ですが、寸法安定性が低く、加工の最中に沿ったりねじれたりすることもある扱いにくい木です。印鑑や将棋の駒のように、小さな製品を作る際はあまり問題になりませんが、長くて通直な木管を作るのは容易ではありません。

グラナディラ以外の高比重材

数は少ないものの、ローズウッドやココボロ、モパネなど、グラナディラ以外の木を使った楽器が市販されているようです。ただ、熱帯産やアフリカ産の高比重材の多くは、グラナディラと同様「希少種」なので、根本的な問題の解決にはつながりません。

樹脂含浸圧密積層単板(CLVL)

材質がグラナディラに近く、持続可能であることから、近年、管体材として注目されています。以下ではこの素材の作り方と特性を簡単に解説します。

まず、丸太をかつらむきにして薄い板にします。この板は単板(たんぱん)と呼ばれ、合板(俗に言うベニヤ板)や積層単板(LVL)を作るのに使われています。この単板に、熱硬化性樹脂(熱で固まるような樹脂)を浸み込ませ、高温・高圧で圧縮すると、比重の高い緻密な素材ができます。この技術はそれほど新しいものではありません。基本的な作り方が発明されたのは1950年代のアメリカです。現在でも、住宅建材や電気絶縁材として工業的に生産されています。CLVLには次のような特徴があります。

1) 圧縮されているため、原料の木に比べて重く、硬く、弾性率や強度が高い

2) 樹脂が入っているため、原料の木に比べて耐水性や寸法安定性が高い

3) 単板の種類や向きを変えることで力学特性を幅広く制御できる

4) 資源量の豊富な汎用材を原料にしているため、持続可能である

残念ながら、現在(建材として)製造されているCLVLの多くは寸法安定性が(グラナディラより)低いため、そのまま管体に使うことはできません。実際、過去に某社が販売したCLVL製の楽器は、後日、全て割れてしまったそうです。

そこで当研究室は、大阪の素材メーカー(利昌工業)と共同で、管体に使えるような寸法安定性の高いCLVLの開発に取り組んでいます。原料となる木の種類や、樹脂の組成、樹脂の含浸方法や熱圧条件などをゼロから見直した結果、グラナディラに近い緻密さと寸法安定性を兼ね備えた素材を作れるようになりました。このCLVLは、計画的に植林・伐採された国産材を使っているので、枯渇するおそれはありません。現在、国内外の管楽器メーカーの協力を得て、木管楽器の試作と試奏を行っています。近い将来、日本の木と日本の技術で作られた純国産の素材が、グラナディラの保全に貢献できることを期待しています。

奏者のみなさんにお願いです。この先、さまざまな素材が開発され、市販されると思いますが、試奏の際にはぜひ「グラナディラが最良」という先入観を捨て、目をつぶって吹いてみてください。

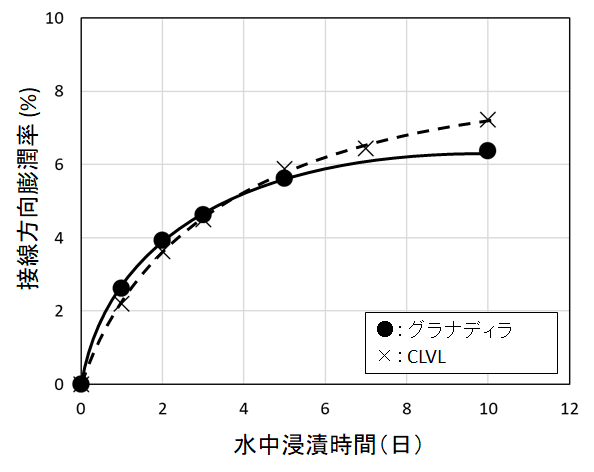

グラナディラとCLVLの膨潤挙動

CLVLで試作されたオーボエ(上)

熱膨張で管が割れる話w

さて、ネット上ではたくさんの「トンデモ情報」が飛び交っています。その一つを紹介しましょう。

寒い日に冷えた楽器を吹くと、管の内側が熱膨張して管が割れることがあるから気を付けてね!

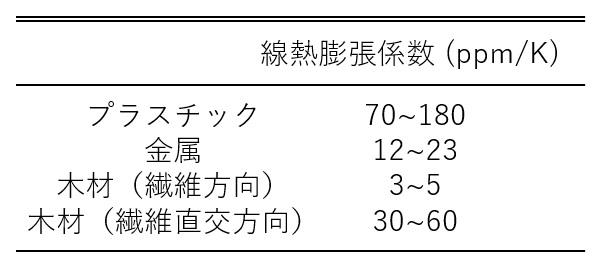

↑デタラメです。木材は非常に熱安定性の高い材料です。木材(特に木目方向)の線熱膨張係数はとても小さいので、温度が多少変わったくらいで伸び縮みしたりしないし、温度差で割れたりすることもありません。たとえば、プラスチックのまな板の片面にお湯をかけると、お湯をかけた面が大きく熱膨張して板が反ります。でも、木のまな板にお湯をかけても反ったりはしません(もちろん長時間濡らしたままにすれば湿気を吸って膨張しますが)。

ちょっと計算してみましょう。冷凍庫でキンキンに冷やした楽器をいきなり吹くことを考えます。管の外壁が-10℃、管の内壁が体温と同じ36℃、温度差が46℃になるとします。グラナディラの線熱膨張係数を(大きく見積もって)60 ppm/Kとし 、横方向のヤング率を(高く見積もって)3 GPaとすれば、温度差によって生じる歪は0.3%、応力は8 MPaと推定されます。でも、グラナディラ横方向の強度が34 MPa以上なので、割れません。冷凍庫でキンキンに冷やした楽器をいきなり吹いても割れないんですよ~

さまざまな材料の線熱膨張係数

楽器が割れるのは、いったん湿った楽器が乾くときです。つまり湿度に気をつけなければならないのです。でも、「寒い日に楽器を吹くと熱膨張で楽器が割れる」というデマを信じた人は、温度ばかり気にするでしょう。その結果、楽器が割れてしまったら、誰が責任を取るのでしょうか?

情報の信頼性は、情報のもっともらしさでは決まりません。熱膨張などという科学っぽい言葉が使われていると「もっともらしく」聞こえますが、信頼はできません。情報の信頼性は、情報のもっともらしさではなく、「誰が言ったか」で決まります。だから私はネット上に溢れている「誰が言ったかわからない匿名の情報」を一切信用しません。

誤った情報をもっともらしい言葉で語るのは立派な詐欺です。そして、正誤をよく確かめず安易に拡散する人たちは、詐欺グループの一員です。良識ある奏者のみなさん、詐欺師に騙されないで下さい。詐欺グループに加わらないで下さい。間違っても、詐欺師にはならないで下さい。

さて、寒い日に楽器が割れやすいかどうかは知りませんが、乾いた冬の日にエアコンで部屋を暖めて湿度が10%を下回るような状況なら、割れやすいかもしれません。楽器を長時間演奏すると、あちこち(木口が露出したトーンホールやジョイントの周辺)が湿気を吸って膨らみます。その後、楽器を湿度の低い部屋に放置すれば、いったん湿気を吸った部分が急速に乾燥し、収縮しようとして割れる可能性があります。

長時間演奏すれば、管は湿気を吸います。こまめに水を拭き取っても、湿気(水蒸気)を吸うのは防げません。ただ、管は湿気を吸って割れることはありません。極端に言えば、吹き続けている限り管は割れません。くどいようですが、楽器が割れるのは乾くときです。だから暑い寒いとは関係なく、長時間演奏した後の楽器は低い湿度に曝さない方がいいし、楽器によってはビニール袋に入れて乾燥速度を落とした方がいいでしょう。大事なのは温度ではなく、湿度です。