音板材について

木琴の音板材に求められるのは?

マリンバなどの木琴類は、木製の板を叩いて音を出します。この「音板」には、頻繁な打撃に耐えられる重くて硬い木が用いられます。また、叩いた音ができるだけ長く響くよう、振動吸収が小さい(内部摩擦が小さい)木が好まれます。

なぜホンジュラスローズウッド?

最高級のマリンバにはホンジュラスローズウッドDalbergia属(ツルサイカチ属)のローズウッドが使われます。ローズウッドは、木管楽器管体に使われるグラナディラと同様、CITESの付録書IIに記載されている絶滅危惧種です。

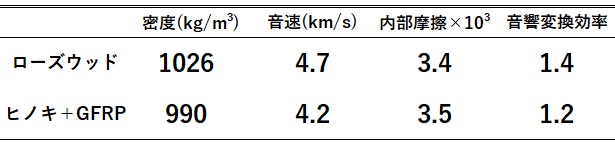

ローズウッドにもいろいろな種類がありますが、中でもマリンバに使われるホンジュラスローズウッドには、他の木にはない特徴があります。それは、内部摩擦が極めて小さく、残響時間が長いことです。弦楽器の響板に用いられるスプルースも、比較的内部摩擦の小さい(0.006程度)木ですが、ホンジュラスローズウッドの内部摩擦はその半分程度(0.003~0.004)です。これほど内部摩擦が小さいのは、弦楽器の弓に使われるペルナンブコくらいです(ちなみにペルナンブコも絶滅危惧種)。ほとんどの木材は、内部摩擦が0.006を超えるので、現時点で、ローズウッドに代わる木はありません。

ローズウッドに代わる音板材

パオロサなどのいくつかの木がローズウッドの代替材として使われていますが、それらの内部摩擦はローズウッドほどは小さくありません。内部摩擦が小さいという意味ではガラス繊維複合材(GFRP)が最も有望でしょう。GFRPは、ガラス繊維を樹脂で固めたもので、さまざまな工業製品に使われており、GFRP製の木琴も市販されています(ヤマハのAcoustalonほか数種)。ただ、GFRPはかなり重いため、そのままでは十分な音量が出せません。したがって、GFRPで音板を作る場合は、穴を開けるなどして軽量化する必要があります。また、GFRPは見た目がプラスチックに近く、木材風の色や模様をつけてもなお、安物感は否めません。

最近、京都大学の村田らが「シラカシの3次モードの減衰特性がローズウッドに似ている」という論文を発表していますが、彼らは高周波域におけるせん断変形の寄与を全く考慮に入れていないので、この結論は間違っています。そもそも、どんな材料であれ「特定の振動モードで」減衰特性が変わることはありません。また、材料固有の特性値を見る限り、シラカシとローズウッドの間に類似性はありません。

村田 功二, 松本 佳也, 仲村 匡司:木琴音板の振動特性と里山広葉樹材での代替の検討. 木材学会誌 69(4), 147-154 (2023)

なお、木材学会大会でこの論文の荒唐無稽さを詳しく紹介しました(その1 その2 その3 その4)

これに限らず、最近、木材学会誌には荒唐無稽なトンデモ論文が頻繁に掲載されています。たとえば、西宮 康治朗ほか:三線の棹材に用いられる木材の動的ヤング率と減衰係数の評価および楽器としての音響特性評価.木材学会誌 68(1), 43-52 (2022)

他の分野では却下されるような質の低い論文が、審査の甘い木材学会に流れてくるのでしょう。名前が「〇〇学会誌」でも、鵜呑みにしてはいけません。奏者のみなさん、気を付けて下さい。ん?と思ったら、第三者の意見を求めることです。

我々は最近、管体材の開発で培った技術を活かし、ローズウッドに非常に近い性質を持った木材-GFRP複合体を開発しました。これは樹脂を浸み込ませたヒノキ単板(薄くスライスした板)とGFRPを交互に重ねたものです。内部摩擦はローズウッド並みに小さく、密度はローズウッドと同程度で、ローズウッドと同じように(同じ工作機械で)加工できます。今後、ローズウッドに代わる持続可能な音板材として、さらなる性能改善を目指します。

2023年度ロームミュージックファンデーション研究助成「国産木材を用いたマリンバ音板材の開発」最終報告書