三味線、琴、鼓、琵琶、篳篥(ひちりき)など、伝統的な日本の楽器を和楽器(邦楽器)と言います。

和楽器には様々な素材が使われていますが、その中には、入手が困難な希少材が少なくありません。琴爪(弦を弾くピック)に使われる象牙は国際間の取引が禁止されています(多くの国では国内の取引も禁止されています)。三味線の胴や棹に使われる「紅木」「本紫檀」「花梨」はいずれも絶滅危惧種(CITES附属書II)です。三味線に張られる犬や猫の皮は絶滅危惧種ではありませんが、日本では生産されておらず、全て海外からの輸入に頼っています。つまり、「日本の伝統楽器」であるにも関わらず、その素材の多くが「日本産」ではありません。

数百年(雅楽の場合は1000年以上)の歴史を持つ邦楽を継承するためには、演奏技法や楽器製作技術を継承するだけではなく、持続可能な楽器素材の探索や開発が必要です。

持続可能な和楽器材の開発

当研究室では現在、三味線に使われるいくつかの材料について、持続可能な素材の開発に取り組んでいます。

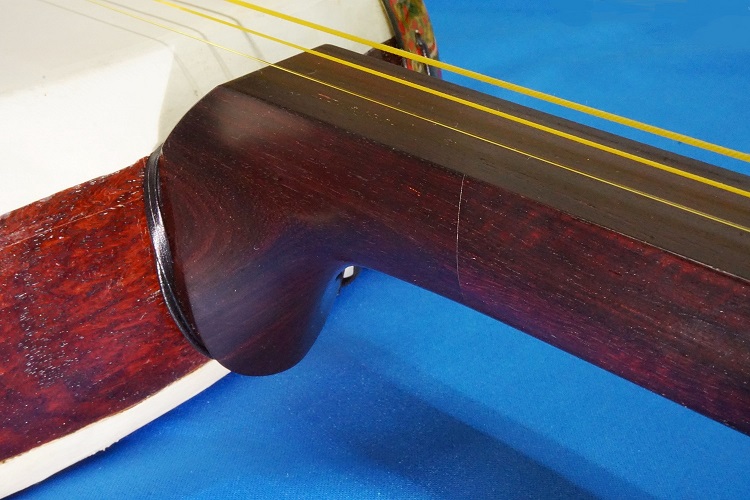

胴材、棹材

三味線の胴や棹には、絶滅危惧種である紅木や本紫檀などが使われています。これらの材は総じて密度が高く、硬いのが特徴です。当研究室では、木管楽器管体材やマリンバ音板材の開発で培った技術を活かし、資源量の豊富な汎用木材を使った三味線材の開発に取り組んでいます。特に、従来材の力学特性や音響特性だけでなく、美しい見た目も再現しようと試みています。

紅木の胴と棹

皮材

三味線の「響板」にあたる犬や猫の皮は、絶滅危惧種ではないものの、その全てを輸入に頼っています。また、愛玩動物である犬や猫の皮を使うことに抵抗のある人も少なくありません。そこで当研究室では、資源量の豊富な植物資源を用いて、動物皮に近い素材を作ることを試みています。

合成樹脂(プラスチック)を使えば、動物皮に似た素材を作るのはそれほど難しくありません。実際、西洋の打楽器(ティンパニ、各種ドラム)の皮も以前は動物皮でしたが、現在はほとんどが合成樹脂です。ただ、資源に限りのある石油由来の合成樹脂は、将来にわたって継承すべき邦楽器の素材にはふさわしくないでしょう。邦楽器の素材には再生可能な生物資源を用いるのが望ましいと言えます。

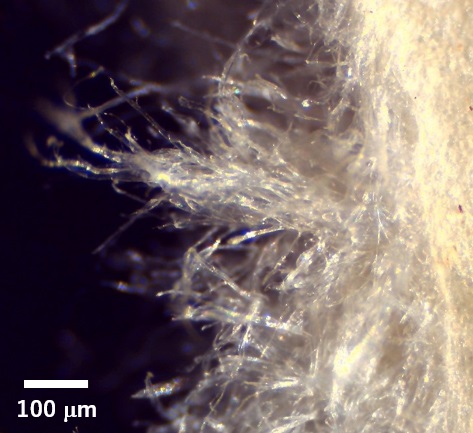

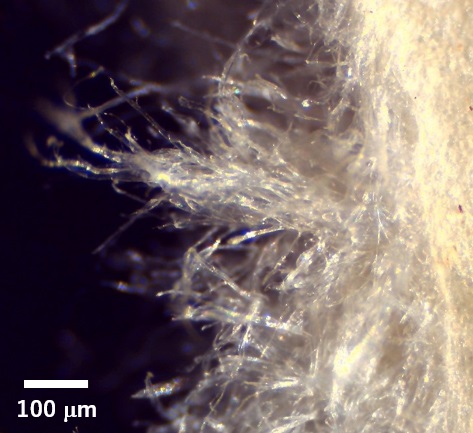

動物の皮は、膠原繊維が集まってできており、その構造は紙に似ています。ただ、紙はそのままでは三味線の皮には使えません。紙は、乾いた状態では非常に強靭ですが、湿らせると極端に弱くなるからです。

猫皮の破断面

三味線の皮は、適度に湿らせて柔らかくしてから張りますが、その工程を含めた邦楽器の製作技術が「選定保存技術」として無形文化財に認定されています。つまり、和楽器においては、楽器自体や演奏技法だけでなく「楽器の作り方」も「文化財」なのです。したがって、三味線の皮は「これまでと同じ方法で張れる」ものが望ましく、そのためには、乾いた状態における強靭さだけではなく、湿らせると柔らかくなる性質や、湿らせた状態での強靭さも必要です。

当研究室では、文化庁、邦楽器製作技術保存会、素材メーカーの協力を得て、動物皮に近い性質を持った多糖複合体の開発を進めています。また、東京農工大の堀川先生、名古屋大の稲垣先生、京都大の和田先生と共同で、この多糖複合体の構造と物性の解明に取り組んでいます。この複合体は、乾燥状態では高い強度と靭性を示しますが、湿潤状態ではゴムのような柔軟性と靭性を発現するため、三味線の皮だけでなく、医療素材や食品素材への展開も期待されています。

その他の取り組み

邦楽器製作技術保存会の方々と、木材の性質や測定法に関する不定期の勉強会を行っています。