2015.11.14

(2-1) Nature Communicationsに論文発表

この度、Nature Communicationsに、研究室一同で取り組んだ気候変動に関する論文を発表しました。21世紀に入って温暖化の傾向が減速した、通称「気候ハイエイタス(Hiatus≈停滞)」が大きな注目を集めております。本研究では、海洋・大気観測データおよび気候モデルを用いた数値実験を通して、Hiatus期における日本を含むアジアモンスーン変動のメカニズムを明らかにしました。

論文本体は、pdf形式がOpen Access(無料)で公開されていますので、どなたでも閲覧できます。

筑波大学広報より配信したプレスリリースはこちらからお読みいただけます。

広報室のページへ本解説では、プレスリリースよりも、さらに噛み砕いた説明を試みています。身近なところでは、9月の茨城・栃木豪雨(鬼怒川洪水)についても、本研究の結果と整合的で多くの問い合わせを戴いております。詳細は、以前の解説(こちら)をご覧ください。

(2-2) 21世紀に入ってから続いた夏の少雨

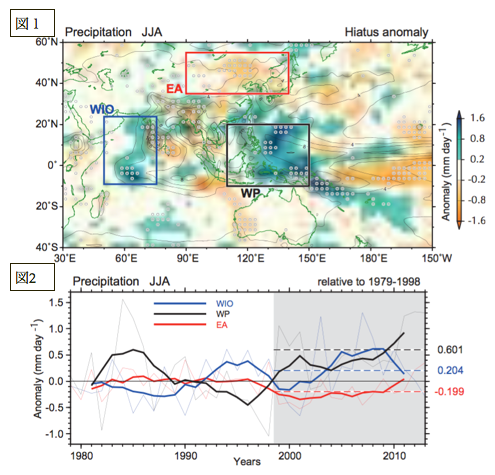

図1は、降水量について、最近の15年(1999-2013)からその前の20年(1979-1998)を差し引いた偏差(mm/day)を示しています。青系の陰影は、降水が多い地域、茶系は少ない地域を示しています。この図を見ると、青い陰影が西太平洋(WPと書かれた黒四角)と西インド洋(WIOと書かれた青四角)上に確認できます。一方、日本を含むEAと書かれた赤四角の領域では、降水量が少なくなっています。

このような特徴は、21世紀に入ってから本当に続いたのでしょうか?その疑問に答えるため、3つの地域(WP, WIO, EA)における降水の時系列を図2に示します。赤線(EA)をご覧ください。1998年(エル・ニーニョが終焉した年)ころから、負偏差が続いていることがわかります。つまり、日本を含む、東アジアの降水量は、ここ15年ほど少ない傾向が続いていたのです。夏は猛暑に見舞われ、地球温暖化の影響?それとも異常気象?という言葉が頻繁に飛び交っていたのを覚えている方も多いのではないでしょうか。

一方、西太平洋(WP)地域では、青線で示すようように降水量が多い傾向が続いています。温暖化と降水の関係については、しばしば「気温が高くなると、大気に含み得る水蒸気量が増えるため、雨が増える」という、いわゆる「熱力学効果」による説明がなされます。地球温暖化によって、地球全体の気温が高くなっているとしたら、全球の降水量は一様に増えると考えられますが、実際には空間的に非一様な様相を示しています。それでは、どうして、このような変動が引き起こされたのでしょうか?その謎をとく鍵は、海の温度にあったのです。

次に、海水温の様子を確認します。

(2-3) 統計的に珍しい海水温偏差パターン

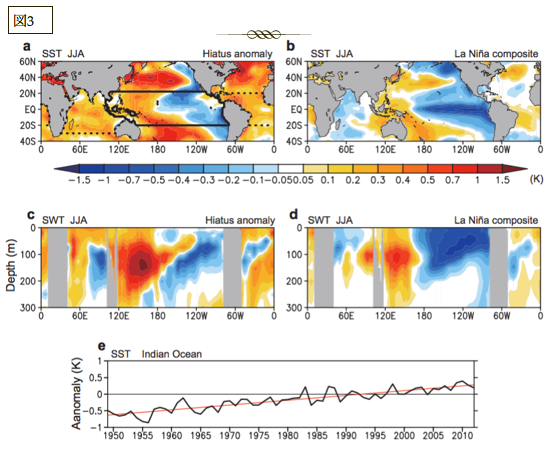

今回ターゲット期間にしている過去15年の海面水温の偏差を図3aに示します。太平洋では、「く」の字型の暖水偏差が確認できます。一方、東太平洋は冷たい海面水温偏差で覆われています。このような空間パターンは、ラ・ニーニャ現象と呼ばれており、海の中を見ても、その構造が確認できます(図3c)。次にインド洋に着目します。海洋亜表層(海面〜50m付近まで)では、暖水偏差が出現しています。このように、気候Hiatus期の海洋は、インド洋の昇温と太平洋でのラ・ニーニャ現象が同時に生じていたことがわかります。

実は、インド洋(暖水)+太平洋(ラ・ニーニャ)という組み合わせは、統計的には珍しい現象です。図3b・3dに、ラ・ニーニャ現象が起こった時の、海面水温の合成偏差を示します。太平洋は(当然ながら)ラ・ニーニャ現象が確認できますが、インド洋を見ると、冷水偏差が出現しています。つまり、統計的に見られる「インド洋の低温偏差」+「太平洋でのラ・ニーニャ」という組み合わせは、気候Hiatus期間では見られなかったことがわかります。

気候海洋力学では、ラ・ニーニャ現象が起こっている時は、西太平洋の海水温が高くなるので、そこでの対流活動が活発化(雨が多くなる)、その結果、PJパターンと呼ばれる大気の熱源応答(定常ロスビー波)を介して、日本の夏は暑く(少雨)なることが知られています。このことは、図1、図2で確認した、日本の少雨とも矛盾しません。

統計的な日本の暑夏(少雨)と、ラ・ニーニャ現象との関係は、どうも確かなようです。それでは、インド洋の全域昇温は、日本の天候にどのように影響しているのでしょうか?図3eに示すインド洋の海面水温の長期トレンドは、継続的な昇温傾向を示しており、近未来を考える上でも、調べる価値がありそうです。

次の項では、インド洋の昇温とラ・ニーニャ現象が、同時に起こった場合の、大気の変化について見ていきます。

(2-4) インド洋の全域昇温とラ・ニーニャの影響

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。もう少しで結論に達しますので、どうか最後までお付き合いください。このページでは、タイトルにある「インド洋の全域昇温とラ・ニーニャ現象」が同時に生じた場合、大気の流れや雨の多寡はどのようになるのか、気候モデルを用いた数値実験の結果をご紹介します。

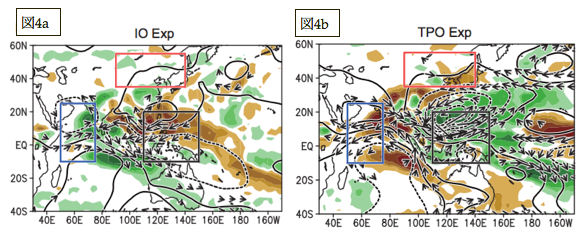

図4aと図4bは、それぞれインド洋の昇温偏差を与えた実験、太平洋のラ・ニーニャ型の海面水温偏差を与えた場合の結果を示しています。少し見づらいのですが、インド洋の昇温偏差を与えた実験では、西太平洋のフィリピン周辺を中心に、降水が抑制(茶系の陰影)されていることが確認できます。等値線は、流線関数という物理量を示しており、高気圧生の循環(下降流)が強まっているのが見て取れます(専門的には、ケルビン波応答に伴う東風偏差)。

一方、ラ・ニーニャ型の海面水温を与えた場合は、西太平洋の暖水偏差に起因して、西太平洋上の対流活動は活発化しています。興味深い点としては、インド洋で赤道対称の高気圧性循環が現れており(専門的には赤道対称ロスビー波)、西〜中央インド洋の降水量が顕著に減少していることが挙げられます。

このように、西太平洋の海面水温の上昇は、赤道インド洋の西側での降水量を減少させる一方、インド洋の昇温は、西太平洋の降水量を抑制する効果があることがわかりました。

この解説は、日本向けに書いていますので、 日本の天候に関係する PJパターンの起点である「西太平洋の対流活動」に着目します。気候Hiatus期の西太平洋の対流活動は、ラ・ニーニャ型の海面水温偏差によって活発化(正確には、Walker循環を介したビヤクネスフィードバック)で強化されている一方で、インド洋の昇温による対流活動の抑制効果によって、部分的に弱められていることがわかりました。

具体的には、熱帯全域の海面水温偏差によって生じた、西太平洋の降水量増加(0.37mm/day)において、太平洋の効果は0.95mm/day、インド洋の効果は-0.41mm/dayとなっていました。つまり、インド洋の効果は、太平洋の効果に対し、半分程度の影響があることがわかりました。

(2-5) インド洋と太平洋の相殺効果

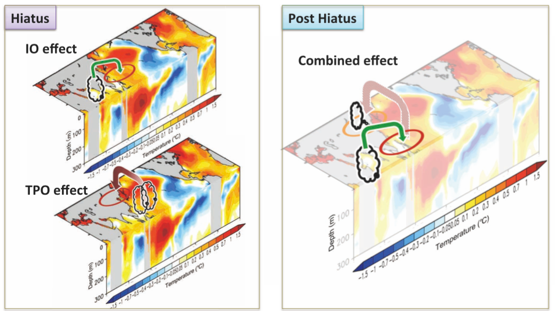

以上の結果をまとめると、気候Hiatus期の日本の降水減少傾向は、継続したラ・ニーニャ型の太平洋の海面水温偏差によって引き起こされており、そのうちの4割程度は、インド洋の昇温によってキャンセルされていたと結論付けられます。

最後に、近未来の予測について触れたいと思います。もし、気候Hiatusを引き起こしていたとされるラ・ニーニャ傾向が解消し、エル・ニーニョに遷移したら?その場合でも、インド洋は継続的に昇温していたら?と仮定します。模式図の右側をご覧ください(海洋の情報は現在と同じですが、雲の様子が変わっています)。

西太平洋上の対流活動は、エル・ニーニョ型の海面水温偏差、つまり西太平洋上の冷水偏差によって弱められます。これに加えて、インド洋の全域昇温に伴う下降流が、西太平洋上に出現することにより、そこでの対流活動は抑制されるます。つまり、西太平洋上の対流活動は、(1) 直下の海面水温が下がる効果と、(2) インド洋の昇温に伴う下降流偏差に伴う対流抑制効果、の相乗効果で著しく弱くなると考えられます。

圧性の偏差が卓越する傾向になり、結果として、冷夏・多雨となることが予想されます。実際、2015年の9月に生じた、鬼怒川上流域の豪雨を引き起こした大気大循場の様子は、本稿の仮定の話と整合的です(本解説の「2015年夏後半の多雨について」も参照)。

今後、インド洋がいつまで暖まり続けるのか?日本を含む東アジアの降水変動は、増加傾向に転じるのか?温暖化に伴う、いわゆる「熱力学効果」による降水変動と、本論文で明らかにした、海面水温偏差に起因する、大気の力学的なテレコネクションの影響について、今後も着目していきたいと思います。

長文お付き合い下さりまして、ありがとうございます。