2017.02.14

「熱帯からの影響と中高緯度の大気循環変調の複合効果」

山陰地方では大雪が続いています。昨年の冬はエル・ニーニョということで全国的に暖冬・少雪傾向でした。これについては、2016.1.28の筑波大学公式記者会見を通して、大雪の場合も含めて、背景となる物理機構に関する説明を行っています;異常気象解説では、さらに噛み砕いた解説をしていますので、合わせて参考にしていただければと思います)。ここではまず、とにかく要点を知りたいという多くの方を意識して、最も重要な図を再掲しつつ、本題に入ります。

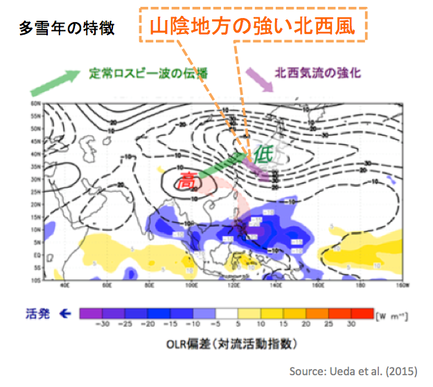

図1は、日本海側で大雪となった時の、熱帯の循環場を示しています。日本の場所がわかりにくいのですが、紫色の矢印が、日本海側(西日本域)に吹き込む強い北西風偏差を示しています。この北西風偏差は、日本列島全体を覆う低気圧性偏差の西側に位置します。この低気圧性偏差は、ラ・ニーニャ現象に伴う熱帯西太平洋域における降水活動の増加(≈大気の加熱)によって引き起こされる、大気の熱源応答(≈定常ロスビー応答)によって作り出されていることが、解析的・実験的に明らかになっています(Ueda et al. 2015)。つまり、ラ・ニーニャ➠日本付近の低気圧性偏差➠北西気流の強化➠多雪、という図式が成り立ちます。

図1a 日本海側で多雪になった年の大気循環場(平年からの偏差)

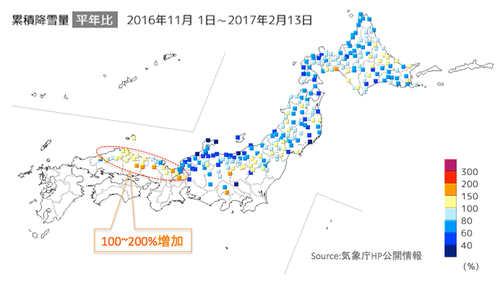

図1b 累積降雪量偏差

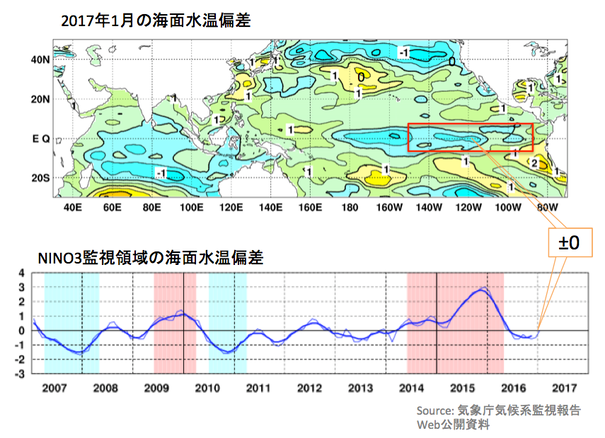

次に、今回の豪雪が(図1b参照)上述のメカニズムで説明可能かどうか、検証を試みます。エル・ニーニョ/ラ・ニーニャ現象は現在どのようになっているのでしょう。図2下段はエル・ニーニョ現象監視領域の海面水温偏差時系列を示しています。2017年1月現在、上段に示す海面水温偏差の空間構造は、パターンとしては弱いラ・ニーニャ的な傾向を示していますが、監視領域の水温偏差は±0になっています。いずれにしても、海面水温偏差を見る限りでは、日本の多雪を引き起こすような明瞭なシグナルは確認できません。

図2 海面水温偏差(上段は2017年1月、下段はエルニーニョ監視領域[赤枠])

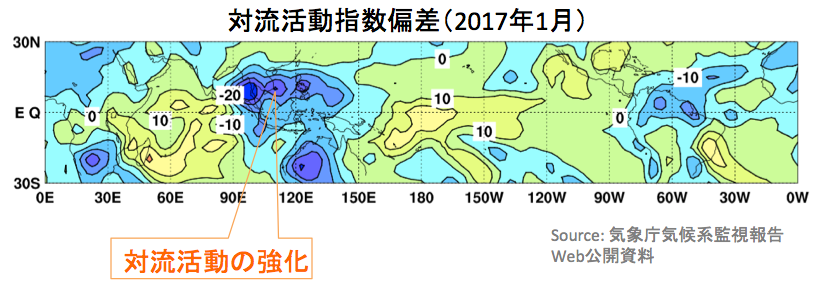

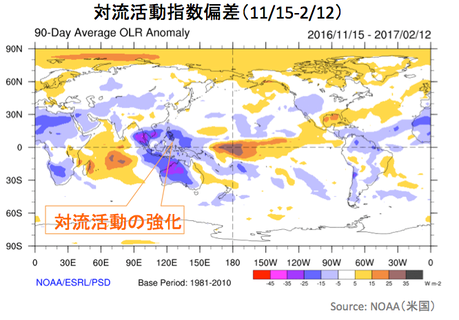

ところが、興味深いことに、熱帯の対流活動(降水活動)偏差を見ると、図3に示すように、2017年1月は、西太平洋から南シナ海にかけて、平年に比べて対流活動が活発化していることが読み取れます。このパターンは、先に説明した図1の様子と似ており、この傾向は、図4に示す過去3ヶ月平均でも確認できます。つまり、熱帯域では、海面水温偏差からは、明瞭なラ・ニーニャと認識しにくいのですが、海面水温偏差に起因して変化する対流活動は、思った以上に敏感に応答(活発化)していたようです。

図3 OLR(対流活動指数)偏差。寒色系は平年に比べて対流活動が活発な状態を示す。

図4 OLR(対流活動指数)偏差。寒色系は平年に比べて対流活動が活発な状態を示す。

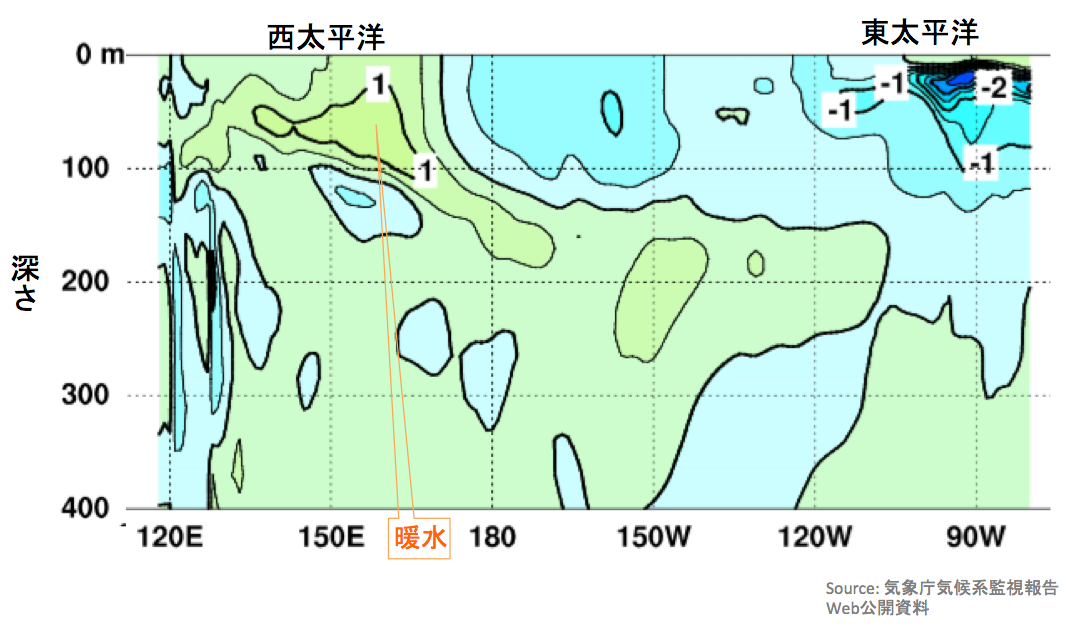

実は、海面水温偏差は、海の中を東西方向に伝播する海洋波動(ケルビン波・ロスビー波)によって変化します。この波動は、水深0-200付近の温度躍層と呼ばれる深度で振幅が大きくなることが知られています。図5は、赤道における海水温の経度・深さ断面を示しています。西太平洋の海の中に着目すると、水深50から100mほどの場所に、暖水偏差が形成されているのが見て取れます。つまり、海の中では、完全にラ・ニーニャ現象は収束しておらず、ゆっくりと平年に向かって推移している段階と判断されます。このことは、西太平洋上で継続して対流活動が活発化していることと矛盾しません。

図5 赤道に沿った海水温偏差(2017年1月)の断面図

熱帯からの視点という限定的な見方ですが、今年の冬は、顕著なラ・ニーニャ現象は発生していなかったが、少なくとも、熱帯西太平洋から南シナ海にかけての対流活動は、平年に比べて活発であり、正の海水温偏差とも整合的であると言えそうです。また、このことが、山陰地方の豪雪をもたらした北西気流の強化の要因の一つであると考えられます。ここで、「要因の一つ」としているのには、幾つか理由があります。このような熱帯からの遠隔強制(テレコネクションとも呼ばれます)は、ライフサイクルの長いエル・ニーニョ/ラ・ニーニャ現象に関係した暖冬・寒冬の議論とは相性が良く、豪雪を引き起こす背景場の説明としては優れていますが、数日から1週間程度の豪雪の際には、高緯度からの影響も考慮する必要があります。

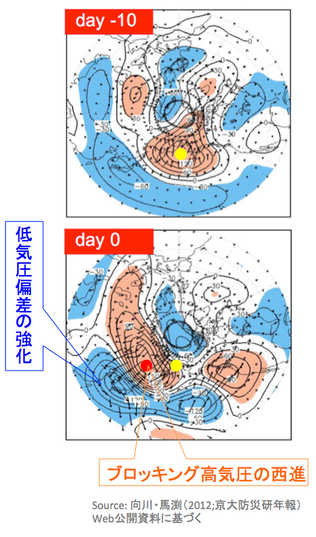

上述の点に関し、優れた先行研究をご紹介します。図6は、西日本が寒冬になった時の、対流圏中層(500hPa)の高度場偏差を示しています。寒くなる10日前には、アラスカ周辺でブロッキング高気圧が形成され、それがゆっくりと西進することで、結果として日本付近の低気圧性循環が強化されていることを示しています。この低気圧性循環偏差は、図1aで見られる低気圧性偏差と類似しています。このように、西日本の北西風の強化に伴う寒気の流入は、高緯度のブロッキングと熱帯からの遠隔強制の複合効果によって引き起こされていると考えられます。それでは、今年はブロッキングが発生していたのでしょうか?実は、私はこの分野は専門ではないのですが、気になったので少し調べてみました(図7)。

図6 西日本が寒冬になった場合の250hPaの高度場偏差。注)矢印は波の活動度フラックス(定常波の伝播を示す指標)であり、風ベクトルではない点に留意されたい。

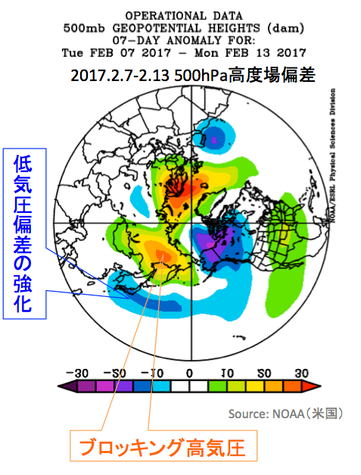

2017.2.7-2.13の高度場偏差を見ると(図7)、アリューシャン列島付近に高気圧性の偏差、日本付近に低気圧性の偏差が確認されます。このパターンは、向川・馬渕(2012)の結果(図6)とも整合的です。

図7 2017年2月7日〜13日平均の500hPa高度場偏差

以上、足早に見てきましたが、要点をまとめると以下になります。

2015年から2016年にかけては、ラ・ニーニャ傾向であった。ただし、海面水温偏差が6ヶ月以上持続しなかったことから、統計上はラ・ニーニャ現象とは定義されない。一方、対流活動指数(OLR)の視点では、2016年の秋から2017年の冬にかけて、継続して西太平洋上では対流活発化が生じており、このことが、豪雪の背景場となる日本付近の低気圧性循環の形成および、その西側(特に西日本の日本海側)での北西モンスーン気流の強化の要因の一つと考えられる。上述の背景場に加え、高緯度で発生したブロッキング高気圧に伴う、日本付近の低気圧性循環の強化が重なることにより、記録的な大雪となったと考えられる。今後、熱帯、高緯度、双方の視点から継続して気候状態を監視していく必要がある。

なお、本解説はプレリミナリーな解釈であり、あくまでも参考情報としてのご利用を想定しています。各種お問い合わせに対し、やや急いで作成しているため、誤字脱字を含め説明不足の点もあろうかと思いますが、初期情報ということでお許しください。なお、無断転載はご遠慮願います。