2018.09.15

平成30年(2018年)の夏は、関東甲信地方における観測史上最も早い梅雨明け(6/29)に始まり、西日本の豪雨(7/5~7/8頃)とそれに伴う災害、引き続く全国的な猛暑(熊谷では観測史上最高の41.1度を7/23に記録)など、日本列島は気候変動(含む温暖化等の気候変化)の影響が強く現れています。

この間には、豪雨や猛暑を引き起こしたとされる、アジアモンスーンに伴う湿った南西気流、オホーツク海高気圧の強化、偏西風ジェットの蛇行に伴うトラフの形成、チベット高気圧の張り出し(現在はその要因の理解の進展により専門家の間では南アジア高気圧と呼んでいる)、背の高い太平洋高気圧(一部小笠原高気圧)の形成など、広域の大気循環場、さらにそれらを規定している熱帯太平洋のエルニーニョ・ラニーニャに係る熱帯大気(対流活動≈降水)海洋変動(海水温)などが複雑に関与しています。これに加えて、より小さいスケールでは、メソ擾乱、中間規模擾乱、フェーン現象、線状降水帯などが、気温や降水変動の局在化をもたらしてしていると考えられています。

包括的な解析は今後の進展を待ちたいと思いますが、各方面から「どうしてこんなに暑いの?こんなに雨が増えるというのは地球温暖化の影響?地球はついに暴走してしまったの?」等々の質問をたくさん頂いておりますので、これまでに専門家の間で議論・共有されている内容を、私自身の視点も含めて、一つの判断材料として共有させていただきます。

[1] 観測史上最も早い梅雨明けについて

気候学的には、明瞭な梅雨明けが起こる場合は、熱帯の対流活発化(降水量の増加)に伴う定常ロスビー波の伝播(Convection jump;Ueda et al. 1995)、もしくは偏西風ジェット上を東に伝播する停滞性ロスビー波(シルクロードパターン; Enomoto et al. 2003)の寄与が明らかにされています。前者は、海洋性モンスーンの季節進行の一環として7月中下旬に発現することが多く、長期間の気候平均値としても認識されます。今年は、6月下旬に梅雨明けが生じていたことから、Convection jumpの寄与は考えにくく、実際に波の活動度フラックスを見ると、シルクロード強制が高気圧性循環の強化が関東甲信地方の梅雨明けに効いていたようです。

[2] エルニーニョ/ラニーニャについて

2017年の秋に発生したラニーニャ現象は、2018年の春に終息したと考えられています。本解説のその1でも触れておりますが、現在はエルニーニョでもラニーニャでもない状況で、今後の見通しとしてもそれぞれの位相に向かう確率は半々とのことですが、海面水温の空間パターンは、中央太平洋の昇温が確認され、いわゆる「エルニーニョもどき」的な状況にあるようです。また、PJパターンの励起源である西太平洋では、海面から水深150m付近まで0.5~1.2度の昇温が見られ、このことがフィリピン対流の継続的な活発化を支えているものと思われます。なお、全球の海面水温はエルニーニョ現象が生じた2016年の1月に観測史上最大となり、それから少しだけ下降したのですが、それでも現在のところ、2009/2010年のエルニーニョ時の温度と変わらない状況です。なお、一般にエルニーニョ時には、海洋から大気に熱が放出されることから、全球的な大気の温度も上昇することが知られています。21世紀初頭に話題になった温暖化の停滞(通称、ハイエイタス)は、継続して発現したラニーニャ現象が大きく寄与していたことが指摘されています。少し話が外れましたが、この夏は極域も含めて世界的な高温傾向にあることと無関係ではないと捉えています。

[3] 西日本豪雨について

これについては、私自身が自ら解析しておらず、また多数の方が亡くなっていることもあり、あまり無責任な発言は控えたいと思いますが、広域の気候変動視点から理解の助けになればと思い、現在考えられていることを共有させていただきます。まず、今回の豪雨の特徴は広い範囲で多量の雨が降ったことが挙げられます。このような特徴は平成18年7月の豪雨とも水蒸気輸送の観点で類似点が確認されます(研究室内での情報交換)。また、西日本に帯状に梅雨前線が位置していた理由として、地表付近のオホーツク海高気圧の西側への張り出し、また上層でのブロッキング高気圧の寄与が大きいようです。加えて、偏西風の南側への蛇行(つまりトラフ)もメソ・中間規模擾乱の活発化を助長していたと思われます。これについては、私のようなグローバルスケールの気候変動研究者と、メソスケールの研究者が協同して研究・解析を進める必要を強く感じています。

よく聞かれる温暖化の寄与についてですが、気温と大気中の水蒸気量の間には、クラジウス・クラペイロンの関係(気温が1℃上昇すると約6.5%の水蒸気が増える)が成立しています。水蒸気の増加がそのまま降水量の変化に直結すると仮定するならば、今回の豪雨イベントでは、ここ四半世紀の温暖化による気温上昇がおおよそ1℃+αとすれば、1割程度は温暖化によって降水量のかさ上げが生じていたと試算されます。これらの気温と降水に関する関係は、熱力学効果と呼ばれています。しばしば、平年に比べて増加した降水量のほとんどが温暖化によるもの、という説明を見聞きしますが、実際には気候の自然変動(ここでは大気循環)の寄与が支配的で、個々のイベントに着目した場合、温暖化はそれを最大で1割弱程度増幅させていると思われます。このような見積もりは、Event attribution研究と呼ばれ、最近になってスパコンを用いた定量的な計算が行われてています。今後の研究の進展が期待されるところです。なお、全球の年平均降水量を考える際には、エネルギー収支による制約の結果、数値モデルによる温暖化実験の結果では、降水量の増加は気温1℃の上昇に対して、1~2%程度であることが示されています(Allen et al. 2002)。

[4] 日本列島の猛暑について

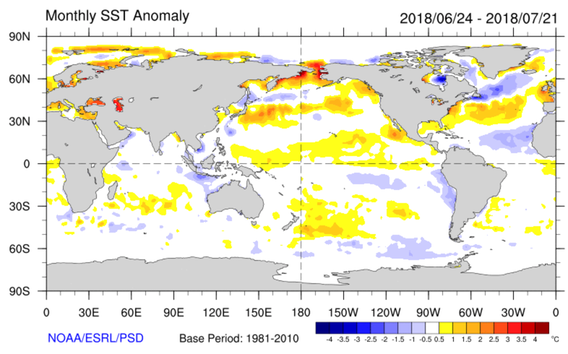

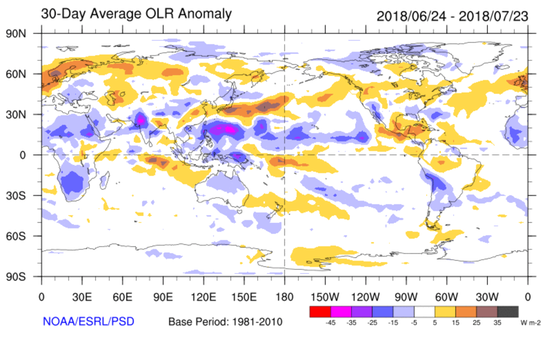

過去1ヶ月の熱帯の対流活動と海面水温の変動を見ると(下図)、継続して熱帯の対流活動は西太平洋から中央太平洋にかけて活発で、これに伴う定常ロスビー応答の結果、日本の東方海上である中緯度では、高気圧性の循環の強化が起こっているようです。このため、海面にはより多くの日射が降り注ぎ、帯状方向に非常に高い海面水温の偏差が確認されます。全球的に見ても、このような高い水温偏差は特異的であることがわかります。

以上、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。通常であれば、論文化という形で公開すべき情報ですが、そうなるとこれから最短でも一年先になってしまいますので、ひとまず速報として共有・公開させていただきました。