�͂��߂�

�͂��߂�| 19���I�㔼�ȍ~�A�\�����������͌p���I�Ƀ��[���b�p�l�⑼�̃I�Z�A�j�A�����ƐڐG���J��Ԃ��Ă����B ���ɁA�O�҂Ƃ̊ւ��́A����܂Ŕ|���Ă����l�X�ȓ��퐶����̋Z�p�A�����p���ω������Ă����B������̂́A���[���b�p�Ŏg���Ă������l�̓�����������̂ɁA�܂�������̂͑S���V�����v�f�Ƃ��ă\�� ���������Љ�Ɏ������܂ꂽ�B ���݁A��s�z�j�A���͓d�C�A�v���p���K�X�A�������������A���p�G�݂�A���H���i�A�d�C���i�������� ���K�͏��X�A�X�[�p�[�}�[�P�b�g�A���X�g��������������ׂĂ���B�����̂قƂ�ǂ́A�I�[�X�g�����A �n�E�����i���`�E��p�j�n�̐l�X���o�c���A�����l�V�A�n�E�|���l�V�A�n�̓X�͂���߂ď��Ȃ��B�X�ɂ́A�ʋl�A�C���X�^���g���[�����A�Ă��͂��߂Ƃ���A���H���A�ߗށA�H��A���������v�A�r�[�`�T���_���A�� �܂Ȃǂ̗A���G�݂�d�C���i���L�x�ɔ̔�����Ă���B |

|

| �����A���i�ɕ����āA�f��قɂ�����O���f��̏�f�A�����^���r�f�I�A�O���G����ʂ��Đ�i���̐� ���`�Ԃɂ��Ă̏��������Ă���B�����́A���R�A���K�ɂ���Ă̂ݓ���ł�����̂ł���B��������

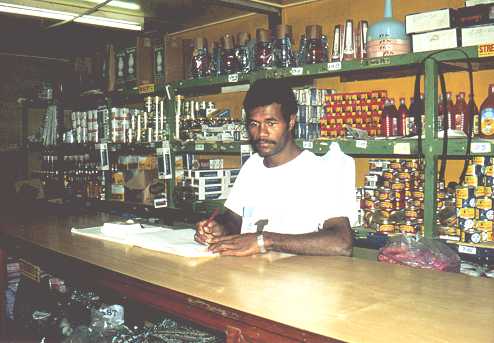

����A���{�l�Ɠ������퐶����̕��I�����𐮂��邱�Ƃ��\�ł���B �}���C�^�B�s�̃A�E�L�A�E�F�X�^���B�s�̃M�]�ɂ́A�`���C�j�[�Y�E�X�g�A�𒆐S�Ƃ������X�X���`���� ��Ă���A���̗l���́A�z�j�A�����~�j�`���A���������̂Ƃ�����B ���̔��̏B�s���܂߂����ׂĂ̒n�� �́A�ׂ��ȍ��͂�����́A�_���n��Ƃ��ĂP�ɂ܂Ƃ߂���B�����Ă��ǂ��̑��ł��A�n���̐l�Ԃ��o�c ���鏬���X�����������݂��A���������v�A�K�\�����A�G���W���I�C���A�m���A�z�A�|�b�g�A�Ό��A��܁A �r�X�P�b�g�A�C���X�^���g���[�����A�c�i�ʁA�J���[���r�[�t�ʁA�J���[�p�E�_�[�A�āA���A�����A�ݖ��A �i�C�t�A�����A�}�b�`�A�m�[�g�i�������������߁j�A�M�A�X�v�[�����������Ă���B�قƂ�ǂ��A�� �i�ł��邪�A�_���n��̓��퐶����A�K���i�Ƃ�������̂���ł���B |

|

��s�z�j�A���Ɣ_���Љ�|�u�߁E�H�E�Z�v�T��

��s�z�j�A���Ɣ_���Љ�|�u�߁E�H�E�Z�v�T��

| �z�j�A���ŕ�炷�l�X�̕����́A�j���̏ꍇ�A��҂͂s�V���c�A�Z�p���A�r�[�`�T���_���i��ʂɁA�u�X�� �b�p�v�ƌď̂����j�������͗����ŁA��������O���n�I�t�B�X�œ����l�݂͋��̔����ɒ��Y�{���i���邢 �͕G�܂ł̃Y�{���ɌC�����p�j�Ƃ�����������ʓI�ł���B�����̓����s�[�X���c�[�s�[�X�ŁA�Y�{���͂͂� �Ȃ��B�ƒ���ł́A�j���Ƃ��u���o���o�v�ƌĂ��P���̕z��g�̂Ɋ����t�������̂𒅗p���Ă���B�j�� �͍��Ɋ����A�����́A�����牺�Ɋ����t����B���[�͂�������G���班�������炢�܂Ő��炷�B�܂��A������ �ꍇ�A�����X�J�[�g��̕z�̏�[�ɃS�������A���܂ł��������̂𒅗p���邱�Ƃ�����B���ɁA�������̎q ��������e�́A�S���̓����Ă��镔�������������邾���ł����ɋ���I�o�ł���̂ŁA���̃^�C�v�̕��� �邱�Ƃ������B�����́A���X�Ŋ����̂��̂��w�����邩�A�������̖ؖȂ̐��n���g���Ď����ō��B��{�I �ɁA�j���Ƃ������Ƃ͗������r�[�`�T���_���ł��邪�A�������N�A�R�t���V���[�Y���͂��l���ڗ����Ă����B �\���������������̑����́A�q���̍����炠����Ƃ���𗇑��ŕ����Ă����̂ŁA���̗��͊p�������Ă���A �C���͂��Ă����Ԃƕς��Ȃ��B�z�j�A���̃A�X�t�@���g���H�ł��A�����Ԃ̃y�_���ł��A�C�݂̊��ł� �����̂܂܂ŏ\���ł���A�܂����̕����y�Ȃ̂ł���B |

�_���Љ�ł̕����́A��{�I�ɒj���̓��o���o���s�V���c�A�Z�p���A�����̓����s�[�X�A�c�[�s�[�X���S�� ���胏���s�[�X�ł���B�������A����̗�q���ɂ݂͋��̕����𒅗p����B�����Ƃ́A���|�I�ɗ����������B �z�j�A���̐H�����́A�^���C���A�����C���A�L���b�T�o���̃C���ށA�u�L���x�W�v�Ƒ��̂����Ή��F��A ���[�t�₻�̎��ӂłƂ�鋛�A�u�^�C���[�v�ƌĂ��c�i�ʓ����A�������x�[�X�ɃR�R���V�~���N�Ŏς��� �̂����S�ŁA���̌�ɃJ���[�������X�܂Ԃ������@������B�Ă��R�R���V�~���N�Ő������Ƃ������B�S���� ��A�s�[�i�b�c�I�C�����T���_�����g�p���ăo�[�x�L���[�`���ŐH�ׂ邱�Ƃ�����B���̏ꍇ�A�����Ă��� �l���Ńp�[�e�B���o�ōs����B�C���X�^���g���[�����̓t�B�W�[�A�}���[�V�A�A���`�A��p�A�V���K�|�[�� �Ȃǂ���A������Ă���B���тƕʂ̊�ɓ����ꍇ�����邪�A�����Ă����т̏�ɂ����ĐH�ׂ�B�ޗ��́A ���̏��X��X�[�p�[�}�[�P�b�g�A��s��ōw�����邩�A�����l���u�㋞�v�����ہA�݂₰�Ƃ��Ė��C���ނ��v���[���g�����B��s��ɂ́A�z�j�A���ߍx�̔_�������łȂ��A�}���C�^����Q�������A�ߗׂ̓��� �����ؗނ��o�ׂ���Ă���B���̂ق��A�ʕ��ނł́A�R�R���V�A�I�����W�A�o�i�i�A�p�C�i�b�v���A�}���S �[�A�p�p�C�����A���ł͌{�A�A��������I�Ɏ�ɂ͂���B�g�p����H��ނ́A�������̃u���L��v���X�e�B �b�N�̃{�E���A�X�e�����X�̃X�v�[���A�t�H�[�N�A�A���~�̓炪���S�ŁA�H�ׂ�Ƃ��̓X�v�[���A�t�H�[�N�� �g�����A��Â��݂ł���B �H�����̖ʂł́A�ޗ��̎�ށE���ɊJ���͂�����̂́A��{�I�Ȓ����̎d���E�H��ނɂ����āA�z�j�A���� ��ʉƒ�Ɣ_���Љ�̊Ԃɑ卷�͂Ȃ��B�������A�_���Љ�ł͒n�惌�x���̃~�[�e�B���O��N���X�}�X���͂� �߂Ƃ��鋳��W�̔�r�I��K�͂ȍs�����A���l�����ꓯ�ɉ��@��ɂ́A��ʂɁu�t�B�[�X�g�v�ƌĂ� ��������s����B�C���ނ⋛�ނ̐Ώ�����R�R���V�~���N�ρA�Ή��F��̃R�R���V�~���N�ϓ�����ʂɏo �����B�܂��A����̂���ďo����邱�Ƃ����邪�A����͊������Ղ�N���X�}�X���A���ʂȋ@��Ɍ�����B �z�j�A���ɂ́A���������ƃt�����X�����̃��X�g����������B�܂��A���̒��S���ɂ���z�e���̃��X�g�����ł́A���T�Ηj��������j���̒��H���Ɠy�j�� �E���j���̗[�H���ɁA���{�H���j���[�������B�������A�����̋q�w�͊O���l���S�ŁA�����̍����ƋA��̌�ʋ@�ցi�o�X���^�N�V�[�j�̕s������A��� �̃\�������l���P�Ƃœ��X����p�͂قƂ�nj����Ȃ��B �Ɖ��́A���Љ�ł݂���T�S���V�̗t����{�ނɂ��Č��Ă�ꂽ�ƂƂ͈Ⴂ�A�R���N���[�g���̉Ƃ�ޖ�p�������m���̌��������S�ł���B�������A �����Ƃ����L���Ă���l�͋ɂ߂ď��Ȃ��B�������͊��ɂ��������A�����l�̎؉Ƃɋ����肵�Ă��邪�A���^�����z�Ɣ�r���Ē��ؗ���������ɉƉ� �̐�ΐ����s�����Ă���A�Z���̓z�j�A����������傫�Ȗ��̂P�ł���B |

|

�_���Љ�𒆐S�Ɍ��݂����p����Ă���`���I�Z�p�E�����p��

�_���Љ�𒆐S�Ɍ��݂����p����Ă���`���I�Z�p�E�����p��

| �z�j�A���̓\�������������ŗB��̓s�s�I��Ԃł���A�����鐼�m�I�ȕ����E�V�X�e�����W�����Ă��钬�ł���B�z�j�A������_���Љ�Ɍ��������m�I��

���̂Ɋւ��闬�ꂪ�������ŁA�_���Љ�ɂ́A���݂��p�����ꗘ�p����Ă���`���I�Ȑ����Z�p�E�p�����B �@�u�߁v�Ɋւ�����́|ፍ����g�Ɠ���n �@ፍ����g�́A�畆��菝�Ȃ����Ă����邱�Ƃɂ���Đg�̂ɕ��l��`�����K�ł���B�\�����������ł��A�T���^�A�i����}���C�^���𒆐S�ɂ����P���� �����l�V�A�l�n��Ō�����B �T���^�A�i���ł́A�q�����T�ɂȂ�ƒ|�i�C�t��䓁�Ŋ�ʂɏ������A�R�R���V�~���N����ʊ�Ŋ��悤�ɂ��ď����ɂ��݂��܂���B�}���C�^�� �ł́A���̂قڑS��ōs���Ă���A����P�J���قǂŊ�ʂ�ፍ����{�����B������̎Љ�ɂ����Ă��Aፍ����g�͐g�̓I��ɂɑ���E�ςƗE�C�������� �ƂɊ�{�I�ȈӖ�������ƍl�����A�d�v�ȓ��ЋV��ł���B ����n�́A�����l�����A�x���i���A�I���g���E�W�����@�ʓ��̃|���l�V�A�Љ�Ɍ����ɂ݂���B�n��ɂ���ĈقȂ邪�A�L���X�g����̉e����m�I�v �l�̗����ɂƂ��Ȃ��A����n�̎Љ�I���l�͒ቺ���Ă���B �A�u�H�v�Ɋւ�����̏Ĕ��_�k�́A���݂ł��A�\�����������ɂ������v�Ȑ��ƌ`�ԂŁA�^���C���A�����C���A�L���b�T�o�A�T�c�}�C���A�p�i�Ȃǂ��͔|����B�����A����Ƃ͒j ���̕ʂȂ������̋�����Ƃł��邪�A�L���X�g�������y����ȑO�́A�������S�̎d���������i�Ȃ��������j���͗�O�I�ɔ��Ŏd���������j�B��e�����⑷���� �ǂ�A��A�Ƒ��P�ʂŏ��W�c���`�����č�Ƃ��s���Ă����B���[���b�p�l�Ƃ̐ڐG�Ȍ�A�l�X�͂���܂ŋ��Z���Ă����R�ԕ��̑��𗣂�A���ݕ��ɏW�Z����� ���ɂȂ����B�������A���݂ł��l�X�̔��͓`���I�Ɍp�����Ă����R�ԕ��̓y�n�ɂ���B�`���C�X�����암�ɂ���T�T�����K�n��̐l�X�́A�T�ɂP�x�A�������� �Q�T�ɂP�x�A�ۂP���g���āA�ƂƔ��̉����ƍ�ƂɎ��Ԃ�������B���n�́A�����Ă��L���X�g�����߂�������i�r�c�`����͓y�j���A���̑��̋��h�͓��j ���j�̑O���ɍs���B�܂��A���ɂ͔������܂�ɉ��u�ɂ��邽�߁A���ɐݒu���������ŐQ���܂肷��l������B�`���I�ɁA�^���C���͓���H�Ƃ��Ă����łȂ��A ���o�ʂ����ɂ����Ƃ����_����A�����̏�ɂ����Ă��d�v�Ȗ�����S���Ă����B |

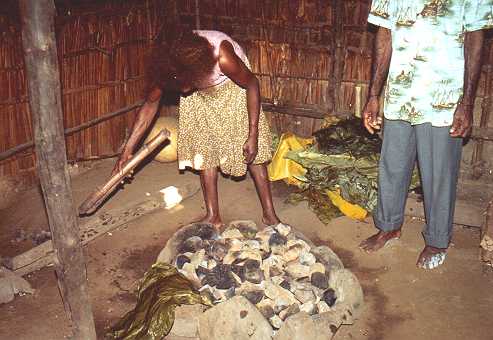

| �@�\�����������e�n�ň�ʓI�ɐH����Ă��闿���̂P�ɁA�v�f�B���O������B����́A�^���C���Ȃǂ����� �Ԃ��A�R�R���V�~���N��J�i���E���i�b�c�������Ă���i�������n�捷�͂���j�B�܂��A�v�f�B���O��

��Ɍ������Ȃ��傫�ȓ����́A�����̉ߒ��ŐΏ����ɂ���_�ł���B���������̒��̒n�ʂɐ�~���A������ ���������R�R���V�̊k�Ȃǂ�R�₷�B���\���ɔM����ꂽ�Ƃ���ŁA�P���̐���菜���A�c�����̏��

�����Ă��O�̃v�f�B���O���o�i�i�̗t�ŕ��ł���u���B���̏ォ��P�x��菜���������Ԃ���悤�ɂ����āA�����Ă��ɂ���B���̂悤�ɂ��Ė������Ă����A�Ō�ɂ��Ԃ��Ă�����Ăю�菜���ăv�f�B���O

�����o���B |

|

| �������Ƃ��Ă̓y��́A���݁A�`���C�X�������k���y�l�^�����ɋ��Z����Z���K�����{���̏����ɂ���Ă̂p������Ă���i�ꂩ�疺���邢�͉Łj�B���ẮA�V���[�g�����h�����ł��s���Ă����B�V���[�g�� ���h�̐l�X�̘b�ł́A�`���C�X�����̓y�퐻��Z�p�͂��Ƃ��ƃV���[�g�����h�̂��̂ł���Ƃ����B�y�̍̎� �ɒj������`�����Ƃ����邪�A�y�퐻���Ƃ͂��ׂď����ɂ���čs����B���ꏊ�⎞���ɐ����͂Ȃ����A �ȑO�͂��̉ƌn�̂��̈ȊO�A���̍�Ƃ̏���݂Ă͂Ȃ�Ȃ������B�y��̎�ނɂ́A���K���J�Ƃ����P�`�y�� �i��^�̂��̂̓s���\�ƌĂ�A�^���C���ƃR�R���V�~���N����ޗ��ɂ��闿���Ɏg���B���a�T�Tcm�A���� �U�Ocm�ł���B���^�̂��̂̓^���C�����̎ϐ����Ɏg���B���a�Q�Vcm�A�����Q�Ucm�ł���j�A�J�X�J�X�Ƃ��� �O���̂�ł�̂Ɏg�p����y��i���a�P�Xcm�j�A�ł��������ăC����R��������̂Ɏg�p����`�������Z �i���a�P�Ocm�j������B |  |

| �B�u�Z�v�Ɋւ������ �\�����������_���n��̓`���I�Ɖ��ɂ́A��{�I�ɃT�S���V����ޗ��ɂ��Č��Ă��Ă���B�K�_���J�i���� �암���ݒn��ł͒|�̎g�p���ڗ����A�S���I�ɂ݂�A���|�I�ɃT�S���V�������ށE�ǍނƂ��Ďg�����Ƃ� �����B �Ɖ����ł́A�p���_�i�X�̗t��҂�ō�����}�b�g���g����B�z�c�Ƃ��ėp����̂���ʓI�����A���̑� �ɑD�ňړ�����Ƃ��Ȃǂ���Ɍg�т��A�b�ɕ~���Ă��̏�Őg�̂��x�߂Ă���B�V���[�g�����h�����ł́A �`�[�t�̍Ȃ����̒j���Ɋ�������Ȃ��悤�ɂ��邽�߁A�O�o���ɂ͏�Ɍg�їp�}�b�g�����������B�܂��A�����̋V�ɍۂ��A�����ɍ�������������܂ʼnԉł̐g���B�����߂ɂ��g����B�}�b�g�̃T�C�Y�͎g�p�ړI�ɍ��킹�Ă܂��܂��ł��邪�A���{�̏�Ɋ��Z����ƁA�����悻�P�`�Q�����̑傫���ł���B |

|

|

�C���̑��|���ꕨ�A�P�A�J�k�[ �l�X�̓��퐶���Ɍ������Ȃ����̂ɁA�s�W���C�O���b�V���Łu�o�X�P�b�g�v�Ƒ��̂����ܕ�������B���b�Z�������̃o�X�P�b�g�ɂ́A�ȉ~�`�������S�k�i���a�R�R�`�R�Vcm�A�����P�Tcm�j�ƁA�~�`������ �P�k�N�A���i���a�Q�Qcm�A�����P�Tcm�j�̂Q��ނ�����B�O�҂́A�C����v�f�B���O���A��҂̓i�b�c��x�e ���i�b�c������̂Ɏg�p����B�S�k�͐��\�������N���Ƃ�����B�����Ƃ����������B �͂��߂ɃR�R���V �̗t�̗t�����c���ĂƂ�B���ɁA�����Q�l�����ꂼ��t�����ڏ�ɐD���Ă����B�����āA�D�肠�������Q�� �P�ɑg�ݍ��킹�A�Ō�ɁA���ɂ��̂����Ă��痼�[�����킹�Č�����A�^���ɗp������ƒ��ɒ݂邵�� �����B �`���I�ɁA�J�悯�̓���̓T�S���V�̗t���g���Đ؍Ȍ`�ɍ����B�͂��߂ɃT�S���V�̗t��A�ɂ� ���Ċ���������B���ɁA���̏�ŗt��������A�܂������ɐL���B�����čŌ�ɁA�����̗t��D�����킹�Ă� ���A�؍ȏ�Ɏd�グ��B �\�����������̔_���Љ�͎����ԁE���]�ԂȂǂ̗����ʎ�i�����B���Ă��Ȃ��B�ނ炪����̌�ʎ�i�ɗp���Ă���̂��A�J�k�[�ł���B���݁A�\�����������Ŏg���Ă���J�k�[�ɂ́A����т��J�k�[�i�p�h���g�p�j�ƃO���X�t�@�C�o�[���̃J�k�[������B����т��J�k�[�͎q�������l�܂ŁA �N�������p���Ă���B�܂��A�|���l�V�A�n�̃A�E�g���K�[�i���O���o�����ށj�t����т��J�k�[���A�V���[�g�����h�����A�T���^�N���[�Y�������Ō����ɂ݂� ���B�A�E�g���K�[�́A�m��ł̃J�k�[�̈���Ɋ�^����B |

|

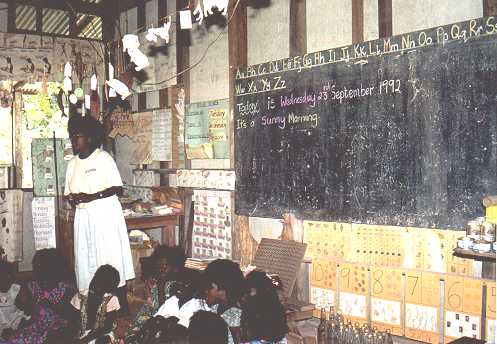

| �Ĕ��k��⋙�J�Ȃǂ̎��������I�����́A���݂������Љ�ŕ�炷�l�X�̐��Ƃ̒��S�ł���i���Ȃ݂ɁA�\���������������̖�85���͑����ŕ�炵�Ă���j�B�������A�A���n���ȍ~�A�ݕ��o�ς����X�ɐZ�����͂��߂��B �Ƃ��ɑ����m�푈��́A�������ɂ�����K���i�̒��Ɍ����łȂ���w���ł��Ȃ����̊��������������B �����Ă��ǂ̑��ł��A�n���̐l�Ԃ��o�c���鏬���X������������A���������v�A�K�\�����A�G���W���I�C���A�m ���A�z�A�|�b�g�A�Ό��A��܁A�r�X�P�b�g�A�C���X�^���g���[�����A�c�i�ʋl�A���A�����A�^�o�R�A�}�b�`�A �H��Ȃǂ�̔����Ă���B�����A�����͑��Љ�̓��퐶���ɂƂ�����ł���B���Ƃ��A�����̈�ʓI�ȐH �������݂�ƁA���H�ɂ̓r�X�P�b�g�ƍg���A�������́u�}�C���v�Ƃ������i���̔�������i���{�ł� �u�~���v�Ƃ������̂Ŕ̔�����Ă���j���Ƃ邱�Ƃ������B�����Ă����H�͂Ƃ�Ȃ��B�[�H�ɂ́A�e���̔��Ŏ��n�����C���ނ���H�ɂ��āA�Ή��F���c�i�ʁA�Ƃ��ɂ̓R�[���r�[�t��C���X�^���g���[�������ꏏ�ɁA�������x�[�X�ɃR�R���V�~���N�Ŏς����̂�H�ׂ�B�H���́A���������v�̂��ƂŁA�j�Ƒ��P�ʂłƂ�B�����ɏq�ׂ��H�����̒��ŁA�l�X�������ł�����̂́A�C���ށA�Ή��F��A�R�R���V�~���N�����ŁA����ȊO�͂��ׂď��X�ōw������B�܂��A��ʎ�i�̖ʂł��A�A���i�͓��퐶���ɒ蒅���Ă���B�����ɂ͏B�s �Ə��Ɣ��̒n��ȊO�Ɏ��q�̒ʂ邱�Ƃ̂ł��铹�H���Ȃ����߁A���Ƒ��A���Ɣ��A���邢�͑��ƏB�s�̊Ԃ̈ړ���ʎ�i�Ƃ��āA�D�O�@�������O���X�t�@�C�o�[���J�k�[�͊e���ɕs���Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B���R�̂��ƂȂ���A�D�O�@�ɕK�v�ȃK�\�����A�G���W���I�C���A�X�y�A�p�[�c�Ȃǂ́A�����ȊO�œ��肷�� ���Ƃ͂ł��Ȃ��B �܂��l�X�́A���̂悤�ȗA���i���w������ȊO�ɁA�q�ǂ��̊w�Z�����̂��߂ɂ�������K�v�Ƃ��Ă���B 1960�N��ȍ~�A���{�͊e�n�Ɍ����w�Z��ݗ�����ƂƂ��ɁA�L���X�g����n�w�Z�̌������������Ȃ��A�w�Z�� ���x�������B�������A�\�����������͋`�����琧�x���̗p���Ă��Ȃ��̂ŁA���w�Z���獂���w�Z�A���w �Z�Ɏ���܂Łi�����ɑ�w�͂Ȃ��j�A�����͊�{�I�ɐe�̕��S�ƂȂ�B������Ă��邩�ۂ��́A�q�ǂ� �̏����̐E�ƑI���ɑ傫���e��������ł���B�e�����̑����́A����Љ�Ő����Ă������߂ɂ͊w�����K�v �ł��邱�Ƃ��A����̌o������F�����Ă���B���̂��߁A�q�ǂ��̏����⎩���̘V��̂��ƂȂǂ��l���A�e�͎q�̐i�w��M�]����B ���āA���̂悤�Ȍ�����K�v�Ƃ���@��ɑΏ����邽�߂ɁA���̐l�X�͂ǂ̂悤�ȕ��@�Ŏ����Ă���̂ł��낤���B�ނ�̎�v�Ȏ������́A���Ɣ��̂ɂ��y�n�Ɩɑ��錠�����̎擾�A�A�o�p�R�v���̋��o�A �e���ɐ�������u��낸���v�I�ȏ����X�̌o�c�Ȃǂł��邪�A�����I�ɂ̓R�v�����Y�ɕ��Ă���B���̑��A�B�s�u�A����L�A���Ȃǂ̔�r�I�l���̑����n��ɂ����s��Ŕ̔����邽�߁A�r�����E�W��Ή��F��A�p�C�i�b�v���Ȃǂ̉ʕ��A���邢�̓J�i���E���i�b�c���͔|�i���邢�͍̎�j���Ă���B�����A�ł���v�Ȏ������ł���R�v���ɂ��Ă��A�o���i��1984�N�ȍ~������Ă���A���݂���͈��肵���� �����Ƃ͂����Ȃ��B��s��ɂ�����̔��ɂ��Ă��A����҂������l�Ȍo�ώ��������鑺�Љ�̏Z���ł��邽�߁A�����̎����͊��҂ł��Ȃ��B���̂��߁A�����J���ɏA�����Ƃ��邪�A�n���B�̏ꍇ�A���Ɗ�������r�I����Ȃ̂͏B�s�����ł���B�������A�B�s�Ƃ����ǂ��A���̂�낸���̋K�͂���g�傳�������x �̏��X���T�`�U������ɂ����Ȃ��i�������A�}���C�^�B�s�̃A�E�L�ƃE�F�X�^���B�s�̃M�]�͏��X�̐������̋K�͂����Ȃ�傫���j�B�䂦�ɒ����J�������߂� ��s�z�j�A���ɏo�Ă������������Ȃ��Ȃ��B |

|

| �z�j�A���Ƃ����Љ�̂͋ߑ�I�i���m�I�j�ȊT�O�Ɏx�z����A�B��̊O���Ƃ̐ړ_�ł���A�\�������������ɂ����āA�u�ߑ�v���ے����鑶�݂Ƃ�����B �z�j�A������e�n���Љ�Ɍ����ċߑ�I�ȕ����E�Z�p���g�U���Ă����A����܂ő��݂����`���I�Ȃ��̂Ɠ���ւ�邩�A�Z�����ĐV���Ȑ����̎p��n�����邩�A���邢�͎�������ۂ���B���̊g�U�̔}�̂ƂȂ�̂́A���Ƃ̐����L���X�g����̕��j�ł���A���W�I�ԑg�ł���A�z�j�A�����瑺�ɋA������l�Ԃł���B ����������ŁA�z�j�A���ŕ�炷�l�X�̐����́A�����̃I�t�B�X�E���[�N��ʂɂ��āA�_���Љ�̉�������ɂ���A�����Ƃ⍂�������Ƃ����ǂ���O�ł͂Ȃ��B ����}�̂ɂ���Ď������܂ꂽ�V����������Z�p�́A�X�̔_���Љ�Ŏ�̑I����Ƃ��o�āA���̌��ʐ��������퐶����̕ω��i���邢�͖��ω��j�̎p���A�� �уz�j�A�������ɔ��f������B�\���������������̓��퐶���́A�V�����Z�p�E�������z�j�A���i�u�ߑ�v�̑��j�Ɣ_���Љ�i�u�`���v�̑��j�Ƃ̊Ԃ��A�}�̂� �ʂ��ďz�����ߒ��ōđn������Ă���̂ł���B |