|

2.Mathematica による関数のプロット

さあ、いよいよお絵かきです。

2次元プロットには

Plot[f, {x, xmin, xmax}]

を使います。

x の関数 f を x= xminから x= xmax

までプロットします。

|

|

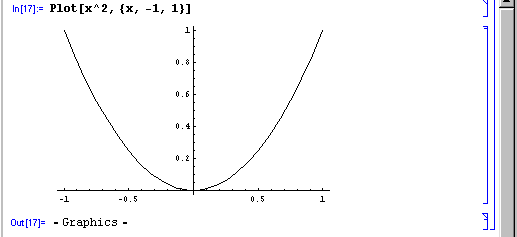

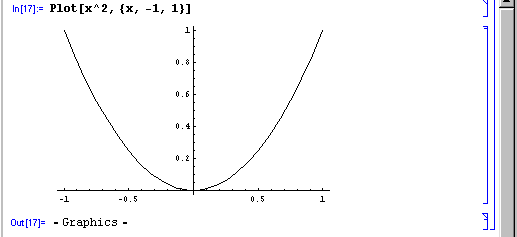

a) y=x2 のグラフを描いてみましょう。

|

|

|

|

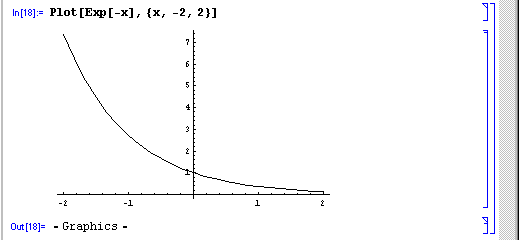

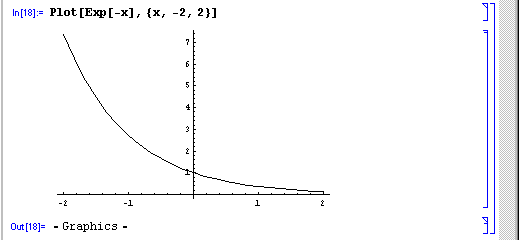

b) y=e-x

のグラフを描いてみましょう。

|

|

|

|

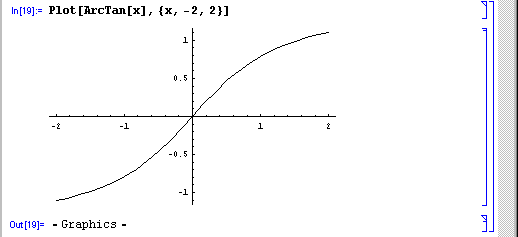

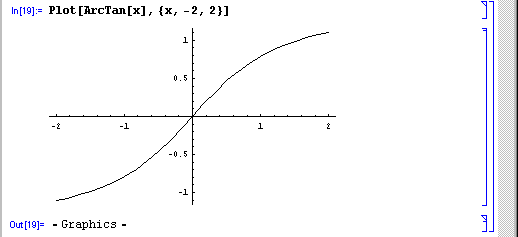

c) y=tan-1x

のグラフを描いてみましょう。

|

|

- 練習問題:以下のコマンドを入れて[shift-enter]を押してみましょう。

-

- Plot3D[Sin[x y], {x,-2,2}, {y,-2,2}]

- ParametricPlot[{Cos[t], Sin[t]}, {t, 0, 2 Pi}]

- ParametricPlot3D[{Cos[t], Sin[t], u}, {t, 0, 2 Pi}, {u, -2, 2}]

- 時間があれば他にもいろいろ試してみましょう。

|

|

3.パレットの使い方

Mathematicaのウインドウの右上の方にパレットという項目があります。これは非常に便利なので、使ってみましょう。

まず、[パレット(P)] ⇒ [基本数学アシスタント]を選択してください。すると別の小さなウインドウが開きます。ここからいろいろな演算をMathematica上に入力することができます。

以下の例についてやってみましょう。

|

-

- まず、基本数学アシスタントの「電卓機能」の「基本」という項目を選択してください。ここには今までこのテキストで勉強した虚数やネイピア数、ルートの演算などがあります。これまでは大文字のIやE、Sqrt[ ]といった記号を使いましたが、パレットの文字は少し見た目が異なることに注意してください。パレットからこれらを入力してみて、異なるのは見た目だけ(内容は同じ)であることをチェックしてみましょう。例えばパレットからSqrt[4]を入力したい場合は、まずパレット上でルートの記号を選択し、そのあと中の四角を選択して数を入力します。他にも虚数や指数などこれまで勉強したものがパレットからも入力できるか試してみましょう。

- 次に、「電卓機能」の「拡張」を選びましょう。ここには積分や和の記号があります。これらを試してみましょう。例えば1から10までの自然数の和を計算できるでしょうか。

- 基本数学アシスタントには「電卓機能」のほかにいくつか項目があります。上で書いた以外にもいろいろなコマンドがありますので、時間があればいろいろ試してみましょう。

|

|

4.ヘルプの使い方

関数や演算のコマンドについて詳しい使い方を知りたくなったらウインドウ上部から[ヘルプ]⇒[Wolframドキュメント]を選択します。するとドキュメントセンターなる別ウインドウが開きます。ここの上部に検索したいコマンドを入力することで、詳しい使い方が表示されます。以下の項目について具体的に試してみましょう。

|

-

- ドキュメントセンターで大文字のIだけ入力して検索してみましょう。

- 同様にEについても検索してみましょう。

- ドキュメントセンターではコマンドだけではなく、知りたいワードについても検索することができます。たとえば「行列」で検索してみましょう。行列に関する演算などがずらりと表示されます。その中でも一番上に出てくる「行列の構成」を見ると、行列がどのようにMathematica上で扱えるのか理解することができます。行列はこの授業ではあまり扱いませんが、時間があれば各自で勉強してみましょう。

|