CLILを志向した「森から木へ」の英語授業のすすめ

リーディングにおけるコンテクストの役割

n 言語理解におけるコンテクストの重要性

n コンテクストとスキーマの重要性

Ø 本文の単語や文法がすべて分かり、スムーズに読めたとしてもその文章が何について書かれているのか理解できるわけではない。

Ø リーディングにはコンテクストが重要である。

Ø 読解過程で読み手の既存知識を活性化させることが大切である。

Ø スキーマ(schema: 読み手が読解時に活用する背景情報)が読み手の読みを促進させる。

n 英語母語話者を対象とした実験

Ø Bransford & Johnson (1972)では文章を読む前にコンテクストを与えられたグループは与えられていないグループに比べて理解度・内容の記憶度がはるかに高いという結果が報告されている。

インタラクティブ・リーディング

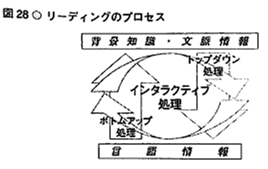

n 言語理解のプロセス

Ø 言語理解のプロセスにはボトムアップ処理とトップダウン処理が関係していると言われている。

|

Ø ボトムアップ処理とトップダウン処理の両方が効果的に行われる認知プロセスはインタラクティブ処理と呼ばれている。

n 相互補完モデルとリーディング指導のあり方

Ø 相互補完モデル(interactive- compensatory model)とはトップダウン処理とボトムアップ処理の関係の考え方である。

例)リーディングの場合、読み手が文法や構造解析が苦手だったり単語知識が足りなかったりする場合は背景知識をフル活用することで不足を補うことができる。反対に書かれている内容に疎い場合、語彙や文法知識をフル活用すれば内容知識の不足を補うことができる。

Ø ボトムアップ処理とトップダウン処理のどちらかに弱いところがあれば、強いほうの分野が補うことができる。

Ø コンテクスト情報を活用して生徒のスキーマを活性化させることで、推測・予測を働かせることができ、難しい文章も読みやすくなる。

Ø 特に学習の初期段階はトップダウン処理を活用するなかでボトムアップ処理の能力を鍛えていくべきである。

従来型リーディング指導の問題点

n 従来型は「木から森へ」の指導法

Ø 典型的な指導法は教科書を開けたら一番上の文から順に読んでいき、それに教師が新出語彙や文法の解説を挟んでいくというパターンである。

Ø 文部科学省「平成26年度 英語教育改善のための英語力調査事業報告」の結果

l 4技能すべてに課題がある。

l 英語嫌い

l 意見交換、スピーチ、ディスカッションといった活動が少ない

l 「書くこと」「話すこと」ではCEFRでみるとA1下位レベルにいる生徒が多く、課題が大きい

Ø 授業外で予習し授業中は予習の確認に時間を使ってしまう。予習することに対する動機づけがないこと、授業内での新鮮味が失われること、といった点で再考が必要である。

Ø テスト前の復習が暗記作業中心で、本当に英語の総合的能力が育つのか。

Ø 予習復習のどちらが重要かという問題については、結局はバランスの問題でありひいては学習の質の問題である。

Ø 日本語訳を授業内でする場合、教科書の文章を通して読む回数が少なくなる。

Ø 教師主導で正しい知識を伝授することに主眼を置いた場合、インプット・アウトプット・インタラクションといった要素は減少してしまう。

Ø 最初から細かい単語や文法構造をみていって、それを全体像につなげようとすると、認知的観点・情緒的観点からみて読み手にかかる負担は非常に大きくなる。

Ø 読解ストラテジー(文章を効率的・効果的に読むスキル)の指導が手薄になる。

「森から木へ」の英語指導法

n ラウンド制、CLIL、フォーカス・オン・フォームの融合

Ø 理想は全体像としての「森」を捉えたうえで「木」の重要性を把握し、「木」と「森」がどうつながっているかを見極める力を養成すること。

Ø 基本的な授業構成の枠組みはラウンド制指導をとる。ラウンド制指導とは様々なタスクを用いて多角的に教科書を学習することで言語能力の向上を目指す指導法である。

Ø 全体を眺めるにはCLIL、細部に注意を向けるときはフォーカス・オン・フォームの考え方を参考にするとよい。

Ø 授業の流れは「全体」→「細部」になるようにする。例えばリーディング指導であれば、全体→細部→全体・意味→形式→意味、インプット→インテイク→アウトプットを基本的な流れとして構成すると良い。

n プロセス・ライティングとプロセス・リーディングの考え方

Ø プロセス・ライティングとはブレイン・ストーミング→構成→下書き→推敲といった過程を指導方法に反映させたアプローチである。

Ø プロセス・リーディングも、様々な段階を踏んで読みを深めていくアプローチである。

n 「森から木へ」の授業の流れ

Ø 導入では生徒の関心を喚起させるオーラル・イントロダクションやオーラル・インタラクションで指導を始める。生徒の動機づけを大切にするのが「森から木へ」の指導法である。

Ø 文章を読む活動はまず話の概要を捉えるところから始める。要点を捉えていくスキミングや求める情報だけを探して読むスキャニング、準備段階で得たコンテクストから推測して読む推測読みなどが効果的である。

Ø 展開ではなるべく生徒主体でインタラクティブな授業になるよう心掛ける。例えば読解ストラテジーを養成するために未知語の意味をコンテクストから推測させたり、文法指導で既習文法と新出文法を対比させて違いを考えさせたりすることができる。

Ø 精読では意味のまとまりごとに英文を区切って読んでいくチャンク・リーディングを活用する。それにより、英語の語順を崩さずに文を理解し文法構造を把握することができる。必要に応じてパラグラフ・リーディングや概念マッピングを取り入れることも、大きなくくりで文章把握するには有効である。

Ø 文章の内容が理解できたら読後の活動を入れる。ディスカッションやロールプレイ、ディベート、プレゼンテーションを通して自分自身や世界について考える。("Think globally, act locally.”)

n 「森から木へ」の指導法の特徴を利点

Ø 授業内で読み、授業外で復習ができる。

Ø さまざまな角度からテキストに触れるため、何度も英文を読むことになる。

Ø 「読むことを学ぶ」とともに「学ぶために読む」姿勢を養う。このような考え方はCLILで言語学習と言語使用を相互補完・補強の関係と捉えることと一致している。

Ø 生徒主体、活動中心、インタラクティブな授業になっていく。

Ø 全体から細部へと移行する中で、全体にも細部にも注意を払って指導できる。授業の流れを工夫することで認知的・情緒的に生徒の負担を軽減して学習の効率化を図ることができる。

Ø 活動中心でインタラクティブな授業にすることで、授業内の生徒の英語使用場面を増やすことができる。

Ø 実際は「森から木へ、そして森へ」

まとめ

本章では、リーディング指導を中心に様々な角度から指導のあり方について考えてきた。全体から細部へ、そして再び全体を捉えた読後の活動へと移行する指導方法は、「読むことを学ぶ」ことと「学ぶために読む」ことが融合し言語学習と内容学習の相乗効果を狙う授業となる。