第5章 フォーカス・オン・フォームの活動:高校編

1.フォーカス・オン・フォームを取り入れる

生徒が形式・意味・機能のつながりを学ぶことを補佐するのが目的

中学:目標文法事項を、意味内容のあるコンテクストの中で使う

高校:より生徒の知的レベルに訴えかける言語、内容を追求

フォーカス・オン・フォームを取り入れるタイミング、方法、言語項目を考える

フォーカス・オン・フォームによる柔軟な発想と対応を可能にするためには、普段からできるだけ英語で、しかし正確で厳密な言語形態ばかりを追い求めないような授業を行うことが大切。

2.具体例の紹介

(1)フィードバック手法

コミュニケーションの中で適切なフィードバックを与えることは、生徒の形式・意味・機能の気づきを促す上で最も有効な方法の一つ

例1 生徒が以下のような誤りをしたら、どう対処するか?

T: What kind of music do you like?

S: I am like rock music.

T:

フォーカス・オン・フォームの指導での対応例

|

方法 |

具体例 |

長所 |

短所 |

工夫 |

|

リキャスト(recast) |

Oh, you like rock music. |

さりげなくて簡単 |

気付きづらい |

強調して言う |

|

繰り返し(repetition) |

You are like rock music? |

簡単 |

気付きづらい |

リキャストと組み合わせる |

|

導き出し(elicitation) |

You… |

自発的に訂正してもらう |

発話を促しづらい |

促す仕草をつける |

|

明確化要求(clarification request) |

Could you say it again? |

導き出しが上手くいかなかったときに |

||

|

意味交渉(negotiation of meaning) |

You mean you are like music, or you like music? Which are

you talking about? |

導き出しが上手くいかなかったときに |

||

|

メタ言語を使った合図(metalinguistic clues) |

Pay attention to the verb usage. You are using two verbs. |

記憶に新しい項目の場合有効 |

意味内容からそれてしまう |

自己訂正の後、意味内容に引き戻して会話をつなげる |

|

インタラクション強化(interaction enhancement) |

I beg you pardon? S: …. You mean, you like rock music? |

|

|

|

例2 生徒主導型のフィードバック手法

つっこみ音読:ペアで音読をし合い、不明瞭なところは明確化要求をしてはっきり発音することを要求させる など

(2)テキストの書き換えタスク

教科書の文章を活かし、基本構造を利用しながら、主題を変えさせ、全体として意味が通るように適宜書き換えを行う

→内容に応じて言語表現を調節するため、意味と形式の密接な結びつきを実感しながら行える創作活動となる

→基本的な文構造を利用しての書き換えであるため、一から新たな文章を作るよりも難易度が低い

(3)アウトプットの特性を生かしたタスク

アウトプットの気づき促進機能(noticing function of output)を生かしたタスク

インプットで理解できたことをアウトプットしようとするとうまく言えないことがある。そこで再度インプットに触れると、あまり注意を払っていなかった言葉の使い方に気付くことがある。

強制アウトプット(pushed output)により自らの発話能力とその限界の両方を意識するようになり、後のインプットへの注目度が上がる

言い換えなどを使い、自分の言語能力でどうにかしてアウトプットしようとする

こと

生徒自身の気付きを促進→自己主導型フォーカス・オン・フォーム

インプット→アウトプット→インプットまたはアウトプット→インプットの流れで

例3 リスニング・スピーキングでの再生タスク

1.文章全体を聴く…インプット

2.もう一度聞き、キーワードをメモ

3.メモをもとにペアで文章を再生…アウトプット

4.もう一度聴く…インプット

5.再生する

→以下繰り返し

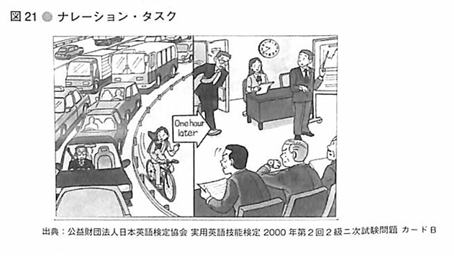

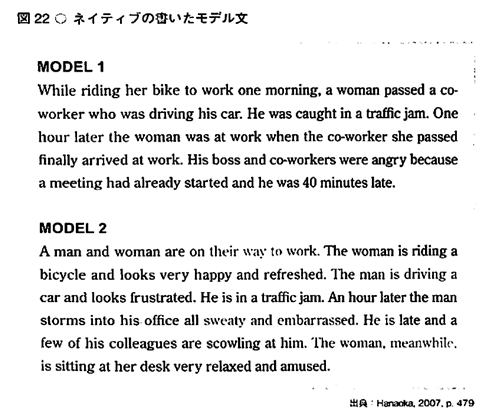

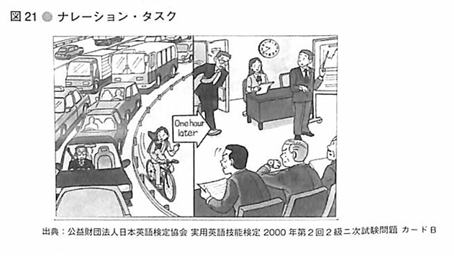

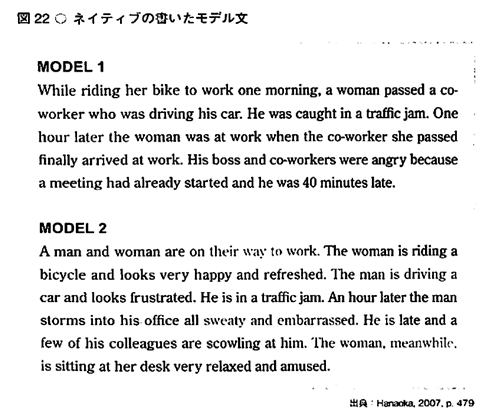

例4 ライティングのタスク

1.絵を見て、ストーリーを書く…アウトプット

2.英語の母語話者が書いた文章を読み、良いと思う表現に下線を引く…インプット

3.改めて自分で書く…アウトプット

→以下、繰り返し

(4)日本語を有効活用した活動

例5 ロールプレイで行う即興同時通訳

1.①日本人役(日本語のみ)

②外国人役(英語のみ)

③通訳役 を決める

2.シナリオを示す

3.準備時間を設ける(5分間)

4.ロールプレイ(5分間)

5.言いたくても言えなかった表現を全体で共有、教師が助言

6.全役まわるように繰り返す

7.代表グループにやりとりを発表してもらう

完璧な英語表現を教えようと気張る必要は無く、言いたいことを形にすることがポイント=コミュニケーション方略の訓練

(5)その他

ディベート、ディスカッション、プレゼンテーションなど

→内容に焦点があてられるので、生徒の注意が自然と意味や機能に注がれる

必ずしも大げさにする必要はなく、日常的なテーマで少人数で即興ディベートをしたり、ペアで話したことを全体に発表してもらったりするなど、気軽に授業に取り入れるほうが効果的

普段から英語活動を意識した授業を行うことで、生徒の質問、教師の問いかけが引き出され、フォーカス・オン・フォームのチャンスが次々と生まれるようになる