『フォーカス・オン・フォームとCLILの英語授業』第1章

言語習得の3要素

言語形式(form)

文法規則、語彙、イディオム、発音、形態など、「どのように」言葉を使うかについて

意味内容(meaning)

話題となるトピック、テーマ、メッセージなど、「何を」表すのかについて

言語機能(function)

コンテクスト、状況、タスク、使用目的など、「いつ」「どこで」「何のために」言葉を使うかについて

これらのなかのひとつでも欠けると、言語習得はうまくいかずコミュニケーション能力の育成は事実上不可能になると考えられている。

生きた英語と死んだ英語

例:This is an apple.

言語形式:主語がThisと単数形なので、動詞も単数形態のisである。目的語のappleは可算名詞で、appleの初めの音は/ᴂ/なので不定冠詞anが必要である。

意味内容:ここに置いてある、もしくは私が持って見せているひとつの物は、りんごという名前の物です。

これだけでは実生活とのつながりが見えず、「死んだ英語」と言える。

言語機能:何かを紹介する場面で使われる表現

コンテクスト、意味内容は「死んだ英語」を「生きた英語」に変えてくれる。

3要素の結びつきを学ぶ必要性

This is

~.という文法形態は実際には人を紹介するときによく使われる。

日本人が英語で他者を紹介するときにはHe/ She is~.を使うことが多い。しかし実際には紹介したい人がそばにいるのにHe/ She is~.を使うのはおかしい。→生きたコンテクストのなかでThis is~.を学んでいないために必要な場面で想起できない。

よって、言語形式は生きたコンテクストのなかで使わなければ本当に身につけることはできない。

このように言語形式・意味内容・言語機能の結びつきを同時に学ぶこと(form-meaning-function connection)が言語習得であり、その結果コミュニケーション能力(communicative proficiency)が育っていく。

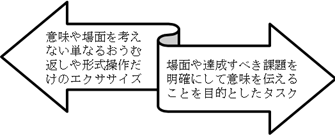

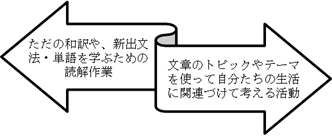

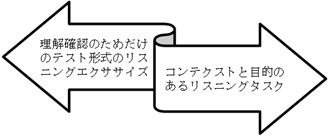

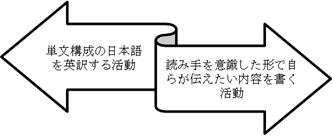

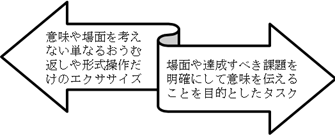

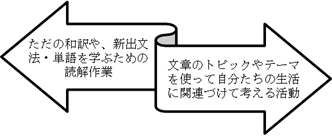

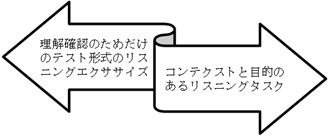

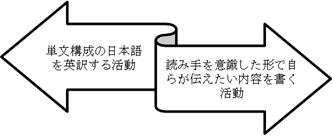

授業実践のなかでの3要素

英語科の授業のなかで言語形式・意味内容・言語機能の結びつきをどこまで考えて指導しているだろうか?

|

スピーキング |

|

リーディング |

|

|

|

|

|

リスニング |

|

ライティング |

|

|

|

|

3要素の関係性と具体例:コンテクストの重要性

l Do you have any money? の解釈

言語形式:一般動詞を使った現在形の疑問文。

言語機能による意味内容の違い――それぞれの場合、どのように返答しますか?

場面1 あなたは夜道をひとりで歩いています。そのとき暗闇から不審者が近づいてきて、あなたに尋ねました。

Man: Do you have any money? ― You:

場面2 あなたは友達と遊びに行くところです。家を出発する直前に母親があなたに尋ねました。

Mother: Do you have any money? ― You:

場面3 あなたは財布を盗まれ、警察で盗難届を書いています。書き終わって帰ろうとすると警官が尋ねました。

Police officer: Do you have any money? ― You:

質問文は同じでも、状況によって答えは大きく変わってくる。言語機能(コンテクスト)抜きで文の意味を理解しYes, I do.と答えてしまっては、単なるおうむ返しや形式操作のみの指導になってしまう。

l Where do you want to go? の言い方

言語形式:一般動詞の現在形を使ったwh-疑問文。

言語機能による意味内容の違いとそれに伴う言い方や抑揚の変化

場面1 あなたは道で迷ってしまった子どもに話しかけようとして、こう尋ねました。

場面2 あなたは恋人とデートをしています。恋人はもうすぐ誕生日なので、誕生日にどこへ行きたいかあなたは尋ねました。

場面3 あなたは友達に行きたい場所を何度も尋ねています。そのたびに友達は

“I don’t know. How about you?” と返してきます。あなたはどうしても友達の行きたい場所を知りたくて、イライラして尋ねました。

言語機能(コンテクスト)を考えることで、抑揚や強調する部分、発話速度が変わっていく。コミュニケーションでは流暢にスラスラと話すだけではなく、状況に応じた話し方が求められる。

l 関係代名詞の解釈

含まれる意味内容の解釈の違い

American: Who is that woman you were just

talking with?

Japanese: She is the woman who I live with.

American: Oh, come on. You don’t have to

hide it from me.

日本人の返答は文法的には正しい答え方である。しかし他の表現でシンプルに答えられる質問に関係代名詞を使って複雑な文で返答しているため、何らかの別な意味が含まれるのではないかと疑われてしまっている。ここでは文法ばかりを気にして意味内容や言語機能をふまえたコミュニケーションが行われていない。よって形式だけを単独で学んでもそれを使う能力には結びつかない。

関係代名詞を使う適切な場面とは

場面1 (買い物をしているときに)I don’t know how to say it is English, but I am looking for

something that rings in the morning to wake me up.

場面2 (女の人が誰か分からないときに)Do you know the woman who Tom is talking with?

場面3 (秘書を雇いたいときに)I am looking for a secretary who can use a computer well.

これらの例文で共通しているのは、詳しい説明や条件を付けくわえることによって名詞句の意味を特定しようとしているところである。よって関係代名詞は単に文と文をつなげるための文法規則ではない。

l 受動態の解釈と使い方

解釈の違いと場面による主語の選択

能動態 I love you.

能動態 I love you.

受動態 You

are loved by me.

⇔使う場面(コンテクスト)の違いによって’You are loved by me’の意味内容に違いが生じる。

Given-new原則

I had a piece of a delicious cake for

dessert. … A. A new pastry chef made it.

B.

It was made by a new pastry chef.

受動態とは単に能動態の変更形ではなく、コンテクストのなかで必要があって選択される文法である。よって状況のなかで話の焦点が何であるかを判断し、主語を選択できなければ受動態を適切に使えるようにはならない。

l It should have been me.の解釈

A. 私が結婚するはずだったのに!

B. 俺の1億円をかえせ!

C. 僕が怪我をすればよかったんだ。

場面1 あなたが車を貸した友達が、その車のせいで事故にあったとき。

場面2 あなたをふった元恋人が、別な人と結婚したとき。

場面3 あなたがはずれだと思って捨てた宝くじを別な誰かが偶然拾い、それが実は大当たりの券だったとき。

It should have been me.には「結婚」「1億円」「怪我」という言葉は入っていない。しかし生徒がこれらのような場面を想定して和訳した場合、その訳を誤りとすることができるだろうか?

コンテクストが分からなければ、的確な訳は分かりえない。

映画字幕や小説などの翻訳では場面や感情などを考慮したうえで一番しっくりくる訳を考えるため、豊かな知識と想像力が要求される仕事である。授業で和訳を行うときにぜひとも参考にしたい。

コンテクストを意識させる授業活動

従来型の指導のなかでコミュニケーション能力を発展させるためにどのような工夫ができるのか。

TASK1~3 形式指導で文法的な操作を教えた後に、コンテクストと意味を意識させる活動を入れる。

TASK 1使用場面を考えて、その文が自然な形で使われるダイアログを作りましょう。【関係代名詞】

When do you think you would use the

following sentence? Make a dialog so that the sentence is used naturally in

context.

“I have a friend who lives in Tokyo.”

TASK 2使用場面を考えて、その文が自然な形で使われるダイアログを作りましょう。【比較級】

When do you think you would use the

following sentence? Make a dialog so that the sentence is used naturally in

context.

“Who is taller, Ken or John?”

TASK 3使用場面を考えて、その文が自然な形で使われるダイアログを作りましょう。【現在完了形】

When do you think you would use the

following sentence? Make a dialog so that the sentence is used naturally in

context.

“”Have you been to Disneyland?””

TASK4~6 否定疑問文や付加疑問文を教えるときに、話者の先入観の違いが文法選択から抑揚に至るまで影響を与えていることを意識させる活動をする。

TASK 4

When would you use the following sentences?

What are the differences in usage?

A)

Do you smoke?

B)

Don’t you smoke?

TASK 5

Which expression fits the following dialog

better?

A)

Do you smoke?

B)

Don’t you smoke?

Dialog 1: You are planning a travel to

Cuba, where cigars are famous souvenirs.

A: I am going to Cuba for sightseeing!

Maybe I can get you a pack of nice cigars for a souvenir.

B: Really, but then I’d have to give it to

somebody else.

A: Why?

B: I used to, but I quit years ago.

Dialog 2: You have found a nice restaurant

to go for lunch, but there is only a smoking section available right now.

A: It seems they have only a smoking

section available in that restaurant at the moment.

B: No, I don’t. But I don’t mind.

A: OK, let’s eat there then.

TASK 6

あなたは買い物中に高そうなティーカップを見つけました。もっと近くで見ようと手に取ったとき、そのカップのふちが欠けていることに気がつきました。すると後ろから突然店員が声をかけてきました。どの言葉が一番ドキッとしますか?

A)

Are you going to buy it?

B)

Aren’t you going to buy it?

C)

You are going to buy it, aren’t

you? ↑

D)

You are going to buy it, aren’t

you? ↓

まとめ 言語習得とコミュニケーション能力の発達には言語形式・意味内容・言語機能の3要素の結びつきを意識することが大切である。従来型の文法指導も訳読作業も音読指導も、言語機能と意味内容に注目していかなければ本当に有効な言葉の指導にはならない。よって授業でコンテクストと意味を意識させる活動をするべきである。そのためにも教師自身が英文の意味とコンテクストに対してもっと敏感になる必要がある。日頃から生きた英語に触れること、教科書の例文に息(意味)を吹き込むことといった努力が、生徒のコミュニケーション能力を育むことにつながる。