テストの全体像が見えやすくなり、指導に生かしやすいテストにつながる例

テストの全体像が見えやすくなり、指導に生かしやすいテストにつながる例1. はじめに

・平成20(2008)年度版中学校学習指導要領 外国語科における教科目標

「外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、

聞くこと、話すこと、読むこと、書くことなどのコミュニケーション力の基礎を養う」

・平成21(2009)年度版高校学習指導要領 外国語科における教科目標

「外国語を通じて、言語や文化に対する情報を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、

情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりするコミュニケーション能力を養う」

⇒中学では「聞くこと」、高校では「理解したり」の部分にリスニングは関連

⇒中高ともに外国語教育の中にリスニングが位置付けられ、指導・評価が必要

◎本章では、教育現場におけるリスニングの評価について、以下について述べる。

[1] リスニングテストの作成手順および注意事項

[2] 中間・期末テストおよび実力・模擬テストを例に、実際のリスニングテスト作成

2. リスニングテストの作成手順および注意事項

2.1 テストの使用目的を決める

何の目的でテストを実施するか決める必要がある。

[例1] 中間・期末テスト

┗ある特定の該当学期の授業での既習事項が身についたかを確認する

[例2] 実力テスト・模擬テスト・大学入試センター試験等

┗より幅広い事項の習得を確認する

◎テストの使用目的によって、使用するテスト・タスクが異なる恐れがある

⇒テストの使用目的は熟考する必要がある

2.2 測りたいリスニング力を定義する

リスニング力(listening ability)を定義する方法を、Buck(2001)の中から2つ紹介。

[方法1] リスニング力を理論的に、テストのタスクと関連させながら定義する

・理論的なリスニング力:英語力と方略的能力からなる。

英語力(English ability)

①文法に関する知識 ③語用論に関する知識

②談話に関する知識 ④社会言語的な知識

方略的能力(strategic competence)

①認知的な方略

(理解の過程、短期・長期記憶に情報を貯蔵し記憶する過程、記憶から取り出す過程)

②メタ認知的な方略

(状況把握、自己の理解度をモニター、自己の理解度を評価・再検証)

⇒特に教育現場に関連するのは英語力!

・英語力をテストのタスクと関連させるには、生徒にとってリスニングが必要になる

具体的な場面で、どのようなリスニング力が求められるかを考える必要がある。

[例1] 友人同士の会話 → 話し言葉で使う単語を理解する必要あり

[例2] 駅構内の放送 → よりフォーマルな単語を使った内容を理解する必要あり

⇒各タスクで求められるリスニング力は異なる

⇒どのようなタスクでどのようなリスニング力が必要になるかを慎重に検討する必要がある

・英語力を構成する4つの知識をタスクと組み合わせることで、リスニング力を明確に

定義できる。(p.74 表1参照)

[方法2] 標準的なリスニング構成概念を使う

標準的なリスニング構成概念(default listening construct):

(1) 実際に起こりうる数多くの話し言葉を自動的に即時に処理する能力

(2) テキスト中に明確に述べられている言語情報を理解する能力

(3) テキスト中に明確に含意される推論を理解する能力

Buck(2001)の2つの方法に加え、筆者は「観点別評価と授業内容を関連させリスニング力を

定義すること」を第3の方法として提示している。

⇒では、リスニング力を決めるには、どの方法を使うべきか?

[方法1] 理論的背景が強く、理論的には好ましい

[方法2] 即時性、明示的・暗示的な情報理解と焦点化されており、わかりやすい

しかし、日本の教育現場であれば、第3の方法が最も関連し、中高で取り組むべき。

第1~3の方法を併用して、より明確にリスニング力を定義することも可能。

◎いずれの方法を使うにせよ、テストしたいリスニング力を明確にすることは重要

テストの全体像が見えやすくなり、指導に生かしやすいテストにつながる例

テストの全体像が見えやすくなり、指導に生かしやすいテストにつながる例

⇒テスト細目(test specification)

:測りたい能力を書き出し、それを測るのに何問出題するかなどを後述する

2.3 テキストを探す

Hughes(2003)およびBuck(2001)に基づく5段階

(1) テキストの種類や形式を検討する

(2) テキストの長さを検討する

(3) 音声の速さを検討する

(4) 話し方が標準的か非標準的なテキストのどちらを使うかを検討する

(5) 音声言語の特徴がどの程度含まれるかを検討する

┗音の同化、脱落、いいよどみ、強調、繰り返し、言い換え

2.4 タスクを作る

タスクを作る際、以下3つの検討事項がある。

[1] タスクを課すことで生徒のどのようなリスニング力を測定するか

<注意事項4点>

(1) 正答するためには音声テキストを理解する必要があるタスクを作ること

(2) 測定したいリスニング力にできるだけ適切なタスク形式を用いること

(3) 測定したいリスニング力とは無関係の要因を最小化するタスクにすること

(4) 正答するために理解が必要な情報を検討すること

[2] 内容理解の設問

(1) 概要を問う設問・詳細を問う設問をどのように設定するか

(2) 音声テキストを聞く前に、生徒に設問を提示するか否か

(3) 聞きながらメモを取ることを許容するか否か

(4) 設問を紙上もしくは音声で提示するか

(5) タスク形式をどうするか

┗短答、多肢選択、true/false、マッチング、要約、要約穴埋め、ディクテーション

・リスニング力測定が目的のため、質問文や選択肢は短く明確で、過度にリーディング力を

求めることがないように注意すべき。

・リーディング力も同時に測定したい場合は、長めの要約を用いた要約穴埋め式を使う。

◎正答は明確であるべき

◎選択ではなく回答を産出させる形式の場合、以下について考える必要がある:

・日本語と英語のどちらで回答させるか

・英語の場合、スペルミスや類義語はどの程度まで許容するか

・中間点を与えるか

[3] テキストとタスクの難易度調整

・スピードが遅いほど、普段聞きなれている発音であるほど、テキストは理解しやすくなる。

・2度聞かせることで易しくなる。

・多肢選択式において、正答の選択肢とテキスト内の語句の重なりが多いほど易しくなる。

<その他の重要事項>

・テスト作成後に、自分で設問を解いたり、同僚の先生に解いてもらったりすること

・特に、答えが1つに限定されるか、テストを聞かずとも選択肢のみから判断して正答に

いたることはないか等を検討すること

3. リスニングテスト作成の例

3.1 中間・期末テスト

・目的:ある特定の該当学期の授業での既習事項が身についたかを確認すること

⇒リスニングにおいても同じ

・ある時期の単元目標が「簡単な会話を正しく聞き取ることができる」であった場合、

そのような力をリスニング力と定義する。(2.2節の第3の方法)

⇒もう少し詳細に定義したい場合、リスニング力をタスクと関連させて定義できる。

(2.2節の第1の方法)

〇ここで本文では、文法・談話・語用論に関する知識を、挨拶の聞き取りと買い物の聞き取りの

タスクを用いて測定しようとしている例について記述している。

①測りたいリスニング力を定義する(2.2節)

┗文法・談話・語用論の各知識がどのタスク場面にかかわるかを話し合い、

表2(p.80)のように定義。

②テキストを探す(2.3節)

┗最も手短なもの:教科書付属の音声CD

③テキストと見比べながらタスクを作る(2.4節)

┗教科書内のタスクをそのまま使うのか、部分修正するか、新たに作成するのかを検討する。

※そのまま使う場合、テキストを理解して初めて正答できるように工夫する必要がある。

④難易度を検討し、適宜修正する(2.4節の[3])

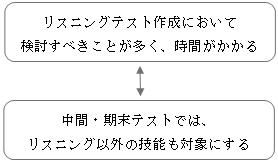

|

|||||

|

|||||

⑤テストをする

⑥正答率の低い設問内容を分析する

⇒授業での既習事項が未習得である部分がわかる

⇒その後の授業でも、その誤答内容を意図的に取り込み、定着を目指す

3.2 実力・模擬テスト

・目的:より幅広い事項の習得を確認すること

⇒出題範囲は広く、対象とするリスニング力も幅広いことが多い

⇒より多く多様なテキストおよびタスクを作成する必要がある

(※タスクの作成については、基本的に中間・期末テストと同様な点に注意)

・特に大規模に実施され、生徒に大きな影響を与えるテスト

⇒テスト細目を作ることが望ましい

⇒テスト間でどの程度同じリスニング力を測定しているか等を検討できる

4. おわりに

実際、テストの作成において、作成手順通りに進むことは少なく、テキストや設問を何度も修正することになると考えられる。しかし、本章で述べた作成手順や注意事項は、更なるリスニング力育成につなげるための重要な過程であるとし、より多くの教育現場で実施されることを期待している。

<考察・疑問>

・リスニングに関わる方略的能力には、わかっているものだけで、どのようなものがあるのか。

・私の経験上、実力テスト/模擬テスト/センター試験等にはリスニング問題が必ずといっていいほど出題されるが、中間テスト/期末テストにリスニング問題が出題されたことはほとんどない。現状、中間テストや期末テストでどのようなリスニング問題が実施されているのか気になった。

<みんなから出た意見>

・テストテイキングには方略的能力が関わってくる。

・定期テストでのリスニングに関して、テスト開始から30分後等にリスニングが流れ出すのはなぜ?

┗全学年一斉にテストをしているため、学年ごとに放送で流す時間をずらしているのではないか?

・中間テスト/期末テストにおいてリスニングがあった時は、教科書や副教材のCDを聞いて空欄を埋め

るタイプが多かった。

┗教科書を覚えている人は、音声を聞く前に空欄を埋め、音声を聞いて確認するというタスクにな

ってしまっていた。

⇒聞き取る力ははかれない。達成度をはかっていることになる。

⇒リスニング力は、初見でしかはかれない。

・リスニングテストにおいて、話者の違いがすごく気になる。

┗日本人はアメリカ英語に触れる機会が多いが、実際イギリス英語の方が日本人向きだと感じる。

┗アメリカ英語とイギリス英語が混ざって出題されると、気になってしまう。

┗また、その違いを聞き取れない人もいると思う。

┗話し方やアクセントの違いによって、点数にどのような影響が及ぶか気になった。

⇒標準英語だけ聴き取れるのでは、実力があるとは言えない。

多様な話者の英語が聴き取れるようになるためには、やはり経験が大きい。

⇒聴き取りにおいては多様な発話が聴き取れると良いが、自分が発音する時は1つのゴールをもっ

て発音するよう心がけるべき。発音までごちゃごちゃにしてはいけない。

・リスニングテストは必ずCDを流して行うが、先生が読む形式ではいけないのだろうか。

・高校にて、毎回授業開始15分でリスニングを行っていた。問題集のCDが使用され、問題のみ配られ

ているため、内容は初見のものである。解答用紙に記載されている設問はすべて英語で、選択式ではな

く、単語レベルの解答が求められた。

・音声言語の特徴に関して、男性と女性の声でどちらの方が聴き取りやすいかが人によって違うことは

興味深い。何が原因なのか。また、放送でノイズがのりやすい声もある。女性アナウンサーは低く話し

た方が聴き取りやすい感じはある。人が心地よく聴き取れる音の高低幅があると考えられる。