The cognitive processing of candidates

during reading tests:

Evidence from eye-tracking

(訳) 読解テストにおける受験生の認知プロセス―アイ・トラッキングの観点から

Stephen Bax : University of Bedfordshire,

UK

Language Testing (2013) 30, 441-465

この論文はIELTS(International

English Language Test System)の読解問題において、受験生がどのような認知プロセスを経ているのかを調査したものである。

・Glaser (1991) やField (2012) ではIELTSや同様なテストにおいて、前述の認知プロセスがあることで認知における妥当性を潜在的に促進していることがわかっている。

・アイ・トラッキング技術はリーディングだけでなく様々な分野において広く活用されるようになってきた。しかし言語テストにおける典型的なリーディングの形を探求しているものは珍しい。

【読解テストにおける認知の妥当性】

・様々な研究がなされている中で、現在当該の分野では言語テストの場面としては、テストと非テストの環境下における「精神的プロセスの違い」やField (2012)が論じた「プロセスの類似性」「包括性」「測定値」をもって妥当性を判断すると定義されている。

・この論文における提言の一つとして、アイ・トラッキングの潜在的貢献性が広まることで読解テストにおける認知の妥当性を評価できるということが挙げられる。

【読解のテストにおける認知プロセスのモデリング】

|

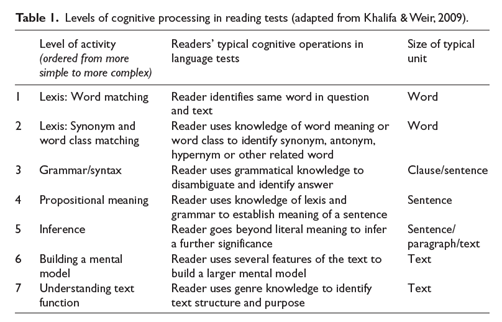

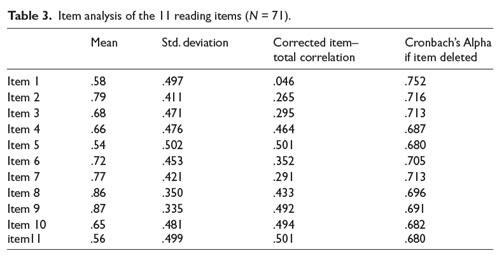

Khalifa and

Weir (2009) が定義したリーディングテストにおける読解プロセスを階層化したのが以下の表である。

筆者は言語テストにおいては高レベルな学術読解テストにおける認知の妥当さを認知プロセスの上位レベルから下位レベルすべての階級でテストすることを薦めている。

Weir et al. (2009) の研究においては、上記の基準を用いてIELTSにおいて学術的リーディングの構成にて基礎を築き、認知プロセスを調査した。

【メタ認知ストラテジー】

そのほかのリーディングにおける研究分野としては、読み手の背景知識の活用によって定義される認知プロセスである。背景知識の活用を抑制した統制群は独自の活動を行っていることが先行研究において明らかになっている。

【研究課題】

1.

画面上の読解テスト(IELTS)を受験する人の読解認知過程に光を当てるために、アイ・トラッキングの技術はどんな拡張を行い、どんな効果を見出しているのか。

2.

テスト上位群と下位群の間ではアイ・トラッキングにどのような特徴はあるのか。

3.

眼球運動や刺激した遡及的なインタビューのデータから、テスト上位群と下位群の間では画面上のテストにおける認知プロセスとメタ認知プロセスにはどのような違いがあるのか

【手法】

*事前調査

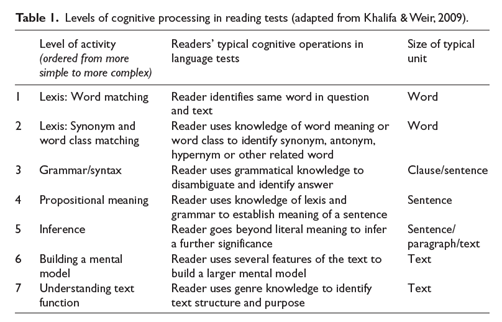

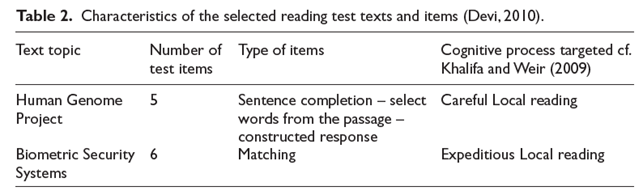

マレーシアの大学生71名に実験を行った。なお、第1言語はタミル語や中国語など英語以外の言語である。全員にIELTS中の2つのパッセージを用いたテストを受験してもらった。設問数は11問。目的としては認知操作を行うことである。

*ステージ1

眼球停滞を測定する機械を受験生に装着する

*ステージ2

概要説明の短いビデオを視聴する。内容としては目的やフローの説明など。

*ステージ3

読解問題に取り組んでもらう。11個の設問を30分で解いてもらう。続いて異なるテキストを準備しそれについての内容理解も図る。

*ステージ4

実験群の20名には内容再生課題に取り組んでもらった。

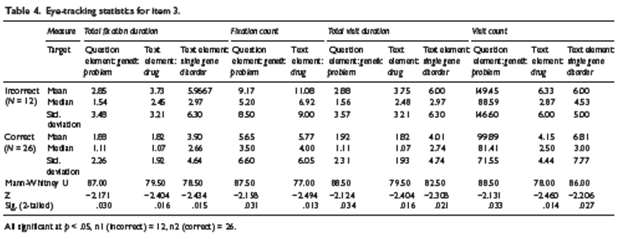

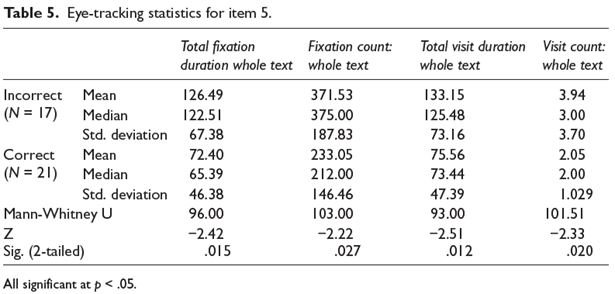

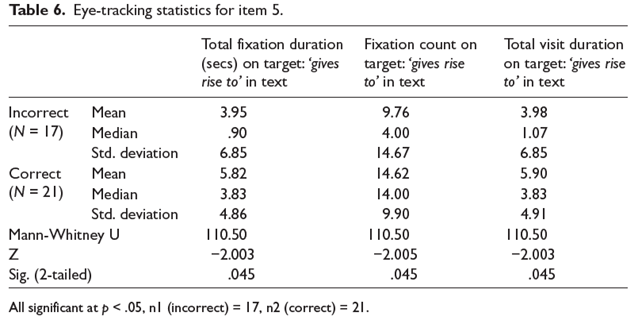

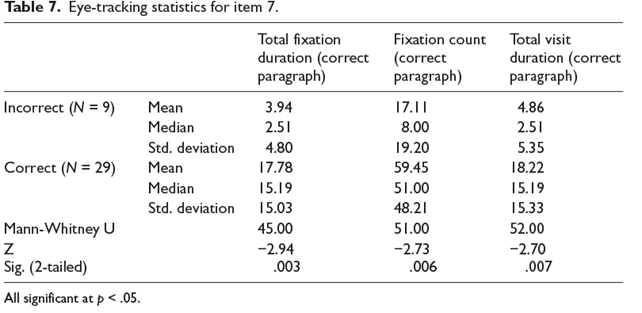

【結果と分析】

【総括】

今回の研究ではアイ・トラッキング技術を用いることで、受験者がテストを完遂するために使うメンタルプロセスの不明点を見つけ出すことができた。

用いたツールなどの可能性を見出すことにもつながったが、一方で実験デザインにおける限界点も見つかった。

【ディスカッションポイント】

・アイ・トラッキングに注目した論文や文献を読んだことがあるか?

・日本語で言う「起承転結」などの文章構成によってアイ・トラッキングの変化が起きやすいのか?=文章構成により認知プロセスの変化は起こるのか?