名辞論理とヴェン図

――ジョン・ヴェンの場合――

橋本康二

一 はじめに

アリストテレス論理学ないし名辞論理学の四種類の命題と、それから構成される三段論法を子供に対して説明するために、一八世紀の中頃、スイス生まれの数学者のレオンハルト・オイラー(一七〇七―一七八三)が用いたのが、「オイラー円」とも呼ばれることはあるが、今日一般に「ヴェン図」という名称で知られるようになった図形である。しかし、そのおよそ百年後、一九世紀の終わり頃に、ヴェン図は生まれ変わることになった。ヴェン図に新しい命を吹き込んだのが、イギリスの論理学者ジョン・ヴェン(一八三四―一九二三)である(1)。「ヴェン図」という名称は彼に由来するものである。オイラーのヴェン図とジョン・ヴェンのヴェン図が違うということは広く認められているが、具体的にどう違うのかはあまり明瞭には認識されていないように思われる。我々は先行する論文で、オイラーが発案したヴェン図の意味を明らかにすることを試みた(2)。それを受け継いだこの論文では、ジョン・ヴェンが改良したタイプのヴェン図の意味を明らかにすることを試みたい。

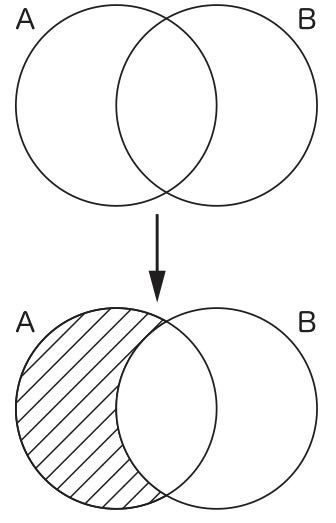

ジョン・ヴェンは自身の考案した図形について様々な説明を行っているが、この論文では、そうしたジョン・ヴェンの発言は一切度外視し、ジョン・ヴェンに由来するものとして現在一般に流通しているヴェン図(3)だけを見て、それをどう理解できるのかを考察する(4)。第二節で、問題の所在を明確にしたあと、第三節では、ヴェン図は、オイラーのヴェン図と同じく、存在するものを描いた図形ではないか、という可能性を検討し、これを却下する。第四節では、ヴェン図は可能的な存在者を描いた図形であるという解釈を検討し、やはりこれは認められないと論じる。第五節では、ヴェン図は性質を線で囲まれた空間として描いた図形であるという見方を提示し、これを擁護する。以上の議論を導く指針は、可能な限りヴェン図を外界を写し出している単純な絵画として捉える、というものである。

二 ヴェン図と絵画

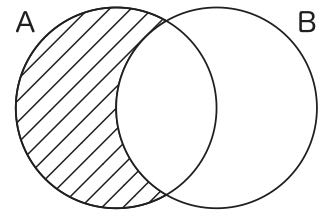

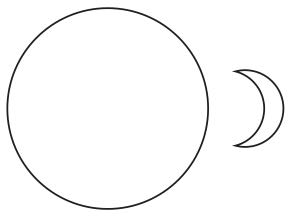

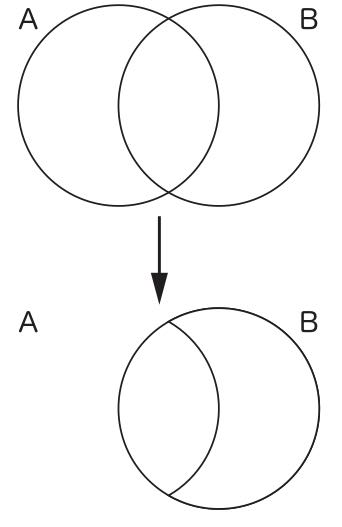

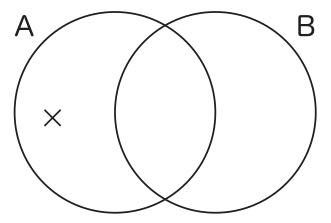

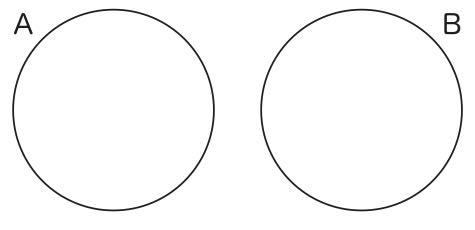

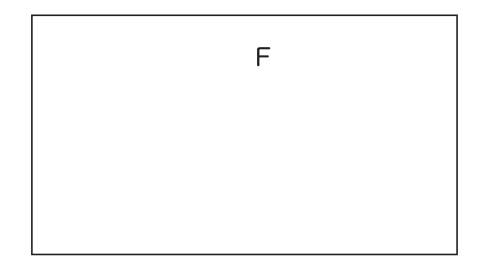

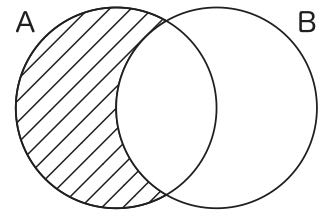

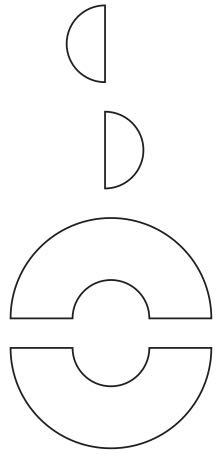

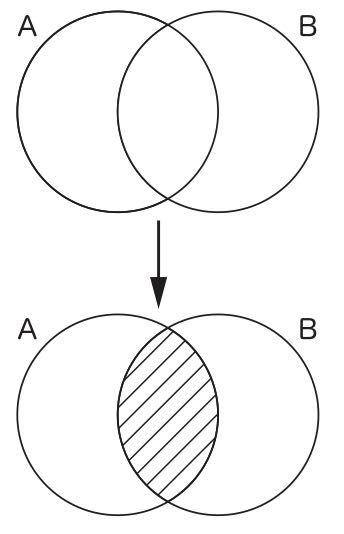

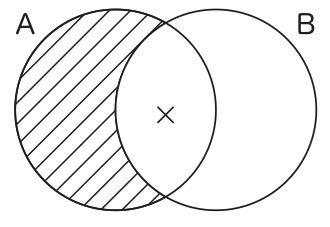

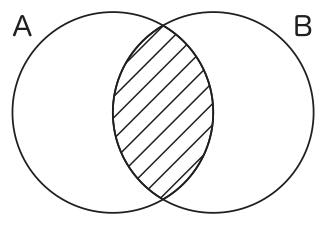

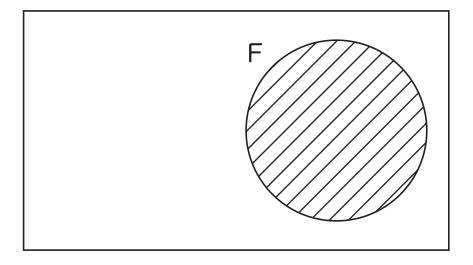

名辞論理学の全称肯定命題(A命題)、すなわち、「すべてのAはBである」というタイプの命題を表現するヴェン図は図1である。

図1

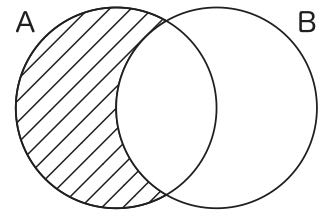

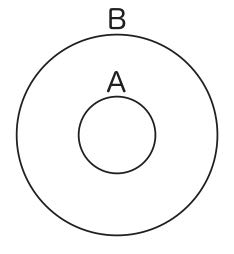

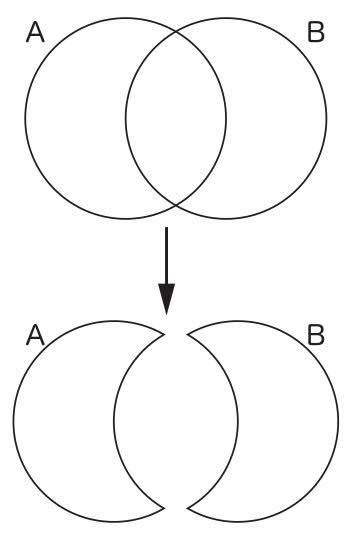

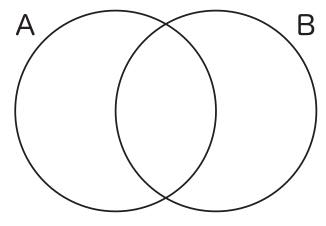

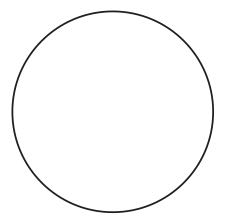

同じA命題をオイラーのヴェン図で描くと、図2になる。

図2

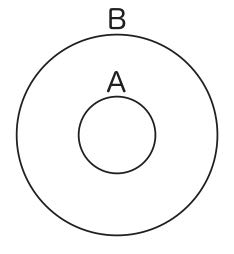

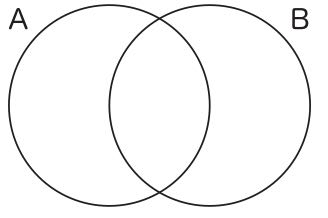

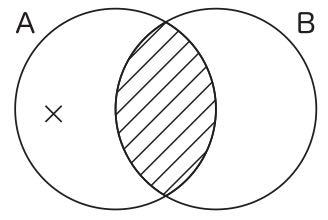

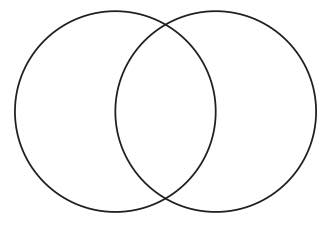

両者の違いは歴然としている。しかし、特称肯定命題(I命題)、すなわち、「あるAはBである」というタイプの命題をオイラーのヴェン図で描くと図3になり、これは図1とほぼ同じ図形である。

図3

唯一の違いは、図1では左の三日月の部分に影がついている点である。この影がヴェン図とオイラーのヴェン図の外見上の差異を生じさせている。では、この影は何を意味しているのだろうか。それが、この節における最初の中心的な関心事である。

しかし、何を意味しているのかと考えるとき、何を基準にして考えていけば良いのだろうか。ここでは、ジョン・ヴェンが何を意味しようと意図していたのかは取り敢えず度外視し、ヴェン図そのものだけを眺めて考察しようというのだから、この問題は切実である。我々は、この問題に対して、ヴェン図は基本的に外界を描写した絵画である、という立場からアプローチしたい。名辞論理学におけるヴェン図は、名辞論理を誰にでもわかるように説明しようという目的のために使われているのだから、複雑な構文論と意味論を持った難解な記号であるはずがない。それは名辞論理の内容をわかりやすく図解したものであろう。しかし、どのような仕方で図解になっているのかは、ヴェン図の使用者達によって必ずしも明瞭に意識されているわけではないので、ここではそれをはっきりと言語によって説明しようというのが、我々の狙いである。したがって、絵画であることという基準によって、ヴェン図は何を意味していると考えるべきなのかを検討していきたい。しかし、なにをもって絵画と考えるのかということもまた簡単な問題ではない。いや、むしろ、簡単すぎると言うべきかもしれない。実際、ウィトゲンシュタインは、我々の日常言語の文でさえ絵画にほかならないと考えている。例えば、次の文を見てみよう。

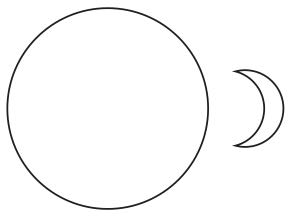

ウィトゲンシュタインによれば、これは、インクのシミである「地球」と「月」が紙上でしかるべき位置関係に立つことによって、地球は月よりも大きいという事実を語っている、一種の絵画にほかならないのである(5)。そうすると、ヴェン図が何かを語っている限り、それは自動的に絵画であることになってしまう。したがって、絵画であるためには図1の影は何を意味していなければならないか、などという問題は生じようがないであろう。何を意味していても、全体が絵画であることは最初から分かっているからである。しかし、ウィトゲンシュタインの主張を認めたとしても、言語の文と、いわゆる普通の単純な絵画との間には、はっきりとした違いがある。図5を見てもらいたい。

図5

これは、大きな丸と小さな三日月を紙上に並置することで、地球は月よりも大きいという事実を語っている絵画である。文(4)が絵画であるという主張を受け入れがたい人は多いであろうが、図5が絵画であることを否定する人は、それより遥かに少ないであろう。この節でヴェン図を絵画として理解したいというときに念頭に置いているのは、図5のレベルの単純な絵画である。

オイラーのヴェン図は単純に絵画として理解できる(6)。次のような例を考えてみよう。四個のものが存在し、それぞれを別々に絵に描くと図6のようになったとしよう。

図6

性質Bを持つものはこの四個だけであり、性質Aを持つのは上の二個だけだとする。ここで、性質Aを持つものを一つに集め、さらに、性質Bを持つものも一つに集めた状態を描くと、図7になる。

図7

そして、性質Aを持つものどうしの間の線と性質Bを持つものどうしの間の線を消し、性質Aを持つものを集めたところに文字「A」を置き、性質Bを持つものを集めたところに文字「B」を置くと、図2になる。これが、すべてのAはBであるという事実を描いた絵画として理解された、オイラーのヴェン図である。これは図6の四個の図形をきれいにぴったりあうように並べているが、どう並べたとしても、同じ性質を持つものを一つにまとめた場合、性質Aを持つ上の二個のどれかが性質Bを持つものの集まりの外に置かれることはない、というのがポイントである。

では、ヴェン図はこのように単純に見て取れる絵画となっているだろうか。

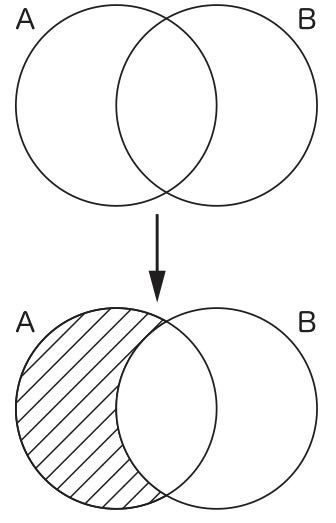

三 ヴェン=オイラー説

この節では、ヴェン図を絵画として見なす第一の方法を提案し、その妥当性を検討したい。その方法とは、ヴェン図をオイラーのヴェン図と同じものだと見なす方法である。すなわち、同じ性質を持ったものどうしを集めた状況を絵に描いているにすぎない、と見なすのである。この方法を「ヴェン=オイラー説」と呼ぶことにしよう。しかし、影の部分はどうなるのだ、と即座に反論が返ってくるであろう。図1は、すべてのAはBである、という事実を描いているのであった。しかし、そうすると、性質Aを有するが性質Bを有さないようなものは存在しないはずである。ところが、図1はそうした存在しないものを描いているではないか、しかも、影をつけて強調でもするかのように。したがって、存在するものだけを描いたオイラーのヴェン図とは別物である。このように反論されるだろう。これに対するヴェン=オイラー説の返答は単純である。すなわち、「そんなものは描いていない。ただ、間違って描いてしまったので、消しただけだ」というのが答えである。

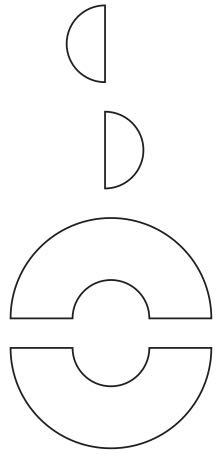

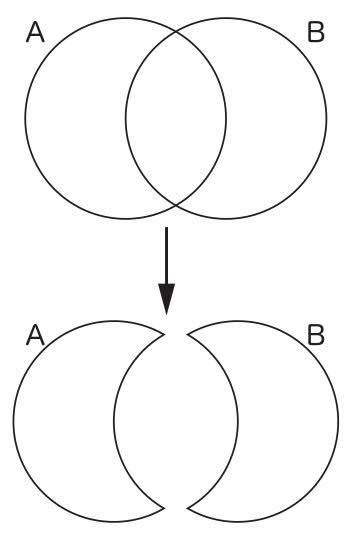

ヴェン=オイラー説によるヴェン図の作成過程は次の通りである。ある人が世界を観察して、性質Aを持つものはすべて性質Bも持つことを見出したとする。そうすると、その人はそれを図2として描き出す。しかし、別の人が世界を観察したところ、性質AとBの両方を持つもの、および、性質Aは持たないが性質Bを持つもの、の二種類に加えて、性質Bは持たないが性質Aを持つものが存在することを見出したとしよう。この人は、世界のあり方を図3として描き出すことになる。ここで、この人は自分のこの観察が間違っていたことに気がついたとしよう。つまり、性質Bを持たないが性質Aを持つものは存在しないことに気がついたとしよう。そこで、この人は、自分が描いた以前の図を修正するのである。図8を見てもらいたい。

図8

この上の方の図が間違って描かれた図であり、具体的には、左側の三日月の部分が誤って描いてしまったところである。そこで、その部分を消したのが、その下の図である。しかし、消されるどころか、影までつけられて残っているではないか、と言われるかもしれない。だが、この影こそが消した証拠なのである。我々が紙にペンで何かを書いたとき、間違えた箇所をそのまま同じペンで塗りつぶすことはよくあることである。この手書きの塗消しを活字印刷で再現したものが「影」である。したがって、この影は、実は、図形の一部ではないのである。次の文を見てみよう。

これは、いま問題にしている人が、最初の観察とその訂正を、図ではなく、文で表現したものである。この字消線と消された文字を文(9)の構成要素と考える人はいないであろう。文(9)は次の文にほかならない。

それと同じで、図8の下の図の影は、図形の構成要素ではなく、この図は図2にほかならないのである(影を除いた部分の形は図2とは違っているが、Aの全体がBの部分になっているという点において同じである)。このことをはっきりさせるために状況を少し変えてみよう。すなわち、この人はペンではなく鉛筆で図を描いていたとするのである。そうすると、間違いに気がついたとき、塗りつぶすのではなく、消しゴムで消すだろう。その過程が図11である。

図11

ここにはもはや影はない。この図11の下の図は、存在するものだけを描き、存在しないものは描いていない、まぎれもないオイラーのヴェン図である。ただし、この消しゴムで消すという方法は、必ずしもうまくいくとは限らない。問題になっている人が気がついた間違いが、性質AとBの両方を持つものは実は存在しないということだったとしよう。この場合、ペンを使っていれば、図12のように、中央の凸レンズ部分に影をつける、すなわち、塗り消すことによって、修正はなされる。

図12

鉛筆ならば、この凸レンズ部分を消しゴムで消したいのだが、それは無理である。凸レンズだけを消そうとしても、どうしても左右の三日月の一部も消さざるを得ないからである。そこで、図13のように、一方の三日月を全部消して、それを元の位置から少しずらしたところに描くしかない。

図13

ただ、どうせ描きなおすのであれば、形を整えて、図14のように描き直しても良い。

図14

これは、全称否定命題(E命題)、すなわち、「すべてのAはBでない」の、オイラーのヴェン図による表現そのものである。このように、消しゴムで消すという方法は万能ではないが、影で塗り消す方法は常に適用可能であり、描き直すという手間を省いてくれる。影を用いたヴェン図にはこうした描き方の上での利点はあるが、それだけのことであり、その実体はオイラーのヴェン図と同じである。これが、ヴェン=オイラー説である。

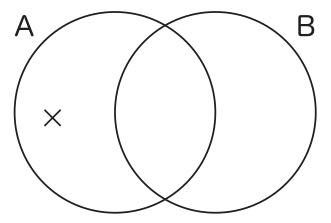

ヴェン=オイラー説は、ヴェン図を単純な絵画として理解させてくれることに成功しているように思えるが、欠点が二つある。一つは、ヴェン図は「A」、「B」などの文字記号を本質的に使用し、それによって概念、ないし、性質を表しているが、そのことがヴェン図を絵画として理解することを困難にしている、という点である。ただし、この欠点は、オイラーのヴェン図の欠点でもあり(7)、これによって絵画ではないと断定することもまた困難である。しかし、もう一つの欠点はより致命的である。それは、ヴェン=オイラー説はヴェン図の全体像を捉え損なっている、という欠点である。なぜ全体像を捉え損なっているかというと、ヴェン図には文字と図形と影以外の構成要素もあるからである。図15を見てもらいたい。

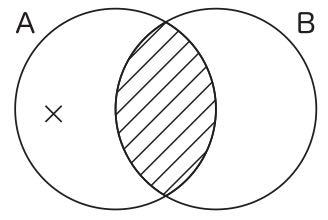

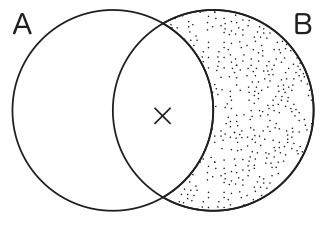

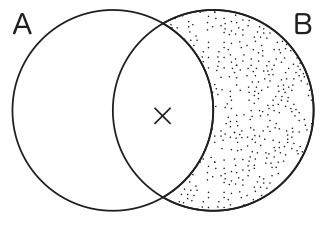

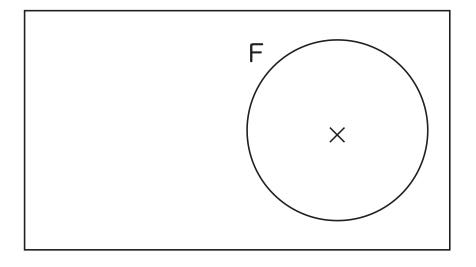

図15

これは、特称否定命題(O命題)、すなわち、「あるAはBでない」のヴェン図による表現である。ここには、左側の三日月型の図形の上に記号「×」が現れているが、これは主語概念ないし性質と述語概念ないし性質を表す「A」、「B」という記号とは本質的に異なったものであり、あるAはBでないこと、すなわち、性質Aを有するが性質Bを有さないものが存在する、ということを表している記号である。問題は、そのことを絵画としてどのように理解するべきか、である。また、この理解に合わせて、影についても再考しなければならなくなる。それだけではない。図15の中央の凸レンズ状の図形と右側の三日月型の図形には影もついていなければ、「×」も置かれていないことに注意して欲しい。この何もない真っ白な図形も、それ固有の意味を持つヴェン図の構成要素になっている。要するに、ヴェン図は、概念ないし性質を表す記号(一般に英語のアルファベット)、真っ白な図形、影、および、「×」の四種類の構成要素からできているのである。図16はこれらの構成要素をすべて含んだヴェン図の例である。

図16

これは、全称肯定命題(A命題)と特称肯定命題(I命題)を合わせた命題、すなわち、「すべてのAはBであり、かつ、あるAはBである」のヴェン図による表現である。この図で真っ白な図形、すなわち、右側の三日月が意味しているのは、(主語と述語を入れ替えた)全称肯定命題が成立するか、(同じく主語と述語を入れ替えた)特称否定命題が成立するか、不確定である、ということ、すなわち、すべてのBはAである、あるいは、あるBはAではない、ということである。言い換えれば、性質Bを持つが性質Aを持たないものは存在する、ないし、存在しない、ということを表現しているのが、図16の中の真っ白な図形である。ヴェン図の完全な解釈を与えるためには、図16に含まれる四種類の構成要素すべてについて、その意味を絵画的に明らかにしなければならない。ヴェン=オイラー説は、それができていないのである。したがって、別の理解の方法が求められるのである。

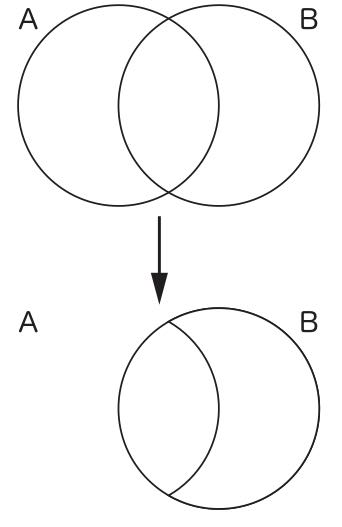

四 可能対象説

ヴェン図を絵画として見なす第二の方法として考えられるのは、可能的な対象のあり方を描き出したものとしてヴェン図を理解する方法である。この理解方法を「可能対象説」と呼ぶことにしよう。この節では可能対象説の是非を検討する。可能対象説によるヴェン図の説明は以下の通りである。

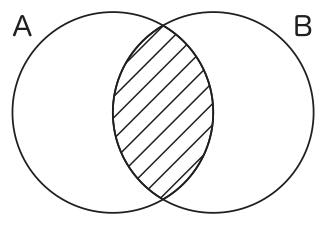

まず、問題になっている概念ないし性質がAとBの二つであるとして、それぞれの性質を持っているものを集めたとき、その二つの集まりはどのようになっているのかを描く。ただし、ここで描くのは現実に存在するものだけではなく、現実には存在していないものも描くことにする。そうすると、それは図17になる。

図17

世界を観察した結果、この図になるのではなく、これは経験から独立して描かれるものであり、したがって、誰がどのような状況で描いても、必然的にこの図になる。具体例で考えてみよう。「A」は「黄金」、「B」は「山」とする。黄金だが山でないものは、小判、金の延べ棒、金箔など現実に存在するから、それらを集めて図17の左側の三日月を描くことができる。富士山やチョモランマなど、黄金ではないが山であるものも現実に存在するから、同様に右側の三日月も描かれる。黄金の山は現実には存在しないが、黄金である山として可能的には存在しているので、やはりこれらを集めれば、中央の凸レンズ図形も描かれる。このように、可能な存在者も描くことにすれば、必ず図17になるのである。次に、今度は世界を観察して、性質Aを持つが性質Bを持たないものは現実にも存在すること、および、性質AとBを共に持つものは現実には存在しないことが見いだされ、性質Bを持つが性質Aを持たないものが現実に存在するかどうかは分からなかったとしよう。これを描くと図18になる。

図18

すなわち、現実に存在するものの集まりを表す図形の上に「×」を置き、現実には存在しないものの集まりを表す図形には影をつけ、現実に存在するか否かが不明なものの集まりを表す図形は、そのまま真っ白にしておくのである。かくして得られたのがヴェン図である。

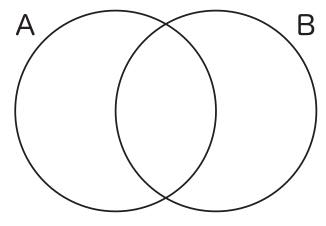

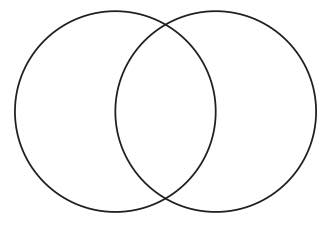

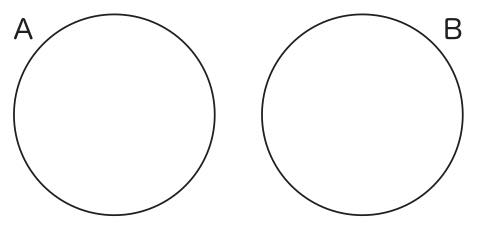

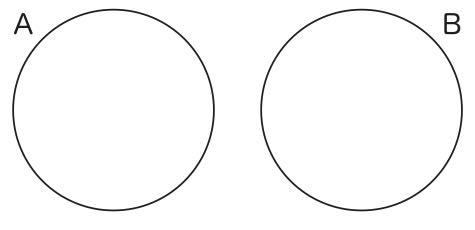

可能対象説はヴェン図の四種類の構成要素をすべて説明している。しかし、やはり欠点を抱えている。第一に、最初の図形の存在自体が問題になる。上の例では図17が最初にア・プリオリに描かれる図となっているが、果たして常にこのような図になるのだろうか。例えば、「A」は「円」、「B」は「四角」とした場合、両方の性質を持つ丸い四角は存在するだろうか。そうしたものは現実に存在しないだけでなく、可能的対象としても存在しないように思われる。そうすると、最初に描かれるのは図17ではなく図19になるはずである。

図19

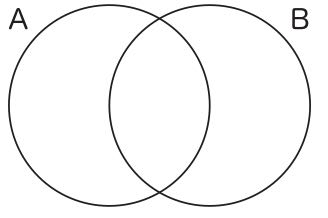

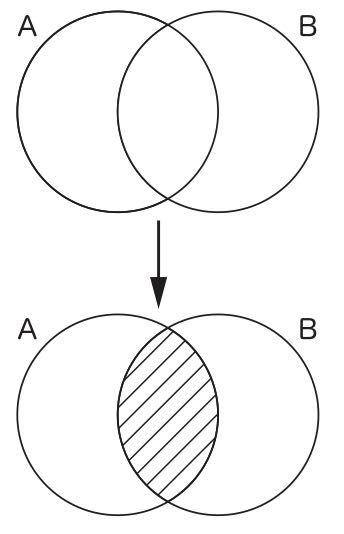

しかしこれは、オイラーのヴェン図ではあっても、ヴェン図ではない。ヴェン図において、すべての円は四角ではない、という全称否定命題を表現するのは図20である。

図20

ヴェン図は単に上述の四種類の構成要素からできているだけではなく、本質的に(二つの性質AとBを扱う場合は)図17から出発して、その一部に影を付けたり「×」を置いたりして形成されたものである。したがって、ヴェン図を説明できる理論は図20の意味を説明できなければならない。しかし、可能対象説にはそれができない。図20で影が付けられている図形は、現在問題になっている例では、丸い四角を集めたものを描いた図形でなければならないが、丸くて四角いものは可能的にもあり得ないから、そうした図形はそもそも存在できない。存在するのは図19の二つの円が表すものだけである。このうち、左の円は図20の左の三日月に対応し、右の円は右の三日月に対応するが、図20の凸レンズに対応する図形は図19には存在しない。可能対象説では、何もないところに影をつけることは認められていないので、可能対象説は図20を説明できないのである。ただし、丸い四角のような対象にも可能的な存在を認める極端な考えもあり、その考えはここでは否定できないので、この欠点は決定的なものとは言えない。

可能対象説が抱える第二の欠点は、影および「×」の絵画としての役割が不明であるというところにある。ヴェン=オイラー説の欠点としても指摘したとおり、ヴェン図における「A」、「B」などの文字記号の使用は、ヴェン図の絵画としての地位を危うくしている。影や「×」も同様ではないだろうか。「A」はある性質を表し、それがある図形のそばに配置されると、その図形を構成している要素の図形が表しているものの各々がその性質を有していることを表している。同様に、影/「×」は、現実には存在しない/現実に存在する、という性質を表す記号であり、それがある図形の内部に置かれることによって、その図形を構成している要素の図形が表しているものの各々が、現実には存在しない/現実に存在する、ということを表している、ように思われる。この印象は特に「×」の場合、非常に強い。「A」、「B」などの文字記号と「×」はまったく同じようなものに見えるからである。どちらも、絵画に貼られたレッテルにしか思えないのである。

しかし、この点に関しては可能対象説を弁護することが可能である。影や「×」の使用は歴史的な事情によるものであり、他の方法に変えてもヴェン図の本質は変わらない。例えば、白地に黒線で最初の図17を描き、現実には存在しないものの集まりを描いている図形は、影を付ける代わりに、赤く塗りつぶし、現実に存在するものの集まりを描いている図形は、「×」を置く代わりに、青く塗りつぶし、どちらか分からないものの集まりを描いている図形はそのまま真っ白にしておく。このようにしても、既存のヴェン図と本質的に変わったところはない。しかし、このような仕方で描かれたヴェン図は、以前よりも、より絵画らしく思われる。色による塗りつぶしは文字記号などによる単なるレッテルとは異なる仕方で表象作用に貢献していると見なせるからである。その仕方とは次の通りである。あるヴェン図において、ある図形が青く塗りつぶされているとしよう。この図形は多数の図形から構成されており、その一つの図形に注目して、これを「f」と呼ぶことにしよう。この図形fも青くなっていることに注意しよう。また、この図形fはある一個の可能的な対象を描いた図形であることにも注意し、この可能的対象を「F」と呼ぶことにしよう。このヴェン図で行われている表象作用は、図形fが青いという性質を有することによって、可能的な対象Fが現実に存在するという性質を有するということを描き出す、というものである。また、青ではなく赤く塗りつぶされている場合は、図形fが赤いという性質を有することによって、可能的な対象Fが現実には存在しないという性質を有するということが描き出されているのである。以上のように、先の欠点の指摘に対して可能対象説を弁護することができるであろう。

確かに、文字によるレッテル貼りに比べると、形に色を塗るという方法がより絵画的であることは認められる。しかし、まだ疑問は残る。丸い形を青く塗れば、それは間違いなく青りんごの絵だと認められるだろう。しかし、可能対象説では、青色は青色ならざるまったく別の性質、すなわち、現実世界に存在する、という性質を表している。両者の結びつきは完全に恣意的なものであり、そこに単純な絵画的関係は認められない。現実世界に存在しないという性質を表す赤色についても、事情はまったく同じである。他の色に変えても、また、網掛けなどの模様に変えても、この恣意性は変わらない。現実に存在するということを絵画的に表現するとしたら、それはそのものをまさに描くことであり、現実に存在しないということを絵画的に表現するとしたら、それはそのものを描かないことであろう。色で存在/非存在を表すというのは、あまりにも人工的すぎて、絵画よりも言語記号により一層近づいているように思われる。ただし、ここでは何をもって絵画とするのかを定義してはいないので、この欠点の指摘も決定的なものとは言えない。

可能対象説の第三の欠点は、真っ白な図形の解釈にある。可能対象説によると、真っ白な図形は可能的な対象の集まりを表しているのであった。しかし、それらの対象は現実に存在しているのだろうか、存在していないのだろうか。存在しているならば、その対象を表す部分は「×」が置かれていなければならない(あるいは、青く塗られていなければならない)し、存在していないのならば、影が付けられていなければならない(あるいは、赤く塗られていなければならない)。「×」も置かれていなければ影も付けられていない(あるいは、青と赤のどちらにも塗られていない)ということは、これらの対象は、現実に存在するという性質も持っていないし、現実には存在しないという性質も持っていないのだろうか。しかし、それは不可能である。可能的対象の本性上、それは現実に存在するか、存在しないかのどちらかである。どちらでもないとしたら、それはもはや対象ですらないだろう。現実に存在するかしないかどちらか分からない、ということはもちろんあり得る。しかし、それは認識する主観の状態である。この無知の状態を絵で描き出すことは可能だろうが、それは、例えば、首を傾げたり、頭を抱えていたりする絵になるだろう。客観の側の対象を描いた図になることは決してあり得ない。客観の側を描いたヴェン図では、存在するかしないか不確定の、言わば半透明な状態というものがない以上、図形は「×」が置かれているか影が付けられていなければならない(あるいは、青か赤に塗られていなければならない)のである。可能的な対象を導入することによって、現実には存在していないものを描くことが可能になり、それによって、影が付けられた図形に意味を与えることには成功した。しかし、真っ白なままである図形に意味を与えることは、依然としてできていない。この第三の欠点は、可能対象説にとって致命的である。

五 性質空間説

最後に第三の方法として我々が提案したいのは、性質という普遍はある種の形而上学的な空間として捉えるべきであり、その空間としての性質を描き出したのがヴェン図である、というヴェン図の解釈方法である。これを「性質空間説」と呼ぶことにしよう。以下、性質空間説が世界をどのように捉え、それとの関係でヴェン図をどのように解釈しているのかを見て、それが上記の他の説の欠点をどのように克服しているのかを見ることにする。

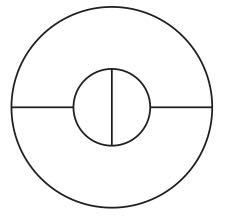

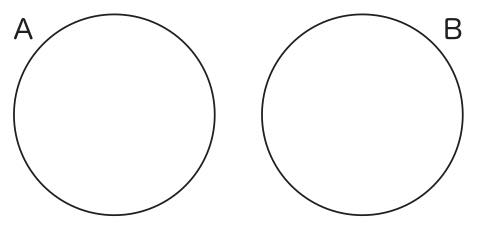

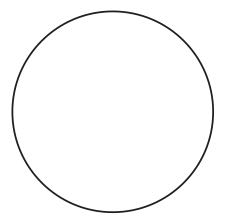

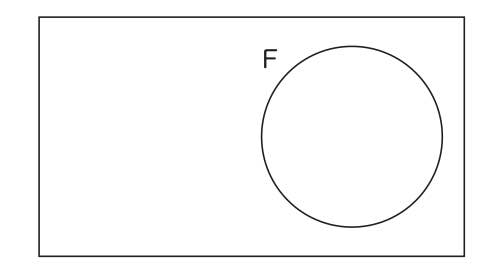

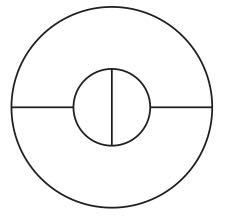

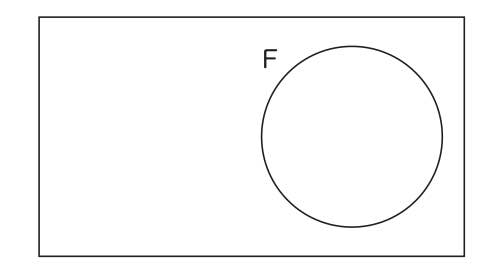

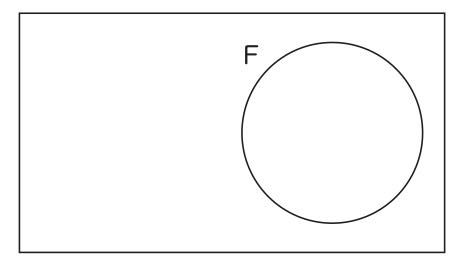

これまで見てきた二つの説は、世界を構成する基本要素はものであり、そのものが何らかの性質を持ったり持たなかったりする、ということに着目して、それが世界の基本的なあり方であると考えている。これは、フレーゲ以降の述語論理学のセマンティクスの考え方に従ったものであると言える。これに対して、性質空間説は、むしろフレーゲ以前の世界観に帰ったものと言えるかもしれない。すなわち、性質空間説は、性質が世界の基本的な構成要素であると考える。また、ものは原子的であり、相互に侵入不可能なものであると考えられているのに対して、性質は、一定の広がりを持った、つまり、境界のある空間のような存在であり、しかも、諸性質は必ず相互に部分的に侵入しあって存在している、と考える。空間と言っても、物理的空間ではなく、漠然とした言い方しかできないが、形而上学的な空間である。このように、性質は、境界のある空間のようなものなので、紙の上の図形として表象することができる。性質が一個の場合は、図21のように描くことができる。

図21

円で囲まれた空間が一つの性質、例えば、黄金という性質を表している。性質が二個あると、それらは必ず相互に侵入しあって存在していて、その様子は図22によって描き出される。

図22

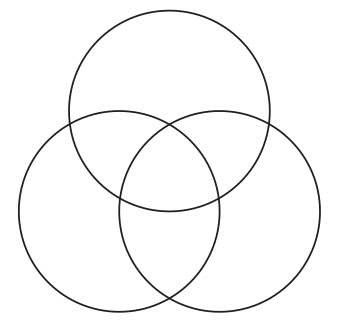

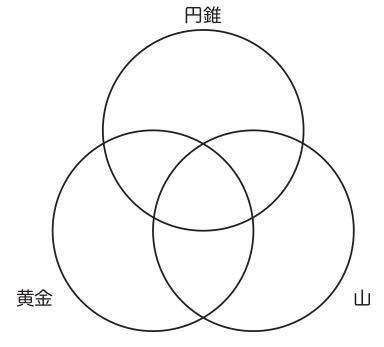

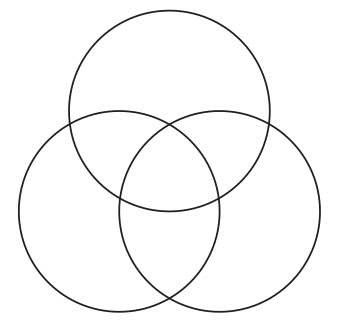

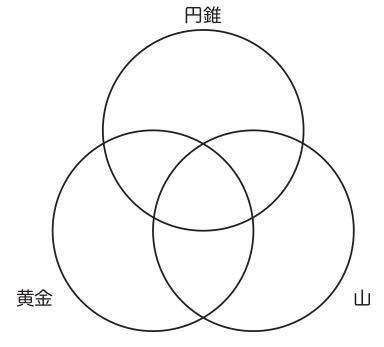

新たに付け加えられた右側の円は、やはり一つの性質、例えば、山という性質を表している。また、性質が複数あると、複合的な性質が発生すると一般に考えられるが、それは世界の側では、複数の空間の重なり具合として存在し、したがって、複合性質もまた一つの図形によって表され得る。たとえば、図22の左の三日月は黄金だが山ではないという複合性質を表しており、右側の三日月は山だが黄金ではないという複合性質を表しており、中央の凸レンズは黄金の山という複合性質を表している。性質が三個存在するとすれば、世界におけるそのあり方は図23によって表象される。

図23

新しく導入された上方にある円も一つの性質、例えば、円錐という性質を表している。この性質は他の性質、すなわち、黄金という性質と山という性質だけではなく、複合的性質のすべてに対しても侵入して、新たな複合性質を作り上げていることに注意しておこう。例えば、そのうちの一つである、円錐形をした黄金の山という性質は、図23の中央の丸みを帯びた三角形によって表されている。世界の中には遥かにもっと多くの性質が存在しており、それが相互に侵入しあって、さらに多くの複合性質が存在している。その様子は非常に複雑だが、原理的にはこれまでと同様に紙の上の図形の重なりで描き出すことが可能である。ただし、我々が実際に世界について思考を巡らすときは、少数の性質に注目し、他の性質は度外視して構わないので、図21、22、23程度の単純な図形で十分である。

ここまでで、ヴェン=オイラー説に対して指摘された最初の欠点が克服されていることが見て取れる。それはヴェン図の中に現れる文字記号の理解である。これまでの説は、文字記号は性質を表していると解釈していた。文字記号と性質の結びつきは完全に恣意的でしかありえないので、その点で、これはヴェン図の絵画性を損なう解釈であった。これに対して、性質空間説は、文字記号はそもそもヴェン図には不要であると主張することになる。なぜなら、ヴェン図の中の空間自体が性質を表しているからである。これまでの説では、ヴェン図の中の図形はある性質を共有するものの集まりを表していたが、性質空間説では、図形は性質そのものの名前として機能しているのである。例えば、図23では、上方の円自体が円錐という性質を、下左の円自体が黄金という性質を、下右の円自体が山という性質を表しているのであった。そして、この図形と性質の結びつきは、文字記号のときほど恣意的ではない。性質自体が空間的な存在者であり、それを同じく空間的な図形で表象しているのであるから、より絵画的な表象になっていると言える。ただし、空間的であるということ以外は捨象されているので、どの図形がどの性質を表しているのかは、完全に恣意的に、規約によって決定されることになる。図23の上方の円が円錐という性質を表すというのは、単なる恣意的な規約によるものであり、そうでなければならないという絵画的な結びつきはない。しかし、共に空間的であるという類似性を有することで、絵画的な表象になっているのである。だが、実際のヴェン図では文字記号が現に使われているではないか、と言われるかもしれない。例えば、図24のように。

図24

性質空間説はこの事実を説明すべきではないだろうか。これに対する性質空間説の答えは以下の通りである。ここにある「円錐」、「黄金」、「山」という文字記号は、本来なくても構わないのだが、分かりやすくするために書き込まれているだけである。何を分かりやすくしているのかと言うと、先程述べた規約である。図23に関する規約は先程述べたとおりだが、これを口頭で述べただけでは誰にでも確実に伝わるというわけではない。そこでどこかに書き留めておいたほうが良い。しかし、一番手っ取り早い方法は、図そのものの中に注釈として書き込んでおくことであろう。それが図24である。書き込まれた「円錐」等の文字記号は、規約であって、ヴェン図そのものとは異なるレベルにあり、ヴェン図自体に含まれているわけではないのである。ただの便宜上、付せられた、但し書きのようなものである。以上が、文字記号に関する、性質空間説の答えである。

また、ここまでで、可能対象説の第一の欠点が克服されていることも分かる。いくら可能的対象を導入したとしても、例えば、円という性質と四角という性質を持った対象は存在しないと思われ、その結果、最初に描かれるヴェン図の基本形(可能的対象の集まりの関係を描いたもの)は必ずしも図17にはならない、というのがその欠点だった。しかし、丸くて四角いという複合性質の存在には問題はない。そうした性質を持つものが存在するということが矛盾しているのであって、性質自体が矛盾している訳ではないからである。よって、問題になっている性質とそこから合成されるすべての複合性質を描くことに問題はない。つまり、図17(および、現在の文脈だと、図21、22、23)を描くことから始めることができる。したがって、この欠点は性質空間説では生じないのである。

性質空間説によると、世界は基本的に性質から構成されていることになるが、では、世界における事実とはどのように生じるのであろうか。ヴェン=オイラー説や可能対象説は、ものを基本的存在者として、それが性質を持つことによって事実が成立すると考えている。ただし、性質がどういう存在者なのか、また、ものが性質を持つとはどういうことなのか、は具体的には考えられていない。その結果、事実の描写は、ものの集まりの図形の側に性質を表す文字記号を置くという、きわめて絵画性の薄いものになってしまっている。これに対して、性質空間説は、性質を基本的な存在者に据え、しかもそれを空間的なもの、一種の真空、と捉え、その空間にものが入り込んでいる、あるいは、入り込んでいない、という仕方で事実が成立する、と考える。ものが性質に入り込むということが、その性質を持つものが存在すると言われる事実に相当し、ものが性質に入り込んでいないということが、その性質を持つものが存在しないと言われる事実に相当する。したがって、ものもまた世界の存在者として認められているのだが、それは論理的には属性(言語の側で言うと、述語)の位置にあり、実体(言語の側で言うと、主語)の位置にあるのは性質の方である。ものは複数存在するだろうが、その個性は性質空間説の世界観では無視されることになる。つまり、性質にどのものが入り込んでいるかは問われない。どれであれ、とにかくものが性質の空間に入り込んでいるか、入り込んでいないかだけが問題にされる。また、個数もほとんど意味を持たない。ただ、少なくとも一個は入り込んでいるか、それともまったく入り込んでいないか、が意味を持つだけである。

以上の事実のあり方をもとにして、性質空間説は、ヴェン図はこの事実を描き出しているのだと解釈する。まず、ヴェン図の図形の中には「×」が書き込まれているものがあるが、これは、その図形が表す性質の中にものが入り込んでいる状態を絵画的に描いているのである。「×」の使用には特に意味はなく、「○」でも「△」でも何でも良いのだが、任意のものを表す絵として、一般に「×」が使われているだけである。また、「×」は一個だけしか置かれていないが、これにも特に意味はない。好きなだけ書き込んでよいのだが、先程述べたように、個数は重要性を持たない。少なくとも一個のものが、この空間に入り込んでいる、という状況を描いているのである。

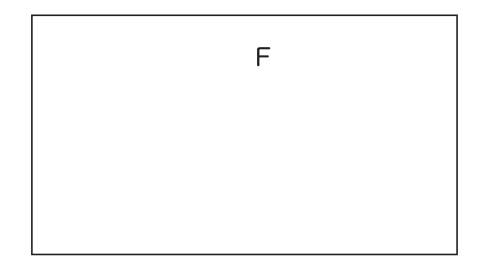

次に、影がつけられた図形だが、これは、この図形が表す空間の中にはものがまったく入り込んでいない状況を描いている、と性質空間説は解釈する。塗りつぶすことによって、この空間は空虚であるということを表しているのである。しかし、これには疑問を感じる人もいるであろう。むしろ、塗りつぶすというのは、そこにものがいっぱい詰まっている状況を描いていると感じられないだろうか。実際、私自身もそう感じる方であり、この解釈には違和感を感じざるを得ない。私自身の感覚としては、ある空間にものが一つも入り込んでないとき、その状況を絵画的に描き出すのであれば、その空間は真っ白なままにしておくべきだと思う。例えば、机の上にリンゴがあれば、リンゴの置かれた机を描くが、リンゴがなければ、机をそのまま描くのではないだろうか。私自身のこの感覚に基づけば、空間にものが入り込んでいない状況を影で描いているのがヴェン図であるという性質空間説は、ヴェン図を絵画として解釈するのに、失敗とまでは行かなくても、あまりうまく成功しているようには思えない、ということになるだろう。つまり、性質空間説が正しければ、ヴェン図は絵画的とは言い難いのである。この結論に満足することもできるが、もう一つの選択肢もある。それはヴェン図の改訂である。一般に流布しているヴェン図は、性質空間説によると、何も入り込んでいない空間を影をつけて表すという、奇妙なことをしている。そこで、何も入り込んでいない空間はそのまま真っ白にしておこうという、新しいヴェン図の描き方を提案するのである。この提案が受け入れられるならば、性質空間説はヴェン図を絵画的に解釈していることに成功していることになる。この提案の是非については、ここではこれ以上検討せず、将来の選択肢として、提示するにとどめておく。

最後にヴェン図(先程の提案以前のヴェン図)の中には「×」も置かれていないし、影もつけられていない図形があったが、これを性質空間説はどう解釈するのだろうか。性質空間説は、空白の図形は、その図形が表している性質としての空間にものが入り込んでいるか否かが不確定な状況を描いているのだ、と言わなければならない。しかし、可能対象説を批判したときと同じことが、ここでも言える。すなわち、空間にはものが入り込んでいるかいないかのどちらかであり、言わば両方の状態が重なり合っているような不確定な状況は客観の側ではありえないから、そうした状況を描くことはそもそも不可能であり、また、ものが入り込んでいるか否か分からないという主観の側の状況はあり得るが、ヴェン図は明らかに主観の状況を描いたものではない、と。では、この問題にどう答えるか。性質空間説は、空白の図形は、分からないという主観の状況を引き起こしている客観の側での状況を描いているのだ、と答える。すなわち、その空間内に言わば霧ないし白煙が立ち込めていて、あるいは、照明がなく真っ暗になっていて、その結果、我々にはそこにものが入り込んでいるか否かが見えなくなっている、という状況を考えて、空白の図形はこの霧ないし白煙ないし暗闇を描いているのだ、と考えるのである。もちろん、形而上学的な性質とものの世界には現象界の水も光も存在しないから、これはあくまで比喩である。ものが性質を持つという認識を妨げる要因を霧ないし白煙ないし暗闇のようなものだと考えて、ヴェン図はそれを絵画的に捉えているのだ、と性質空間説は考えるのである。しかし、それを描くのに真っ白な空白で良いのかという点に疑問が残る。暗闇なら真っ黒に塗りつぶすべきだろうが、霧ないし白煙と考えれば、真っ白なままでも良さそうに思えるかもしれないが、先程見たように、真っ白な空間はむしろものが入り込んでいない状況を描くのにふさわしいような感じがするからである。そこで、ここでもまたヴェン図の解釈ではなく、ヴェン図の新しい描き方を提案しておきたい。まず、ものが入り込んでいる空間を表す図形には「×」を置く。次に、ものが入り込んでいない空間を表す図形は、真っ白なままにしておく。最後に、ものが入り込んでいるか否かが不確定な空間を表す図形には細かな点を多数描くのである(点で霧や白煙の水滴を描いているつもりである)。例えば、「すべてのAはBであり、かつ、あるAはBである」の従来のヴェン図による表現だった図16は図25のように描かれることになる。

図25

この提案も、将来の選択肢として、提示するにとどめておく。

六 おわりに

性質空間説は、ヴェン図のすべての要素を絵画的に解釈することに成功している。もっとも、ヴェン図に合うように性質ともののあり方を仮定しているから、成功するのは当然である、と言われるかもしれない。それはその通りである。しかし、ヴェン図の意味を考えるためには、性質ともののあり方は何らかの仕方で明確化しておく必要がある。世界を性質とものというスキームで捉えているのは我々人間であり、ヴェン図がきわめて自然で分かりやすい世界の表象方法であると受け止めているのも我々人間である。だとすれば、ヴェン図から世界のあり方を推定するのは、それほど間違ったことではないだろう。その副産物として、あたり前のことだが、ヴェン図を世界の単純な絵画的な描写として解釈することが可能になったのである。

しかし、疑問は残る。それは不確定性を表している真っ白な図形に関するものである。性質空間説は、これを霧ないし白煙が立ち込めた空間の絵であると解釈したのだが、これがかなり苦しい説明であることは否定できない。しかし、そもそも不確定性を表している空間というもの自体がよく分からないのである。これは、性質空間説への疑問というより、むしろヴェン図そのものに対する疑問というべきであろう。しかし、この不確定性こそ、このヴェン図の創始者のジョン・ヴェンが、オイラーのヴェン図にはない、自身のヴェン図の最大の特徴であると考えたものであった。そこでヴェン図が抱えるこの不確定性について、ジョン・ヴェン自身の見解を参照しながら、主題的に考察する必要があるだろう。それは、別稿に委ねることにしたい(8)。

註

(1)ジョン・ヴェンが最初に彼のヴェン図を発表したのは一八八〇年の論文「命題と推論の図形的機械的表示について」(Venn 1880)であり、この論文を書き換えたものが、翌年一八八一年の著作『記号論理学』(Venn 1881)の第五章「図形的表示」である(印刷にかかる時間を考えると、著作のほうが先に執筆されていた可能性もある)。

(2)橋本(二〇二一)。本論文は独立して理解できるように、この先行論文の議論を一部、簡単に繰り返したところがある。議論の詳細は、この先行論文を参照してもらいたい。

(3)以下、単に「ヴェン図」と言ったときは、ジョン・ヴェンに由来する図形を意味させることにする。オイラーが考案した図形は「オイラーのヴェン図」と呼んで、ジョン・ヴェンのヴェン図から区別する。

(4)ジョン・ヴェンが自身の図形をどのように考えていたのかは、執筆を計画している別論文で検討する予定である。

(5)Wittgenstein 1922, prop. 3.1432.

(6)詳細は、橋本(二〇二一)、第三節を参照。

(7)詳細は、橋本(二〇二一)、第四節を参照。

(8)匿名査読者からの指摘によって、いくつかの箇所で論述を改善することができました。感謝いたします。

文献

- Venn, J. 1880. "On the Diagrammatic and Mechanical Representation of Propositions and Reasonings", The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, S. 5, Vol. 9, No. 59: 1-18.

- ------ 1881. Symbolic Logic. MacMillan. 2nd edition, revised and rewritten, 1894. References to the latter.

- 橋本康二、二〇二一、「名辞論理とヴェン図――オイラーの場合――」、『哲学・思想論集』四六号、二三―四五頁。

Term Logic and Venn Diagrams

Kouji Hashimoto

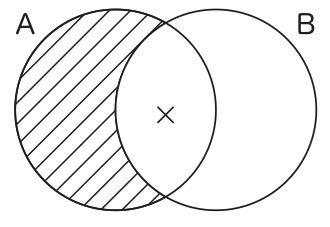

In this paper, I explain the difference between an Euler circle and a Venn diagram as follows. On the one hand, it can be supposed that the world is made up of things and that for any property F, every thing has either property F or property non-F. An Euler circle depicts the world thus considered by having a figure represent a set of things which have a property. For example, the Euler circle

depicts that there are things which have the property F and things which have the property non-F. And the Euler circle

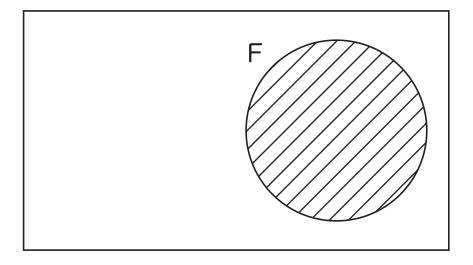

depicts that there are no things which have the property F and that there are things which have the property non-F (i.e. all things have the property non-F). On the other hand, it can be supposed that the world consists of properties and that every property is like a space so that it is either occupied or not occupied by things. A Venn diagram depicts the world thus considered by having a figure represent a property as a space, shade represent not being occupied by things, and x represent being occupied by things. For example, the Venn diagram

depicts that the property F is not occupied by a thing. The Venn diagram

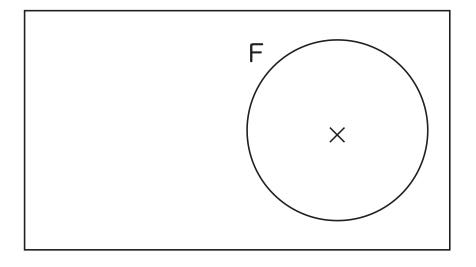

depicts that the property F is occupied by a thing. And the Venn diagram

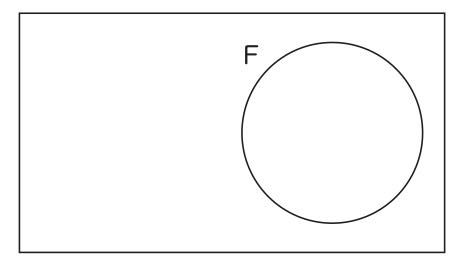

depicts that property F is either occupied or unoccupied by a thing.