空間的図形における真理と虚偽

橋本康二

一 はじめに

我々は先行する論文(1)で、数学的な事実を描写していると思われる典型的な数学的図形を取り上げ、それらが真にはなり得るとしても偽になることはないと論じた。それに続くこの論文では、空間的事実を描写している空間的図形を取り上げ、これらは真にも偽にもなり得ないことを示すことを試みる。これにより、真理や虚偽を対応関係と見なす真理対応説を維持することには困難があることが示されることになるであろう。

二 空間的図形と時間

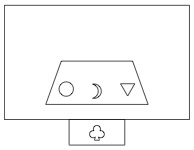

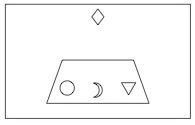

我々がこの論文で取り上げる空間的図形とは、物理的な対象が3次元空間内で一定の位置関係に立っていることを描写している、ごくありふれた図形である。今、我々の目の前に台形のテーブルがあり、その上にミカン、バナナ、イチゴが置かれているとしよう。このとき、図1

図1

のような図形が与えられたら、それをテーブル、ミカン、バナナ、イチゴという4個の対象の空間的な位置関係を描写している図形と見なすのが普通であろう。台形、円形、三日月形、逆三角形という幾何学的図形に違和感を覚えるひともいると思われるが、その場合、実際には図1ではテーブル、ミカン、バナナ、イチゴにもっと似せられた図形が描かれており、茶色、オレンジ色、黄色、赤色などの色も塗られていると考えてもらいたい。要するに、図1はありふれた写実画であり、印刷の都合上、幾何学的に単純化して描いているだけであると考えてもらいたい。この図1のような図形が、我々がここで考察したい空間的図形の典型例である。

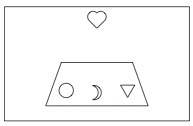

さて、我々の目の前のテーブルの上には左からミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいるとする(我々は台形テーブルの下底の側に立ってテーブルの方を見ているとする)。このとき、図1はこの事実を正しく描写しており、真なる図形であると言うことができるように思われる。しかし、もしも実際はテーブルの上に左からバナナ、イチゴ、ミカンの順に並んでいるとすれば、図1はこの事実を間違って描写しており、偽なる図形であると言えるように思われる。他方、ここで図2

図2

を考えるならば、図2はこの事実を正しく描写し、真であると言えるだろう。しかし、最初の想定通りであれば、図2はその事実を間違って描写しており、偽ということになるだろう。以上のように考えることはきわめて常識的なことであるように思われる。空間的図形は真にもなり得るし、偽にもなり得る。ここにはなんの問題も生じようがないように思える。いったい、なぜ、真にも偽にもなり得ないなどと主張できるのだろうか。

右に挙げたような物理的対象の空間的位置関係を描写するのに普通は日常言語の文を使う。例えば、次のような文である。

(3)テーブルの上には果物が左からミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいる。

この文(3)と図1を見比べると気がつくことの一つは、文における時制の存在と図形におけるその欠如である。(3)は現在形の文であり、現在の時点でミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいれば、(3)は真だが、現在の時点でそうなっていなければ、たとえ過去や未来の時点でそうなっていたとしても、(3)は偽である。ただし、過去の時点でミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいれば、次の過去形の文(4)が真になり、未来の時点でそう並んでいれば、未来形の文(5)が真になる。

(4)テーブルの上には果物が左からミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいた。

(5)テーブルの上には果物が左からミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいるだろう。

なお、日本語には未来時制はないし、文(5)も未来の出来事を表しているとは限らないが、簡単のため、これで未来形を代用しているのだと理解してもらいたい。

時制という問題をあらためて考慮した場合、図1の真偽はどう考えるべきだろうか。そこに時制が示されていない以上、真とも偽とも言えないと言うしかないであろう。物理的対象である以上、必ず時間の中に存在し、その位置関係などのあり方は時間を通して永久不滅というわけにはいかない。したがって、どの時点の対象の位置関係を描写しようとしているのか、つまり、描写のターゲットが現在なのか過去なのか未来なのかを決定しない限り、空間的図形の真偽を言うことはそもそも不可能である。なお、過去は一様ではなく、空間的位置関係は過去の中でも様々であり得る。したがって、過去のどこがターゲットなのかをピンポイントで捉えないと、真偽は決定できない。そのために、我々の言語には時制だけではなく、次のように、時点をピンポイントで明示する語句が備わっている。

(6)一九九九年九月九日午前九時九分九秒において、テーブルの上には果物が左からミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいた。

しかし、実際の言語使用では過去という大雑把な指定で十分な場合もある。そこで、ここでは、簡単のため、過去というだけで真偽の決定は可能であるという前提で話を進めていくことにする。未来についても同様である。図1はこの大雑把な意味でさえターゲットが不明なので、真理値の担い手にはなり得ない、すなわち、真にも偽にもなり得ないのである。

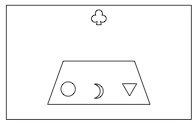

これに対しては以下のように言われるかもしれない。文と同様に、図形でも時制に相当するものを簡単に導入することができる。例えば、図7、8、9

のように、図1の中央下にダイヤ、ハート、クローバの図を置くことで、順に、現在、過去、未来をターゲットにしていることを表せば良い。ただし、図1の長方形は図が描かれている画用紙の境界を表しており、図7、8、9で追加された図形は図1と同じ画用紙に描かれているのではない。そうではなく、むしろ、図1が描かれた画用紙の下にダイヤ、ハート、クローバが描かれた別の小さな画用紙が付加されている、と考えてもらいたい。この別の画用紙に描かれた図形が、図1全体がターゲットにしている時点を決定しているのである。

このような主張に対して、我々は、これらはもはや図形と呼ぶことはできない、と反論できる。この論文では図形とは何かを厳密に定義して議論を進めているわけではないが、直観的に明らかに図形を逸脱していると思われるのである。なぜなら、図7、8、9はラベルが貼り付けられた図10、11、12

と本質的に同じであり、ラベル付き図形は明らかに図形を逸脱しているからである。『芸術と幻影 絵画的表現の心理学的研究』を著したE・H・ゴンブリッチも次のように述べている。

「『真である』、『偽である』という用語は言明ないし命題にしか適用できない。・・・絵画はまさにその語の意味での言明では決してない。言明が青かったり緑色であったりすることができないように、絵画は真であったり偽であったりすることはできないのである。美学ではこの単純な事実を無視することで大きな混乱が生じている。この混乱は理解できなくもない。なぜなら、我々の文化では、絵画には普通ラベルが貼られており、ラベルないしキャプションは省略された言明と考えることができるからである。・・・科学的なイラストでも、絵画の真理を決定しているのはキャプションである。・・・[ある絵画のラベルに]『ティボリ』と書いてあれば、我々はこの絵画がその場所の眺めとして考えるべきなのだろうと推論し、我々はこのラベルに同意したり同意しなかったりできるのである。」(2)

ここから、ゴンブリッチもラベル付きの図形は図形そのものとは本質的に異なると考えていることが窺える。我々は彼のこの考えに同意したい。

それでは、時制を表す図形を別の画用紙に書いてラベルとして付け足すのではなく、図13、14、15

のように、同じ画用紙の中に書き込めば良いのではないか、と言われるかもしれない。しかしこれも無駄である。第一に、図13、14、15は、台形のテーブルの向こう側にダイヤ形、ハート形、クローバ形の装飾品か何かが置いてある部屋の図と考えるのが普通であろう。これでは依然としてターゲットとされている時点が不明のままである。第二に、これはラベルとしての別の画用紙に描いたときにも指摘できたことだが、ダイヤ形、ハート形、クローバ形が現在、過去、未来の図であるとはとても思えないということが指摘できる。実際、我々は適当に図形を選んできたのであって、他のどんな図形でも構わなかった。これこれの図形でなければならないという必然性は少しもないのである。むろん、普通の図形の場合でも、実物との必然的な対応関係があるわけではない。例えば、テーブルの上のミカンを描くのに特定の丸形でなければならないということはないし、場合によって、四角形でもミカンの図として認められるだろう。それに対して、ダイヤ形、ハート形、クローバ形は現在、過去、未来の図なのだと言われても、我々はこの言い分を認めることはできないであろう。たとえ「図」という語の意味をかなり拡大したとしても、である。そこにあるのは完全に恣意的な規則によって結び付けられた関係だけであり、ダイヤ形、ハート形、クローバ形は、「現在」、「過去」、「未来」という言語の単語と同列であるとは認められても、現在、過去、未来を描く図形であるとは認めれないのである。

現在、過去、未来の図になっていると直観的に言われ得るような、時間をより自然な仕方で描写する方法は存在しないだろうか。例えば、図1を普通に描けば現在を表し、図16

図16

のように全体をセピア色で描けば過去を表し、図17

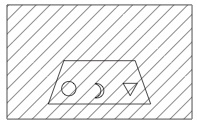

図17

のようにバラ色で描けば未来を表す、というようにしたらどうであろうか(印刷の都合上、セピア色は斜線、バラ色は点で代用している)。しかし、この方法もうまくいかない。その第一の理由は次の通り。確かにこの方法だと、一枚の絵として成立しており、ラベルのような付加物はない。また、ダイヤ形、ハート形、クローバ形のときのように完全に恣意的というわけではなく、セピア色と過去、バラ色と未来の結びつきは、ある程度は普遍的に受け入れられていると言えるかもしれない。しかし、やはりこの結びつきは出発点では完全に恣意的であり、それが用いられている文化に依存したものと考えるべきであろう。ミカンを円形で描いたり、オレンジ色のものをオレンジ色で描いたり、左端にあるという位置関係を同じ位置関係で描いたりするという、普通の図形に見られるような特徴は、ここにはない。我々はこの特徴を厳密に見定めたわけではなく、そうしようと試みることが困難な問題を引き起こすことは認めざるを得ない。したがって、あくまで直観的なレベルでの主張になるのだが、セピア色で過去を、バラ色で未来を表象することは、図形であることから著しく逸脱していると言わざるを得ないと思われる。第二に、テーブルと果物の置かれている部屋が今、セピア色で照明されているとしよう。そうすると、図16は、一方で、セピア色と過去を結びつける規約により、過去を描写しているということになるが、同時に、現在の部屋の様子をまさに写実的に描写しているということにもなるだろう。つまり、図16はターゲットが定まっておらず、したがって、それについて真であるか偽であるかを言い得ないのである。

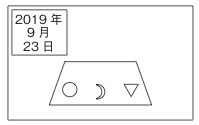

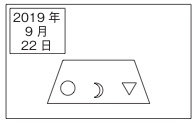

別の方法を考えてみよう。今度は状況が少し変わっていて、テーブルと果物の置かれている部屋には日めくりカレンダーが掛けられているとしよう。そうすると、この部屋の図は、例えば、図18、19、20

のようになるだろう。今が二〇一九年九月二三日だとすると、図18は現在を、図19は過去を、図20は未来を唯一のターゲットにしていると言えるように思えるかもしれない。しかし、そうではない。実は、この家の子供が日めくりを買ってもらった正月に九月二三日になるまで一気にめくってしまい、その後、年末まで日めくりを放置する、というのが事実なのである。したがって、図18は現在を一意的に描写しているのではなく、現在も過去も未来も描写していると考えざるを得ず、ターゲットが一つに定まらず、真偽を決定することはできなくなっている。図19は、日めくりがこの状態になっている時点はないのだから、ターゲットを失い、過去どころかどの時点も描写していないと考えるべきである。図20も同様である。この方法はこれまでの方法と比べて、図として不自然なところはない。しかし、前の段落で述べた第二の理由で示したのと同じ困難をやはり抱えているのである。

最後に、もう一つの方法を検討してみたい。これまでの方法は時間を表象するために本質的に時間とは無関係なもの(ラベル、記号、光線、物理的装置)を規約によって時間と結びつけているだけだった。しかし、図では描写する側とされる側の間に内的、本質的な関係が成立していることが認められる。例えば、我々が用いてきたテーブルの上の果物の例では、丸や三角などの形、オレンジ色や黄色などの色、右にある、中央にあるなどの位置関係といった普遍が、両方の側において例化されていた。つまり、こうした普遍を観点として両者は類似しているのである。時間をこうした内的関係によって表象する方法は存在するだろうか。一つ考えられるのは、同一の時間を共有するという方法である。すなわち、現在の時点に存在する図は現在の様子を描写しており、過去の時点に存在する図は過去の様子を描写しており、未来の時点に存在する図は未来の様子を描写していると考えるのである。ただし、過去や未来の時点に存在する図というのは現在から見て過去や未来に存在するのだから、現在に生きている我々には利用不可能である。したがって、現在に生きている我々が過去や未来を描写しようとしても、そのときに使える図は現在の時点に存在する図だけで、過去や未来の時点に存在する図を使うことはできないから、実際問題として、我々は過去や未来の様子をこの種の図によって描写することはできない。よって、この方法では、図は現在の時点しかターゲットにできないと考えるべきである。そうした大きな制約はあるが、これは、少なくとも現在の時点に関しては、その時点での様子を描く自然な図になっていると言えるであろう。なぜなら、現在の時点と類似しているものを探した場合、それ自身、すなわち、現在の時点ほど類似しているものはないからである。同一であることは類似していることの極限のケースだと考えられよう。ただし、この方法では、描写する側とされる側が完全に同一になっているわけではない。同一になっているのは時点だけである。すべてが同一になるとは、この例では、テーブルとその上の果物自体がそのまま図になるということである。これはどんな絵や写真や立体造形よりもモデル(描写される側)に類似した仕方でモデルを描写した完全な図と言えるであろう。しかし、完全であるため、これは常に必ず真になり、偽になることができない。モデルと同一であるため、モデルを間違った仕方で描写することができないからである。これに対して、ここで検討している図は、時点しか同一ではないから、その他の点で間違った描写を行い、偽になることができる。図1が現在の時点に存在するとして、現在の時点においてテーブルの上に左からミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいるならば、図1は真であり、それ以外の仕方で並んでいるならば、図1は偽である。そして、二段落前で述べた困難はこの図では生じないことがわかる。その困難とは、色合いや日めくりの表示は時間と本質的に結びついていないので、意図した時点をターゲットにできるとは限らないという困難であった。しかし、現在の時点はまさに現在の時点と本質的に結びついており、同一性を保ったまま過去や未来と結びつくことは不可能である。したがって、現在の時点にある図1は現在の時点をターゲットとしており、それを見失うことはあり得ない。よって、このように考えれば、図1に関して真偽を言うことはできるのである。

三 空間的図形と可能性

前節では、空間的図形はそれがどの時点をターゲットにして描写しているのかが分からない限り真偽を言い得ないということを指摘し、図はいかにして時点ターゲットを定め得るのかを検討した。その結果、図は描写されるものと時点を共有することで、現在の時点ならターゲットにすることができると結論した。この結論は、同一物の共有は類似性の極限であるというアイディアに基づいていた。このアイディアに納得できない者は前節での我々の結論を受け入れないであろう。しかし、前節の結論を受け入れない場合は、空間的図形は真にも偽になり得ないという本論文の最終結論に大きく近づいたことになる。なぜなら、本論文の最終結論を論駁するように思われる議論のひとつを退けているからである。退けられた議論は、我々が思いつくことができた唯一の議論であった。したがって、前節の結論を拒否し、なおかつ本論文の最終結論をも論駁したいと思う者は、図形が時点をターゲットにするための、時点の共有による類似性とは異なる別の新しいメカニズムを示さなければならないという、困難な責務を負うことになる。

では我々は前節の結論に満足し、本論文の最終結論を断念したのかというと、そうではない。この節では、空間的図形は、時点のターゲットを確保できたとしても、なお真にも偽にもなり得ないということを示したい。それも、前節の最後で与えた特殊な図形(時点の共有で特定の時点をターゲットにする図形)に依存した仕方で議論するのではなく、空間図形一般に当てはまる仕方で示したい。

図21

図21

は、前節最後で与えた仕方で、あるいは、その他の仕方で、時点tにおける部屋の状況を描写しているとしよう。後者の場合、図21はそうした図形になっていると想像してもらいたい。さて、時刻tにおいて(3)テーブルの上には果物が左からミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいるとすれば、図21はこの様子を正しく描写しており、真である。しかし、左からイチゴ、ミカン、バナナの順に並んでいるとすれば、図21はこの様子を間違って描写しており、偽である・・・。我々は前節の最初に(ターゲットとなる時点が確定していないことを度外視して)このように述べたが、実際はこう言い切れないのではないだろうか。すなわち、左からイチゴ、ミカン、バナナの順に並んでいるということが現実ならば、確かに図21はこの現実の様子を間違って描写しているが、テーブルの上に左からミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいるという可能性を、すなわち、現実世界とは異なる可能世界におけるテーブルの上の様子を正しく描写しているのではないだろうか。なにしろ、そこではミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいるのだから。可能世界という道具立てを持ち出すことには抵抗を感じる者も多いと思われる。実際、デイヴィッド・ルイスのように(4)、現実世界とは別に、しかし現実世界とまったく同じように、複数の可能世界が存在すると言われると、そうした意味での可能世界などは存在しないと言いたくなるのが普通である。しかし、可能世界をルイスのように極端に実在論的に考える必要は必ずしもないし、我々のここでの議論にとってもそう考える必要はない。可能世界は何らかの抽象的存在かもしれないし、観念のような単なる心的存在かもしれないが、可能世界の存在様態がどのようなものであれ、テーブルの上に果物が左からミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいるような可能世界があれば、図21はその可能世界を正しく描写しているのである。

図21は現実世界を間違って描写しており、別の可能世界の一つを正しく描写しているとして、では、図21は真かつ偽ということになるのだろうか。そうではない。前節の図1が現在、過去、未来のどの時点の様子を描写しようとしているのか、時点のターゲットが確定されていなかったの同様に、図21は現実世界の様子を描写しようとしているのか、他の可能世界の様子を描写しようとしているのか、様相のターゲットが確定されていないのである。したがって、図21は真であるとも偽であるとも言えない。よって、真偽になり得るためには図がターゲットを明示している必要がある。それはいかにして可能であるのだろうか。現実世界を描写する方法に限って言うと、(a)「現実」という語を記号化した「◎」をラベルに描いて図21に貼り付ける、(b)「◎」を図21の画用紙の中にそのまま描き込む、(c)図21を力強くヴィヴィッドに描く、などが考えられるかもしれない。いずれも前節で検討した、特定の時点をターゲットにする方法を応用しただけであり((a)は図7〜9、(b)は図13〜15、(c)は図16〜17の方法の応用)、その際に指摘された困難と同様の困難がここでも当てはまる。すなわち、以下のような困難である。(a)は図を逸脱しており、もはや図とは言えない。(b)は二重丸の形の置物が置いてある別の可能世界の部屋の図かもしれないし、そもそも、二重丸は現実性と似ていないので、現実世界とのつながりがまったく読み取れない。(c)はヴィヴィッドに照らし出された別の可能世界の部屋の図かもしれない。以上のような困難がやはり存在するのである。

前節の日めくりを描く方法と似た手法はここでは取れないだろうか。日めくりは時点と本質的に結びついている物の候補と考えられたのだが、実際はそうなってはいないので、時点を示すために使うことはできないのであった。現実世界を描写するためにこの手法を使うには、現実世界と本質的に結びついたものを見つけ出して図に描き込まなければならない。現実世界の部屋には柱時計が掛かっているので、それを描き込んだらどうだろうか。しかし、柱時計が掛かっている別の可能世界も存在するだろう。では、この部屋に敷かれている赤い絨毯も描き込んだらどうか。それさえも別の可能世界にもあるだろう。そこで、この部屋はどこの町にあるか、その町はどこの国にあるか、その国はどこの惑星にあるか、などなどを次々と描き込んではどうか。実際には無理だが、もしも現実世界の有り様をすべて一枚の図に描き込むことができれば、それは現実世界を描写のターゲットにした図ということになるはずである。現実世界とすべての点で同じである別の可能世界という考えは意味を成さないからである。しかし、このとき、この図は常に現実世界を正しく描写していることになり、間違って描写することができなくなってしまう。つまり、こうした図は真にはなり得ても偽にはなり得ないのである。この図の中で果物の配列順番だけ変えてしまえばよいのではないかと思われるかもしれないが、これはもはや現実世界を間違って描写した図ではなく、そのように並んでいるという点だけで現実世界とは異なっている、別の可能世界を正しく描写した図ということになってしまうのである。

最後に、前節の、時点の共有という方法と類似した手法を検討してみよう。現在の時点に存在する図は現在の時点における様子を描写している、というのがそこでの基本的アイディアだったから、それを応用すると、現実世界に存在する図は現実世界の様子を描写している、ということになるだろう。別の可能世界に存在する図はその可能世界を描写できることになるが、そうした図を現実世界に住む我々が利用することはできないから、この方法では現実世界しか描写できず、他の可能世界の在り方を描写することは一切できなくなる。これも大きな欠点だが、そうした犠牲を払えば、この方法で現実世界を描写のターゲットにした図を描くことができそうに思える。しかし、そうはならないというのが最後に我々が示したいことである。

現実世界に存在することで、図21は現実世界をターゲットにして描写していることが確定しているとする。あるいは、より一般的に議論するために、その他の仕方で、現実世界をターゲットにしていることが確定しているとする。もしも現実世界でテーブルの上に果物が左からミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいるならば、図21は真である。ここまでは良い。しかし、もしも現実世界で左からイチゴ、ミカン、バナナの順に並んでいるならば、図21は現実世界をターゲットにしているのだから、この並びを間違って描写しており、したがって偽である、と言い切れるだろうか。いや、そうではなく、図21は、ミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいる別の現実世界を正しく描写しており、依然として真である、とも言い得るのである。こう言い得るために我々が訴えたいのが、可能世界の階層化というアイディアである(5)。

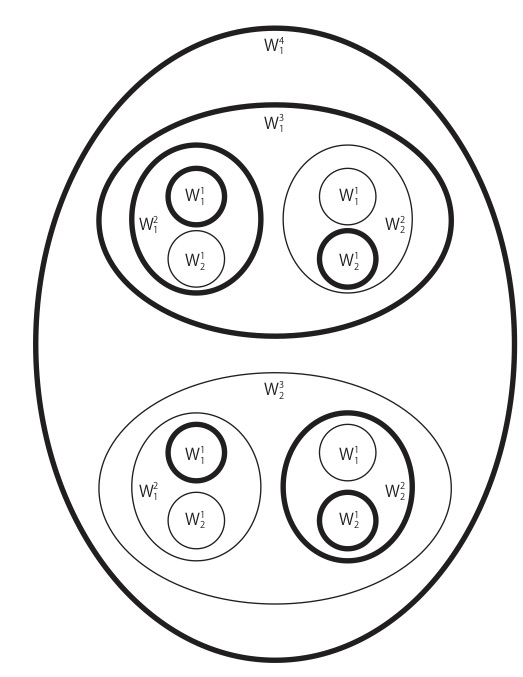

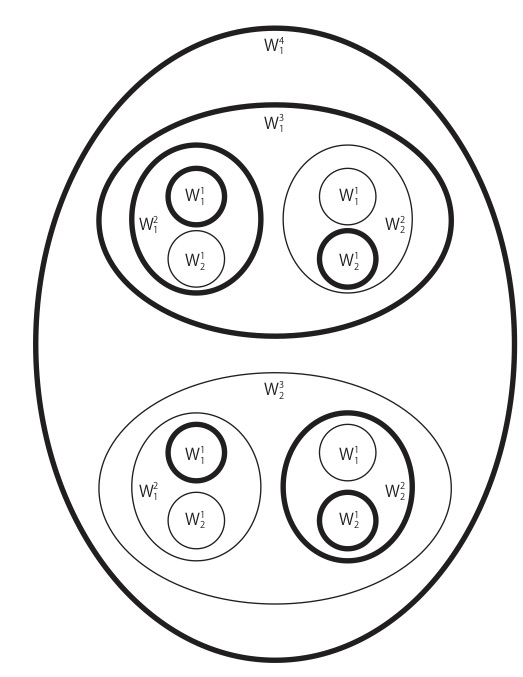

可能世界論というのは、複数の可能世界が存在し、その中の一つだけが現実世界である、と考える。しかし、この現実世界をどう考えるかで大きく二つに分かれる。一つはルイスの考え方で、それによると、諸可能世界自体には本質的な差異はなく、どの可能世界もその世界の住人にとって現実世界であるにすぎない、ということになる(6)。例えば、可能世界がW1とW2の二つしか存在しないとする。両者の間には、W1ではテーブルの上に果物が左からイチゴ、ミカン、バナナの順に並んでいるが、W2ではミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいる、などというような内容的な違いはあるが、それ以上の違いはない。ただ、我々はW1に住んでいるとすると、我々にとってW1は現実世界であり、W2はそうではない、という違いがある。また、W2に住んでいる人にとっては、W2が現実世界であり、W1はそうではない、という違いもある。つまり、現実的であるか否かという区別は可能世界に相対的な区別であり、現実―非現実という絶対的な区別が存在するわけではないのである(7)。現実世界についてのもう一つの考え方はライプニッツ的な考え方である。通俗的に理解されているライプニッツの可能世界論とは、多数の可能世界の中から神が最善の世界を選んで創造し、現実世界とした、というものである。この考えは、神による創造というファンタジーにこだわらなければ、多数の可能世界のうちの一つだけが現実性という性質を持っている、と理解することができる。現実性という性質の所有は客観的な出来事であり、観点に依存した相対的なものではない。すなわち、先の例でW1が現実性という性質を所有し現実世界になっているとすれば、W1の住人だけではなくW2の住人から見ても、W1が現実世界である。また、現実性の所有は偶然的な出来事であるから、どの可能世界も現実世界になり得るということが帰結する。先程の例ではW1が現実世界だったが、W1ではなくW2が現実世界であることも可能なのである(8)。さて、この偶然性も様相概念である以上、可能世界という装置で説明されるべきではないかというアイディアが思いつかれる。これが可能世界の階層化というアイディアである。具体例で説明しよう。先程の普通の意味での可能世界は「1階の可能世界」と呼ぶことにし、テーブルの上に果物が左からイチゴ、ミカン、バナナの順に並んでいる1階の可能世界をW11、ミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいる1階の可能世界をW12とする(上の添え字が階数を表している)。そして、1階の可能世界のすべてが(この場合、W11とW12の2個が)集まって、2階の可能世界W2が形成されていると考えるのである。2階の可能世界は1個しか存在しないと思われるかもしれないが、そうではなく、この場合(1階の可能世界が2個の場合)は2個存在する。すなわち、W11の方が現実世界になっている可能世界W21とW12の方が現実世界になっている可能世界W22の2個である。一般に、1階の可能世界がn個存在する場合、2階の可能世界もn個存在することが見て取れるであろう(9)。

図21の様相に関するターゲットの問題に戻ろう。これは現実世界をターゲットにしているとされているのであった。したがって、それは(二階の)可能世界W21の中の現実世界W11をターゲットにしていて、それを間違って描写している。しかし、同時に、可能世界W22の中の現実世界W12をターゲットにし、それを正しく描写しているとも言える。よって、図21の様相のターゲットは確定しておらず、図21は真とも偽とも言えないのだ、ということが帰結する。現実性(現実世界であるという性質)は唯一無二の性質と考えられていたので、それを所有することで一つの可能世界を同定できると考えられていたのだが、可能世界の階層化というアイディアのもとでは、現実性は複数の可能世界に分有され得る一種の普遍であると考えられるので、唯一の可能世界をピックアップすることに失敗するのである。

これに対して、次のように反論されるかもしれない。現実世界がW21の中のW11とW22の中のW12の二つあるとしても、現実に現実世界になっているのは前者である。したがって、現実性に依拠することでやはりW11をターゲットにできるのではないだろうか。確かに、この反論が示唆しているように、2階の諸可能世界は対等に並んでいるのではなく、どれか一つが言わば2階の現実性という性質を所有して、2階の現実世界になっている。この場合、W22ではなくW21の方が2階の現実世界になっており、そのことが、このW21の中の現実世界W11が現実に現実世界になっていることを保証しているのである。そこで、図21は、2階の現実世界の中の1階の現実世界に存在する図であることを通して、W11をターゲットにしていると言えるかのように思われる。しかし、そうではない。可能世界の階層化は次のように更に進んでいくからである。2階の可能世界がすべて集まって3階の可能世界が形成されるが、その個数は2階の可能世界の個数と同じであり、今の場合だと2個である。ひとつは、W22はただの2階の可能世界に留まっているがW21が2階の現実世界になっている3階の可能世界W31であり、もうひとつは、W21はただの2階の可能世界に留まっているがW22が2階の現実世界になっている3階の可能世界W32である。したがって、2階の現実世界の中の1階の現実世界であるという性質は、W31の中のW21の中のW11だけではなく、W32の中のW22の中のW12も所有しており、図21はどちらをターゲットにしているのか、未確定である。よって、図21は真とも偽とも言えないのである。しかし、W22ではなくW21が2階の現実世界であることの方が現実ではないか、と言われるかもしれない(図22

図22

参照。ここでは、可能世界を円で表象し、円の内部の円は可能世界を形成する可能世界を表しており、太線の円で表された可能世界が現実世界である)。しかし、W22が2階の現実世界であることの方が現実であることも可能なのであり、以下、同じ議論が無限に続いていくことになる。結局、高階の現実性に訴えても、一つの世界を選び出すことは不可能である(10)。

四 おわりに

図と文ないし言語を比較する研究は多い。美学研究者の松永伸司は「画像を言語として(あるいは言語学的な枠組みをつかって)理解しようという試みは無数にある。一方で、画像と言語は重要な点で異なるという見解もまた無数にある」(11)と述べている。本論文ではそうした無数の研究をほとんどフォローできなかったが、図は真偽になり得るのかという問題に限っても、二節で見たゴンブリッチの、ラベルがなければ図は真偽になりえないという見解や、ネルソン・グッドマンの、図は言明を行わないので真偽とは無縁であるという見解(12)が目につく。本論文はこうした研究の流れに位置づけることもできるが、一つ大きな違いがあるので、おわりにその点を説明しておきたい。

我々は本論文で図形が真偽になりえないことを示すことを試みた。しかし、文が真偽になり得ることは疑いようがない。したがって、我々は図形が言語と「重要な点で異なるという見解」を示したように思われるかもしれないが、そうではない。我々は文が真偽になり得ることは当然のことと考えるが、いかにして真偽になるのか、そのメカニズムの解明が我々の本来の関心事なのである。そして、この論文で検討したかったのが、そうしたメカニズムを説明するとされる真理対応説だったのである。真理対応説は古くて、しかもいまだに人気がある真理論だが、これほど不明瞭な理論もない。批判しようにも、そもそも対応関係とは何なのかさえはっきりしないのである。そこで、真理対応説は図形の真偽をモデルにしているのではないかと考え、図形の真偽を検討することにした。図形の真偽を成立させるものとしてここで取り上げたのは、図形は事実を正しく描写したり間違って描写したりする、という考えである。これもまた漠然とした考えではあるが、本論文では、図形が事実を正しく描写したり間違って描写したりすることはありえないと論じた。この議論のエッセンスは、文に対しても直接、適用することができる。次の文を考えてみよう。

(23)テーブルの上には果物が左からミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいる。

これは、図21と同様、様相のターゲットが定まっていないので、真偽を言うことはできない。だが、図のときとは違って、時間のターゲットを固定する場合と同様、様相のターゲットを固定する装置は簡単に準備できそうに思える。すなわち、次の文である。

(24)現実世界において、テーブルの上に果物が左からミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいる。

「テーブルの上には果物が左からミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいる」の部分は図と同様に描写していると考えられるが、「現実世界において」の部分が図には見られない文特有の装置である(第二節で見た、図に付されたキャプションと同じである)。しかし、この表現が現実世界であるという性質を介して特定の世界を指示しようとしている以上、それは、イチゴ、ミカン、バナナの順に並んでいる現実世界ではなく、第3節で見た、ミカン、バナナ、イチゴの順に並んでいる別の現実世界をターゲットにしているとも考えられる。どちらをターゲットにしているか確定できないので、文(24)は真とも偽とも言えないのである。

真理対応説論者は図形による描写とはまったく違った仕方で対応という関係を考えている可能性はどこまでも残る。したがって、本論文では真理対応説を完全に論駁したことにはならない。しかし、真理対応説を導いている有力な考えの一つを否定したということは言えるのではないかと思う。

本論文の目的は真理対応説に否定的な結論を出すことにあるのであって、文が真偽になり得ることを否定する意図はまったくない。そうではなく、真理対応説以外のメカニズムで文の真偽は成立していると我々は考える。そして、このメカニズムが図形にも共有される可能性は否定しない。すなわち、図形が言語と「重要な点で異なるという見解」を最初から取っているわけではないのである(13)。

註

(1)橋本(二〇一九)。

(2)Gombrich 1959, p. 59. 最後に挙げられている例では、絵画がどの空間的領域を描写のターゲットにしているのかを決定するのが、「ティボリ」と書かれたラベルなのである。我々はこのような例で真偽を決定するのにラベルが必要だとは必ずしも考えないが、ここではこれ以上この問題を議論することはできない。

(3)これ以降、「時刻tにおいて」という修飾は省略するが、テーブルの上の果物の配列はすべて時刻tにおけるものだと理解されたい。

(4)Lewis 1986。

(5)我々はかつて、「・・・ということはない」を「・・・ということは非現実的である」によって定義できるか否か、つまり否定を(世界の)非現実性によって定義できるか否かという問題を検討し、そうした定義は不可能であると論じるために、可能世界の階層化というアイディアを導入した(橋本(二〇一〇)、二六―九頁)。なお、最近では、入不二基義が類似のアイディアを提出している(入不二(二〇一九)、九五―六頁)。

(6)Lewis 1986, pp. 92-3(翻訳、一〇二頁)。

(7)現実性についてのルイスのこの考え方は、誰であれ人はその人にとって私であり、絶対的な私などは存在しない、という通常の「私」についての考え方と類比的である。

(8)現実性についてのこのライプニッツ的考え方は、私の存在の絶対性を言う永井均の「私」についての考え方と類比的である。彼の考えの表現の一つである永井・榑林説では、物理的にも心理的にも同一の人間が私になったりならなかったりすることが可能であるとされている(永井(一九九六)、八四―八頁)。ライプニッツ的可能世界も、その中身に一切の変化なしに現実世界になったりならなかったりするものと考えられている。

(9)現実世界が一つも存在しないこと(どの可能世界も現実性という性質を所有していないこと)や、複数の可能世界が現実世界であることも可能ではないかと思う者もいるかもしれない。我々はこの問題を別の論文で検討したことがある(橋本(二〇一八)、五三―七頁)。しかし、ここでは、可能世界の少なくとも一つが、そして、多くても一つだけが現実世界になっているという常識的な見解を単純に前提することにする。

(10)現実性についてのルイスの考え方を取った場合どうなるかという問題が残っている。我々としてはルイスの考え方は可能性についての理解としては不適切ではないかと言いたいのだが、ここではその準備ができていないので、適切であると仮定して検討しなければならない。しかし、ルイスの考え方だと、どの可能世界も現実世界なのだが、そうだとすれば、図21の現実性は任意の可能世界に共有されているので、結局、図21は唯一の可能世界をターゲットにしているとは言えなくなるのではないかと思われる。

(11)松永(二〇一五)、二七頁。なお、松永の研究からは特に美学方面での研究動向について多くを学んだ。

(12)Goodman 1978, p. 131(翻訳、二二〇―一頁)。なお、グッドマンの理論については菅野盾樹の研究、特に、菅野(一九九九)から多くを学んだ。

(13)匿名査読者からの指摘によって論述を改善することができました。感謝いたします。

文献

- Gombrich, E. H. 1959. Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. Phaidon Press Limited. 5th ed. 1977. References to the latter.

- Goodman, N. 1978. Ways of Worldmaking. Hackett Publishing Company.(ネルソン・グッドマン、『世界制作の方法』、菅野盾樹・中村雅之訳、みすず書房、一九八七年。)

- Lewis, D. 1986. On the Plurality of Worlds. Basil Blackwell.(デイヴィッド・ルイス、『世界の複数性について』、出口康夫監訳、佐金武・小山虎・海田大輔・山口尚訳、名古屋大学出版会、二〇一六年。)

- 入不二基義、二〇一九、「「あるようにあり、なるようになる」とはどういうことか?」、入不二基義・森岡正博、『運命論を哲学する』、明石書店、六八―一一〇頁。(この論文は、最初の11行は森岡の発言を収録しているが、以降はすべて入不二の発言という形になっているので、入不二の論文として扱う。)

- 菅野盾樹、一九九九、『恣意性の神話 記号論を新たに構想する』、勁草書房。

- 永井均、一九九六、『〈子ども〉のための哲学』、講談社。

- 橋本康二、二〇一〇、「真理表の哲学 ──意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、

- ラムジー的考察── (二)」、『哲学・思想論集』三五号、一五―三六頁。

- ────、二〇一八、「『論理哲学論考』の電気回路モデル ──真理表の哲学(八)──」、『哲学・思想論集』四三号、二三―六二頁。

- ────、二〇一九、「数学的図形における真理と虚偽」、『哲学・思想論集』四四号、一―一七頁。

- 松永伸司、二〇一五、「言語としての画像」、『東京藝術大学美術学部論叢』一一号、二七―三四頁。

Truth and Falsehood in Spatial Diagrams

Kouji Hashimoto

In this paper, we show that a spatial diagram can be neither true nor false. For example, the diagram

seems to state that on the table, an orange, a banana and a strawberry are arranged in order from the left. So, one may think that if they are arranged in that order, then the above diagram is true, and false otherwise. However, it is impossible to determine the truth-value of it in this way. The reasons are as follows. First, the diagram is not in the present tense. It does not indicate the date and the time in which those fruits are/were/will be arranged at all. Second, the diagram does not necessarily make a statement about how the actual world is. It may just say something about a possibility. It does not indicate the possible world which it is trying to depict and describe. Therefore, we cannot say whether it is true or false. It lacks a truth-value.

図8

図8 図9

図9

図11

図11 図12

図12

図14

図14 図15

図15

図19

図19 図20

図20