『論理哲学論考』の先駆者としてのクリスティーン・ラッド=フランクリン

橋本康二

一 はじめに

クリスティーン・ラッド=フランクリンは、フレーゲによる論理革命が始まったばかりの、まだアリストテレス論理学が支配的だった時代に現れ、アリストテレス論理学をある意味で最終的に完成させたとも見なせる論理学者である(1)。しかし、彼女の論理学思想の中には、革命以前の旧体制の中にはとどまらないものがあるようにも思われる。この論文で指摘したいのは、ラッド=フランクリンは、新体制に属するウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』の思想に接近しており、その先駆者と見なせる、ということである。

ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』(2)の基本精神は、言語では語り得ないものがあり、そちらの方が語り得ることよりも重要なのだが、語り得ない以上、それについては沈黙するしかない、というものである。この基本精神がラッド=フランクリンに既に見られるということは、ない。その意味では彼女は『論理哲学論考』の先駆者ではない。では、いかなる意味で『論理哲学論考』の先駆者と言えるのだろうか。『論理哲学論考』は語り得ないことを示すために、語り得ることの総体を厳密に規定した。それによって、この規定の外にあるものとして、語り得ないものの存在を示すことができたのである。これによって、ウィトゲンシュタインは、単なる神秘主義とは違う、論理的な神秘主義とでも言うべきものを生み出したのである。語り得ることの総体を規定する理論が、いわゆる「真理関数論」である。ラッド=フランクリンはこの真理関数論に接近しており、その意味で『論理哲学論考』の先駆者と見なせる、というのが、この論文で指摘したいことである。

二 『論理哲学論考』の真理関数論

「真理関数論」という言葉を聞いて、今日一般に思い浮かべられるのは、「ない」、「かつ」、「または」、「ならば」などの語を含む複合文の真偽は、その構成要素である原子文の真偽によって決定される、という理論のことであろう。この理論は、この真偽の決定方法を「真理表」と呼ばれる表で示すことで、よく知られるようになった。真理表の例として、表1と表2を掲げておく(これらの表で、「P」、「Q」は「雪は白い」などの具体的な文を省略したものである)。

表2

| P | Q | PかつQ | PまたはQ | PならばQ |

| 真 | 真 | 真 | 真 | 真 |

| 真 | 偽 | 偽 | 真 | 偽 |

| 偽 | 真 | 偽 | 真 | 真 |

| 偽 | 偽 | 偽 | 偽 | 真 |

これらの表で明らかなように、複合文は、真ないし偽という真理値を引数に取り、真理値を値として返す、一種の関数として考えられている。したがって、複合文は「真理関数」とも呼ばれ、このように複合文を理解する理論として、この理論は「真理関数論」と呼ばれているのである。しかし、このように理解された真理関数論では、なぜ真理関数論によって語り得ることの総体が決定されるなどと言えるのか、まったく見えてこないであろう。『論理哲学論考』の真理関数論は、このような真理表で表されている複合文の真理の決定プロセスを結果的には含意しているのだが、実際は、世界と言語に関する哲学的な主張を含む、より包括的な理論である。そこで、まず、『論理哲学論考』の真理関数論を簡単に振り返ることから始め(3)、その後で、ラッド=フランクリンの思想に戻ってくることにしよう。

『論理哲学論考』は、世界は事態から構成されていると考える。事態は、成立して事実になることもあれば、成立せず単なる事態にとどまっていることもある。したがって、仮に世界を構成している事態が一個だけだとしても、世界は二個存在することになる。すなわち、この事態が成立している世界と成立していない世界の二個である。これが可能性を生み出す。すなわち、ここにあるのは二個の可能世界であり、どちらかが現実世界である。事態は対象が組み合わさることでできており、言語の側では、単語を組み合わせて原子文を作ることによって、この様子を写し取ることができる。これが、「像の理論」と呼ばれる考え方である。したがって、事態の成立/非成立は、事態を写し取っている原子文を使って表現できる。そうすると、世界を構成している事態が一個だけであり、この事態を原子文「P」が写し取っているとすれば、二個の可能世界は表3のように表すことができる。

原子文は事態の像となるという特殊な役割も持つが、文一般の本来の役割は、可能世界への同意と不同意を表出することにある。そして、ある文が同意している可能世界の中に現実世界があれば、その文は真であり、同意していない(不同意である)可能世界の中に現実世界があれば、その文は偽である。そうすると、文の総個数は、この場合、表4で示されている四個であることが判明する。

表4

| P | 文1 | 文2 | 文3 | 文4 |

| 可能世界1 | 成立 | 同意 | 同意 | 不同意 | 不同意 |

| 可能世界2 | 非成立 | 同意 | 不同意 | 同意 | 不同意 |

なぜなら、同意と不同意という二種類のものから一個を選ぶことを、同じ種類のものを選ぶことを許す形で二回行うのだから、その組み合わせ方は、22=4個となり、それ以上は数学的ないし論理的にあり得ないからである(一般に、n種のものをr個並べる重複順列の個数は、nr個。今は、n=2、r=2なので、22=4個となる)。

表4の文2は、事態Pが成立している可能世界1には同意しているが、事態Pが成立していない可能世界2には同意していない。これは、一般には「P」と書かれる文である。原子文「P」と同じ形をしているが、厳密には区別して考えなければならない。原子文としての文「P」は事態の単なる像であって、主張は行っていないが、本来の文である文2としての「P」は同意・不同意を通して主張を行っている。そして、文2は、それが同意している可能世界1が現実世界なら、真であり、同意していない可能世界2が現実世界なら、偽である。文3は、可能世界1には同意していないが、事態Pが成立していない可能世界2には同意している。これは一般に「Pということはない」と書かれる、否定文である。文1は、すべての可能世界に同意している文である。したがって、どれが現実世界であろうとも、常に真になる。これは「トートロジー」と呼ばれ、一般には、「P、または、Pということはない」などと書かれる。文4は、すべての可能世界に同意していない文である。よって、現実世界が何であれ、常に偽となる。これは「矛盾」と呼ばれる。

事態がもう一個存在し、それを写し取っている原子文を「Q」とすれば、可能世界の個数は表5で示されている四個となる。

表5

| P | Q |

| 可能世界1 | 成立 | 成立 |

| 可能世界2 | 成立 | 非成立 |

| 可能世界3 | 非成立 | 成立 |

| 可能世界4 | 非成立 | 非成立 |

可能世界の総数は、成立と非成立の二種類から二個選んで並べた重複順列だから、22=4個となるのである。そして、文の個数は、同意と不同意の二種類から四個選んで並べた重複順列だから、24=16個となる。スペースの都合上、「同意」を「○」で表し、「不同意」を空白にすることで表すことにすると、16個の文は表6で示される通りである。

表6

| P | Q | 文1 | 文2 | 文3 | 文4 | 文5 | 文6 | 文7 | 文8 | 文9 | 文10 | 文11 | 文12 | 文13 | 文14 | 文15 | 文16 |

| 可能世界1 | 成立 | 成立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | | | | ◯ | | | | |

| 可能世界2 | 成立 | 非成立 | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | | | ◯ | ◯ | | | ◯ | | | |

| 可能世界3 | 非成立 | 成立 | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ | | ◯ | | ◯ | | ◯ | | | ◯ | | |

| 可能世界4 | 非成立 | 非成立 | ◯ | | ◯ | ◯ | ◯ | | | ◯ | | ◯ | ◯ | | | | ◯ | |

表6の中のいくつかの文を取り上げて見てみよう。まず、文12は可能世界1だけに同意しており、一般には「PかつQ」と表される連言である。次に、文2は可能世界4にだけ同意しておらず、一般には「PまたはQ」と書かれる選言である。また、文4は可能世界2にだけ同意しておらず、一般には「PならばQ」と書かれる条件文である。

世界の中にどのような事態が全部で何個あるのか、具体的なことはもちろん分からないが、事態がn個存在するならば、2n個の可能世界が存在し、22n個の文が存在する。例えば、事態が3個存在するならば、23=8個の可能世界が存在し、223=256個の文が存在する。事態が4個存在するならば、24=16個の可能世界が存在し、224=65536個の文が存在する。こうした文によって語られることが語り得ることのすべてである。日常言語のどの文も、深層構造においてこの22n個の文のどれかに還元される。還元されない文は、語り得ないことを語ろうとしている無意味な悪あがきにすぎない。これが『論理哲学論考』の真理関数論である。

三 ラッド=フランクリンの理論

『論理哲学論考』は世界の究極的な構成要素は事態を作り上げている物(『論理哲学論考』の用語では、対象)であると考える(4)。これは現代論理学の基本になっている考え方である。そこでは、物が性質を持つこと、物と物が関係に立つことが語られ、その上で、物に対して量化がおこなわれる。これに対して、ラッド=フランクリンはあくまで旧体制のアリストテレス論理学の世界観に立っている。すなわち、世界の究極的な構成要素は、一般名詞(名辞)が意味している性質である(すぐ後に述べるように、物の存在が否定されているわけではなく、主題(主語)になるのが性質だ、ということである)。アリストテレス論理学では性質の間の関係が語られるのである(ただし、性質を量化するという発想はなかった)。性質による世界構成は事態によるそれより少し複雑で、注意が必要である。まず、最初に注意すべきことは、一個の性質だけで世界が構成されるということはない、という点である。ある性質aが世界の中に存在するならば、必ずそれを否定した否定的性質も存在するのである(否定される前の元の性質aの方は「肯定的性質」と呼ぶことにする)。ここでは、否定的性質は、「a」のように、肯定的性質を表す語の上に棒を置いて表すことにする。次に注意すべきは、肯定的性質が複数存在するとしても、それらとそれらの否定的性質が基本的な構成要素となって世界を構成するのではなく、性質が結合して複合性質を構成し、この複合的性質が世界を構成する基本要素となる、という点である。赤いという肯定的性質と丸くないという否定的性質が結合してできた複合性質は、一般に、「赤くて丸くない」のように、連言を使って言い表される性質である。そこで、ここでは、前者を「a」、後者を「b」と記号化するなら、この複合的性質を、「ab」のように、ふたつを連続して書くことによって記号化する。そうすると、もしも世界に肯定的性質aに加えてbも存在するならば、それぞれの否定的性質であるaとbも存在し、これらが結合してできた複合性質ab、ab、ab、abの四個が存在することになり、この四個が世界を構成する基本要素となるのである。aとaのように、同じ性質の肯定的性質と否定的性質は、矛盾するため、結合できない。したがって、一般に、n個の肯定的性質が世界にあるとすると、2n個の複合的性質が存在し、これらが基本要素となって世界を構成しているのである(複合的性質の中には、n個の肯定的性質のすべてが含まれているか、含まれていない肯定的性質があれば、それに対応する否定的性質が含まれているので、肯定と否定という二種類のものから一個を選ぶことをn回繰り返す重複順列と同じになるから、2n個の多様性が生じる)。ある物が他のものと結合して複合的物ができると、それは元の物を含む、それよりも「大きい」ものとなる。これに対して、性質はその逆になっている。すなわち、ある性質が他の性質と結合して複合的性質ができると、それは元の性質よりも、ある意味で、「小さい」ものとなり、複合的性質の方が基本要素となり、それらが集まることで元の性質が構成され(例えば、abとabの和がaになる)、最終的に世界が構成されるのである。そして、最後に注意すべきことは、この複合性質は例化される(その性質を持つ物が存在する)か、例化されない(その性質を持つ物が不在である)かのどちらかである、ということである。このことがさまざまな可能世界を生み出すことになる。

ラッド=フランクリンは、肯定的性質がaとbの二個の場合の、すなわち、世界が四個の複合性質ab、ab、ab、abによって構成されているときの、すべての可能世界を表7によって与えている(5)。

表7

| | | | |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |

| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |

| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |

| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |

| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |

| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |

| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |

| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |

| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |

| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |

| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |

表7では、「例化されている」を「1」、「例化されていない」を「0」で表している。この二種類から一個を選んでそれを四個並べるのだから、全部で24=16個の並べ方があり、したがって、可能世界の総数は16個となる。右端のコラムの数字は可能世界の名前である(6)。事態の成立/非成立が複合性質の例化/非例化に置き換わっているが、『論理哲学論考』の可能世界の構成方法とまったく同じ方法でラッド=フランクリンが可能世界を構成していることは、この表7から明らかである。ただし、表7に示された方法は、ラッド=フランクリンの独創ではなく、彼女自身が断っているように、ウィリアム・スタンレー・ジェヴォンズが最初に考案したものである。ジェヴォンズのオリジナルの表は表8である(7)。

表8

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| aB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| ab | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

ジェヴォンズは肯定的性質を大文字で表し、その否定的性質を小文字にして表しているが、ラッド=フランクリンは棒線で否定的性質を表し、さらに、この表を縦に並び替えている。この表で注意すべきはアステリスク(*)が付された可能世界である。ジェヴォンズはこれらの可能世界だけを可能世界として認め、それ以外のものは、表には載せているが、可能世界として認めなかったのである。彼が可能世界として認めたのは、結合される以前の肯定的性質と否定的性質のすべてが例化されているケースである(結合される以前の肯定的性質と否定的性質のことを、以下では「単純性質」と呼ぶことにする)。例えば、ケース7*では、複合性質Abが例化されているので、単純性質Aとbは例化されており、複合性質aBが例化されているので、単純性質aとBは例化されている(複合性質は単純性質の一部分なので、複合性質が例化されていれば、それを含む単純性質の方も例化されていることになる)。つまり、すべての肯定的性質と否定的性質が例化されているので、可能世界として認められる。他方、例えば、ケース6では、複合性質Abが例化されているので、単純性質Aとbは例化されており、複合性質abが例化されているので、単純性質aも例化されているが、単純性質Bは例化されていない。よって、これは可能世界としては認められないのである。これに抗して、ラッド=フランクリンは、アステリスクが付されていないケースも可能世界として認めている(8)。したがって、彼女の表は彼女の独創とも言えるであろう(アステリスクを付す必要がないと考えている点において)(9)。そして、これが『論理哲学論考』の真理関数論の先駆けと見なせるのである。比較のために、『論理哲学論考』のオリジナルの表のひとつを表9に掲げておく(10)。

表9

| p | q | r |

| W | W | W |

| F | W | W |

| W | F | W |

| W | W | F |

| F | F | W |

| F | W | F |

| W | F | F |

| F | F | F |

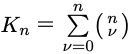

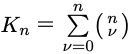

「p」、「q」、「r」は事態を表す記号。「W」はドイツ語の「真(wahr)」の頭文字、「F」は「偽(falsch)」の頭文字だが、本稿における先の紹介では、それぞれ「成立」、「非成立」と読み替えていた(解釈していた)。『論理哲学論考』では「可能世界」という言葉は使われおらず、「真理可能性」と呼ばれている。『論理哲学論考』は事態がn個のときの真理可能性(=可能世界)の総数Knを、 という、やや複雑な仕方で求めているが、これは結局これまでと同じ重複順列の個数を求めることに等しいので、Kn=2nとなる(11)。n=3のときK3=23=8となり、この八個の真理可能性を表しているのが表9である。可能世界の表に基づいた文の構成に関しても、『論理哲学論考』のオリジナルを表10として掲げておこう(12)。

これは事態が二個の場合の文の構成のひとつで、同意を「W」で表し、空白で不同意を表している(13)。しかし、「p」、「q」の下にある「W」は真理や成立を意味しているのであり、同意を意味していないことは明らかである。したがって、同意を意味させるのに同じ「W」を使うのは、非常に誤解を招きやすいと言わざるを得ない。そのため、先に紹介したときは「W」の代わりに「同意」をそのまま使ったり、「○」を使ったりして、「p」、「q」の下の「W」と区別をつけたのである。

という、やや複雑な仕方で求めているが、これは結局これまでと同じ重複順列の個数を求めることに等しいので、Kn=2nとなる(11)。n=3のときK3=23=8となり、この八個の真理可能性を表しているのが表9である。可能世界の表に基づいた文の構成に関しても、『論理哲学論考』のオリジナルを表10として掲げておこう(12)。

これは事態が二個の場合の文の構成のひとつで、同意を「W」で表し、空白で不同意を表している(13)。しかし、「p」、「q」の下にある「W」は真理や成立を意味しているのであり、同意を意味していないことは明らかである。したがって、同意を意味させるのに同じ「W」を使うのは、非常に誤解を招きやすいと言わざるを得ない。そのため、先に紹介したときは「W」の代わりに「同意」をそのまま使ったり、「○」を使ったりして、「p」、「q」の下の「W」と区別をつけたのである。

ラッド=フランクリンに戻ろう。可能世界の列挙に関して、ラッド=フランクリンが『論理哲学論考』を先取りしていることは以上のように明らかなのだが、文の意味を可能世界と関連させて説明するというアイディアでも彼女は『論理哲学論考』を先取りしているのである(14)。彼女は、まず、「常に完全に世界を規定した民族」(15)というのを想像し、そうした人々は、すべての複合性質に関して、それが例化されているかいないかを決定することで、ただひとつの宇宙だけを選び出すと考える。ラッド=フランクリン自身はそうしていないが、これを可能世界の表を使い、選び出された可能世界にチェックマーク(✓)を付けることによって表すと、例えば、表11のようになるだろう。

表11

| | | | | イ |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |

| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |

| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |

| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |

| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |

| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |

| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ✓ |

| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |

| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |

| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |

| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | |

| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |

これは、abは例化されているが、それ以外の複合性質は例化されていない、可能世界8のみを選び出している文ということになる。ラッド=フランクリンはこれを独自の表記法を使って次のように表す。

ここでは、複合性質xyが例化されていることを「x⋁y」と表記し、例化されていないことを「x⊽y」と表記している。また、文をそのまま繋げることで連言を表している。したがって、全体を普通の言葉で表現すると次のようになる。

abは例化されていない、かつ、abは例化されていない、かつ、abは例化されていない、かつ、abは例化されている。

16個の可能世界のどれかを選び出すのだから、このタイプの文は全部で16個存在する。これがこの民族が語るすべてである。しかし、語り得ることのすべてではない。

次にラッド=フランクリンが取り上げるのは、「現に存在する民族」(16)、すなわち、我々である。我々の話だから、我々が現に使っている普通の文を考えれば良い。ラッド=フランクリンが例に挙げるのは次のふたつの文である(17)。

(ロ) いかなるaもbではない。

(ハ) あるaはbである。

(ロ)は「組み合わせ[=複合性質]ab[を例化している物]の存在を否定しているが、残りの組み合わせの内、0個、どれか1個、どれか2個、ないし3個全部のどれが存在しているのかは、疑わしいままにしている」。他方、(ハ)は「組み合わせabの存在を主張しており、宇宙を8個のケース――1、3、5、7、9、11、13、15――のどれか一個に制限している」(18)。これを先と同じような表を使って表すと、表12になる。

表12

| | | | | ロ | ハ |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |

| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | ✓ |

| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ✓ | |

| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | | ✓ |

| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ✓ | |

| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | | ✓ |

| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ✓ | |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | | ✓ |

| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ✓ | |

| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | | ✓ |

| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ✓ | |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | | ✓ |

| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | ✓ | |

| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | | ✓ |

| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | ✓ | |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | | ✓ |

我々現存民族が普通に用いている文はこのタイプの文である。すなわち、複合性質のひとつに関して、それが例化されているか否かは特定するが、その他の複合性質の例化に関しては「疑わしいままにしている」ような文である。それは全部で8個あることになる。これが我々現存民族が語るすべてである。しかし、やはり、語り得ることのすべてではない。

最後にラッド=フランクリンが取り上げるのが、「最大限に可能な、表現の多様性を有した民族」である。

「最大限に可能な、表現の多様性を有した民族は、好きなだけの度合いの多義性を持って語ることができるであろう。この民族は、現実世界を、すべての可能な[世界]の中の任意のひとつ、すべての可能な[世界]の中から任意に二個選んだものの中のどれかひとつ、任意に三個選んだものの中のどれかひとつ、などなどと限定するための、別個の命題形式を持っているだろう。すなわち、この民族が有する二個の項からなる命題の総数は、何も言われていないケースを数に入れるならば216個、入れなければ216-1個である」(19)。

先の(イ)は、16個あるすべての可能世界の中から任意のひとつに現実世界を限定した文である。(ロ)や(ハ)のタイプは、16個あるすべての可能世界の中からある仕方で八個を選び、その中のどれかに現実世界を限定した文である。これ以外の例としてラッド=フランクリンが挙げるのは、選言と連言を組み合わせた次の文である(「a」、「b」をそれぞれ順に具体的な一般名詞「科学者」、「神学者」に置き換えている)。

(ホ) いかなる科学者も神学者ではない、あるいは、ある神学者は科学者ではない、あるいは、神学者でない者の中には科学者もいるしそうでない者もいる、あるいは、誰もが神学者である。

これは表で表すと表13になる。

表13

| | | | | ホ |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ |

| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ |

| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ✓ |

| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ✓ |

| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ✓ |

| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |

| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ✓ |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ✓ |

| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ✓ |

| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |

| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ✓ |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | ✓ |

| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | ✓ |

| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | ✓ |

| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | ✓ |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ✓ |

つまり、これは、16個あるすべての可能世界の中から14個を選び、その中のどれかに現実世界を限定した文である。より特定すると、この文を主張するということは、「14個の度合いの多義性を持つ言明を行うこと、すなわち、考察中の現実世界の構造を5と9を除くどれかの[可能世界]に限定することである」(20)。この民族は、このように複合性質が4個の場合、チェックマークか空白コマを16個並べて文を作るのだから、全部で216個、すなわち、65536個の文が存在することになる。これは、『論理哲学論考』の事態の数が4個のときとまったく同じ考え方であり、それと同じ文の個数を導いている。『論理哲学論考』はこれを語り得ることのすべてと考えたが、ラッド=フランクリンは、これが「最大限に可能な、表現の多様性」だと考えていたのである。両者の類似性は明白である。

四 おわりに

最後に、結論に代えて、ふたつ注意をしておきたい。ひとつは、先の引用に明示されているように、ラッド=フランクリンが文の総数を、216個、ないし、216-1個と考えている点である。この違いは、「何も言われていない」文を真正の文とみなすか、見なさないかによって生じる、とされている。この「何も言われていない」文とは、おそらく、表14で表される文のことであろう(強調のため空白コマをカッコ書きで注記している)。

表14

| | | | | |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (空白) |

| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (空白) |

| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | (空白) |

| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | (空白) |

| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | (空白) |

| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | (空白) |

| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | (空白) |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | (空白) |

| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | (空白) |

| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | (空白) |

| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | (空白) |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | (空白) |

| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | (空白) |

| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | (空白) |

| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | (空白) |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | (空白) |

ラッド=フランクリンによる文の構成は、まず、すべての可能世界の中から任意の個数の可能世界を選び出すことから始まるのだから、このように、どの可能世界も選んでいないということは、そもそも何もしていないのであり、したがって、何も言っていないことになると考えられるからである。このタイプの文は『論理哲学論考』では「矛盾」と呼ばれ、やはり特別な扱いを受けた。真にも偽にもなり得るという二極性が文の本質だと『論理哲学論考』は考える。したがって、矛盾は、偽にしかならず真にはなりえないという特異な性格を持っているので、正当な手続きで作られた適正な文であるにも関わらず、「無意味」だとされているのである(21)。ラッド=フランクリンもこの文を特別視しており、その点でも『論理哲学論考』とまったく同じである。ただ、『論理哲学論考』は矛盾だけではなくトートロジー(すなわち、すべての可能世界が同意されている文)も「無意味」だと考えたが、ラッド=フランクリンは、このタイプの文には言及していない。トートロジーに注目したことは『論理哲学論考』の独創と言わねばならないだろう。

もうひとつの注意点は、『論理哲学論考』の真理関数論もラッド=フランクリンによるその先駆理論も文の理論としては完成していないという点である。二人の理論は文一般の構造を可能世界との関連で統一的に説明することに成功している。しかし、その構造の意味に関しては、二人とも不明なままにしているのである。ラッド=フランクリンの場合は、いくつかの可能世界を選んで、その中のひとつに限定する、と言い、『論理哲学論考』は、いくつかの可能世界に同意する、と言うが、それが具体的にどういうことなのかは明らかにされていないのである。これに対して、ラッド=フランクリンも『論理哲学論考』も、表で書かれた文の構造に対して、明確な文を対応させることによって、その意味をも明確にしているのではないか、と言われるかもしれない。ラッド=フランクリンは、前節で見たように、表11〜表13の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ホ)に対して、独自の記号による文や日常語を使った文を対応させている。『論理哲学論考』は事態が二個で可能世界が四個のときに生成される16個の(表で示された)文構造のすべてに対して、日常語と記号言語による文を対応させている(22)。さらに言えば、現代論理学では、事態がn個で可能世界が2n個のときに生成される22n個の、表で表される文構造のすべてに対して、システマティックに命題論理の文を対応させることに成功している。すなわち、「選言標準形」と呼ばれる文がそれである。選言標準形では、ひとつの可能世界への同意を、その可能世界に含まれる事態の存立ないし非存立を主張する肯定命題ないし否定命題の連言で表現する。そして、複数の可能世界への同意は、これらの連言の選言で表現されることになる。第二節の最後に出てきた表6を例にして具体的に見てみよう。そこでの可能世界1〜4の各々のみに対する同意(文番号12、13、14、15)は、それぞれ次の命題論理の文に対応付けられる(「〜x」は「xということはない」を意味している)。

複数の可能世界への同意は、これらの連言の選言に対応付けられる。例えば、表6の文番号2は可能世界1、2、3に同意しているが、これには、それぞれの可能世界への同意に対応付けられた連言を選言で結び付けた、以下の文が対応付けられる。

この方法によって、文番号1〜15のすべてに対してシステマティックに命題論理の文を対応させることができる。文番号16のように、いかなる可能世界にも同意していない場合は、この方法では対処できないが、それに対しては、常に次を対応させれば良い。

かくして、ラッド=フランクリンや『論理哲学論考』の可能世界の表による文の分析は、それに対して日常語や論理語を用いた明確な言語的表現が与えられているのだから、これ以上、その意味の探求をする必要はないのでないか。以上のような疑問が生じるかもしれない。しかし、そうではない。必要ないと言えるのは、日常言語や記号言語の意味が既に明確化されているときに限られるが、それがされていないことが問題なのである。右の例に即して言えば、可能世界1、2、3に同意しているとはどういうことかが「(P∧Q)∨(P∧〜Q)∨(〜P∧Q)」という文の意味によって解明されていると言うことはできない。なぜなら、「∧」や「∨」や「〜」の意味が何であるのかが、明らかではないからである。我々がここで指摘しているのは、逆に、可能世界1、2、3に同意しているとはどういうことかを厳密に明らかにできれば、それによって、「(P∧Q)∨(P∧〜Q)∨(〜P∧Q)」という文の意味を明らかにすることができ、それを通して、論理語「∧」、「∨」、「〜」の意味を明らかにすることができるはずだ、ということである。

また、以上のことと直接に関係することだが、真偽の問題もなお未解決のままである。ラッド=フランクリンは真偽に明示的に言及することはないが、『論理哲学論考』では、矛盾やトートロジーの問題からも明らかなように、真偽の概念が前面に出てくる。文が同意したいくつかの可能世界の内のひとつが現実世界なら、この文は真になり、同意していない可能世界が現実世界なら、偽になる。極端なケースとして、すべての可能世界に同意しているトートロジーは常に真になり、すべての可能世界に同意していない矛盾は常に偽になる。こうした振る舞いをする真偽の実質とは何であるのか、『論理哲学論考』は何も説明していないのである。この問題は、ほぼ同一と言って良いラッド=フランクリンの理論に対してもそのまま提起することができるが、ラッド=フランクリンは真偽の問題には沈黙したままである。このふたつの問題の解明は我々に与えられた課題である(23)。

註

(1)アリストテレス論理学の完成者としてのラッド=フランクリンについては、橋本(二〇二三)で論じたので、参照してもらいたい。

(2)Wittgenstein 1922.

(3)以下の『論理哲学論考』の真理関数論の紹介はテキストに忠実ではなく、私の解釈がかなり入っている。私の解釈の詳細については、橋本(二〇一三)、(二〇一四)、(二〇一五)、(二〇一八)を参照して欲しい。

(4)『論理哲学論考』では「世界は事実の総体であり、物の総体ではない」(Wittgenstein 1922, prop. 1.1)と言われているが、物は必ず他の物と結合して事態(現実世界では事態は成立しており、事実となる)を構成しているので、このように言われているだけで、物が究極の構成要素として存在することが否定されているわけではない。

(5)Ladd 1883, p. 62. ウィトゲンシュタインもそうだが、ラッド=フランクリンも「可能世界」という語は使っていない。しかし、ここでは意味をはっきりさせるためにこの語を用いている。ラッド=フランクリン自身は「可能性(possibility)」とか「ケース(case)」という言葉を使っている。

(6)この表における1と0の配列や右端コラムでの番号の振り方は少し奇妙に思われるかもしれないが、これはラッド=フランクリンの夫のファビアン・フランクリンが考案した方法(Franklin 1881, p. 131)に基づいた、システマティックな書き方になっている。すなわち、1と0の配列をそのまま二進法による数の表記とみなし、その数を十進法で表記したものを右端コラムに書いて、この配列の名前としているのである。この数を小さい順に並べているので、最初は「0000」になり、これは一番目なので、普通は「1」という番号を振りたくなるのだが、0000は十進法でも0なので、「0」という番号が付けられているのである。「ab」の下の「8」は、二進法表記でのこの位置の位が八であることを表している(十進法ならこの位置の位は千である)。その右の「4」、「2」、「1」も同様に位を表している。したがって、例えば、下から二行目は、8・1+4・1+2・1+1・0=14と計算されて、答えの「14」が右端に書かれている。

(7)Jevons 1874, p. 155.

(8)しかし、なぜジェヴォンズに抗してアステリスクのないケースも可能世界として認めるのか、ラッド=フランクリンは何も述べていない。ただ、「[ジェヴォンズはこれらを]論理的不合理であると考えた」(Ladd 1883, p. 63)という事実を指摘しているだけである。実際、ジェヴォンズがなぜこれらのケースで矛盾が生じていると考えているのか、あまりはっきりしない。彼は、「AはBである」と「AはBではない」が共に真なら、性質Aは例化されないということが帰結すると述べているので(Jevons 1874, p. 155)、逆に、性質Aが例化されないことを認めれば、「AはBである」かつ「AはBではない」という「矛盾」を認めることになるから、例化されない性質の存在は認められないのだ、と考えているようにも思えるが、これは普通「矛盾」とは考えないからである。ここでは、ラッド=フランクリンと共に、ただ黙ってアステリスクを取り去るだけにすべきなのかもしれない。

(9)パースは、複合性質が四個存在する場合の可能世界のあり方に関して、「[Ladd 1883で]フランクリン夫人が示したように、15個ないし16個の異なる方法がある」(Peirce 1933, p. 305)と述べている。おそらくジェヴォンズがアステリスクの付いたケースに限定したことを踏まえて、ラッド=フランクリンに功績を帰しているのではないかと思われる。しかし、注目すべきは、「15個ないし16個」と言われている点である。すなわち、パースは、ラッド=フランクリンの表で「0」、ジェヴォンズの表で「1」と名付けられた、物が一切存在しない可能世界に関して、やはりこれは可能世界としては認められないのではないか、という懸念を表明しているのである。パースは、この可能世界を普通の言葉で表現したら、「世界は不合理で不可能である」(Peirce 1933, p. 305)となると考えている。不可能だから、そもそも可能世界ではありえないのではないか、と考えたのであろう。しかし、何もない世界が不可能だとは思えないし、ラッド=フランクリンも不可能だとは見なさなかったのであろう。したがって、彼女は可能世界は16個存在すると考えた。この考えが『論理哲学論考』にも受け継がれているのである。

(10)Wittgenstein 1922, prop. 4.31.

(11)橋本(二〇一七)、六―七頁参照。

(12)Wittgenstein 1922, prop. 4.442.

(13)Wittgenstein 1922, prop. 4.43. なお、「同意」の原語は「Übereinstimmung」で、一般には「一致」と訳されている。しかし、この語には同意という意味もあるので、ここでは「同意」という訳語を使っている。そして、この訳語の方が『論理哲学論考』の真理関数論の真意に沿っていると私は解釈しているのだが、それについては橋本(準備中)を参照していもらいたい。

(14)可能世界の列挙に関してラッド=フランクリンはジェヴォンズに依拠していたのだが、文の意味を可能世界と関連させて説明するというアイディアは、彼女の独創であり、ジェヴォンズに依拠したものではない。ジェヴォンズ自身は、どのような事実が生じているかということに基づいて諸可能世界を列挙した上で、各々の可能世界を支配している法則は何かという問題を追求した。これは帰納の問題であり、彼はこれを特に「逆論理問題(inverse logical problem)」と呼んでいる(法則から事実を導くのが論理の問題であり、事実から法則を導くのはその逆だから「逆論理問題」である)。例として、本文に掲げたジェヴォンズの表(表8)の12を取り上げてみよう。Aは金属であるという性質、Bは電気を通すという性質だとする。すると、12は、電気を通す金属が存在し、電気を通す非金属も存在し、電気を通さない非金属も存在するが、電気を通さない金属は存在しないような、そうした可能世界を表していることになる(これは現実世界である)。可能世界12に見い出されるこうした事実から帰納によってこの世界を支配している一般法則を見つけ出すのが逆論理問題であり、この場合、それは、「金属=電気を通す金属(すなわち、すべての金属は電気を通す)」という仕方で解くことができる。逆論理問題の詳細は、『科学の諸原理』(Jevons 1874)の第一巻の第七章、および、『演繹論理学の研究』(Jevons 1880)の第二五章で論じられている。実は、逆論理問題を解くことはラッド=フランクリンの論文「論理代数について」(Ladd 1883)のテーマのひとつでもある。サラ・L・アッケルマンは、このことに注意してラッド=フランクリンを読むべきだ、と指摘している(Uckelman 2021)。

(15)Ladd 1883, p. 65.

(16)Ladd 1883, p. 65.

(17)先程の(イ)は論理学者が人工的に作り出した不自然な主張であり、我々現存民族が行うものではないとラッド=フランクリンは考えているのだろう。

(18)Ladd 1883, p. 65.

(19)Ladd 1883, pp. 65-6.

(20)Ladd 1883, p. 66.

(21)Wittgenstein 1922, prop. 4.461. 語り得る文の総体からはみ出しているわけではないから、ナンセンス(unsinnig)とは言えないのだが(Wittgenstein 1922, prop. 4.4611)、無意味(sinnlos)という烙印を押されているのである。

(22)Wittgenstein 1922, prop. 5.101.

(23)橋本(準備中)でその解明を試みている。

文献

- Franklin, F. 1881. “A Point of Logical Notation”, Johns Hopkins University Circulars 10: 131.

- Jevons, W. S. 1874. The Principles of Science: A Treatise on Logic and Scientific Method. Macmillan.

- ------ 1880. Studies in Deductive Logic: A Manual for Students. Macmillan. 2nd edition, 1884. References to the latter.

- Ladd, C. 1883. “On the Algebra of Logic”, in Peirce 1883, pp. 17-71.

- Peirce, C. S. (ed.) 1883. Studies in Logic, by Members of the Johns Hopkins University. Little, Brown, and Company.

- ------ 1933. Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Vol. IV: The Simplest Mathematics. Harvard University Press.

- Uckelman, S. L. 2021. “What Problem Did Ladd-Franklin (Think She) Solve(d)?”, Notre Dame Journal of Formal Logic 62: 527-52.

- Wittgenstein, L. 1922. Tractatus Logico-Philosophicus. Routledge and Kegan Paul.[ウィトゲンシュタイン、『論理哲学論考』、野矢茂樹訳、岩波書店、二〇〇三年。]

- 橋本康二、二〇一三、「真理表の哲学 ――意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、ラムジー的考察―― (五)」、『哲学・思想論集』三八号、一―四〇頁。

- ―――― 二〇一四、「真理表の哲学 ――意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、ラムジー的考察―― (六)」、『哲学・思想論集』三九号、一七―五八頁。

- ―――― 二〇一五、「真理表の哲学 ――意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、ラムジー的考察―― (七)」、『哲学・思想論集』四〇号、一―一九頁。

- ―――― 二〇一七、「ヴェン図は何かを語るのか? ――『論理哲学論考』的観点からの言語哲学的考察――」、『哲学・思想論集』四二号、一―三三頁。

- ―――― 二〇一八、「『論理哲学論考』の電気回路モデル ――真理表の哲学(八)――」、『哲学・思想論集』四三号、二三―六二頁。

- ―――― 二〇二三、「アリストテレス論理学の完成者としてのクリスティーン・ラッド=フランクリン」、『哲学・思想論集』四八号、一―五〇頁。

- ―――― 準備中、『真理表の哲学』。

謝辞

この論文の初期草稿の一部は二〇二一年十月十六日に開催された筑波大学哲学・思想学会第四十二回大会で読み上げられました。その場でコメントを寄せてくださった方々に感謝します。また、匿名査読者からの指摘によって、いくつかの箇所で論述を改善することができました。査読者に感謝します。最後に、本研究はJSPS科研費JP22K00001の助成を受けたものです。助成に関わった方々に感謝します。

Christine Ladd-Franklin and Wittgenstein’s Tractatus

Kouji Hashimoto

According to Wittgenstein’s Tractatus (1922), a sentence is the expression of agreement and disagreement with the truth-possibilities of the atomic sentences. So a sentence can be written by a kind of table. For example, the sentence “If P, then Q” is written as follows:

which expresses the agreement with the first, second, and fourth truth-possibilities and the disagreement with the third truth-possibility. If there are four atomic sentences, the number of truth-possibilities is 24(=16), and the number of sentences is 216(=65536). In this paper, I will argue that this idea about sentences is already present in Christine Ladd-Franklins “On the Algebra of Logic” (1883).

という、やや複雑な仕方で求めているが、これは結局これまでと同じ重複順列の個数を求めることに等しいので、Kn=2nとなる(11)。n=3のときK3=23=8となり、この八個の真理可能性を表しているのが表9である。可能世界の表に基づいた文の構成に関しても、『論理哲学論考』のオリジナルを表10として掲げておこう(12)。

という、やや複雑な仕方で求めているが、これは結局これまでと同じ重複順列の個数を求めることに等しいので、Kn=2nとなる(11)。n=3のときK3=23=8となり、この八個の真理可能性を表しているのが表9である。可能世界の表に基づいた文の構成に関しても、『論理哲学論考』のオリジナルを表10として掲げておこう(12)。