アリストテレス論理学の完成者としてのクリスティーン・ラッド=フランクリン

橋本康二

一 はじめに

二千数百年に渡って西洋思想を支配してきたアリストテレス論理学(名辞論理学、伝統的論理学、三段論法論理学、とも呼ばれる)は、ゴットロープ・フレーゲによる論理学革命によって、述語論理学に取って代わられて今日に到っており、述語論理学の支配は今後も永久に続くだろうと信じられている。しかし、この革命は一夜にして成就したわけではなく、少なく見ても、一八七九年のフレーゲの『概念記法』(1)の出版から、一九一〇年のアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドとバートランド・ラッセルの『プリンキピア・マテマティカ 第一巻』(2)の出版までは、新旧両体制が入り混じっていた革命期と見なせるだろう。この革命の最中に登場したのが、クリスティーン・ラッド=フランクリン(3)である。彼女が一八八三年に発表した論文「論理代数について」(4)は、当時の論理学界・哲学界に大きな驚きを与え、彼女はこの論文一本で当時の論理学の世界的権威と見なされるようになった(5)。彼女は旧体制に属する論理学者であり、アリストテレスの論理学がまさに終わろうとするその最後の瞬間に現れ、アリストテレス論理学を言わば完成させた人物であると言うこともできる。当時、ハーバード大学で論理学・哲学を教えていたジョサイア・ロイスは、よく授業中に、「アリストテレスの時代から研究されてきた分野の最後を飾る仕事が、アメリカ人女性の手になるものであることは、非常に注目すべきことです」と述べていたということである(6)。しかし、旧体制側の人間であるが故に、述語論理学が一般にも普及するにつれて、彼女の名前は徐々に消えていき、今では論理学や哲学の本で目にすることはほとんどなくなってしまった(7)。

このすっかり忘れられてしまった感があるラッド=フランクリンの再評価を行うことが、この論文の目的である。再評価を行うのは、彼女の仕事は、単なる歴史的価値を持つだけにとどまらず、今日でも論理的哲学的問題を考える際に、示唆を与えてくれるものであると考えるからである。具体的には、ラッド=フランクリンがどのようにしてアリストテレス論理学の最後の仕上げをして、完成させたのかを概観する。ここでの叙述の多くは、いくつかの指摘を除いて、単なる観察にとどまるが、彼女の最大の、しかも忘れられつつある業績を再確認しておくことには、意義があるだろう。

二 クリスティーン・ラッド=フランクリンの生涯

本論に入る前に、ラッド=フランクリンの生涯を簡単に見ておきたい(8)。

クリスティーン・ラッド=フランクリンは一八四七年にアメリカ合衆国コネチカット州の北部の町ウィンザーで生まれた。子供時代は、ウィンザーのほか、ニューヨーク市やニューハンプシャー州ポーツマスで過ごした。彼女はハイスクールの後も勉強を続けたかったのだが、当時、ハイレベルの高等教育を行っている大学はすべて男子校だったので、それ以上の教育を望めない状態にあった。そのときに創立されたのがヴァッサー大学である。これは、アメリカ東部のハーバード大学らからなる男子大学グループ(アイビー・リーグ)と並び称せられる女子大グループ(セブン・シスターズ)の中で最初に創立された大学である(9)。男子大学と同等のコースの提供を約束する女子大学が設立されることを知ったラッド=フランクリンは、なんとかしてこの大学で学びたいと思い、父親に頼んで、ハーバード大学等への進学希望者が学ぶウェズリアン・アカデミー(全米初の共学の寄宿学校)に進ませてもらい、一八六五年、卒業生総代に選ばれて、ここを卒業した。父親が株取引で損失を出したこともあって、大学進学が難しくなったのだが、叔母からの援助を受けて、一八六六年にヴァッサー大学に入学した(10)。まもなく学資不足のため退学して教師になるが、再び叔母からの援助を受けて、再入学し、一八六九年にヴァッサー大学を卒業した。

ヴァッサー大学卒業後、ラッド=フランクリンが研究を熱望したのは物理学だったが、当時、女性は物理学の実験道具を使用することができなかったため、道具なしで研究できる数学の研究を選んだ。ハイスクールで数学や科学を教えながら、自分で数学の勉強を続け、『エデュケーショナル・タイムズ』(11)などに投稿していた。しかし、やがて教師の仕事が苦痛になり、勉強に専念したくなった。そのころ(一八七六年に)創立されたのがジョンズ・ホプキンズ大学である(12)。これは、全米初の研究および大学院教育重視の大学であり、まさにラッド=フランクリンが求めていた教育機関だった。しかし、残念ながらこの大学は公式には女性を受け入れていなかった。ところが、幸運なことに、当時ジョンズ・ホプキンズ大学の数学教授を務めていたジェームズ・ジョーゼフ・シルベスターは、先述の『エデュケーショナル・タイムズ』の読者で、ラッド=フランクリンの投稿を通して彼女の数学の才能を知っていたのである。そこで、ラッド=フランクリンが入学を申し込んできたとき、シルベスターはこれを歓迎し、初代学長のダニエル・ギルマンら評議員を説得して、一八七八年、彼女を入学させることに成功した。ただし、学生名簿には登録されず、シルベスターの授業に出ることが許されただけであった。しかし、彼女のパフォーマンスは素晴らしく、すぐに他の授業への出席も認められるようになった。さらに、二年目以降、三年間に渡って大学から奨学金が支給されるようになった(13)。これは奨学金の申請書に添えられていた一年次の成績証明書が良かったからである。ところが、実は、申請者欄には「C・ラッド」としか書かれておらず、女性であることに審査員たちが気が付かなかったため、「間違って」与えてしまったということである。その後、女性であることが発覚して問題になったのだが、結局、奨学金支給決定は撤回されなかった。ただ、先例としないため、奨学生のリストに彼女の名前は記されず、脚注の形で書き込まれただけだった。

かくして、ラッド=フランクリンはジョンズ・ホプキンズ大学で順調に研究生活を始めるが、そのときに出会ったのが、論理学などの講師として赴任してきたチャールズ・サンダース・パースである。パースがその生涯において大学教員の職を務め学生を指導したのは、ジョンズ・ホプキンズ大学においてだけであり、しかも、一八七九年から八四年までの、わずか五年足らずのことである。この限られた空間と時間がラッド=フランクリンの大学院生活とほぼぴったり重なったのは、奇跡としか言いようがない出来事であった。パースは、フレーゲと独立に述語論理学の中心部分である量化論理に到達していたことでも知られるが、基本は旧体制側の論理学者であった。パースと出会ったラッド=フランクリンは、今度は不本意な形ではなく、数学の研究からアリストテレス論理学の研究に転向したのである。パースの指導のもと、彼女は博士論文として「論理代数について」を完成させ、それはパースによって論文集『論理学研究、ジョンズ・ホプキンズ大学のメンバーによる』に収録されて出版され、直ちに世界中の論理学者が注目することになった(14)。しかし、ジョンズ・ホプキンズ大学は女性に博士号を与える気はまったくなかった。こればかりは誰にもどうしようもなく、ラッド=フランクリンは博士候補生のまま大学院生活を終えることになった。

大学院を終えた直後の一八八二年に、ラッド=フランクリンはファビアン・フランクリンと結婚した。ファビアン・フランクリンはジョンズ・ホプキンズ大学で博士号を得た後、そのままジョンズ・ホプキンズ大学の教師になった数学者である。ラッド=フランクリンはこの頃、視覚に関する心理学の研究に乗り出した。一八八七年には両眼視における数学的問題であるホロプターに関する論文(15)を『アメリカ心理学雑誌』の第一号に発表した(この年には、心理学研究とは関係ないと思われるが、ヴァッサー大学から名誉博士号を与えられている)。一八九一年から二年にかけて、夫のサバティカルに伴い、ヨーロッパに滞在し、ゲオルク・エリーアス・ミュラー(色覚の反対色説を提唱した生理学者エヴァルト・ヘリングの弟子)、および、ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ(トマス・ヤングの説を発展させた色覚の三色説を提唱した生理学者・物理学者)のラボで研究することを許され、一八九二年に発達説という新しい色覚理論を発表した(16)。彼女の色覚に関する研究は『色と色理論』(17)にまとめられている。

ラッド=フランクリンはジョンズ・ホプキンズ大学で教師になることを目指したのだが、大学からは拒否されていた。しかし、諦めずに交渉した結果、一九〇四年から一〇年まで、論理学と心理学の講師を任せられた。一九一〇年からは、夫(一八九五年に大学をやめてジャーナリストになっていた)の仕事の都合で一緒にニューヨークに移住し、コロンビア大学の論理学と心理学の講師になった。いずれの大学でも無給だったが、女性も大学教師になれるということを後輩に示すために、これはどうしても必要なことだった。彼女は、多くの女性が自分と同じように高等教育を受け、研究者の道に進むことを願い、そのための奨学金の運営にも携わった。

一九二六年にジョンズ・ホプキンズ大学は創立五十周年を迎えた。その式典でジョンズ・ホプキンズ大学はラッド=フランクリンに名誉博士号を与えようと考えたが、それを打診されたラッド=フランクリンは、名誉博士号ではなく、正式な博士号を求めた。そして、ジョンズ・ホプキンズ大学は、四十四年間も宙に浮かせていた博士号をようやくラッド=フランクリンに与えたのだった(18)。その四年後の一九三〇年にラッド=フランクリンはニューヨークで死去した。八十二歳だった。

三 十九世紀のアリストテレス論理学の現状

ラッド=フランクリンがどのようにアリストテレス論理学を完成させたのかを見るためには、完成前のアリストテレス論理学がどのような状態だったのかを見ておかなければならない。しかし、アリストテレス自身の考えにまで戻って考察するのは、困難であり、現在の目的にとっては、あまり必要なこととは言えない。そこで、ある程度整備された段階でのアリストテレス論理学を取り上げ(19)、それを見ることにする。対象言語も日本語とする。

アリストテレス論理学では、基本となる文(現代の述語論理学の原子文に相当する文で、伝統的には「定言文」と呼ばれる)は、量化子、一般名詞二個、繋辞(質を表す言葉)がこの順で並ぶことで構成されると考える(助詞の「は」が二個の一般名詞の間に現れるが、これは最後に置かれる繋辞の一部が前に飛び出していると考えてもらいたい)。二個の一般名詞のうち最初におかれる一般名詞は「主語」、後に置かれる一般名詞は「述語」と呼ばれる。一般名詞は多数あるが、量化子は全称「すべての」と特称「ある」の二つであり、繋辞は肯定という質を表す「である」と、否定という質を表す「ではない」の二つである。よって、すべての基本文は次の四種類に分類されることになる。

(全称肯定文、A命題) すべてのSはPである。

(全称否定文、E命題) すべてのSはPではない。

(特称肯定文、I命題) あるSはPである。

(特称否定文、O命題) あるSはPではない。

丸括弧内はその下にある文の種類の名称およびその略称である。これらの四つが「種類」だというのは、主語と述語を表す「S」と「P」は図式であり、ここに具体的な一般名詞が入ることで、実際の基本文ができあがるからである。今、一般名詞として「酒豪」と「術者」の二つを考えよう(このような見慣れない言葉を使う理由は後述する)。すると、全部で以下の八個の基本文が存在することになる。

(1) すべての酒豪は術者である。

(2) すべての術者は酒豪である。

(3) すべての酒豪は術者ではない。

(4) すべての術者は酒豪ではない。

(5) ある酒豪は術者である。

(6) ある術者は酒豪である。

(7) ある酒豪は術者ではない。

(8) ある術者は酒豪ではない。

一般には違う図式に同じ一般名詞を入れても構わないのだが、そうしても、「すべての酒豪は酒豪である」のようなトートロジーか、「すべての酒豪は酒豪ではない」のような矛盾しかできない。これらは無意味で、実用性はないから、言語から排除しても構わない。そこで、ここでは違う形で書かれた図式には違う一般名詞を入れるよう約定することにする。そうすると、この場合の基本文の個数は、一六個ではなく、右の八個になるのである。なお、以下では、四種類の基本文のどれであるのかを、種類を表すローマ字の小文字を一般名詞の間に置くことによって表すことで、全体を次のように略記することにする。

(1') 酒豪 a 術者

(2') 術者 a 酒豪

(3') 酒豪 e 術者

(4') 術者 e 酒豪

(5') 酒豪 i 術者

(6') 術者 i 酒豪

(7') 酒豪 o 術者

(8') 術者 o 酒豪

次に、アリストテレス論理学が論証をどう考えているのかを見てみよう。一般に論証とは、前提であるいくつかの文から結論として一つの文を導くことを言う。前提のすべてが真であるときに結論も必ず真になるならば、その論証は妥当であると言われる。アリストテレス論理学が注目する、重要な種類の論証は、前提が二個、結論が一個の、合計三個の基本文からなる論証である。ただし、使用される一般名詞については、次のような三つの制限をおいて考える。

(a) 結論では任意の異なる二つの一般名詞を使用する。その主語を「小名辞」、述語を「大名辞」と呼ぶ。

(b) 最初の前提(「大前提」と呼ぶ)では、結論の大名辞、および、結論には現れていない任意の一般名詞を使用する。後者を「媒名辞」と呼ぶ。

(c) 二番目の前提(「小前提」と呼ぶ)では、大前提の媒名辞と結論の小名辞を使用する。

このように制限された三個の基本文からなる論証を「シロジズム」ないし「三段論法」と呼ぶことにする(20)。シロジズムの例を一つ挙げる。

すべての売人は術者である。

ある売人は酒豪である。

―――――――――――――――

∴ すべての酒豪は術者ではない。

棒線と「∴」は前提と結論を明示するために挿入されている補助記号(それ以前が前提で以後が結論であることを示す記号)で、本質的な意味はない。先程述べた略記法を使うと、これは次のように書ける。

売人 a 術者

売人 i 酒豪

――――――――

∴ 酒豪 e 術者

すべてのシロジズムは次の四種類の図式で表すことができる。この四種類には伝統的に「一格」などの名前がついているので、各図式の前にその名前を書いておく。

(一格)

M x P

S y M

―――――

∴ S z P

(二格)

P x M

S y M

―――――

∴ S z P

(三格)

M x P

M y S

―――――

∴ S z P

(四格)

P x M

M y S

―――――

∴ S z P

ここで「x」、「y」、「z」は図式として機能しており、具体的に「a」、「e」、「i」、「o」を任意に挿入してもらいたい。そうして得られたものが、シロジズムの図式である。この挿入の仕方は、四かける四かける四、すなわち、六四通りあるので、一つの格につき、六四個の図式が存在することになる。格は四つあるので、結局、シロジズムの図式は全部で、六四かける四、すなわち、二五六個、存在することになる。なお、「x」、「y」、「z」の位置に順に「a」、「a」、「a」を挿入した図式を「AAA式」、「a」、「e」、「i」を挿入した図式を「AEI式」などと呼ぶのが慣例である。したがって、二五六個の図式の各々は格と式を組み合わせて名指すことができる。例えば、「三格AIE式」は次の図式を指す。

M a P

M i S

―――――

∴ S e P

この図式に具体的な一般名詞を挿入すると一つの具体的なシロジズムが得られる。先に挙げたシロジズムはその一例である(そこでは、「S」(主語)に「酒豪」を、「M」(媒名辞)に「売人」を、「P」(述語)に「術者」を挿入することによって、具体的なシロジズムを見ただけで何格であるのかがひと目で分かるように工夫していた。以下でも同じ手法を使う)。シロジズムは多数存在するが、そのすべてが、この二五六個の図式のどれかから得られたものである。

アリストテレス論理学は二五六種類のシロジズムをすべて検討した結果、次の一五個の図式で表されるシロジズムが妥当であると判定した。

(一格AAA式)

M a P

S a M

―――――

∴ S a P

(一格EAE式)

M e P

S a M

―――――

∴ S e P

(一格AII式)

M a P

S i M

―――――

∴ S i P

(一格EIO式)

M e P

S i M

―――――

∴ S o P

(二格EAE式)

P e M

S a M

―――――

∴ S e P

(二格AEE式)

P a M

S e M

―――――

∴ S e P

(二格EIO式)

P e M

S i M

―――――

∴ S o P

(二格AOO式)

P a M

S o M

―――――

∴ S o P

(三格IAI式)

M i P

M a S

―――――

∴ S i P

(三格AII式)

M a P

M i S

―――――

∴ S i P

(三格OAO式)

M o P

M a S

―――――

∴ S o P

(三格EIO式)

M e P

M i S

―――――

∴ S o P

(四格AEE式)

P a M

M e S

―――――

∴ S e P

(四格IAI式)

P i M

M a S

―――――

∴ S i P

(四格EIO式)

P e M

M i S

―――――

∴ S o P

どのようにして妥当性を判定しているのだろうか。当のシロジズムを見て、その意味を考えて、判断するしかないのだが、オイラーやヴェンが開発した図形を用いて考えるのが、判定している当人にとっても納得しやすいし、他人に対して説明するときにも説得力がある。例として、一格AAA式から得られる次のシロジズムを考えてみよう。

すべての売人は術者である。

すべての酒豪は売人である。

―――――――――――――――

∴ すべての酒豪は術者である。

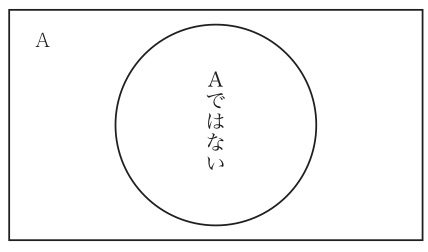

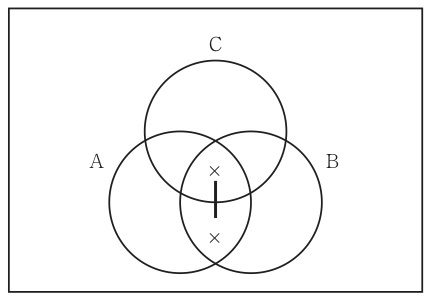

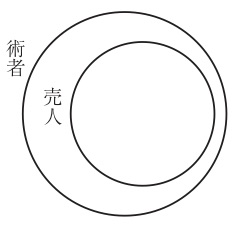

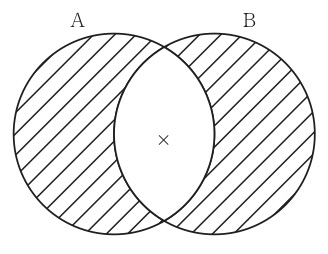

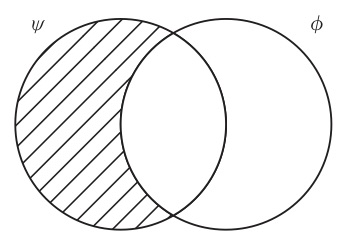

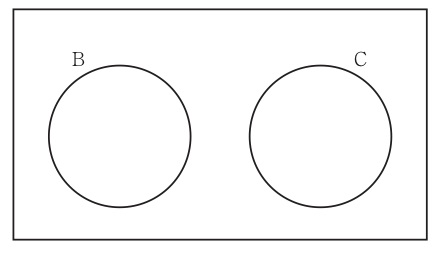

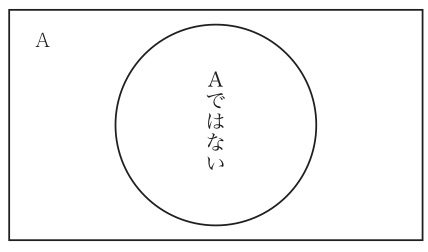

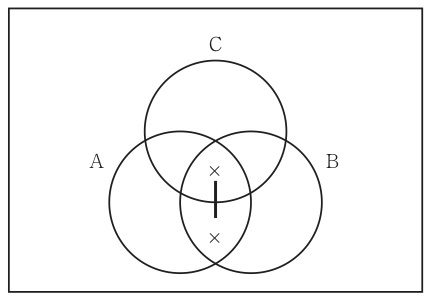

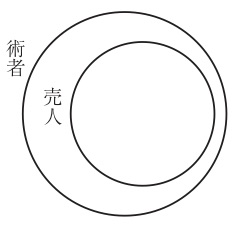

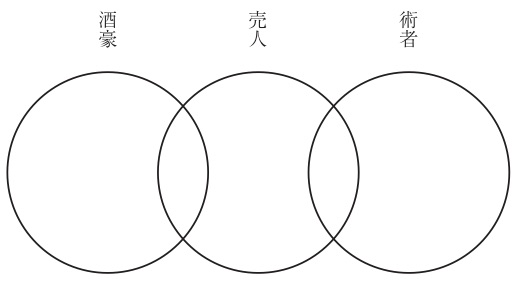

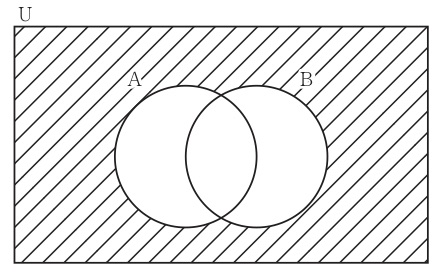

最初の前提は「すべての売人は術者である」と述べている。売人である人はみな術者でもあるということだから、術者を皆集めて輪の中に入れ、売人を皆集めて輪の中に入れると、その様子は図1のように描くことができる。

図1

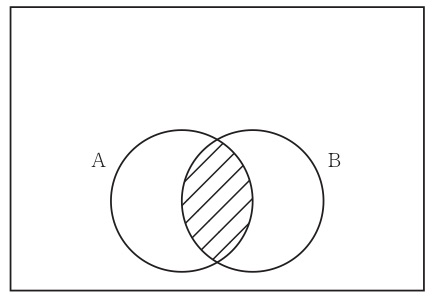

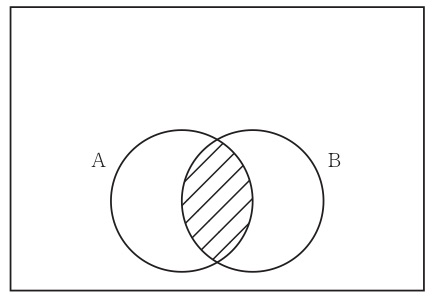

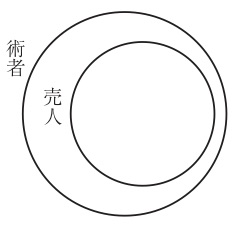

二番目の前提は「すべての酒豪は売人である」と述べているので、同じようにすべての酒豪を集めて図1に描き加えると、図2になる。

図2

ここで売人を囲っている輪を取り除くと、図3になる。

図3

つまり、酒豪である人はみな術者なのであり、「すべての酒豪は術者である」という結論が成立していることが分かる。すなわち、前提の二つが真ならば、必ず結論も真になるのである。よって、一格AAA式のシロジズムは妥当である。

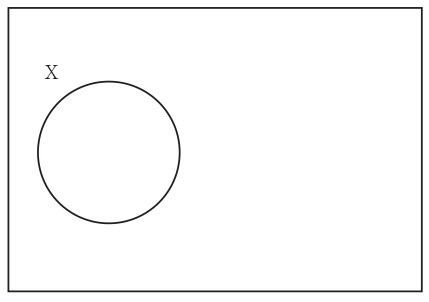

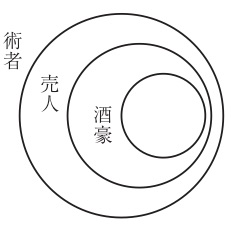

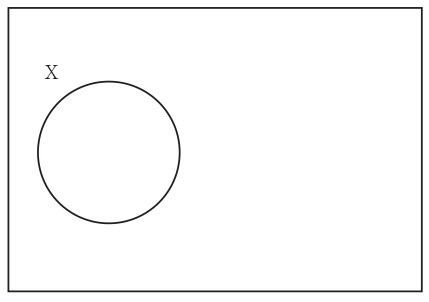

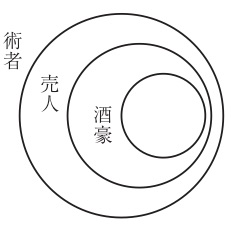

一五種類のシロジズムが妥当であるということは、残りの二四一種類のシロジズムは非妥当だということである。非妥当であることも図形の助けを借りて、容易に示すことができる。例として、一格III式から得られる次のシロジズムを考えてみよう。

ある売人は術者である。

ある酒豪は売人である。

―――――――――――――

∴ ある酒豪は術者である。

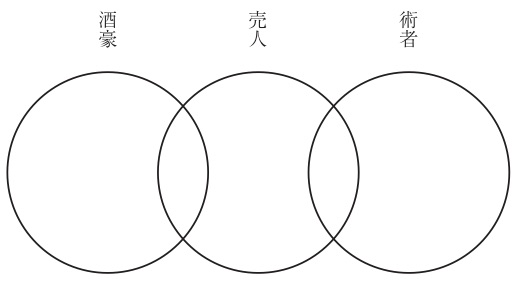

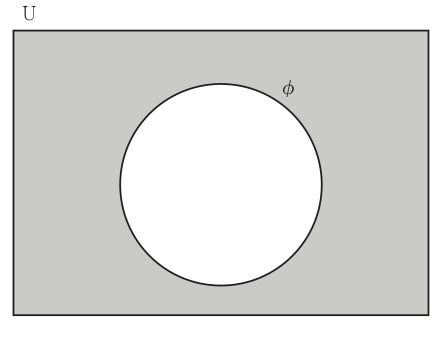

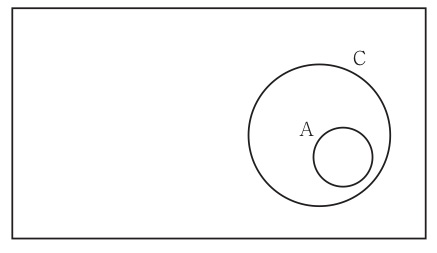

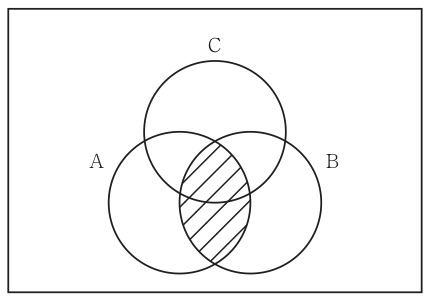

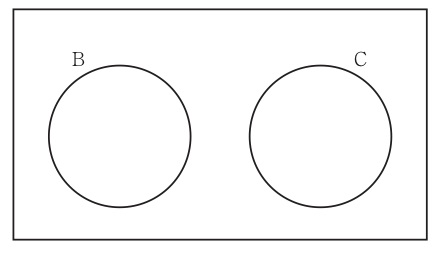

さて、酒豪、売人、術者のそれぞれを集めて輪でくくったら、どのような状況になるだろうか。いろいろな可能性が考えられるが、一つの可能性として、図4で描かれている状況にあるということも十分に考えられる。

図4

そこで、この状況で問題のシロジズムがどのように評価されるかを見てみよう。図4の右の二つの輪が交わっているのは、売人であり術者でもある人が存在することを示している。したがって、この状況では、「ある売人は術者である」という最初の前提は真である。同様に、「ある酒豪は売人である」という二番目の前提も、この状況では真である。しかし、酒豪と術者の輪が交わっていないことは、酒豪であり術者でもある人が存在しないことを示している。つまり、結論の「ある酒豪は術者である」は、この状況では偽である。よって、前提が共に真でありながら結論が偽であるような状況が少なくとも一つの可能性として間違いなく存在するから、このシロジズムは非妥当である(前提が真なら結論も必ず真、とはならない)。つまり、図4が描く可能な状況がこのシロジズムの反例となっているのである。

アリストテレス論理学は以上のように、一五種類のシロジズムが、そしてそれのみが妥当であると判定する。しかし、それとは別に、アリストテレス論理学は、一格AAA式のシロジズムを特別視し、残りの一四種類のシロジズムをすべて一格AAA式のシロジズムに還元する。ここで言う一格AAA式への「還元」とは、還元されるべきシロジズムの二つの前提を仮定し、そこから、一格AAA式のシロジズムの図式を演繹的推論規則として用い、さらに、より一般的な演繹的推論規則も用いて、その還元されるべきシロジズムの結論を演繹的に導き出すことを言う。例として、次の二格AOO式のシロジズム

すべての術者は売人である(略記すると、術者 a 売人)。

ある酒豪は売人ではない(酒豪 o 売人)。

―――――――――――――――――――――――――――――

∴ ある酒豪は術者ではない(酒豪 o 術者)。

を一格AAA式のシロジズムに還元してみよう。それは以下の通りである。

(一) すべての術者は売人である(術者 a 売人)。―――仮定

(二) ある酒豪は売人ではない(酒豪 o 売人)。―――仮定

(三) すべての酒豪は術者である(酒豪 a 術者)。――帰謬法のため、結論したいことの否定を仮定する

(四) すべての酒豪は売人である(酒豪 a 売人)。―――(一)と(三)に一格AAA式シロジズムを適用

(五) 矛盾。―――(二)と(四)から

(六) ある酒豪は術者ではない(酒豪 o 術者)。―――(五)から帰謬法により(三)を否定

一格AAA式のシロジズムは「バーバラ」(21)と呼ばれている。すべてのシロジズムをバーバラに還元するというのが、アリストテレス論理学の到達点である。これ以上の進歩はありえないと誰もが思っていた。そこに登場し、最後の仕上げを行ったのがラッド=フランクリンである。

四 ディ・モーガンとブールによるアリストテレス論理学の拡張

ラッド=フランクリンのアイディアが登場する前に、アリストテレス論理学はもう一段階、進められておく必要があった。それは、基本文の整備である。アリストテレス論理学は四種類の文図式を考え、これに一般名詞を挿入することで基本文が作られるのであった(一般名詞二個の場合、八個の基本文が作られる)。しかし、この基本文は何を言おうとしているのだろうか。そして、言おうとしていることを言うのに、この四種類で不足はないのだろうか。

現代の述語論理学では、世界を構成するのは物と性質ないし関係であり、物と性質ないし関係が結合することで世界の基本的事実が構成されると考える。いま、世界にはソクラテスとプラトンいう二個の物と教えるという一個の関係しか存在しないとする。そうすると、世界に存在し得る基本的事実は、ソクラテスがプラトンを教える、ソクラテスが自分を教える、プラトンがソクラテスを教える、プラトンが自分を教える、という四個の事実だけである。言語の側には、ソクラテスを名指す名前「a」とプラトンを名指す名前「b」と教えることを表す述語「Rxy」しか用意されていないが、文は述語の変数に名前を代入することで作られるので、「Rab」、「Raa」、「Rba」、「Rbb」という四個の文が作られ、これらが順に先の事実をもれなく言い表している。しかし、アリストテレス論理学では、このような仕方で文を不足なく供給しているのだろうか。

我々がアリストテレス論理学の基本文を説明するときには、世界の側がどうなっているのかということは度外視して、言語構造だけを見て基本文を決定した。この方法は、言語は世界のあり方を忠実に反映しているのだと考えるならば、間違った方法とは言えない。しかし、実は、我々の説明はその方法としても疑問が生じるようなものであった。そこでは、量化子と一般名詞と繋辞の組み合わせは四種類しかないとされたのだが、量化子は最初の一般名詞(主語)としか結びついておらず、二番目の一般名詞(述語)に結びつく可能性が無視されているからである(もともとのアリストテレス自身の考えに従えば、この無視は当然なのだが、今は一般化された「アリストテレス論理学」を考えている)。実際、この点を問題にした論理学者もいる。ウィリアム・ハミルトンである(ハミルトニアンで有名な数学者・物理学者のウィリアム・ローワン・ハミルトンとは別人)。彼は、述語の側にも量化子を結びつけることで、基本文は次の八種類であると考えた(22)。

(1) すべてのSはすべてのPである。

(2) すべてのSはあるPである。

(3) あるSはすべてのPである。

(4) あるSはあるPである。

(5) すべてのSはすべてのPではない。

(6) すべてのSはあるPではない。

(7) あるSはすべてのPではない。

(8) あるSはあるPではない。

確かにこれだと構文論的可能性は尽くしているが、アリストテレス論理学の四種の基本文よりも何を言いたいのかがますます不明瞭になっている。(1)は性質SとPの外延が一致することを言い表しているということなのだが、果たしてそれが普通に読み取れるだろうか。やはり、言語が意味しようとしているもの、つまり、世界の側の何が問題になっているのかを先に何らかの別の方法で明確化し、それに合わせて言語を再考すべきであろう。

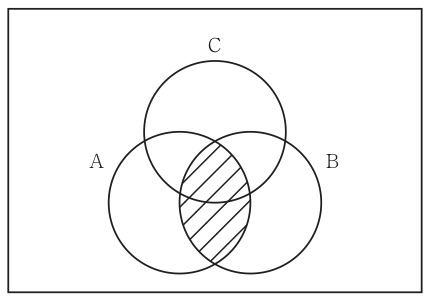

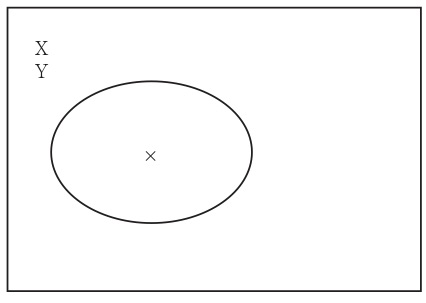

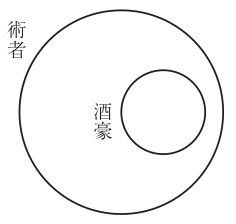

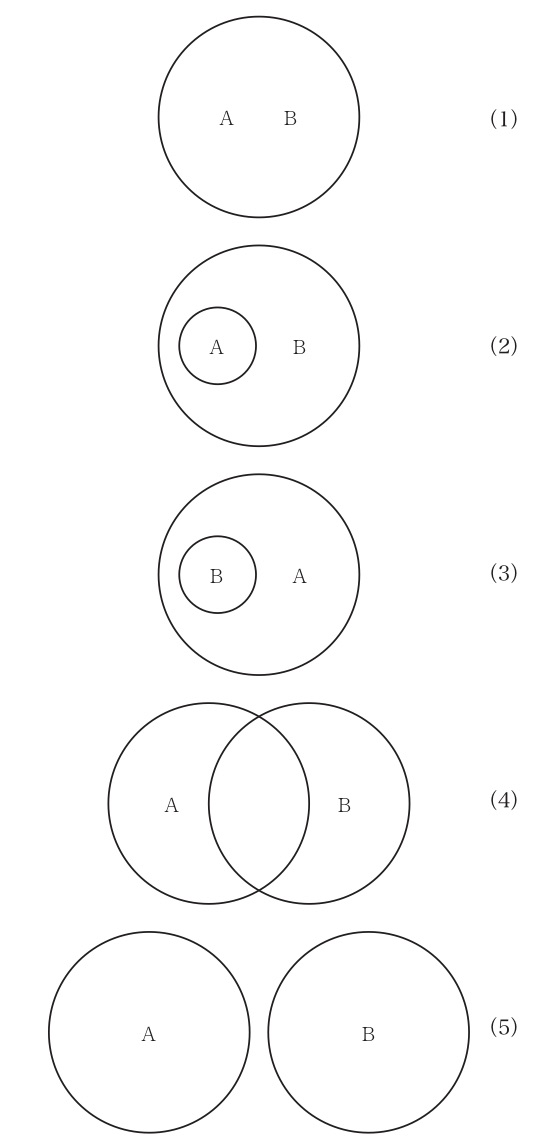

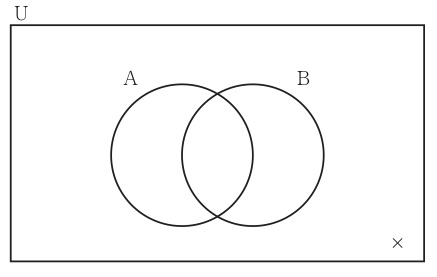

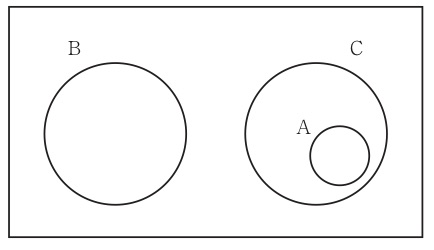

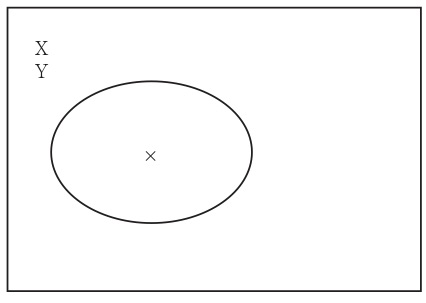

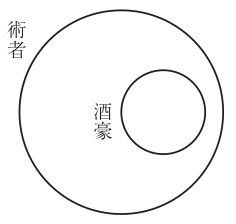

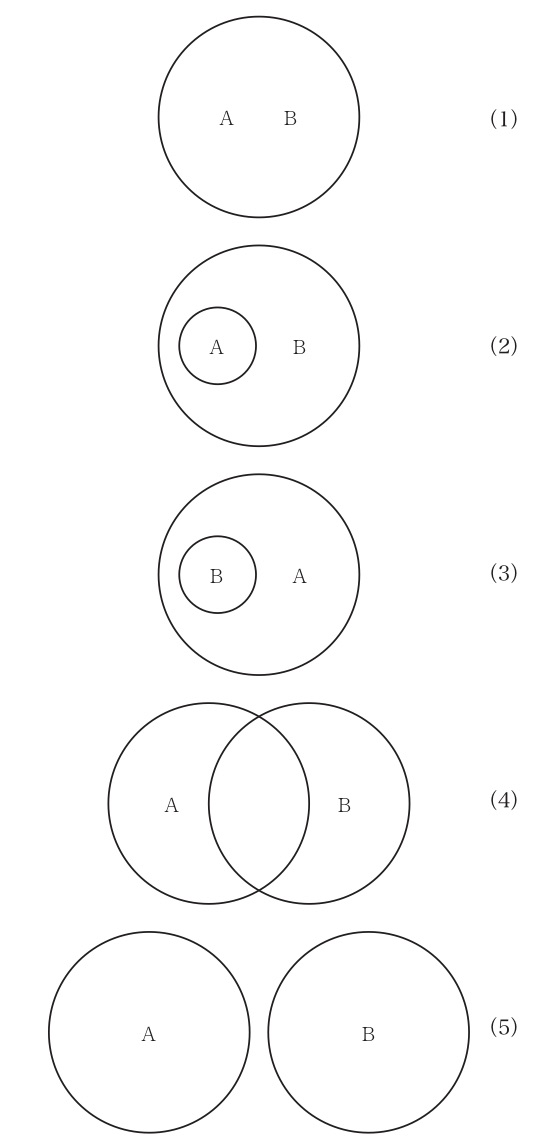

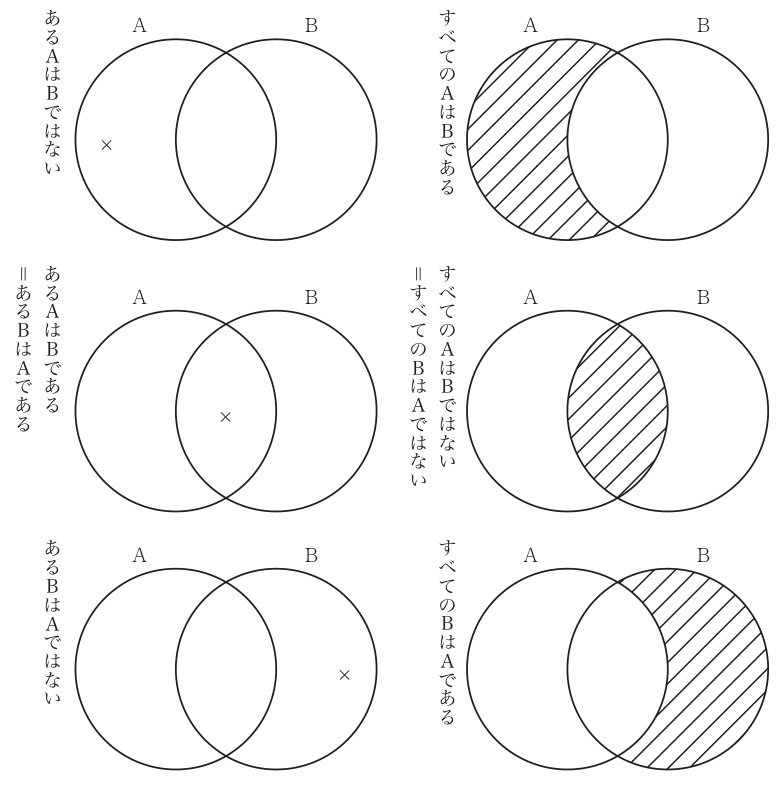

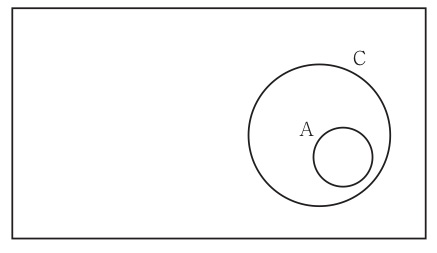

では、アリストテレス論理学が基本と考える四種類の文は何を言おうとしているのであろうか。一般名詞は性質を表すのだから、二つの一般名詞を含む基本文は二つの性質の間の関係を述べているのであると、まずは考えられる。ただし、性質自体が何らかの関係に立つと言うよりも、その性質を持つ物の集まり、すなわち、集合が互いに何らかの関係に立つ、と言うべきであり、基本文はこの集合間の関係を述べていると考えられるのである。二つの性質をAとBとし、それが規定する集合もAとBと言うことにすれば、AとBの間の関係は、(1)AとBは完全に一致している、(2)AがBに完全に含まれる、(3)BがAに完全に含まれる、(4)AとBは部分的に重なっている、(5)AとBは完全に別れている、の五種類存在する。同じ性質を持つ物をすべて集めて輪でくくった状態を描いたオイラー円を使うと、図5の五種類になる(23)。

図5

これがアリストテレス論理学が想定する、この場合(性質が二つの場合)の基本的事実のすべてということになる。ところが、基本文の方は四種類で、二つの一般名詞を代入して得られる文の個数は八個であった。このうち、E命題とI命題は主語と述語を交換しても意味は変わらないと思われるから、実際の基本文の個数は六個である。したがって、五個の基本的事実には基本文が多すぎるのである。しかし、個数の違いは、もう少し複雑である。基本的事実の個数は五個と述べたが、考え方によっては、もう三個追加すべきである。図6を見てもらいたい。

図6

(6)は性質Aを持つ物は存在するが性質Bを持つ物が存在しない場合、(7)はその逆、(8)は性質Aを持つ物も性質Bを持つ物も存在しない場合、である。この三つを性質間の関係と言うのは直観的には受け入れがたいかも知れない。しかし、性質AやBを持つ物が世界の中でどのようになっているのか、同じ性質を持つ物を集めた場合にどうなるのか、その様々な在り方のひとつであるということにおいて、(1)から(8)までに違いはない。したがって、(1)から(5)までを基本的事実と認めるなら、(6)から(8)も認めるべきである(24)。ところが、八個の基本的事実に対して、基本文は六個しかない。実は基本文は不足しているのである。

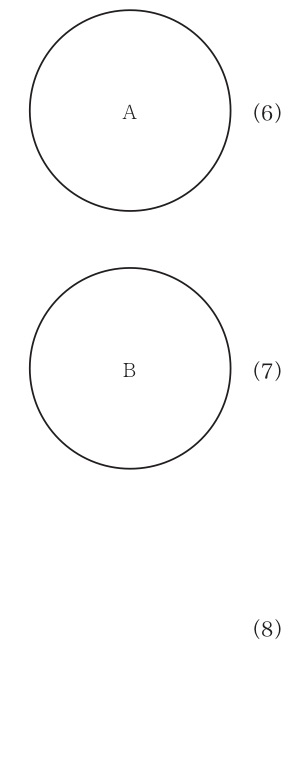

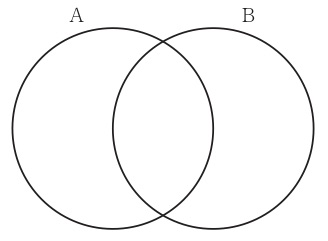

どう考えたら良いのか。基本的事実の方が多いのだから、これらは実際は基本的な原子的事実ではなく、複合的な事実であると考えることができる。実際、「すべてのAはBである」と「すべてのBはAである」の連言によって図5の(1)で描かれている状況が言い表されることになる、というのは多くの人によって直観的に同意されることである。このことは、この状況が原子的事実ではなく、複合された事実であることを示唆しているだろう。したがって、六個の基本文が言い表す基本的事実とは何か、それが複合することによって図5と図6の(1)から(8)までの事実が構成されるような原子的事実とは何か、を見いださなければならない。この基本的原子的事実とみなされ得るのが、ある性質を考えたとき、その性質を持つ物が存在するという事実、および、存在しないという事実、の二種類の事実である。しかし、それでは、二種類の性質AとBを考えても、Aを持つ物が存在する、存在しない、Bを持つ物が存在する、存在しないの、四個の基本的事実しかないではないかと言われるかもしれない。だがそうではない。二種類の性質AとBを同時に考えると、相互に独立した、「AかつBではない(以下、A・非Bと書く)」、「AかつBである(以下、A・B)」、「AではなくかつBである(以下、非A・B)」、という三個の複合的性質が存在することになり、そのそれぞれに関して、それを持つ物がある場合とない場合があり得るから、合計六個の基本的事実が存在することになる。これは六個の基本文と個数が同じである。そして、これら基本文の直観的意味を考えたとき、それがこれらの基本的事実に対応することを見て取ることは可能である。その対応関係をヴェン図を使って示しておこう。オイラー円はある性質を持つ物を集めて、それを輪でくくってひとまとまりとしたものを描いていた。ヴェン図は、輪の方を先に広げておいて、それを性質と見なし、後からその輪の中にその性質を持つ物に入ってもらって、その様子を絵に描いたものである。図7は、性質Aと性質Bとしての輪をまず広げておいた状態の絵である。

図7

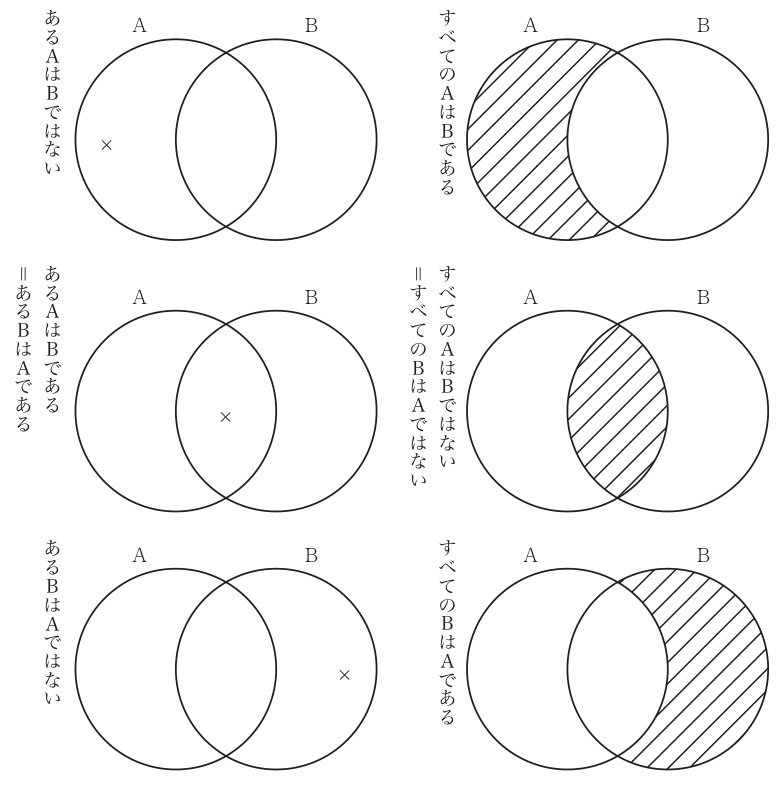

どんな状況にも対応できるようにするためには、このように輪を部分的に重ねて広げておかなければならない。左の三日月は性質A・非Bであり、中央の凸レンズは性質A・Bであり、右の三日月は性質非A・Bである。そして、各々の物には、それが持つ性質の図形(左の三日月か中央の凸レンズか右の三日月)内部に入ってもらう。その結果、図形に物が入っていたら、その図形に×印をおいた絵を描く。物が入っていなかったら、その図形に影をつけた絵を描く。そうすると、六個の基本事実は図8のように描くことができる(25)。

図8

各々の図の左には、その事実を表す基本文が書いてある。図8の各々の図では、×も影もない空白の図形があるが、それは、問題になっている原子的事実にとってその部分は関係ないから、単に無視されているだけで、実際は、そこにも物は入っているかもしれないし、入っていないかもしれない。空白の図形にも×か影を書き込むと、複合的事実の絵になる。例として、図9を見てみよう。

図9

性質A・非Bを持つ物は存在せず、性質非A・Bを持つ物も存在しないが、性質A・Bを持つ物は存在するという複合的事実であり、言い換えると、性質Aを持つ物とBを持つ物は完全に一致しているという複合的事実である。これは、オイラー円で描いた、図5の(1)に他ならない。先程、これは、「すべてのAはBである」と「すべてのBはAである」の連言によって表現されると述べたが、図9と図8を見れば分かるように、実際は、さらに「あるAはBである(=あるBはAである)」を第三の連言肢として付け加えた連言によって表現される複合的事実である(26)。

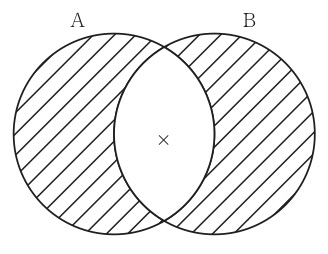

これでアリストテレス論理学の基本文の意味が明確になったので、問題は解消したのかというと、そうではなく、ここから本当の問題が始まるのである。二つの性質AとBを考えたとき、複合的性質としてA・B、A・非B、非A・Bが考慮されているが、当然、非A・非B、すなわち、AでもなくBでもないという性質も考慮に入れるべきである。その結果、非A・非Bを持つ物は存在するということと、存在しないということの、二つの基本的事実も追加で認めなければならない(27)。ところが、アリストテレス論理学には、この二つの事実を表現する基本文が欠けている。これがアリストテレス論理学が抱えている問題なのである。論理思想史家の山下正男によると、非A・非Bを含めた四分類が「ヨーロッパで見られるようになるのは、プラトンよりずっと後の中世[九世紀の]キリスト教の神学者ヨハンネス・スコトゥス・エリウゲナにおいてである」(28)。そして、この四分類がアリストテレス論理学に取り入れられるようになったのは、十九世紀の半ば、オーガスタス・ディ・モーガンとジョージ・ブールによってである。なぜ、非A・非Bを考えることは、このように長い間、妨げられてきたのだろうか(29)。

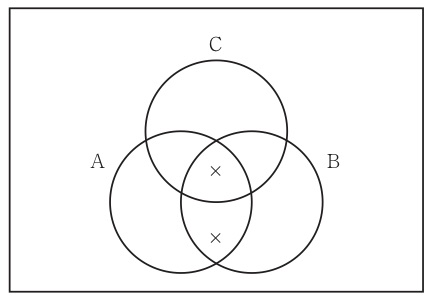

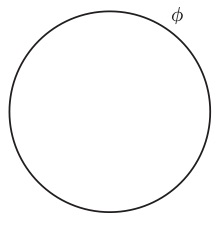

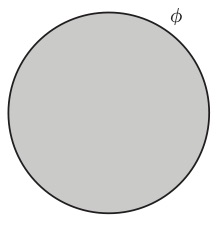

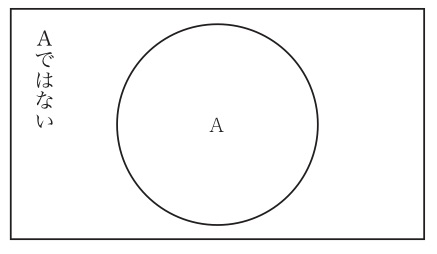

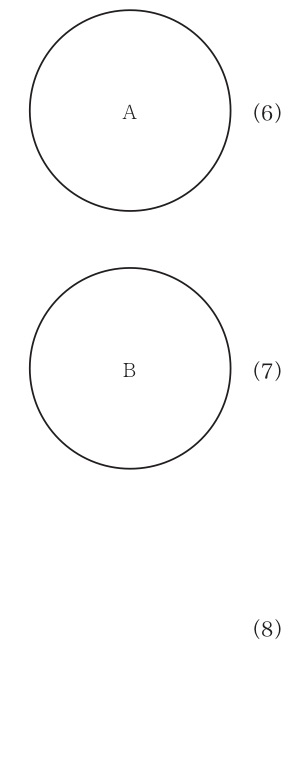

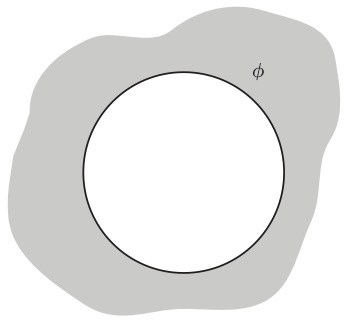

我々はある性質φというものを考えるとき、それを一種の入れもののように考える傾向がある。物が性質φを持つとは、それが入れものに入っていることであるかのように考えるのである。この傾向性が、ヴェン図という道具がこれほど普及した理由の一つではないかと考えられる(図10)。

図10

しかし、何かある物が性質φを持つとは、別の何かは性質φを持たないということを、少なくとも可能性として、当然、前提している。「φという性質を持たない」を「非φという性質を持つ」と言い換えることにして、非φという性質をどのように捉えたら良いのだろうか。φという性質は、ヴェン図的に考えると、円の内部であるから、特に困難は感じられない(図11)。

図11

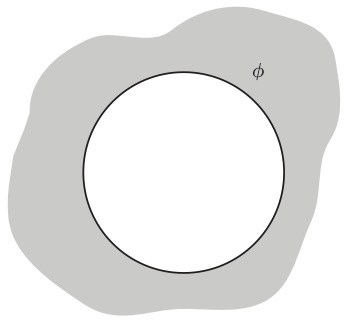

しかし、非φという性質は、円の外部であり、考えることが極めて困難に感じられてくる。円の外部がどこまで広がっているのか分からず、不安になるからである(図12)。

図12

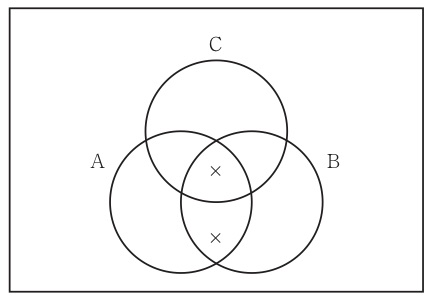

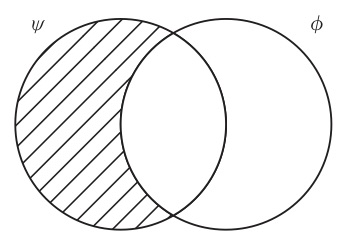

そして、こうした不確定なものを一個の性質と見なすことがためらわれるのである。だが、我々は常に非φという性質を忌避しているわけではない。例えば、「すべてのψはφである」と考えるとき、「ψであり、かつ、非φである物は存在しない」と考えているのである(図13)。

図13

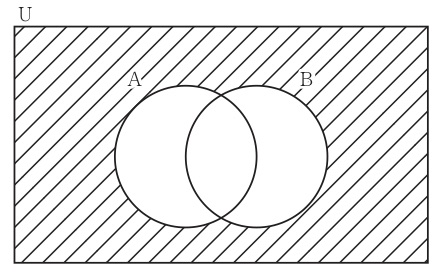

つまり、ψという限界の中でならば、非φも問題なく考えることができるのである。そこで、任意の性質φに対して、非φを考えることができるように、常に非φを限界付けるもの、いわば、すべての物を入れ込む、最大の入れものとしての宇宙、を置けば良い(図14)。

図14

この図の「U」と書かれた四角形が宇宙である。しかし、そのような宇宙というものが不確定だということに問題があるのだから、これでは解決にならないように思える。だが、そのような文字通りの全宇宙というようなものは、形而上学の議論をするときには問題になるだろうが、ほとんどの場合は問題になっていないのである。宇宙に究極的に存在するものは何かということは、普通は問題にせず、我々が議論するときのその時その時の状況に応じて、我々は適当に宇宙を設定して、その中で議論を進めるのである。例えば、「すべての売人は術者であり、すべての酒豪は売人であるから、すべての酒豪は術者である」と推論するときは、人間が宇宙であり、また、数学の証明をしているときは、数が宇宙なのである。このように、議論の文脈に応じて適当に設定する宇宙を「談話宇宙」とか「談話領域」と言う。談話宇宙を初めて導入したのが、先程言及した、ディ・モーガンであり、ブールもこれを採用し(30)、以後、今日に到るまで談話宇宙は論理学の標準的な道具立てになっている。

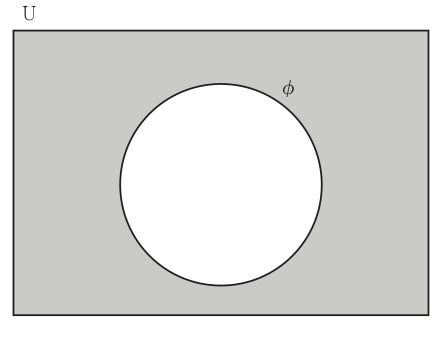

談話宇宙を用いると、追加すべき二つの基本的事実は図15、図16のように描ける。

図15 図16

図16

ディ・モーガンは図15を表現する日常言語の文として「宇宙の中にはAでもBでもない物が存在する」を、図16を表現するものとして「宇宙の中のすべての物はAかBか、あるいは、その両方である」を使っている(31)。したがって、アリストテレス論理学の八個に増えた基本文を日常言語で表現しようとすると、統一的な構文論的特徴付けを行うことができなくなる。そこで、ディ・モーガン(32)もブール(33)も独自の記号を使って八個の基本的事実を言い表すことを試みている。しかし、ここでは、ラッド=フランクリンによる記号法を紹介することにする(34)。彼女は、「非A」を「A」に棒線を置いて、「A」と書く。複合的性質は、単純性質をそのまま並べることで、すなわち「AB」(AかつB)、「AB」(AだがBではない)、「AB」(AではないがB)、「AB」(AでもBでもない)、のようにして表す。並べる順序に意味はなく、逆に並べても同じ意味である。次に、楔型記号「⊽」と不完全な楔型記号「⋁」を導入し、これを複合性質を表す記号に適用する。どこに置いても良いのだが、普通は二つの文字の間に置く。そして、前者は、適用された複合性質を持つ物が存在しないことを表し、後者は、存在することを表す。したがって、ディ・モーガンとブールによって改革された新しいアリストテレス論理学の八個の基本文は次のように表されることになる(カッコ内は日常言語での表現)。

(1) A ⊽ B(すべてのAはBではない)

(2) A ⋁ B(あるAはBである)

(3) A ⊽ B(すべてのAはBである)

(4) A ⋁ B(あるAはBではない)

(5) A ⊽ B(すべてのBはAである)

(6) A ⋁ B(あるBはAではない)

(7) A ⊽ B(すべての物はAかBかである)

(8) A ⋁ B(AでもBでもない物が存在する)

8個の基本文が構文論上システマティックに作られていることは容易に見て取れるであろう(35)。

ラッド=フランクリンがアリストテレス論理学を完成させるためには、このように基本文を拡張しておく必要があった。この結果、従来はシロジズムとは認められなかったような論証がシロジズムに算入されることになる。ラッド=フランクリンが挙げる例の一つは次である(36)。

A ⊽ C(すべての物はAかCかである)

B ⊽ C(すべてのCはBである)

――――――――――――――――――――――

∴ A ⊽ B(すべての物はAかBかである)

シロジズムでは、二つの前提は一つの一般名詞を共有し、各々の前提と結論でも一つの一般名詞を共有していなければならない。その点は基本文を拡張しても変わらないのだが、右の例のように、一方で「C」、他方で「C」が現れるという仕方で一般名詞が共有されることもあることに注意しなければならない。それぞれを項と見なせば、項は共有されていないと言えるのだが、一般名詞は共有されているのである。なお、以下では、「C」のような項を「肯定項」、「C」のような項を「否定項」と呼ぶことにする。

五 ラッド=フランクリンによるアリストテレス論理学の完成

基本文の拡張はディ・モーガンとブールの業績だが、これからがラッド=フランクリンの業績である。彼女は、まず、妥当な論証と矛盾した文集合の関係に着目する(37)。次のようなn個の原子文からなる文集合を考えてみよう。

この文集合(S)が矛盾しているとする。文集合が矛盾しているとは、その要素である文のすべてが真になることが不可能であるという意味である。このとき、この文集合(S)の要素の中から任意の一つ、例えば、「P1」を選び出し、その否定文「P1ではない」を作り、これを結論とし、残りの文を前提とする次のような論証を作ったとしよう。

(I)

P2

P3

︙

Pn

――――――――

∴ P1ではない

論証(I)の前提「P2、P3、・・・、Pn」がすべて真だとすると、文集合(S)が矛盾していることより、「P1」が偽であることが分かる。よって、その否定である、論証(I)の結論「P1ではない」は真である。したがって、論証(I)は妥当である。また、逆も成立する。論証(I)が妥当なら、「P2、P3、・・・、Pn」がすべて真なら、「P1ではない」も真だが、このとき、「P1」は偽である。つまり、文集合(S)は矛盾である。文集合の矛盾と論証の妥当性の間のこのような関係は、論理学では自明なことであり、ラッド=フランクリンが発見したというわけではない。彼女の独創は、この関係を利用することで、妥当なシロジズムの特徴付を与えようとしたことにある。

拡張されたアリストテレス論理学では、シロジズムの図式は次のようになる。

(ア)

P x M

S y M

―――――

∴ S z P

「S」、「P」、「M」には一般名詞が代入される。同じ文字には同じ一般名詞が、違う文字には違う一般名詞が代入されるものとする。「x」、「y」、「z」は、二つの文字の間に「⊽」か「⋁」を挿入し、その二つの文字のどちらか一方ないし両方の文字に棒線を引く、ないし、どちらの文字にも棒線を引かない、ということを表している。変則的なルールだが、実際の代入例を見れば、その意味は明瞭となるだろう。以下が、図式(ア)に対する一つの代入例である。

(イ)

B ⊽ C

A ⋁ C

――――――――

∴ A ⊽ B

このシロジズムが妥当であれば、先程、見たように、次の文集合が矛盾していることになる。

(ウ) {B ⊽ C、A ⋁ C、A ⊽ B ではない}

しかし、「A ⊽ B ではない」を否定結合子を使って新たに導入された文だと考える必要はない。「⊽」と「⋁」の意味から明らかなように、一方を使った文の否定は、それを他方に置き換えることによって得られる。よって、この文集合(ウ)は次のように書くことができる。

つまり、この文集合(エ)は次の図式の代入例になっているのである。

したがって、この図式(オ)の代入例のすべてに関して、そのどれが矛盾しているのかを特定していれば、すべての妥当なシロジズムを特定できていることになる。例えば、文集合(エ)が矛盾していることが分かっていれば、それは、すなわち、(イ)のシロジズムが妥当であることが分かっていたということになるのである。(エ)のような、図式(オ)の代入例を「アンチロジズム」と呼ぶ(38)。したがって、妥当なシロジズムを特定するという問題は、矛盾したアンチロジズムを特定するという問題に帰着することになる。

旧来のアリストテレス論理学はすべての妥当なシロジズムを一五個の図式にまとめあげることに成功した。これに対して、ラッド=フランクリンは、改良されたアリストテレス論理学におけるすべての矛盾したアンチロジズムを、一個の図式にまとめあげることに成功した。その図式が次である(39)。

この図式の各々のアルファベット大文字には、肯定項ないし否定項が代入される。すなわち、「A」、「B」、「C」のような一般名詞か、「A」、「B」、「C」のような、それを棒線で否定した語が代入される。同じ文字には同じものが代入されるが、「M*」だけは特別で、「M」に肯定項が代入されていたら、「M*」にはその否定項が代入されていなければならない。また、「M」に否定項が代入されていたら、「M*」にはその肯定項が代入されていなければならない。すなわち、代入される一般名詞は同じなのだが、一方では棒線が付されていて、他方では付されていないのである。(カ)の具体的な代入例であるアンチロジズムを一つ見ておこう。「S」に「酒豪」、「P」に「術者 」、「M」に「売人」(したがって、「M*」に「売人」)を代入すると、次のアンチロジズムが得られる。

ここで、(キ)が本当に矛盾したアンチロジズムになっていることを確認しておこう。(キ)の最初の二つの文を前提とし、最後の文を否定したものを結論とする次のシロジズムを考える。

(ク)

術者 ⊽ 売人

酒豪 ⊽ 売人

―――――――――

∴ 酒豪 ⊽ 術者

最後の文が否定されたので、結論は「⋁」が「⊽」に変わっていることに注意しておこう。先ほど説明したように、(ク)が妥当なら、(キ)は矛盾している。そこで、(ク)が妥当か否かを調べてみよう。ラッド=フランクリンの表記法による基本文を日常言語の文に書き換えると(直前の(1)〜(8)を参照せよ)、(ク)は次のように書き換えることができる。

(ク*)

すべての売人は術者である。

すべての酒豪は売人である。

―――――――――――――――

∴ すべての酒豪は術者である。

これをアリストテレス論理学のオリジナルの表記法で表すと、次のようになる。

(ク**)

売人 a 術者

酒豪 a 売人

―――――――――

∴ 酒豪 a 術者

これは、バーバラ、すなわち、一格AAA式のシロジズムであり、それが妥当であることは既に証明されている。それゆえ、(キ)は矛盾している。これで、図式(カ)から得られるアンチロジズムの一つが矛盾していることが証明された。

右で示したのは、図式(カ)の代入例の一つが矛盾しているということである。しかし、図式(カ)はすべての矛盾したアンチロジズムと一致しているとラッド=フランクリンは考えている。矛盾したアンチロジズムを変形すると妥当なシロジズムになるのだったが、後者の方に着目して、ラッド=フランクリンは次のように主張している。

「シロジズムの規則。――[任意のシロジズムの]結論の否定を取り、[それ、および、前提二つのうち]全称命題が否定的繋辞[⊽]で表現され、特称命題が肯定的繋辞[⋁]で表現されていることを確認せよ。もしも、[三つの命題のうち]二つが[⊽を使用した]全称であり、残りが[⋁を使用した]特称であるとき、そして、二つの全称命題で共有されている[一般名詞]だけが異なる記号になっているとき[すなわち、二つの全称命題で共有されている一般名詞だけが一方では棒線が引かれ、他方では棒線が引かれていないとき]、そして、そのときに限り、当のシロジズムは妥当である」(40)。

矛盾したアンチロジズムに戻して言うと、ここでは次の二つのことが言われている。

(i) 図式(カ)に代入して得られたアンチロジズムは、すべて矛盾している。

(ii) 矛盾しているアンチロジズムのすべては、図式(カ)に代入することによって得られる。

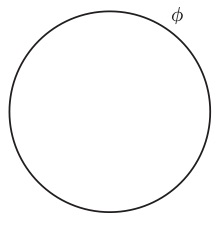

これを、後述するスーザン・ラシノフに倣って、「クリスティーン・ラッド=フランクリンの定理」と呼ぶことにしよう。しかし、ラッド=フランクリンは、この定理が正しいことを直観したものの、証明は与えていないのである。(i)は自明であり、証明するまでもないとラッド=フランクリンは考えたのかもしれない。実際、オイラー円を使うと、(i)が正しいことは以下のように簡単に説明できる。今、適当な一般名詞「A」、「B」、「C」を選んで、図式(カ)の「S」に「A」、「P」に「B」、「M」に「C」(したがって、「M*」に「C」)を代入すると、次のアンチロジズムが得られる。

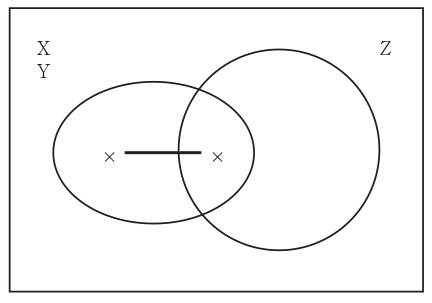

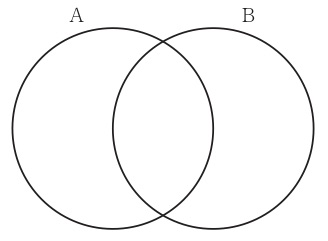

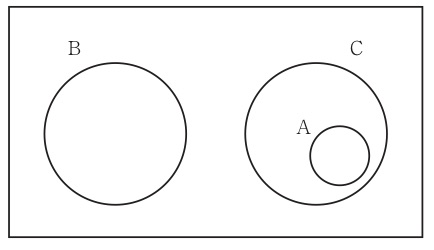

(ケ)の最初の文が真だとしよう。これは、BかつCという複合性質を持つ物がないということを主張している。つまり、Bを持つ物とCを持つ物は独立しているということだから、オイラー円で描くと、図17のように描ける。

図17

(ケ)の二番目の文も真だとしよう。これは、AかつCではないという複合性質を持つ物がないということを主張している。つまり、Aを持つ物はすべてCを持つということだから、図18のように描ける。

図18

この二つを合わせると、図19になる。

図19

ここで、AとBに着目すると、この二つは独立していて、両方の性質を持つ物がありえないことが分かる。すなわち、両方の性質を持つ物が存在することを主張している(ケ)の最後の文は、必ず偽になる。よって、(ケ)の三つの文が主張していることが同時に成り立つことはなく、アンチロジズム(ケ)は矛盾しているのである。だが、これでは図式(カ)の「S」、「P」、「M」に肯定項ではなく否定項が代入されたときが考慮されていないのではないか、と疑問が生じるかもしれない。しかし、その心配は無用であり、このオイラー円による説明をそのまま行えば良い。なぜなら、図20のように、Aという性質を円の内部として表象し、Aではないという性質を円の外部として表象することに本質的な意味はなく、逆にして、図21のように、Aではないという性質を円の内部として表象し、Aという性質を円の外部として表象することも、問題なくできるからである。

図20 図21

図21

円の外部は無限に広がるのではなく、四角で表象された談話宇宙によって限界づけられているから、この逆転は可能になっているのである。

このように、(i)が自明であることに対して、(ii)は自明とは言えず、そう簡単に納得するわけにはいかない。それにも関わらず、ラッド=フランクリンは(ii)を証明していないし、更に驚くべきことに、二十世紀の終わりまで誰も彼女の代わりに証明しようと試みていなかったようなのである。この問題を指摘したのがスーザン・ラシノフの論文「シロジズムの最終的解決」(41)である。そして、彼女は、ラッド=フランクリンの論文公刊から百十六年後に、ようやく(ii)の厳密な証明を与えることに成功したのである(42)。

六 ラシノフによるクリスティーン・ラッド=フランクリンの定理の証明

この節では、ラシノフによるクリスティーン・ラッド=フランクリンの定理の証明を分かりやすく変更して、紹介しておこう(43)。

ラシノフは(ii)の対偶である次を証明する。

(ii*) 図式(カ)の代入例になっていないアンチロジズムはすべて無矛盾である。

繋辞として「⊽」を含む文を「全称文」、「⋁」を含む文を「特称文」と呼ぶことにする。そうすると、図式(カ)の代入例になっていないアンチロジズムは次の二種類に分類される。

(#) ちょうど一個の文が特称文である。

(%) ちょうど一個の文が特称文である、というわけではない。

まず、(%)のアンチロジズムが無矛盾であることを示し、その後で、(#)のアンチロジズムが無矛盾であることを示す。

(%)のアンチロジズムは次の三種類に分類される。

(%1) 三個の文がすべて全称文である。

(%2) 三個の文がすべて特称文である。

(%3) 二個の文が特称文で、一個の文が全称文である。

全称文はある複合性質を持つ物が存在しないことを主張し、特称文はある複合性質を持つ物が存在することを主張する。どのような一般名詞が使われていようとも、これらの文はすべて真になり得ると考えることにする。「円かつ三角形という複合性質を持つ物が存在する」のような文は真にはなり得ないが、それは論理以外の理由(この場合は幾何学的理由)で真になり得なくなっているのであり、今は論理的矛盾・無矛盾を考えているので、除外して考えるのである。したがって、どの文も真になり得るのだが、それは文を単独で考えた場合のことであり、複数の文を考えると、それらがすべて真になることは論理ゆえに不可能になる、つまり矛盾することもある。今の場合では、同じ複合性質に関する全称文と特称文があれば、それらが共に真になることは不可能である。つまり、矛盾する。どちらか一方が真ならば、他方は必ず偽になる。しかし、これ以外の仕方で文どうしが論理的に矛盾することはない。このことを考えると、(%1)と(%2)が無矛盾であることは明らかである。全称文のみ、あるいは、特称文のみでは、矛盾は生じえないからである。

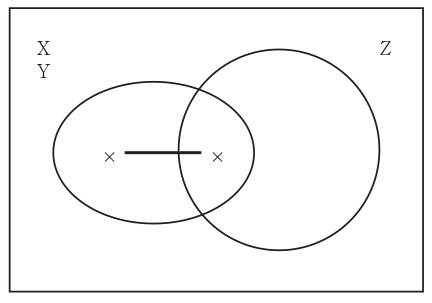

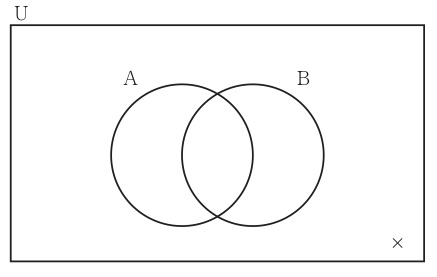

(%3)の無矛盾性を示すことは、これより少し複雑である。同一の複合性質に関する全称文と特称文、例えば、「A ⊽ B」と「A ⋁ B」は確かに矛盾するが、こうしたペアはアンチロジズムには存在しない。図式(オ)で示されているように、アンチロジズム内の任意の二つの文では、一般名詞は一個しか共有されないからである。では、アンチロジズムでどのようにして矛盾が生じるのだろうか。全称文は、先程述べたように、ある複合性質を持つ物が存在しないことを主張している。例えば、「A ⊽ B」は、図22のヴェン図で示されているように、AかつBという複合的性質を持つ物が存在しないことを主張している。

図22

しかし、第三の性質を考慮に入れると、図23からわかるように、事情はもう少し複雑である。

図23

すなわち、「A ⊽ B」は、複合性質AかつBかつC、および、複合性質AかつBかつCの二つの複合性質のどちらに関しても、それを持つ物が存在しないということを主張しているのである。「A ⋁ B」は、AかつBという複合性質を持つ物が単に存在するということだけしか主張していないのだから、そうした物は一個だけしか存在しないかもしれない。つまり、図24のようになっているとは限らないのである。

図24

「A ⋁ B」が主張しているのは、実際は、複合性質AかつBかつCを持つ物が存在する、ないし、複合性質AかつBかつCを持つ物が存在する、という選言的事態なのである(この選言的事態は、ヴェン図では図25のように表すのだが、直観的には分かり難いかもしれない)。

図25

したがって、特称文と矛盾するためには、特称文が問題にしている二個の複合性質の両方に関して、その複合性質を持つ物は存在しないということを全称文で主張しなければならない。よって、一個の特称文に対して二個の全称文があって、初めて矛盾が成立する(「A ⋁ B」と「A ⊽ B」というようなペアはアンチロジズムには存在しなかったことに注意)。したがって、アンチロジズムに二個の特称文が含まれていると、全称文は一個しか存在できないから、矛盾は発生しないのである。これで、(%3)が無矛盾であることは証明された。

以上で、(%)のアンチロジズムは無矛盾であることが証明された。次に示すべきことは、(#)のアンチロジズムの無矛盾性である。ただし、今は大前提として、図式(カ)の代入例になっていないアンチロジズムのことを考えていたことを思い出して欲しい。したがって、(#)は次の二種類に分類される。

(#1) 特称文と全称文で共有されている一般名詞が、一方では肯定項、他方では否定項になっている。

(#2) 特称文と全称文で共有されている一般名詞が、一方では肯定項、他方では否定項になっている、ということはない。

まず、(#1)が無矛盾であることを示す。一方では肯定項、他方では否定項という形で共有されている一般名詞をXとする。図26を見て欲しい。

図26

Xを共有している二つの文の一方は、この円の内部の複合性質に関して、その性質を持つ物が存在するとかしないとかを主張しており、他方の文は、この円の外部の複合性質に関して、その性質を持つ物が存在するとかしないとかを主張している。したがって、この二つの文が対立することはありえない(正確には、全称文は特称文の選言肢のどちらとも矛盾しない)。残っているもう一つの全称文だけでは、既に説明したように、特称文と矛盾をきたすことはできない。したがって、(#1)のアンチロジズムは無矛盾である。

残ったのは、(#2)のアンチロジズムだけである。これも図式(カ)の代入例になっていないのだから、正確には次の種類のものに分類される。

(#2*)特称文と全称文で共有されている一般名詞が、一方では肯定項、他方では否定項になっている、ということはない。かつ、二個の全称文で共有されている一般名詞は、両方とも肯定項であるか、両方とも否定項である。

特称文は二個の性質から複合される四個の複合性質のどれか一個に関して、それを持つ物が存在するということを主張する。その複合性質をXYとすると、図27のようになる。

図27

しかし、第三の性質を考慮に入れると、特称文は選言的主張を行っているとみなされるのだった。すなわち、第三の性質としてZを考えると、複合的性質XYかつZを持つ物が存在する、あるいは、複合的性質XYかつ非Zを持つ物が存在する、ということを主張しているのである(図28)。

図28

さて、性質Zが二個の全称文で共有されている一般名詞が表す性質だとしよう。両方とも肯定項だとすると、二つの全称文は共にZの円の内部に位置する複合性質のどれかに関して、それを持つ物が存在しないということを語っており、Zの円の外部の複合性質に関しては何も主張していない。両方とも否定項なら、二つの全称文は共にZの円の外部に関して主張しており、内部に関しては何も主張していない。よって、Zの内部に位置する複合性質を持つ物が存在するか、外部に位置する複合性質を持つ物が存在する、ということを主張している特称文は、これら二つの全称文とは矛盾し得ないのである。よって、(#2*)のアンチロジズムが無矛盾であることが示された。

以上により、図式(カ)の代入例になっていないアンチロジズムはすべて無矛盾であることが証明された。対偶を取ると、矛盾しているアンチロジズムのすべては、図式(カ)に代入することによって得られる、ということが証明された。すなわち、(ii)が証明された。

七 おわりに

ラッド=フランクリンは、すべての矛盾したアンチロジズムを一個の図式で表した。彼女はこのことを、すべての妥当なシロジズムが一つの図式に「還元」される、とも述べている(44)。他方、ラッド=フランクリン以前の旧来のアリストテレス論理学は、すべての妥当なシロジズムを一五個の図式で表し、その上で、バーバラ以外のシロジズムをすべてバーバラに「還元」している。同じ「還元」という言葉(45)が使われているので、次のような疑問が生じるかもしれない。すなわち、アリストテレス論理学も最終的にすべての妥当なシロジズムを一つのものに還元しているのだから、ラッド=フランクリンは別に何も新しいことは成し遂げていないのではないだろうか、という疑問である。この疑問に対しては、あたりまえのことだが、両者の「還元」の意味は違っているということに注意を促すしかない。ラッド=フランクリンは「還元」と言うが、彼女が行ったことは、一つの図式を母体として、そこからすべての妥当なシロジズムを、言わば、自動的機械的に発出させることである。これに対して、アリストテレス論理学の「還元」では、バーバラ、および、他のいくつかの推論規則を用いて、バーバラ以外のシロジズムが妥当であることを論理的に証明している。このことにも意義はあるが、ここではバーバラ以外のシロジズムは予め与えられているのであって、バーバラ等からそれらのシロジズムを自動的機械的に発出させているのではないのである。もっとも、この証明過程を後からシロジズムの発生原理と捉え返すことはできる。しかしそうすると、バーバラ以外の一四個のシロジズムの証明過程は一四個あるのだから、一個に還元したとは言えない。しかも、それならば、証明過程ではなく、シロジズムの図式そのものをすべての妥当なシロジズムの母体とした方が簡単である。アリストテレス論理学では、すべての妥当なシロジズムを自動的機械的に発出させるのは、結局、一五個の図式なのである。ラッド=フランクリンは、この、すべての妥当なシロジズムを自動的機械的に発出させる母体を、一五個から一個の図式に減らすことに成功したのであり、やはりこれは、旧来のアリストテレス論理学が成し遂げ得なかった、画期的な業績なのである。しかも、「シロジズムを一個よりも少ない図式に圧縮することは間違いなく不可能」(46)だから、これ以上の進歩は論理的にありえない。よって、アリストテレス論理学の「最後を飾る仕事」なのである(47)。

最後に、アリストテレス論理学を完成させたラッド=フランクリンの仕事に現れたアンチロジズムの持つもう一つの意義について触れておきたい。アンチロジズムはシロジズムを単一図式に還元するために導入されたテクニカルな論理的道具に過ぎないと思われるかもしれない。しかし、その後のラッド=フランクリンが強調しているように、そして、ラシノフなど彼女の研究者も注目しているように、アンチロジズムはシロジズムよりも自然な論証なのである。彼女は、論証の一つの種類として、推論ないし帰結関係というものを認める。これは、複数の文が「一つのはっきりとした方向を持って進行していく」(48)、「前進的論証」(49)である。典型的な推論がシロジズム(三段論法)であり、これは二つの前提から結論に向かって進行していく論証である(ただし、二つの前提の間には方向性はない)。そして、推論は、シロジズムを例に取ると、二つの前提が真ならば結論も必ず真になることが、推論を行うものによって期待されている。期待通りならば、「妥当な推論」と呼ばれ、期待に反していれば、「非妥当な推論」と呼ばれる。これに対して、論証には別の種類のものがあり、それをラッド=フランクリンは「矛盾による論証」(50)と呼ぶ。これは推論と同じく複数の文が集まったものだが、推論とは違い、文の間に方向は定まっておらず、よって、順に進行していくようなものではない。矛盾による論証を行う人は、それらの文のすべてが真になり得ないこと、すなわち、矛盾していることを期待している。典型的な矛盾による論証が、三個の文からなるアンチロジズム(三段論駁)である。「論証」という言葉で普通に思い浮かべるのは前者の推論であり、これまで、この論文でも、「論証」と「推論」は同義として使ってきた。しかし、ここで両者をはっきり区別することにしよう。「論証」は英語の「アーギュメント」の訳語として使ってきたのだが、実際、「アーギュメント」は、何かをめぐって言い争ったりすることも含んでいる。そうした口げんかのようなものも含む、何かを言い立てるために発せられる文の集まり一般のことを、これからは「論証」と呼ぶことにしたい。ラッド=フランクリンが主張しているのは、このような意味での論証では、「しかじかである、ゆえに、かくかくである」という形で理路整然とした推論(シロジズムなど)が行われることも、もちろんあるが、そうではない、矛盾による論証(アンチロジズム)が行われることもよくあり、むしろそちらの方が論証においては推論よりも自然で原初的なものであり、本能的になされるものである、ということである。彼女はそのことを実体験に基づいて主張している。彼女が経験したのは、夕食のときにフォークでスープを飲むという面白い実験をしていたエミリーという四歳の少女と、その母親との間でなされた、以下のようなアンチロジズムによる論証(口げんか)である(51)。

母親:誰もフォークでスープを飲んだりしません、エミリー。

エミリー:でも、私は飲んでるし、私は誰かです。

人間であるという性質を「D」、フォークでスープを飲むという性質を「E」、私(すなわち、エミリー)であるという性質を「F」と表すことにすると、ここに現れている三つの文の集合は次のようなアンチロジズムとして書ける。

驚くべきことに、これは図式(カ)の代入例になっており、したがって、矛盾したアンチロジズムである。すなわち、すべての文が真になることはありえず、どれか二つの文が真であれば、残りの文は必ず偽になるのである。エミリーは、この矛盾したアンチロジズムを提示しているのだが、アンチロジズムだけでは、実際にどの文が偽なのか分からない(偽なる文の否定がこの論証で主張されることになるのである)。しかし、エミリーは、二つの文「F ⊽ E(エミリーはフォークでスープを飲んでいる)」と「F ⋁ D(エミリーは誰かである)」を「でも」という語の後に続けることで、これら二つの文が真であることを際立たせ、それによって、残りの文「D ⊽ E(誰もフォークでスープを飲んだりしない)」が偽であることを(すなわち、この文の否定が真であることを)認めるように、母親に迫っているのである。これは、エミリーが論理の天才であることを示しているのだろうか。そうではなく、これは、矛盾による論証の方法は、普通の幼児でも自然に扱えるほど、本能的に身についているテクニックである、ということを示している、とラッド=フランクリンは考えるのである。彼女が言うところでは、相手を論駁するこのアンチロジズムの論証方法は「人間の発達過程において、結論を引き出す論証[すなわち、推論]よりも早い段階で生じることは疑いようがない」(52)。ラッド=フランクリンのこの洞察が正しければ、例えば、「論理的ではない」と言われる人、特に、教育中の子供も、推論の段階に達していないだけで、矛盾したアンチロジズムによる論証は比較的自由に行うことができ、実はきわめて「論理的」と見なせるのかもしれない。この可能性の検討は、アリストテレス論理学を完成させたラッド=フランクリンが我々に残した、今後の研究課題である。

註

(1)Frege 1879.

(2)Whitehead and Russell 1910.

(3)彼女の生まれたときの名前は「Christine Ladd」で、本文で言及されている論文もこの名義で書かれている。彼女はこの論文の執筆直後の一八八二年に、ジョンズ・ホプキンズ大学の教員のファビアン・フランクリン(Fabian Franklin)と結婚する(執筆時期については次註参照)。そのため、この論文が収録されている論文集(出版は一八八三年)の編者であるチャールズ・サンダース・パースは、序文で、彼女のことを「ラッド嬢(現在は、ファビアン・フランクリン夫人)(Miss Ladd (now Mrs. Fabian Franklin))」と紹介している(Peirce 1883, p. iii)。その後、彼女は、自身の姓の「Ladd」と夫の姓の「Franklin」から「Ladd-Franklin」という複合姓を作って、「Christine Ladd-Franklin」を自分の名前として使うようになった(「Ladd」はミドル・ネームではないことに注意)。本論文では、時期に関わらず、彼女の名前としては「クリスティーン・ラッド=フランクリン」を使う(「クリスティーン」は以後、省略する)。

(4)Ladd 1883. この論文の骨子は一八八一年一月にジョンズ・ホプキンズ大学形而上学クラブの会合で読み上げられたということである(Ladd 1883, p. 17)。なお、この論文が収録されている論文集『論理学研究、ジョンズ・ホプキンズ大学のメンバーによる(Studies in Logic, by Members of the Johns Hopkins University)』には編集者名が明記されていない(もしかしたら「by」以下は題名ではなく著者名のつもりで書かれているのかもしれない)。しかし、著作権がパースに属することは明記され、しかも、パースが序文を書いていて、その中に「私の教え子たちの著作であるこれらの論文は、私にとって非常に教えてくれるものがあったため、教え子たちに、一巻本で出版する許可を求め、許しを得た」(Peirce 1883, p. iii)とあるので、事実上、パースが編集したものであると見なすことができる。そのため、文献表ではそのように扱った。

(5)ラッド=フランクリンは、ジェームズ・マーク・ボールドウィンが編集した三巻四冊からなる『哲学・心理学辞典』(Baldwin 1901-5)に、論理学と心理学担当の副編集者として迎えられ、多くの項目の執筆も任された(彼女の心理学者としての業績については本文で後に述べる)。この仕事は、最初、パースに依頼されたのだが、パースはこの仕事を自分ひとりで行うのは無理だと気付き、ジョンズ・ホプキンズ大学の教え子だったラッド=フランクリンに協力を求めたということである(Brent 1993, pp. 273-5参照)。

(6)Shen 1927, p. 60. 「最後を飾る仕事」の原語は「crowning activity」。ロイスはラッド=フランクリンより八歳下だが、ジョンズ・ホプキンズ大学の先輩で、彼女の論文が公刊されたときには、既にハーバード大学の教職についていた。なお、女性であることは(またアメリカ人であることも)論理学の研究とは関係ないので、この発言は適切なものとは言えないかもしれない。しかし、当時のアメリカ社会で女性が論理学の研究者になることが困難であったことは事実であり、実際、本文でも簡単に触れるが、ラッド=フランクリンの一生は女性差別との戦いの連続だったとも言える。ロイスの発言はそうした個人的具体的事実を踏まえてのものだったのかもしれない。

(7)ケンブリッジ大学の経済学者ジョン・ネヴィル・ケインズ(ジョン・メイナード・ケインズの父親)が書いた、旧体制に基づく論理学の教科書『形式論理の学習と練習問題』は、一九〇六年の第四版で、ラッド=フランクリンの「最後を飾る仕事」の内容を簡潔に紹介している(Keynes 1906, pp. 332-3)。革命が終わった後に書かれた論理学の教科書でも、しばらくの間は、旧体制のアリストテレス論理学にある程度はページを割くことが多く、ラッド=フランクリンの仕事への言及も見られた。例えば、ハーバード大学でロイスの指導を受けたクラレンス・アーヴィング・ルイスが一九一八年に出版した『記号論理学概観』は、アリストテレス論理学の記述が多く、ラッド=フランクリンの仕事も詳しく紹介している(Lewis 1918, pp. 108-10)。日本では、東京高等師範学校の講師だった大關將一が一九三一年に出版した『現象學槪說 附 精密論理學瞥見』が、アリストテレス論理学に多くのページを割いており、その中で「ラド嬢[の]巧みな方法」(大關(一九三一)、二六六頁)を詳細に解説している。また、京都大学の上田泰治が著した『論理学』は、一九六七年の改訂新版においてもアリストテレス論理学を非常に詳しく解説しており、その中で補説の一つをラッド=フランクリンの説明に充てている(上田(一九六七)、二七九―八一頁)。この本は一九八〇年代初めまで、京都大学の全学向けの一般教養の論理学の授業の教科書として使用されていたので、多くの学生にラッド=フランクリンの名前を記憶させたのではないかと思われる。しかし、二十一世紀の現在、書店で簡単に入手できるような論理学の本では、アリストテレス論理学が言及されることも少なくなり、ラッド=フランクリンが紹介されることは皆無と言って良いだろう。

(8)以下に述べる伝記的事実は、基本的に、Cadwallader and Cadwallader 1990、Green 1987、Green and LaDuke 2009、Hawkins 1960、Jacob 1976、Scarborough and Furumoto 1987で述べられていることをもとにして、まとめたものである。また、Lee and Wiley 1928に収録されている項目「LADD-FRANKLIN, CHRISTINE」(pp. 135-41)も参照した。これは執筆者が明記されていないが、ラッド=フランクリン自身が準備した原稿をもとにしていて、ほぼ自伝と見なせるということである。

(9)ただし、一九六九年に共学化された。ヴァッサー大学は日本では大山捨松が学んだ大学として有名であるが、彼女が入学してきたのは、ラッド=フランクリンが卒業して数年後のことである。

(10)ヴァッサー大学は一八六一年創立だが、最初の学生を受け入れたのは一八六五年で、ラッド=フランクリンは二期生になる。

(11)このジャーナルでは、数学者・数学教師が問題と答えを出し合っていた。日本の月刊誌『数学セミナー』(日本評論社)のコーナー「エレガントな解答をもとむ」のようなものである。

(12)ジョンズ・ホプキンズ大学は日本では新渡戸稲造が学んだ大学として有名である。彼が入学した一八八四年には、ラッド=フランクリンは学生ではなくなっていたが、教員(ファビアン・フランクリン)の妻として大学のコミュニティに属していた。二人が会う機会があったか否かは不明である。

(13)奨学金と言っても、日本のような借金ではなく、給料である。大学院教育と奨学金をセットで提供すること(つまり、大学院生が、授業料を払う学生ではなく、給料をもらう研究者であること)は現在のアメリカの大学院では普通のことだが、それを始めたのがジョンズ・ホプキンズ大学である。

(14)エルンスト・シュレーダーは、『論理代数講義』の第二〇講義の四三節「一五個の妥当な式のラッド嬢の巧妙な取り扱い」(Schröder 1891, pp. 228-39)で、ラッド=フランクリンのアイディアを詳細に展開している。この本は教科書ではなく専門書。註(7)で言及した大關の本は部分的にこれに依拠して書かれている。

(15)Ladd-Franklin 1887.

(16)ラッド=フランクリンの色覚論は彼女の論理学の仕事以上に広く世界に知られるようになった。石原忍(かつての私を含む多くの子供達を苦しめてきた石原式色盲検査表の考案者)も『學校用色盲檢査表』の附録「通俗色盲解説」の第二節「色盲の發生並びに遺傳」で、ラッド=フランクリンの色覚説に基づいて色盲が生じる理由を説明している(ただし、「Ladd」をミドルネームと誤解したのか、「ミセス」なしの単なる「フランクリン」として彼女に言及している)。この本は版を変えながらも日本中の学校によって長年に渡って購入されてきたので、相当数の日本人がラッド=フランクリンの色覚説に接したことになると思われる。本文ではラッド=フランクリンはすっかり忘れられたと書いたが、それは哲学・論理学の分野の話で、実は心理学の分野ではそうでもないようである。例えば、一九九九年の有斐閣の『心理学辞典』には、「発達説(ラッド-フランクリンの色覚の)」という項目が存在している。なお、彼女の発達説が正しいのかどうか、私には述べることができないが、色覚の問題は圧倒的に複雑で、現在でも興味深い研究が行われていることだけは指摘しておく。これに関しては、川端裕人の『「色のふしぎ」と不思議な社会 2020年代の「色覚」原論』から多くのことを学んだ。

(17)Ladd-Franklin 1929.

(18)ラッド=フランクリンの師であるシルベスターは、数学のいくつかの分野で業績を残しているが、特に線形代数の創始者の一人として有名である。日本で「行列」と訳されている「matrix」を線形代数の専門用語として導入したのが彼である(matrixの原義は母体・母型で、この専門用語には、determinantを生み出す母体である、という意味が込められている。determinantも日本では「行列式」と訳されていて混乱を招くが、これは行列がシルベスターらによって導入されるはるか以前から関孝和やゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツらによって研究されてきた数学概念である)。そんな彼も、一八三七年にケンブリッジ大学の数学のトライポス(卒業試験)で二位という優秀な成績を修めたにも関わらず、学位(BA)の授与を拒否されるという経験をしている。当時のケンブリッジ大学で学位を得るためには、英国国教会の信仰箇条に署名する必要があったのだが、ユダヤ人のシルベスターにはこれができなかったからである。ケンブリッジ大学がこの宗教制限を撤廃し、シルベスターに学位を授与したのは、卒業から三十五年後の一八七二年のことだった(Macfarlane 1916, p. 107参照)。師のシルベスターも弟子のラッド=フランクリンも共に当時のアカデミズムの理不尽な制度に同じように苦しめられたのである。なお、シルベスターは、医療に統計学を導入したことで知られるフローレンス・ナイチンゲールに、家庭教師として数学を教えていたと言われている。ナイチンゲールはもともと数学に興味があったのだが、女性に数学は必要ないという当時の偏見によって、なかなか数学を学ばせてもらえず、大人になってから家庭教師について学んだのである。実は、シルベスターがナイチンゲールの家庭教師だったという確実な証拠はまだ見つかっていないらしいのだが(Parshall 2006, p. 371, n. 116参照)、この通説が正しいとすると、ナイチンゲールとラッド=フランクリンは数学上の姉妹弟子だったということになる。

(19)整備とは、例えば、存在仮定を置かない、三段論法の四格を導入する、といったことである。

(20)「シロジズム」は英語「syllogism」の音をカタカナで表記したもの。「syllogism」はギリシャ語の「syllogismos」を英語化したもの。「syllogismos」の「syl」はもともとは「syn」で、これは英語の「with」に相当し、加え合わせる、まとめあげる、という意味の接頭辞で、「logos」は数とか言葉という意味なので、「syllogismos」は、数と数を結びつけて計算することや、文と文を結びつけること、命題を計算すること、を意味する(山下(一九八三)、三二頁、および、古田(二〇二〇)、四一頁参照)。アリストテレスは「syllogismos」を文と文の結びつきの意味で使い、しかもこの結びつきがきわめて強いものに限定した。すなわち、「なにかあるものが措定されるとすると、これら措定されたものとは別のなにかが、これらがあることによって、必然に帰結する」(アリストテレス、『分析論前書』、二〇頁)ような文と文の強い結びつきが、アリストテレスのsyllogismosである。すなわち、いくつかの文が他の文を必ず帰結させるほど、つまり、必ず伴っていて切り離せないほど、これらの文が強く結びついているのが、syllogismosである。したがって、「論証」という訳語がふさわしいと思われる。ただし、『アリストテレス全集』では「推論」という訳語が使われている(今井・河谷(二〇一四)、三一一頁)。アリストテレス自身のsyllogismosは、帰結させる側の文すなわち前提の個数に制限を課していないし、どのようなパターンで一般名詞が出現しているのかにも制限を設けていないが、本論文で問題にしているのは、前提が二個で、かつ、本文で見た制限(a)、(b)、(c)に従う形で一般名詞が出現するものに限られるので、そうした制限を満たしたsyllogismosだけをここでは特に「シロジズム」と呼ぶことにする。また、これは、前提と結論を合わせて三個の文からなるので、慣例に従って、「三段論法」とも呼ぶことにする。なお、論証も推論も三段論法も、本来は、前提から結論が必然的に出てくる場合にのみ適用すべき概念である。すなわち、「これこれの文連鎖は論証ないし推論ないし三段論法である/ない」というのが正しい言葉遣いである。しかし、これも慣例に従って、前提と結論からなる文連鎖自体を論証ないし推論ないし三段論法とみなして、「これこれの論証ないし推論ないし三段論法は妥当である/妥当ではない」という言い方も許すことにする。

(21)原語表記は「Barbara」。母音だけをみると「aaa」となっていて、これがAAA式であることを表している。その他のシロジズムにも名前がついているが、ここでは省略する。

(22)Hamilton 1860, p. 277. ハミルトン自身は具体的な一般名詞を代入して列挙しているが、見難いので、ケインズによる図式バージョン(Keynes 1906, p. 195)を改変したものを挙げておいた。

(23)この五種類になることは自明のことのように思われる。しかし、非常に驚くべきことに、ヴェン図の考案者であり、論理学の歴史にも詳しかった、ジョン・ヴェンが調べた限りでは、このことがはっきりと述べられたのは、ジョゼフ・ディエズ・ジェルゴンヌの論文「合理的推論試論」(Gergonne 1816-17)が最初だということである(Venn 1881, pp. 6-7)。ただし、ジェルゴンヌは同論文の一九三―四頁で、本文のようなオイラー円は使わずに、言葉だけでこのことを説明している。なお、同じ箇所でヴェンは次のことを指摘している。すなわち、『論理学体系』を著したジョン・スチュアート・ミルの自伝には、少年時代にフランスに滞在したとき、モンペリエ大学でムッシュ・ジェルゴンヌの「諸科学の哲学」というタイトルの論理学の授業に参加したとあるが、このムッシュ・ジェルゴンヌがジョゼフ・ディエズ・ジェルゴンヌ当人なのだそうである。ミルはジェルゴンヌのことを「非常に深い学識を有する十八世紀形而上学の代表者」と評している(Mill 1873, pp. 57-8)。

(24)後述するように、この観点で捉えられた基本的事実は、実際はもっと多く、八個ではなく、その倍の一六個、存在する。

(25)オイラー円の意味については橋本(二〇二一)で、ヴェン図の意味については橋本(二〇二二)で詳しく述べたので、参照してもらいたい。なお、「×」はジョン・ヴェン自身は使用しなかったのだが、これについては橋本(準備中)を参照してもらいたい。

(26)「すべてのAはBである」と「すべてのBはAである」の連言で十分と一般に考えられたのは、主語の一般名詞が名指す性質を持つ物は存在するという存在仮定が置かれていたからである。ここでは存在仮定を置かないことにしているので、この連言だけでは不十分と考えるのである。

(27)二つの性質AとBに着目した場合、世界全体の可能な在り方は、図5と図6の(1)〜(8)の八個であるとされたが、註(24)で述べたように、実際は一六個である。その理由は次の通り。性質AとBに着目した場合、世界の中のすべての物が属する性質は、A・B、A・非B、非A・Bの三個だと思われた。その各々に関して、その性質を持つ物が存在するか否かを特定すれば、世界中の物の在り方が定まる。したがって、その在り方の可能性の個数は、二かける二かける二、すなわち、八個である。しかし、非A・非Bという性質を追加すべきことが判明したので、可能性の個数は、二かける二かける二かける二、すなわち、一六個になるのである。

(28)山下(一九八三)、九頁。エリウゲナの『ペリフュセオン(自然について)』では、自然は(創造するという性質をA、創造されるという性質をBとするなら)、「創造し創造されないもの(A・非B)」、「創造され創造するもの(A・B)」、「創造され創造しないもの(非A・B)」、「創造せず創造されないもの(非A・非B)」の四つの種に分割されている(エリウゲナ、四八三頁)。

(29)以下の本文では、あくまで単なる推測に過ぎないが、四分類の導入を妨げてきたと思われる一つの心理的要因を指摘することになる。ただし、山下正男によると、非A・非Bを含む四分類はインド論理学では「四句分別」として古くから存在していたということである。彼が具体的に言及しているのは、五世紀のヴァスバンドゥの『倶舎論』と九世紀の『臨済録』(ただし、臨済は中国の人)である(山下(一九八三)、一二―三頁)。仏教学者の桂紹隆によると、四句分別はアビダルマの学者たちが用いていて、その方法は二―三世紀のナーガールジュナに受け継がれたということである(桂(二〇二一)、一八六頁)。このように四分類が東洋で古くからあり、それが脈々と受け継がれているという事実を前にすると、本文で指摘する心理的要因は、西洋人特有のものと言うべきなのかもしれない。

(30)『哲学・心理学辞典』(Baldwin 1901-5)の第二巻の七四二頁を参照。「談話宇宙」の項目を執筆しているのは、パースとラッド=フランクリンである。

(31)De Morgan 1847, p. 62. ただし、原文の「X」、「Y」を「A」、「B」に変えた。

(32)De Morgan 1847, p. 60.

(33)Bool 1847, pp. 32-3.

(34)Ladd 1883, pp. 25-6.

(35)アリストテレス論理学のオリジナルの基本文はA、E、I、Oの四種類で、一般名詞が二個の場合でも、その順序の違いに一部、意味があったので、六個の基本文が得られた。これに対して、ラッド=フランクリンの記法だと、順序の違いには一切、意味がないので、基本文のパターンは八種類で、一般名詞が二個の場合、そこから得られる基本文の個数はやはり八個である。つまり、本文の(1)〜(8)はそのまま基本文のパターンでもある。

(36)『哲学・心理学辞典』(Baldwin 1901-5)の第二巻の六三二頁を参照。この「シロジズムの現代的取り扱い」というサブ項目の執筆者はラッド=フランクリンである。

(37)Ladd 1883, p. 28 から説明が始まるが、本論文での叙述はそれを再構成したものである。特に、ラッド=フランクリンは、「文集合」という言い方はしていない。

(38)「アンチロジズム(antilogism)」はラッド=フランクリンの造語だが、「論理代数について」(Ladd 1883)ではこの言葉は使われておらず、そこではただ単に「矛盾したもの(an inconsistency)」としか呼ばれていない。彼女がこの言葉を使うようになったのは、一九〇一年の論文「シロジズムの通常の取り扱いの不合理への還元」(Ladd-Franklin 1901)や、一九〇二年の『哲学・心理学辞典』(Baldwin 1901-5)の第二巻のサブ項目「シロジズムの現代的取り扱い」(六三三頁)からである。註(20)で見たように、「シロジズム(syllogism)」は文と文の強い結びつきを表しているのだから、「いっしょ(with)」を意味する「syn」が変化した「シ(syl)」の部分を、その反対語である「対立(against)」を意味する「アンチ(anti)」に置き換えた「アンチロジズム(antilogism)」は、文と文が対立しあっている状態を表すことになるだろう。したがって、「アンチロジズム」は、すべてが同時に並び立つことが不可能である、矛盾した文集合を言い表すのに、まさにふさわしい言葉だと言えるだろう。しかしながら、後期ギリシャ語には「反論(countercharge)」を意味する「antilogismos」という言葉があり、「antilogism」はこの語を英語化したものであって、ラッド=フランクリンの造語とは言えないかもしれない。ただ、『オックスフォード英語辞典(Oxford English Dictionary)』第二版は、「antilogism」を初めて使ったのがラッド=フランクリンであることを認めた上で、「antilogismos」というギリシャ語の存在はラッド=フランクリンには知られていなかったと注記している。実際、論文「アンチロジズム」(Ladd-Franklin 1929)において、ラッド=フランクリンは、手持ちの『リデル・スコット辞書(Liddell and Scott)』を調べて、関連するギリシャ語が存在しないことを確認して、「antilogism」は自分が作った言葉であると主張している(現在の版の『リデル・スコット』には「antilogismos」は載っている)。彼女は、この論文の冒頭で、「私の美しい言葉である『アンチロジズム』を自分に断りもなく剽窃した」として、ウィリアム・アーネスト・ジョンソンを非難している(Ladd-Franklin 1929, p. 532. ラッド=フランクリンは、剽窃はジョンソンの『論理学 第二部』(Johnson 1922)の七五頁で行われていると書いているが、これは「七八頁」の誤り)。彼女の師匠のパースが「プラグマティズム(pragmatism)」という言葉を誰が作ったのかをめぐって、ウィリアム・ジェームズを難詰したことを思い起こさせる話である。なお、本論文では「antilogism」をそのままカタカナで表記したが、日本語に訳すとすると、どうなるであろうか。上田は「背理」と訳しているが(上田(一九六七)、二八一頁)、それだと「三段論法」という「syllogism」の訳語とのつながりが見えなくなるので、ここでは「三段論駁」という訳語を提案しておきたい。最後にもう一つ注意。「アンチロジズム」は矛盾した文集合に適用するのが正しいのだが、この論文では、「シロジズム」を三個の文の連鎖一般に適用したのと同様、三個の文の集合一般(ただし、図式(オ)の代入例に限る)にも適用して、「このアンチロジズムは矛盾している/矛盾していない」という言い方も許すことにする。

(39)Ladd 1883, p. 37. ただし、本論文の文脈に合わせるため、改変している。「II」という名前が付けられた、ラッド=フランクリンの本来の図式は、「(a⊽b) (b⊽c) (c⋁a)⊽」と書かれていて、その説明は少し複雑になるので、ここでは省略する。

(40)Ladd 1883, p. 41.

(41)Russinoff 1999.

(42)Russinoff 1999, pp. 464-6. ラシノフは論文の註18(p. 464)において、いくつかの文献を調べた結果を報告しているが、彼女以前に証明を与えたひとはいなかったようである。現在の私が知る限りでは、彼女が証明の最初の発見者である。

(43)ラシノフはアンチロジズムを構成する三個の文が無矛盾であることを、それら三個の文をすべて真にするモデル(状況)が構成可能であることを示すことによって証明している。これに対して、以下の紹介では、矛盾が生じないこと(無矛盾であること)を直接的に証明するという方針を取った。その方が、図式(カ)に到った思考過程がより明らかになると考えたからである。

(44)Ladd 1883, p. 40.

(45)アリストテレス自身が使った言葉は「anagoge」で、これは英語では普通、「elevation」などと訳すが、アリストテレス論理学の用語としては「reduction」と訳すようになっていて、日本語の『アリストテレス全集』でも「還元」と訳されている。ラッド=フランクリンが使っている言葉は「reduction」。

(46)Schröder 1891, p. 234.

(47)ラッド=フランクリンの業績を論理学史の中でどのように評価すべきかということに関して、最近、サラ・L・アッケルマンが、論文「ラッド=フランクリンはどんな問題を解いた(と自分では考えた)のか?」(Uckelman 2021)で、いくつかの注意を行っている。その一つは、すべての妥当な三段論法を一つの図式で表現できるだろうかという問題は、アリストテレスや古代・中世の論理学者の誰も考えてこなかった問題であるというのが歴史的事実であるから、「ラッド=フランクリンはアリストテレス以降の論理学者を悩ませてきた問題を解いたのだ」という言い方は間違っている、というものである。しかし、この歴史的事実の指摘が正しいなら、ラッド=フランクリンは、アリストテレス以降の論理学者が思いつくことさえできなかった問題を提起し、それを肯定的に解いたのだ、という言い方が正しいことになるだろう。

(48)Ladd 1883, p. 29.

(49)Ladd 1883, p. 36.

(50)Ladd 1883, p. 37.

(51)この経験は、Ladd-Franklin 1912, p. 648、Ladd-Franklin 1926, p. 358、Ladd-Franklin 1928, p. 532 などで語られている。ラッド=フランクリンには、女性参政権運動の活動家になった娘がいるが、名前は「マーガレット」なので、この口論をしている二人はラッド=フランクリン母子ではないと思われる。

(52)Ladd-Franklin 1926, p. 358.

文献

- Baldwin, J. M. (ed.) 1901-5. Dictionary of Philosophy and Psychology, Macmillan.

- Boole, G. 1847. The Mathematical Analysis of Logic. Macmillan, Barclay, & Macmillan.[G・ブール、『論理の数学的分析』、末木剛博監修、西脇与作訳、公論社、一九七七年。]

- Brent, J. 1993. Charles Sanders Peirce: A Life. Indiana University Press.

- Cadwallader, T. C. and Cadwallader, J. V. 1990. “Christine Ladd-Franklin (1847-1930)”, in O’Connell and Russo 1990, pp. 220-9.

- De Morgan, A. 1847. Formal Logic: or, The Calculus of Inference, Necessary and Probable. Taylor and Walton.

- Frege, G. 1879. Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens. Luis Nebert.[G・フレーゲ、『フレーゲ著作集1 概念記法』、藤村龍雄(編)、勁草書房、一九九九年。]

- Gergonne, J. D. 1816-17. “Essai de dialectique rationnelle”, Annales de mathématiques 7: 189-228.

- Green, J. 1987. “Christine Ladd-Franklin (1847-1930)”, in Grinstein and Campbell 1987, pp. 121-8.

- Green, J. and LaDuke, J. 2009. Pioneering Women in American Mathematics: The Pre-1940 PhD's. American Mathematical Society.

- Grinstein, L. S. and Campbell, P. J. (eds.) 1987. Women of Mathematics: A Biobibliographic Sourcebook. Greenwood Press.

- Hamilton, W. 1860. Lectures on Logic, VOL. II. Edited by H. L. Mansel and J. Veitch. William Blackwood and Sons.

- Hawkins, H. 1960. Pioneer: A History of the Johns Hopkins University, 1874-1889. Cornell University Press.

- Jacob, K. 1976. “How Johns Hopkins Protected Women from ‘The Rougher Influences’”, Newsletter of the Association for Women in Mathematics, Vol. 6, No. 5: 2-4.

- Johnson, W. E. 1922. Logic, Part II. Cambridge University Press.

- Keynes, J. N. 1906. Studies and Exercises in Formal Logic, 4th ed. Macmillan.

- Ladd, C. 1883. “On the Algebra of Logic”, in Peirce 1883, pp. 17-71.

- Ladd-Franklin, C. 1887. “A Method for the Experimental Determination of the Horopter”, The American Journal of Psychology 1: 99-111.

- ------ 1901. “The Reduction to Absurdity of the Ordinary Treatment of the Syllogism”, Science 13: 574-6.

- ------ 1912. “Implication and Existence in Logic”, The Philosophical Review 21: 641-65.

- ------ 1926. “A Logic Poem”, Science 64: 358.

- ------ 1928. “The Antilogism”, Mind 37: 532-4.

- ------ 1929. Colour and Colour Theories. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.

- Lee, E. C. and Wiley, H. C. (comp.) 1928. The Biographical Cyclopaedia of American Women, vol. III. Williams-Wiley Publications.

- Lewis, C. I. 1918. A Survey of Symbolic Logic. University of California Press.

- Macfarlane, A. 1916. Lectures on Ten British Mathematicians of the Nineteenth Century. John Wiley & Sons.

- Mill, J. S. 1873. Autobiography. Longmans, Green, Reader, and Dyer.

- O'Connell, A. N. and Russo, N. F. 1990. Women in Psychology: A Bio-Bibliographic Sourcebook. Greenwood Press.

- Parshall, K. H. 2006. James Joseph Sylvester: Jewish Mathematician in a Victorian World. The Johns Hopkins University Press.

Peirce, C. S. (ed.) 1883. Studies in Logic, by Members of the Johns Hopkins University. Little, Brown, and Company.

- Russinoff, S. 1999. “The Syllogism's Final Solution”, The Bulletin of Symbolic Logic 5: 451-69.

- Scarborough, E. and Furumoto, L. 1987. Untold Lives: The First Generation of American Women Psychologists. Columbia University Press.

- Schröder, E. 1891. Vorlesungen über die Algebra der Logik, Bd. 2, Abt. 1. B. G. Teubner.

- Shen, E. 1927. “The Ladd-Franklin Formula in Logic: The Antilogism”, Mind 14: 54-60.

- Uckelman, S. L. 2021. “What Problem Did Ladd-Franklin (Think She) Solve(d)?”, Notre Dame Journal of Formal Logic 62: 527-52.

- Venn, J. 1881. Symbolic Logic. MacMillan. 2nd edition, 1884. References to the latter.

- Whitehead, A. N. and Russell, B. 1910. Principia Mathematica, Vol. I. Cambridge University Press.

- アリストテレス、『分析論前書』、『アリストテレス全集2』、岩波書店、二〇一四年、一―三〇七頁、所収。

- 石原忍、『學校用色盲檢査表』、半田屋商店。(初版は一九二一年。私が確認した本には発行年が書かれていないが、発行元の住所が「東京都」になっているので、一九四三年以降のものと思われる。)

- 今井知正・河谷淳、二〇一四、「『分析論前書』補注」、『アリストテレス全集2』、岩波書店、三〇九―三二五頁、所収。

- 上田泰治、一九六七、『論理学』、創文社。

- エリウゲナ、『ペリフュセオン(自然について)』、上智大学中世思想研究所(編訳・監修)、『中世思想原典集成6 カロリング・ルネサンス』、平凡社、一九九二年、四七三―六三一頁、所収。

- 大關將一、一九三一、『現象學槪說 附 精密論理學瞥見』、理想社出版部。

- 桂紹隆、二〇二一、『インド人の論理学 問答法から帰納法へ』、法藏館。

- 川端裕人、二〇二〇、『「色のふしぎ」と不思議な社会 2020年代の「色覚」原論』、筑摩書房。

- 中島義明、子安増生、繁桝算男、箱田裕司、安藤清志、坂野雄二、立花政夫(編)、 一九九九年、『心理学辞典』、有斐閣。

- 橋本康二、二〇二一、「名辞論理とヴェン図――オイラーの場合――」、『哲学・思想論集』四六号、二三―四五頁。

- ―――― 二〇二二、「名辞論理とヴェン図――ジョン・ヴェンの場合――」、『哲学・思想論集』四七号、一―二四頁。

- ―――― 準備中、「ジョン・ヴェンの図形のオリジナリティ」。

- 古田裕清、二〇二〇、『西洋哲学の基本概念と和語の世界』、中央経済社。

- 山下正男、一九八三、『論理学史』、岩波書店。

謝辞

この論文の初期草稿の一部は二〇二一年十月十六日に開催された筑波大学哲学・思想学会第四十二回大会で読み上げられました。その場でコメントを寄せてくださった方々に感謝します。また、匿名査読者からの指摘によって、いくつかの箇所で論述を大幅に改善することができました。二人の査読者に感謝します。最後に、本研究はJSPS科研費JP22K00001の助成を受けたものです。助成に関わった方々に感謝します。

Christine Ladd-Franklin and Aristotelian Logic

Kouji Hashimoto

In Aristotelian logic, all valid syllogisms are reduced to the single form:

All M is P

All S is M

Therefore, all S is P,

which is called “AAA-1” or “Barbara.” Christine Ladd-Franklin suggests that all valid syllogisms are reduced to the single form:

No P is M

No S is non-M

But, some S is P,

which is called “Antilogism.” In this paper, I examine where the difference lies between the reduction of Aristotelian logic and that of Ladd-Franklin. The reduction of Aristotelian logic shows that the conclusion of any valid syllogism can be deduced from its premises by Barbara and other logical rules. On the other hand, in the reduction of Ladd-Franklin, the antilogism is a kind of matrix; that is to say, all valid syllogisms are not logically deduced but generated by it. These two reductions do different things.

図16

図16

図21

図21