ヴェン図は何かを語るのか?

──『論理哲学論考』的観点からの言語哲学的考察──

橋本康二

ヴェン図は一般に集合間の関係を表していると考えられている(1)。しかし我々は、以前の論文「集合演算とヴェン図」の最後において、そこで規定された意味でのヴェン図は何事も主張しないし語らないと注意しておいた(2)。この注意には、はっきりした議論が伴っていなかったので、なぜそういうことになるのか疑問を生じさせたかもしれない。そこで本論文では、ヴェン図は何も主張したり語ったりしておらず、したがって、集合間の何らかの関係を主張したり語ったりしているわけでもない、と我々がなぜ考えたのかを詳細に論じたい(3)。この議論を導いてくれるのは、前期ウィトゲンシュタインが『論理哲学論考』等で与えた言語哲学上のいくつかのアイディアである。

「集合演算とヴェン図」では、ヴェン図の意味の与えられ方として以下の二つの方法を取り上げた。第一の方法は、図形は集合の単なる名前であり、図形は規約によって集合と直接的に結びつけられる、というものである。第二の方法は、図形を構成する物理的な点が規約によって直接的にものと結びつけられており、そのことを通して、図形自体はそれを構成している点が結びつけられているものを要素とする集合と間接的に結びつけられている、つまり、図形は集合の記述的な名前である、というものである。そして、ヴェン図がもつと一般に考えられているヒューリスティックな特徴を考慮して、集合演算の文脈で用いられるヴェン図の意味は第二の方法で与えられていると考えるべきだ、と我々は結論した。しかし、ヴェン図を第二の方法で考えるとヴェン図は何も主張していないことになる、と我々は注意しておいたのであった。

集合演算は関数の一種だが、関数の引数とその値の間にはある関係が成立していると見なすことができる。例えば、共通集合という集合演算(集合の対から集合への関数)が引数として集合AとBを取ったときに、値が集合Cになるとしよう。この集合演算を「f」で表し、全体を記号化すると、これは「f(A, B)=C」と表現することができる(「=」は同一性という二項関係を表す述語である)。このとき、集合A、B、Cの間に三項関係「xとyの共通集合はzである」が成立していると見なすことができるのである。この関係を「R」で表すことにすれば、ここで成立している関係的事態は「R(A, B, C)」と表記することができる。合併集合や補集合という集合演算に関しても、同様に、三項関係「xとyの合併集合はzである」、二項関係「xの補集合はyである」という関係が成立していると見なすことができる。以下では、語り方を単純にするため、関数と同一性は用いずに、単純な一つの関係として、共通集合や合併集合や補集合について述べることにする。

集合間の関係の成立は、当然のことであるが、通常の日常言語の文によって主張したり語ったりすることができる。例えば、集合AとBの共通集合がCであることは次のように主張し語ることができる。

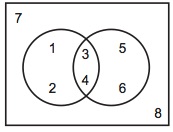

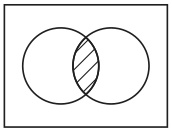

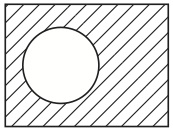

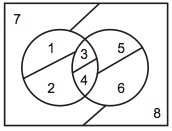

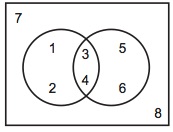

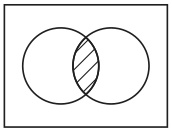

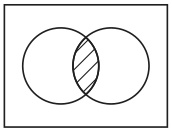

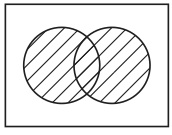

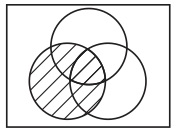

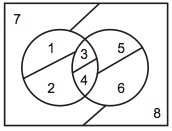

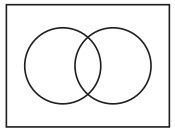

ここで図1を見てみよう。

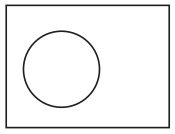

図1 図2

図2

図1では、左側の円は集合Aを指しており、右側の円は集合Bを指しており、中央の凸レンズ状の図形(図2の影をつけた部分)は集合Cを指しているとする。そうすると、この図1自体が、文(1)と同様に、集合AとBの共通集合がCであることを主張し語っていると考えることはできないのだろうか。

集合AとBの共通集合がCであるという事態が成立していることを日常言語の文(1)は主張し語っているのだが、それは次のような仕方でなされている。まず最初に、この事態の中に含まれている四つの要素に注目する。すなわち、集合A、集合B、集合C、xとyの共通集合はzであるという関係、の四つがそれである。次に、その各々に対応する言語の側での要素、すなわち、語を準備する。「集合A」、「集合B」、「集合C」、「xとyの共通集合はzである」の四つの語がそれである。次に、これらの四つの語を一定の規則に従う形で結合させる。かくして文(1)が出来上がり、これが問題の事態が成立していることを主張し語ることになるのである。さて、図1をあらためて見てみると、そこには、xとyの共通集合はzであるという関係に言語の側で対応する要素である語「xとyの共通集合はzである」に相当する要素としての図形が明らかに欠けていることが分かる。したがって、図1はこの事態の成立を主張し語ることはできないのではないか、という疑問が生じるかもしれない。しかし、この疑問には次のように答えることができる。確かに図1の中にはxとyの共通集合はzであるという関係に対応したものは存在していないが、ある関係が存在している。いや、正確に言えば、ある関係が、普遍として抽象的に存在しているだけではなく、図1の中では具体的に例化されて存在している。その関係とは、xとyの共通部分(重なっている部分)はzである、という関係であり、左側の円、右側の円、中央の凸レンズ状の図形によってこの関係が例化されているのである。そこで、この例化されている関係そのものを、xとyの共通集合はzであるという関係に対応させるという道が開かれる。つまり、この例化された関係自体に文(1)における語「xとyの共通集合はzである」と同じ役目を負わせるのである。図1では、左側の円と右側の円の共通部分(重なっている部分)は中央の凸レンズ状の図形であるという事態が事実として成立している。したがって、図1というより、むしろ、この事実が、集合AとBの共通集合はCであるという事態の成立を主張し語っている、と見なすことができるのである。

ものではなく事実が何かを語るということは、一見すると、日常言語の文には見られず、図形にのみ特有の現象のように思われるかもしれないが、文もひとつの事実であることによって語りを行うのだと指摘したのがウィトゲンシュタインである。

「命題記号は、その要素、すなわち、語が、そこにおいて互いに一定の仕方で関係しあっているということにおいて、成立している。」(4)

「事実だけが意義を表現できるのであり、名前の集合にはそれができない。」(5)

「『複合記号「aRb」が、aはbに対して関係Rにある、ということを語る』ということなのではない。「a」が「b」に対してある関係にあるということがaRbということを語るのである。」(6)

ウィトゲンシュタインの真意は必ずしも明らかではないが、英語の文、例えば、「John loves Mary」と「Mary loves John」を考えてみれば、彼の言わんとすることに一つの実質を与えることができる。文が語の単なる集まりにすぎないとすれば、どちらの文も語「John」、「loves」、「Mary」の集まりということになり、区別できなくなるが、両者は明らかに意味が異なる。前者はジョンがメアリーを愛しているということを表しており、後者はメアリーがジョンを愛しているということを表している。両者の意味の違いをもたらしているのは、語相互の関係の違いである。すなわち、横書きにした場合、「loves」の左に「John」が置かれ、右に「Mary」が置かれているということが、ジョンがメアリーを愛しているということを表しており、「loves」の左に「Mary」が置かれ、右に「John」が置かれているということが、メアリーがジョンを愛しているということを表しているのである。つまり、文は、語が空間的な関係に置かれているというひとつの事実であり、文はこのことを利用してその意味を語っているのである(7)。

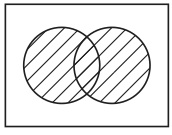

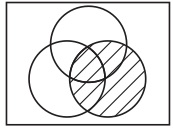

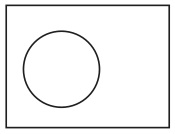

共通集合以外に関しても、ヴェン図は同様に関係自体を自身の要素にして語ることができる。図3を見てみよう。

図3 図4

図4

これは次の文(2)と同じことを主張していると見なせる。

語「集合D」に相当するのは眼鏡状の図形(図4の影をつけた部分)であり、語「xとyの合併集合はzである」に相当するのは、xの部分とyの部分をすべて集めてできる図形はzである、という関係である。すなわち、左側の円の部分と右側の円の部分をすべて集めてできる図形は眼鏡状の図形であるという事実が、集合AとBの合併集合がCであるということを語っているのである。次に、図5を見てみよう。

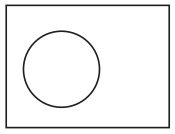

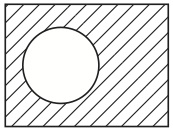

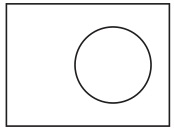

図5 図6

図6

これは次の文(3)と同じことを主張していると見なせる。

語「集合E」に相当するのは穴あき図形(図6の影をつけた部分)であり、語「xの補集合はyである」に相当するのは、四角からxをくりぬいてできる図形はyである、という関係である。すなわち、四角から円をくりぬいてできる図形は穴あき図形であるという事実が、集合Aの補集合がEであるということを語っているのである。

図形には語りを行うのに必要な要素が欠けているのではないかという疑問には、以上のように、関係自体を要素と見なすことで答えることができる。では、それ以外のどこに問題があるのだろうか。我々がここで注目したいのは、ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』に見られる、文(8)の本性についてのある示唆である。

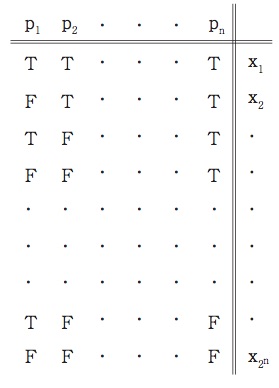

『論理哲学論考』の時期のウィトゲンシュタインは、原子文(9)に関して「二極性のテーゼ」と呼ばれるものを採用していた。これは、文は真か偽のどちらかであるという二値性の原理よりも強いことを主張するものであり、P・M・S・ハッカーの説明を引用するならば、「意味のある文は、ただ単に真か偽であることが可能であるということだけであってはならず、真であることが可能であらねばならず、かつ、偽であることも可能であらねばならない」(10)というテーゼである。実は『論理哲学論考』の中でこのテーゼが明示的に主張されている箇所はない。しかし、例えば、次のような主張の中に、彼が二極性のテーゼを前提していることが読み取れるのである。

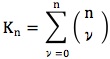

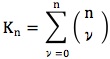

「n個の事態の存立と非存立に関して、 個の可能性が存在する。/諸事態の中から任意の事態を任意の個数取り上げたとき、それらの事態は存立するが、それ以外の事態は存立しない、ということが可能である。」(11)

個の可能性が存在する。/諸事態の中から任意の事態を任意の個数取り上げたとき、それらの事態は存立するが、それ以外の事態は存立しない、ということが可能である。」(11)

「 」は現代では「nCν」と書くのが普通で、これはn個の異なるものの中からν個のものを取り出してできる集合がいくつ存在するのかを表している。例えば、3個の事態S1、S2、S3の中から2個の事態を取り出してできる集合の個数は、

」は現代では「nCν」と書くのが普通で、これはn個の異なるものの中からν個のものを取り出してできる集合がいくつ存在するのかを表している。例えば、3個の事態S1、S2、S3の中から2個の事態を取り出してできる集合の個数は、 =3C2=3!/(2!(3-2)!)=3個である。この3個の集合とは、{S1、S2}、{S1、S3}、{S2、S3}である。しかし、ここでは事態の存立と非存立の可能性の個数を求めていたはずなのに、なぜ事態の集合の個数(正確に言えば、この例では{S1、S2、S3}の部分集合の個数)を求めようとしているのだろうか。それは可能性と集合の間に対応を付けることができるからである。すなわち、ある可能性の中には存立している事態と存立していない事態があるが、この可能性は、存立している事態を要素に含むが存立していない事態を要素に含まない集合に対応付けられるのである。具体的には、例えば、S1とS2は存立しS3は存立していない可能性は{S1、S2}に対応付けられ、S1もS2もS3も存立していない可能性は{ }(=空集合)に対応付けられる。したがって、事態の集合の個数を求めれば、事態の存立・非存立の可能性の個数を求めたことになるのである。ウィトゲンシュタインはこの集合の個数を、要素が0個の集合の個数、要素が1個の集合の個数、・・・、要素がn個の集合の個数、と場合分けをし、それらを足し合わせることで求めている。右の例で具体的に考えると、要素が0個の集合は

=3C2=3!/(2!(3-2)!)=3個である。この3個の集合とは、{S1、S2}、{S1、S3}、{S2、S3}である。しかし、ここでは事態の存立と非存立の可能性の個数を求めていたはずなのに、なぜ事態の集合の個数(正確に言えば、この例では{S1、S2、S3}の部分集合の個数)を求めようとしているのだろうか。それは可能性と集合の間に対応を付けることができるからである。すなわち、ある可能性の中には存立している事態と存立していない事態があるが、この可能性は、存立している事態を要素に含むが存立していない事態を要素に含まない集合に対応付けられるのである。具体的には、例えば、S1とS2は存立しS3は存立していない可能性は{S1、S2}に対応付けられ、S1もS2もS3も存立していない可能性は{ }(=空集合)に対応付けられる。したがって、事態の集合の個数を求めれば、事態の存立・非存立の可能性の個数を求めたことになるのである。ウィトゲンシュタインはこの集合の個数を、要素が0個の集合の個数、要素が1個の集合の個数、・・・、要素がn個の集合の個数、と場合分けをし、それらを足し合わせることで求めている。右の例で具体的に考えると、要素が0個の集合は =3C0=3!/(0!(3-0)!)=1個(すなわち{ }だけ)、要素が1個の集合は

=3C0=3!/(0!(3-0)!)=1個(すなわち{ }だけ)、要素が1個の集合は =3C1=3!/(1!(3-1)!)=3個(すなわち、{S1}と{S2}と{S3})、要素が2個の集合は

=3C1=3!/(1!(3-1)!)=3個(すなわち、{S1}と{S2}と{S3})、要素が2個の集合は =3C2=3!/(2!(3-2)!)=3個(すなわち、{S1、S2}と{S1、S3}と{S2、S3})、要素が3個の集合は

=3C2=3!/(2!(3-2)!)=3個(すなわち、{S1、S2}と{S1、S3}と{S2、S3})、要素が3個の集合は =3C3=3!/(3!(3-3)!)=1個(すなわち、{S1、S2、S3})、となり、これらを足し合わせると、1+3+3+1=8個となる。なお、任意のnに関して、Kn=2nになる(例えば、K3=23=8)。その証明は末木剛博が与えているので(12)、ここでは省略する。ただし、ウィトゲンシュタインのように場合分けをせずに直接考えれば、事態の集合(存立・非存立の可能性)の総数が2nになることは簡単に分かる。なぜなら、n個の事態の各々に関して、それを要素に含むか含まないかを二者択一的に選択し、その選択が一つでも違えば異なる集合が生成されるのだから、こうした集合の個数は、2個のものから重複を許してn個取ってできる順列(すなわち、重複順列)の個数に等しいからである。このとき、求める集合の個数は端的に2n個である(13)。以上の、事態の集合の個数、すなわち、事態の存立・非存立の可能性の個数を求める方法から、ウィトゲンシュタインが、事態は存立することも可能であり、かつ、存立しないことも可能である、と見なしていることは明白である。そうでなければ、可能性の総数はKn(=2n)個であるとは言えないはずである。例えば、右の例で、事態S1は存立しないことが不可能(すなわち、存立することが必然的)であるとすれば、S1が存立していない可能性(事態の集合{ }、{S2}、{S3}、{S2、S3}のそれぞれに対応する可能性)は存在しないから、可能性の総数は8(=23)個ではなく4個(事態の集合{S1}、{S1、S2}、{S1、S3}、{S1、S2、S3}のそれぞれに対応する可能性)になるはずである。そして、ウィトゲンシュタインはここで何か特定の事態だけを取り上げて述べているわけではないから、彼は、任意の事態に関して、それは存立することも可能であり、かつ、存立しないことも可能である、と考えているのである(14)。ウィトゲンシュタインは、また、原子文は事態の像であり、この事態が存立していれば原子文は真であり、存立していなければ偽である、と考えていた(15)。したがって、原子文は、真であることも可能であり、かつ、偽であることも可能である、ということが帰結する。つまり、問題になっていた二極性のテーゼが導かれるのである。

=3C3=3!/(3!(3-3)!)=1個(すなわち、{S1、S2、S3})、となり、これらを足し合わせると、1+3+3+1=8個となる。なお、任意のnに関して、Kn=2nになる(例えば、K3=23=8)。その証明は末木剛博が与えているので(12)、ここでは省略する。ただし、ウィトゲンシュタインのように場合分けをせずに直接考えれば、事態の集合(存立・非存立の可能性)の総数が2nになることは簡単に分かる。なぜなら、n個の事態の各々に関して、それを要素に含むか含まないかを二者択一的に選択し、その選択が一つでも違えば異なる集合が生成されるのだから、こうした集合の個数は、2個のものから重複を許してn個取ってできる順列(すなわち、重複順列)の個数に等しいからである。このとき、求める集合の個数は端的に2n個である(13)。以上の、事態の集合の個数、すなわち、事態の存立・非存立の可能性の個数を求める方法から、ウィトゲンシュタインが、事態は存立することも可能であり、かつ、存立しないことも可能である、と見なしていることは明白である。そうでなければ、可能性の総数はKn(=2n)個であるとは言えないはずである。例えば、右の例で、事態S1は存立しないことが不可能(すなわち、存立することが必然的)であるとすれば、S1が存立していない可能性(事態の集合{ }、{S2}、{S3}、{S2、S3}のそれぞれに対応する可能性)は存在しないから、可能性の総数は8(=23)個ではなく4個(事態の集合{S1}、{S1、S2}、{S1、S3}、{S1、S2、S3}のそれぞれに対応する可能性)になるはずである。そして、ウィトゲンシュタインはここで何か特定の事態だけを取り上げて述べているわけではないから、彼は、任意の事態に関して、それは存立することも可能であり、かつ、存立しないことも可能である、と考えているのである(14)。ウィトゲンシュタインは、また、原子文は事態の像であり、この事態が存立していれば原子文は真であり、存立していなければ偽である、と考えていた(15)。したがって、原子文は、真であることも可能であり、かつ、偽であることも可能である、ということが帰結する。つまり、問題になっていた二極性のテーゼが導かれるのである。

なぜ真偽の可能性を「二極性のテーゼ」と呼ぶのかというと、『論理哲学論考』にはこの言葉は見られないが、それ以前の草稿では「二極性」という言葉を使ってこのテーゼを説明しているからである。例えば、次のようにである。

「どの文も本質的に真―偽である。我々が文を理解するためには、それが真であるならば何が実情であるのかと偽であるならば何が実情であるのかの両方を知らなければならない。かくして文は、それが真であるときの実情と偽であるときの実情に対応した二つの極をもっている。」(16)

ここでウィトゲンシュタインは文を磁石になぞらえているのだが、その理由は、磁石は必ずN極とS極をもち、どちらか一方しかもたないということは物理的に不可能であるという事実に訴えて(ただし、現在では、一方しかもたない磁気単極子の存在が理論的に予言されているが)、文も同様に必ず二つの極をもち、一方しかもたないということはあり得ない、と言いたいからであろう。文がもつ二つの極を「真極」および「偽極」と呼ぶことにしよう。文は真か偽であるが、両方の性質を同時にもつことはできない。したがって、真極と偽極は真と偽そのものではなく、それらの可能性であり、いわばそれらの受容器とでも言うべきものである。真極(あるいは偽極)という受容器をもっていれば、真理(あるいは虚偽)という性質を受け入れることが可能であり、これをもっていなければ、真理(あるいは虚偽)を受け入れることはそもそも不可能なのである。この観点から見た場合でも、文を磁石に例えたことは、ウィトゲンシュタインは意図していなかっただろうが、きわめて適切だったと言える。文は一本の棒磁石であり、そのN極を真極、S極を偽極と見なすことにしよう。文がそこにおいて評価されるおのおのの世界はひとつのU磁石であり、そのS極にくっつくことが真になるということであり、N極にくっつくことが偽になるということであるとする。そうすると、文は真極でU磁石のS極にくっつくことが可能であり、それゆえ、真になることができる。また、偽極でN極にくっつくことも可能であり、偽になることもできる。N極もS極ももたないもの、例えば、一片の木切れは、U磁石のどちらの極にもくっつことはできない。よって、真にも偽にもなれない。無意味な文、あるいは、文以外の存在者はこうしたものである。また、仮に、真極だけしかもたない磁気単極子が存在すれば、これはどの世界でもS極にくっつき、N極にはくっつかない。すなわち、これは常に真となり、偽になることはできない。二極性テーゼはこのような文の存在を否定しているのである。(このモデルではN極にもS極にもくっつく鉄のようなものは存在しないと仮定されている。)

現代の標準的な論理学の教科書でも原子文に関しては二極性のテーゼが採用されている。しかし、論理結合子を導入した複合文になると、「P、または、Pではない」のように必然的に真になるトートロジーや、「P、かつ、Pではない」のように必然的に偽になる矛盾が生じる。したがって、二極性のテーゼは複合文まで含めると維持できなくなるのだが、論理学の教科書はそれを当然のこととし、問題にすることはない。だが、ウィトゲンシュタインは、ここに問題を感じ取っていた。先の引用の中の「どの文も本質的に真―偽である」にも示されているように、彼は、二極性は原子文に限られるのではなく、文一般の本質であると、少なくとも最初の頃は考えていたように思えるのである。そうすると、トートロジーや矛盾は、一極しかもたないので、文としての本質を欠いており、文ではない、とウィトゲンシュタインは判断せざるを得なかったはずである。しかし、事情はそれほど単純ではなかった。

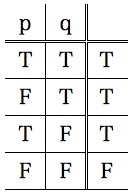

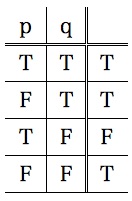

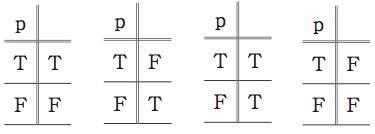

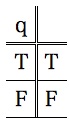

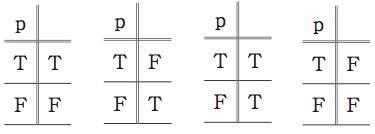

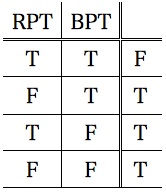

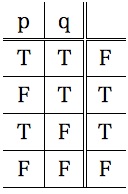

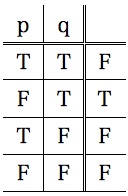

右に挙げたトートロジーも矛盾も、他の複合文と同様に、原子文と論理結合子から構文論的に適切な仕方で構成されている。複合文とは、「Pではない」(否定)、「PまたはQ」(選言)、「PかつQ」(連言)、「PならばQ」(条件)、およびこれらを組み合わせたものであり、多くは二極性をもつのだが、中には「P、または、Pではない」(トートロジー)や「P、かつ、Pではない」(矛盾)のように、二極性を欠くものも見いだされることになる。構文論の規則に従って作られたものが文であると規定するならば、トートロジーや矛盾も文と認めるべきである。この点に関して、『論理哲学論考』では事情はさらに複雑である。現代論理学的な観点からすると、原子文と複合文の間には、後者は論理結合子を含み、前者はそれを一切含まないという仕方で、明確な一線を引くことができる。したがって、トートロジーや矛盾だけではなく複合文をすべて文ではないと見なすことも可能である。その中には、二極性を欠くものもあれば、たまたま二極性をもつものもあるにすぎないのだ。この場合、二極性をもつことは文であるための必要条件だが、十分条件ではないということになるだろう(原子文は二極性と他の性質を有することで文と認められるのである)。ところが、『論理哲学論考』では、原子文と複合文の区別すら、本質的なものとは言えないのである。現代論理学で「P」(原子文)、「〜P」(否定文)、「P⋁〜P」(トートロジー)、「P⋀〜P」(矛盾)と書かれるものは、『論理哲学論考』では順に図7のように書かれる。

図7

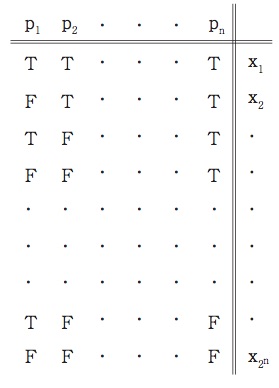

後ろの三つが現代論理学的な複合文に相当するのだが、原子文に相当する最初のものに論理結合子を結合させた形になっていないことは明白であろう。『論理哲学論考』の表記法には論理結合子が存在しないのである(17)。『論理哲学論考』では、文の一般的な形は図8のようになっている。

図8

この右端の列の変数(「x1」など)を任意の仕方で「T」か「F」に置き換えることで、様々な文が生じる(すべてが「T」ならトートロジーであり、すべてが「F」ならば矛盾である)。これらの文の間には構文論的に本質的な差異は存在しない。よって、原子文と複合文の間に本質的な違いを認めることはできないのである。そうすると、トートロジーや矛盾を文ではないと考えることは、かなり無理があることになるだろう。それらは、原子文のときと同じ構文論的規則に従って、同じように適切に作られたものだからである。

『論理哲学論考』の頃のウィトゲンシュタインには、トートロジーや矛盾を文と認めたくないという考えと、認めたいという考えの、両方があったと言えるであろう。飯田隆によると、その結果として、「ウィトゲンシュタインは、トートロジーと矛盾を、『意義を欠く sinnlos』が、『ナンセンス Unsinn』ではない(4・461―4・4611)と特徴づける羽目に陥った」(18)のである。すなわち、一方で、トートロジーや矛盾は二極性をもたないので文ではないという考えを「意義を欠く」という言葉で表明し、構文論的に適切に構成されているから文であるという考えを「ナンセンスではない」という言葉で表明しているのである。

トートロジーや矛盾は意義を欠き、「何も語らない」(19)という発言にウィトゲンシュタインを導いた考えを、原子文に限定されない、文一般に関するテーゼとして、はっきりと定式化してみよう。

〈文一般に関する二極性のテーゼ〉

すべての文は真であることも可能であり、かつ、偽であることも可能である。真にしかなれないもの、および、偽にしかなれないものは文でない。それらは無意味であり、何も語らないし、何も主張していない。

我々がこのテーゼを採用し、構文論的に文を規定しようとする発想を端的に無視するならば、ヴェン図は何も語らないということが直ちに帰結する。ヴェン図が語るのではないかとされていたのは、いくつかの集合の間の、共通集合である、合併集合である、ないし、補集合である、といった関係の成立だが、これらの関係が実際に成立しているならば、それは必然的に成立しているのであって、成立しないことは不可能である。例えば、{6、12}は{2、4、6、8、10、12}と{3、6、9、12}の共通集合であるが、これは必然的事実であり、そうでない可能性など存在しない。したがって、これを語ろうとするヴェン図は常に真となり、偽になることは不可能である。よって、文一般に関する二極性のテーゼにより、ヴェン図は文ではなく、何も語らない、ということになる。しかしながら、『論理哲学論考』の示唆に導かれて、ヴェン図は何も語らないということを主張したい我々の議論は、これほど単純ではなく、もう少し入り組んでいる。以下での我々の議論の道筋をあらかじめ述べておこう。まず、文一般に関する二極性のテーゼを採用することがもっともだと思われる一つの理由を与える。次に、この理由に基づいた場合、二極性のテーゼはむしろそのままでは不適切であることを指摘する。その上で、改訂された二極性のテーゼを新たに提案し、これを採用した場合でも、ヴェン図はやはり何事も語らないことになることを示す。そして、このことは構文論的に文を規定しようとする発想と必ずしも矛盾しないのだと論じる。

二極性という抽象的な性質を文であるための必要条件だと最初から考えるということもあり得るかもしれない。しかし、その背後に文に関するより具体的な直観があり、それが理由となって二極性のテーゼの採用に到るということもおおいにあり得るだろう。ウィトゲンシュタインの場合、事情がどうだったのかは、はっきりしない。「トートロジーと矛盾は何も語らない」(20)という発言を拡大解釈すると、文(と一見すると思われるもの)が語るものの量があり、この量がゼロだと文とは見なせないのだ、と彼は考えているようにも思われる。文が語るものの量のことを彼は「語りの量」(21)と呼んでいる。語りの量と言われても捉えどころがないように思われるかもしれないが、『論理哲学論考』ではそれを次のように数値化することが可能である。基本的なアイディアは、ある文がどれだけ多くのことを語っているかは、そこからどれだけ多くの文を論理的に導くことができるのかによって測定する、というものである。文全体の個数がa個であるとしよう。どのような文も自分自身を自分自身から導くことができるので、自分を除くa-1個の文のうちのどれだけを導けるかという比によって語りの量を測定することにする。つまり、文SからSを除くd個の文を導くことができるとき、Sの語りの量をd/(a-1)とするのである。自分自身しか導けない文の語りの量は0/(a-1)=0であり、これは何も語らない文である。すべての文を導ける文の語りの量は(a-1)/(a-1)=1であり、これがもっとも多くを語る文である。これら以外の文は0から1までの有理数を語りの量の値として取ることになる。この方法がうまく行くのは、文の個数が定まっていて、任意の文の間の論理的演繹関係が決定可能なときである。そして、『論理哲学論考』はこれらの条件を満たしているのである。『論理哲学論考』の文の一般的な形は先に与えたが、この形成方法を簡単に見ておこう。先ず、事態の個数がn個だとすると、事態の像としてのn個の記号「p1」、・・・、「pn」を用意し、横一列に並べる(22)。次に、この記号のそれぞれの下に「T」か「F」を書き込む。その下にも「T」か「F」を書き込むが、そのパターンが上の行とは異なるようにしなければならない、これを可能な限り繰り返すと、「T」と「F」からなる行が2n個書き込まれることになる。最後に、この2n個の行の右端に「T」か「F」を書き込むと、一つの文が完成する。こうしてできた任意の二つの文において、右端の列の一つの行でも「T」か「F」であるかが違っていれば異なる文になる(つまり、最後に書き込まれたこの右端の列が各々の文を特徴付ける部分となる)ので、全部で22n個の文が存在することになる。任意の文PとQの間の論理的演繹関係は次のようにして決定される。すなわち、Pの右端の列とQの右端の列に注目し、Pで「T」かつQで「F」になっている行が一つでも存在すれば、QはPからは導かれず、一つも存在しなければ、QはPから導かれる(23)。『論理哲学論考』の以上の道具立てに基づくと、トートロジーが何も語らないこと、すなわち、その語りの量が0であることが明らかになる。トートロジーとは右端の列がすべて「T」になっている文である。トートロジー以外のすべての文は、右端の列のどこかが「F」になっている。よって、トートロジーから導かれる文はトートロジーを除くと0個である。したがって、トートロジーの語りの量は0/(a-1)=0である(aはすべての文の個数)。そこで、何も語らない文は実際は文ではないという直観に基づくと、トートロジーは文のカテゴリーから排除されることになる。トートロジーとは常に真となり偽になる可能性がないものであるから(24)、最終的に、真にはなるが偽にはなり得ないものは文とは認められないのである。よって、二極性のテーゼへ大きく前進したことになる。しかし、ここまでである。何も語らないという基準では、矛盾を文から排除できないからである。矛盾とは右端の列がすべて「F」になっている文である。したがって、どんな文の右端の列を取り上げても、矛盾では「T」になっているがその文では「F」になっているような行は存在しない。よって、すべての文が矛盾から導かれ、そこから自分自身を除くと、その個数はa-1個である。したがって、矛盾の語りの量は(a-1)/(a-1)=1である。まさに、ウィトゲンシュタイン自身が気がついていた通り、「矛盾は最も多くを語る文ではないのか」(25)、ということになるのである。何も語らないということを理由に矛盾を文から排除することはできない。むしろ逆に矛盾は申し分のない立派な文であると認めなくてはならない。矛盾とは常に偽となり真になる可能性がないものであるから(26)、結局、偽にはなるが真にはなり得ないものを文から排除できないということになる。つまり、これでは二極性のテーゼに到達できないのである(27)。

ウィトゲンシュタインのテクストの中にこれ以上のアイディアを求めるのは困難なので、ここから先、我々はウィトゲンシュタインを離れ、独自の観点から考察していきたい。我々はなぜ二極性のテーゼを採用したいと思うのか。ここで我々は言語の使用価値という、いくらか漠然とした概念を用い、言語としての使用価値がないものは文とは認めたくない、という直観に訴えたい。この直観は我々を二極性テーゼに導くように思われる。対話において話者が聞き手に対して文Sを発話するのは、話者はSが真だと信じているが、聞き手はSが偽だと信じているかもしれないからである。また、記録において書き手が文Sを書き記すのは、それを読む人(後における書いた当人を含む読み手)がSは偽だと信じているかもしれないからである。いずれの場合も、文Sは真になる可能性と偽になる可能性の両方があるから、Sは使用されているのである(Sは実際には偽かもしれないが、そのときでも、それを真だと間違って信じている話者はSを使用するのである)。もしも、文Sが常に真となり、偽となることが不可能な文、すなわち、トートロジーであるとすれば、話者がそれを発話したり、書き手がそれを書いたりすることはないだろう。聞き手や読み手もそれが真であることを知っているから、わざわざ発話したり書いたりすることに意味がないからである。また、もしも、文Sが常に偽となり、真となることが不可能な文、すなわち、矛盾であるとすれば、やはり、話者がそれを発話したり、書き手がそれを書いたりすることはないだろう。発話や書くことの本来の目的は真理を伝達することにあるから、偽であることが判明している文にはそもそも用がないからである。また、常に偽であるのだから、文Sを真だと思い間違えて発話したり書いたりすることもないだろう。嘘をついて騙すという非本来的な仕方で言語を用いようとするならば、矛盾である文にも使い道があると思われるかもしれないが、そうではない。それが偽であることが聞き手や読み手には分かっているから、嘘をついて騙すという目的は達成されないからである。このように、トートロジーも矛盾も、使用することは物理的には可能だが、使用するという行為に意味を認めることはできないし、そこには達成可能な目的が存在しない。そうした意味で、トートロジーも矛盾も使用価値をもたないのであり、我々はそれを文とは認めたくないのである。かくして、我々は二極性のテーゼに到ることになる。

しかしながら、以上の議論は明らかにおかしいと言われるかもしれない。トートロジーは真にしかならないが、ある文がトートロジーであることを誰もが知っているわけではない。「PならばP」や「P、または、Pではない」程度の形をした文だと、それがトートロジーであることを誰もが知っていると言い張ることはできるかもしれない。しかし、命題論理のトートロジーはいくらでも複雑な形をしたものが存在し、ある人がそうしたものがトートロジーであることを知らないということは十分あり得る。命題論理の任意の文に関しては、それがトートロジーであるか否かを有限のステップで決定できるが、実際にそのステップを実行するには時間がかかる。したがって、既に知っている人から聞いた方が手っ取り早いこともあるだろう。命題論理の文が矛盾か否かも決定可能だが、そのためのステップが長ければ、間違う可能性が生じてくる。矛盾は偽にしかならないが、間違ってしまった人は真だと思い込んで、矛盾を発話することもあるだろう。したがって、トートロジーも矛盾も使用価値があるのである。このように反論されるかもしれない。

この反論に対しては、次のように答えることができるだろう。すなわち、確かに日常言語や現代の標準的な命題論理の言語(原子文と真理関数結合子から複合文を作る言語)では、任意の文に関してそれがトートロジーないし矛盾であるか否かを認識することは現実問題として難しいかもしれないが、『論理哲学論考』の言語ではそれはきわめて簡単であるから、やはりトートロジーや矛盾には使い道がないのである、と。既に見たように、『論理哲学論考』の言語では、右端の列がすべて「T」になっている文がトートロジーであり、すべて「F」になっている文が矛盾である。したがって、『論理哲学論考』の言語の任意の文が与えられた場合、それがトートロジーであるか、矛盾であるか、それ以外の普通の文であるかは誰にとっても一目瞭然である。前述の通り『論理哲学論考』には論理結合子がないから、それを多数導入することによって文が複雑になることはないが、事態の像である記号「p1」、・・・、「pn」が多数導入されれば、それだけ複雑な文が構成される。例えば、n=10ならば、文の右端の列に「T」か「F」が210=1024個も並ぶことになる。これだけ大きいと、ある文がトートロジーであること、すなわち、右端の列の1024行がすべて「T」であることを自分で確認するのは、時間もかかるだろう。だからといって、他人から教えてもらう方が手っ取り早いということはあるだろうか。残念ながらそうはならない。他人がある文を発話する(28)ことで、聞き手はその文が真であるという情報を得る。しかし、どの文が真なのであろうか。発話された文がどの文であるのかを認識するためには、結局、その文の右端の列の1024行に「T」と「F」がどのようなパターンで置かれているのかをチェックしなければならない。その結果、すべてが「T」になっていることを見出すかもしれない。しかし、どうせ1024行をすべてチェックしなければならないのだから、最初からチェックしておけば良かったのである。よって、他人に聞くのは手っ取り早い方法ということには全然ならないのである。また、ある文が矛盾である、すなわち、その右端の列がすべて「F」であるのに、そこにいくつかの「T」があると誤って考え、この文を発話するということがあるだろうか。この可能性もやはりない。この考え違いに基づいてこの文を実際に発話すれば、発話した文の右端の列のどこかに「T」を置くはずであるが、そうだとすれば、ここで発話されたのは矛盾(右端の列がすべて「F」になっている文)ではないからである。『論理哲学論考』では、ある文がどの文であるのかの同定と、それがトートロジーであるか矛盾であるかそれ以外であるかの判定は、同時に行われ、切り離すことはできない。それゆえ、日常言語や標準的な命題論理学の記法を用いた場合とは異なり、トートロジーや矛盾には、やはり、使用価値はないのである。

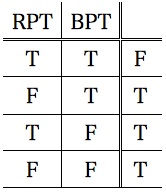

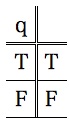

だが、これに対しては次のように答えることができる。すなわち、『論理哲学論考』でトートロジー(常に真である文)と矛盾(常に偽である文)が一目で見て取れるようになっているのは、それが特定のタイプのトートロジーと矛盾に限定して考えられているからであり、それとは違うタイプのトートロジーと矛盾を考慮に入れれば、それらは一目瞭然という仕方では示されないのである、と。『論理哲学論考』は、どんな事態であれ存立することも可能であれば存立しないことも可能であるということを前提しており、その結果、原子文に関して二極性のテーゼが成立するのであった。しかし、この前提を受け入れねばならないという明確な理由は存在しない。もしかしたら、例えば、月はチーズでできているという事態は存立不可能かもしれない。このとき、文「月はチーズでできている」は矛盾である(常に偽である)。この種の矛盾を「事実的矛盾」と呼ぶことにしよう。しかし、『論理哲学論考』ではこの文は正しくは図9のように書かざるを得ない(「p」は月はチーズでできているという事態の像である)。

図9

図9の右端の列には「T」もあるから、我々は、この文を見ただけでは、それが矛盾であるとは判定できない。よって、事実的に矛盾した文には使い道が開けてくるのである。同様に、事実的トートロジーの存在を考慮に入れれば、それにも使用価値は認められることになる。例えば、月は岩でできているというのは存立しないことが不可能な事態かもしれないが、「月は岩でできている」は『論理哲学論考』の記法では図10となり(「q」は月は岩でできているという事態の像)、右端の列に「F」があるから、トートロジーであると自動的に判定することはできない。

図10

したがって、誰もがこれをトートロジーであると認識できているとは限らないからである。

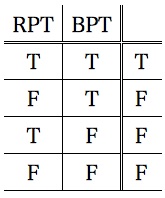

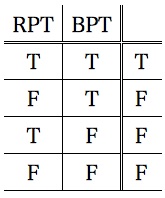

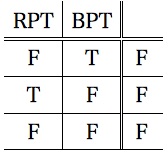

しかし、このような事実的矛盾(ないし事実的トートロジー)が果たして存在するだろうか、という疑念が生じるかもしれない。その場合は、以下のような、より弱い形の事実的矛盾を考えてもらいたい。註(14)で指摘したように、『論理哲学論考』では事態の相互独立性も前提されていた。しかし、これはかなり疑わしい前提であり、ウィトゲンシュタイン自身も後に否定するようになった(29)。この前提が否定されると、両立できない二つの事態が存在するという可能性が出てくる。実際、ウィトゲンシュタインは、色Rが時刻Tに場所Pに存在するという事態と別の色Bが時刻Tに場所Pに存在するという事態を取りあげて、この二つの事態は相互に排除し合い、両立不可能であると述べている(30)。前者の事態の像を「RPT」、後者の事態の像を「BPT」とすると、このとき、連言「RPT、かつ、BPT」は常に偽となる。これが我々の言う弱い形の事実的矛盾である。しかし、『論理哲学論考』の記法でこの連言を書くと、図11になる。

図11

右端の列には「T」もあるから、これだけを見て、これは矛盾である、と判定することはできないのである。また、事実的トートロジーとでも言うべきものも存在することになる。例えば、「RPTでない、または、BPTではない」がそうである。この選言を『論理哲学論考』の記法で書くと、図12となり、右端の列には「F」もあるから、やはり自動的にトートロジーと判定する訳にはいかないのである。

図12

以上より、弱い形の事実的矛盾とトートロジーには使用価値があると言えるであろう。

これに対しては、『論理哲学論考』の記法はなお不完全なのであり、改良した記法を採用すれば、このような問題は生じないのだ、と反論されるかもしれない。すなわちこうである。問題になった文の一つ「月はチーズでできている」の『論理哲学論考』のオリジナルの記法である図9をもう一度見てみよう。この図の下から2行目は月がチーズでできているという事態が存立している可能世界を表している。ところが、そのような世界は存在しない(と我々は仮定している)。存在しないものを表すことはできない。よって、この行は無意味であり、無意味な部分を含んでいる図9全体も無意味である。有意味な表現にするためには、この無意味な行を取り去って、図9*のようにしなければならない。

図9*

図10、11、12に関しても同様で、無意味な行を取り去って、それぞれ図10*、11*、12*としなければならない。

実際、これはウィトゲンシュタイン自身が『論理哲学論考』の後に提案した記法である。彼は本文の図11に関して、「この場合、トップの「TTT」という行は、不可能な組み合わせを表しているので、消え去らなければならない」と述べている(31)。さて、図9*と11*を見てみよう。どちらも右端の列には「F」しかないから、矛盾であることが一目瞭然である。図10*と12*を見てみると、どちらも右端の列には「T」しかないから、トートロジーであることがやはり一目瞭然である。よって、改良された『論理哲学論考』の記法を採用すれば、矛盾やトートロジーには使用価値はやはり存在しないのである。このように反論されるかもしれない。

この反論は確かに受け入れなければならない。しかし、これが有効であるのは、我々が実際に使っている言語がこのように改良された言語であるときに限られることに注意したい。そして、我々の言語がそのようなものであるとはとても思えないのである。これは改良を提案しているウィトゲンシュタイン自身が認めていることである。

「[図11のような]無意味な構成を妨げないのは、もちろん我々の表記法の欠陥であり、完全な表記法はこのような構成物を構文論の明確な規則によって排除するに違いない。この規則は、明確な記号で記されたある種の原子文の場合、TとFの組み合わせの内のあるものが除外されなければならない、ということを述べるに違いない。このような規則は、しかしながら、問題になっている現象の究極的な分析に我々が実際に到達するまでは、制定することはできない。我々皆が知っているように、このような分析は未だ達成されていないのである。」(32)

ここでウィトゲンシュタインが文の究極的な分析ではなく、現象の究極的な分析が必要だと述べていることに注目しよう。『論理哲学論考』を書いたときのウィトゲンシュタインは、日常言語の背後に隠されている本当の構造を見極めようとしていた。その結果として、例えば、連言「RPT、かつ、BPT」の背後にある構造は図11であると分析されたのである。だが、この分析はまだ不十分だったのであり、究極的には図11*まで分析されなければならない、というのであれば、図11*は我々が実際に使用している言語であり、ただ表面に現れている文「RPT、かつ、BPT」の背後に隠されていただけだ、ということになるだろう。ところが、右の引用でのウィトゲンシュタインは、言語の隠された姿を明らかにするということを行っているのではない。そうではなく、我々の不完全な言語である図11は、現象の究極的な分析を経ることによって、図11*へと改良されていくのだという、言語の進化を彼は主張しているのである。現象の究極的な分析は未だ得られていないから、このように進化した言語はまだ我々が実際に使用する言語にはなっていないのである。我々もこの点は認めなければならないと思われる。将来的に、色やその他の現象を完全に分析し尽くし、究極的進化を遂げた言語を我々が用いるようになれば、矛盾やトートロジーは、そうであることが図9*〜12*のように一目瞭然な仕方で示されることになり、それに使用価値はなくなるであろう。しかし、分析がまだ終わっていない多くの現象を抱えている我々の現状では、図9〜12のような言語を暫定的に使わざるを得ず、矛盾もトートロジーも使用価値をもち続けるであろう。

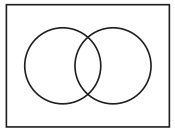

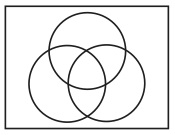

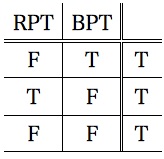

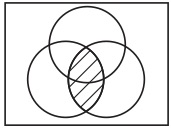

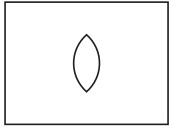

我々は、我々が用いている実際のトートロジーや矛盾には使用価値があり、したがって、それらは無意味ではなく、何事かを語っているのだと考える。つまり、この議論の最初に提示した文一般に関する二極性のテーゼを我々は拒否するのである。したがって、我々は、ヴェン図はトートロジーであるがゆえに文ではなく無意味である、と単純に言うことはできない。では、ヴェン図のどこに問題があるのだろうか。それは、ヴェン図にはトートロジーしか存在しないというところにある。トートロジーは真であるから、ヴェン図には真なるものしか存在しない。ヴェン図には矛盾はもちろんのこと、そもそも偽であるようなものが一切存在しないのである。図13を見てみよう。

図13

図形の間になんらかの関係が成立することを通常の文と同列に捉えることができ、それは集合間の関係の成立を語っていると見なせるのではないか、というのが我々の議論の出発点だった。この考えにしたがうと、図13には多数の「文」が含まれ、そのそれぞれが集合間の関係を語っていることになる。しかし、そのどれもが真であり、偽ではあり得ない。そのことを共通集合に関して確認しておこう(他の関係に関しても同様に確認できる)。図13では共通集合に関する文もいくつか存在するが、その任意の一つとして、図14(影を付けた部分、以下同様)と図15の共通部分(重なっている部分)は図16であるという事実を取りあげよう。

この事実が「集合Aと集合Bの共通集合は集合Cである」という通常の文と同じことを語っているとされていたのだった(図14が指している集合を「集合A」、図15のそれを「集合B」、図16のそれを「集合C」と呼ぶことにする)。ここで、我々が現在採用しているヴェン図の意味に関する理論にもとづけば、以下のように言える。集合Cの任意の要素は図16を構成している点が指示しているものである。図16は図14と図15の共通部分だから、図16を構成している点は、図14を構成している点でもあり、かつ、図15を構成している点でもある。よって、集合Cの任意の要素は図14を構成している点が指示しているものであり、かつ、図15を構成している点が指示しているものである。図14を構成している点が指示しているものは集合Aの要素であり、図15を構成している点が指示しているものは集合Bの要素であるから、集合Cの任意の要素は集合Aの要素であり、かつ、集合Bの要素である。他方、集合Cの要素でないものは図16を構成していない点が指示しているものである。図16を構成していない点は、図14を構成していない点であるか、あるいは、図15を構成していない点である。よって、集合Cの要素でないものは、図14を構成していない点が指示しているものであるか、あるいは、図15を構成していない点が指示しているものである。図14を構成していない点が指示しているものは集合Aの要素ではなく、図15を構成していない点が指示しているものは集合Bの要素ではないから、集合Cの要素でないものは、集合Aの要素でないか、あるいは、集合Bの要素ではない。以上より、集合Cは集合Aと集合Bの共通集合である。

通常の言語には真なる文だけではなく偽なる文も含まれており、この点でヴェン図とは大きく異なっている。集合の言語に限定しても、それは、例えば、共通集合に関して、

{1、2、3、4}∩{3、4、5、6}={3、4}

という真理を語れるだけではなく、

{1、2、3、4}∩{3、4、5、6}={1、6}

という虚偽をも簡単に語ることができる。これに対して、ヴェン図は、後者のような虚偽はどうしても語ることができないのである。そこで、この点に着目して、文一般に関する二極性のテーゼを改訂してみたい。

〈文一般に関する二極性のテーゼ・改訂版〉

文は次のような言語に属していなければならない。すなわち、真であることが可能である文と、偽であることが可能であるある文の両方の種類の文がそこに属している言語である。真にしかなれないもの(=トートロジー)のみからなる言語や偽にしかなれないもの(=矛盾)のみからなる言語に属しているものは文ではない。それらは無意味であり、何も語らないし、何も主張していない。

これは文の有意味性を言語全体に依拠させているから、むしろ、次のように、言語の条件を規定したものと考えることもできるだろう。

〈言語に関する二極性のテーゼ〉

言語には真であることが可能である文と、偽であることが可能である文の両方の種類の文が属していなければならない。真にしかなれないもののみからなる言語や偽にしかなれないもののみからなる言語は言語ではない。

ここで言語であると規定されているものに属していないものは文ではないのである。

我々が改訂された文一般に関する二極性のテーゼ、ないし、言語に関する二極性のテーゼを採用したいと思う理由は、やはり使用価値の問題にある。ある文を発話することに意義があるのは、聞き手がその文は偽であると信じている、ないし、真か偽か決めかねている、ということがあり得るときである。たとえ真にしかなり得ないトートロジーであっても、聞き手がそれをトートロジーであると認識できず、偽である文と誤認する可能性が存在するのであれば、トートロジーを発話することにも意義があるのであった。しかし、すべての文がトートロジーであれば、それと誤認される偽なる文がそもそも一つも存在しないのだから、トートロジーを偽である文だと誤認する余地はない。したがって、言語に含まれものがトートロジーだけであるとき、そのトートロジーには使用価値がないのである。

だが、このように言えるのは、問題の言語を習得した時点ですべての文がトートロジーであることを見て取ることができるときに限られるだろう。言語を習得した時点では、すべての文がトートロジーであることが理解できず、その後、各々の文に関してそれがトートロジーであることを経験的に発見して行く必要があるのならば、あるトートロジーを偽であると誤認することもあり得るからである。このような言語が実際に存在するのかどうか分からないが、存在する可能性がある以上、先のテーゼはそのままでは主張できないのかもしれない。そこで、ここではこれ以上の考察を行わずに、暫定的に次のより弱いテーゼを採用することにしたい。

〈言語と文に関するテーゼ〉

ある言語がトートロジーのみからなり、かつ、そのことがその言語を習得した時点で知られる場合、この言語は本当の意味での言語ではない。また、この場合のトートロジーは本当の意味では文ではなく、何も主張したり、語ったりはしていない。矛盾についても同様である。

ヴェン図はこのテーゼに照らしてみても、やはり文ではない。今問題になっているヴェン図の言語を共通集合だけを言明する言語に限定して、それがどのように学ばれるのかを考えてみよう。この言語に初めて接する人物は、まず最初に、我々の考えているヴェン図の基本的在り方(図形はそれを構成する点が指しているものを要素とする集合を指す)を学ぶ。次に、図17のような、二つの図形が部分的に重なり合っているヴェン図が与えられ、重なっている部分(凸レンズ状の図形)が指しているのが、二つの図形(左の円と右の円)のそれぞれが指している集合の共通集合であることを学ぶ。

図17

最後に、二つの円が凸レンズを共有して重なっているという事実が、それぞれの円が指している集合の共通集合は重なっている部分の凸レンズが指している集合であるということを語っているのである、ということを学ぶことになる。しかし、先ほど、凸レンズが共通集合を指していることを学んでいるので、この語りが真になるしかないことを直ちに理解するのである。また、このヴェン図は典型例として取りあげられただけであるので、どのようなヴェン図であっても、同様の語り(図形の重なりで共通集合を述べる語り)はすべて必ず真になることを理解するのである。いや、実際はこうしたプロセスさえ必要ないかもしれない。この言語はもともとすべての語りが必ず真になることを意図して作られているのであり、そのことを最後に口頭ないし文書でこの言語の学習者に伝えておけば良いのである。すべての語りが真になることはこの言語のいわば本質なのであり、このことを知らなければ、この言語を学んだことにはならないだろう。かくして、この言語の学習者は、習得した時点でそこに属する文がすべて真であることを知ることになり、ヴェン図をコミュニケーションの場で使用することにはまったく意味が見いだせなくなる。したがって、言語と文に関するテーゼにより、ヴェン図は一見すると言語ないし文であるかのように見えるが、実際は言語や文であるとは見なせないのである。

最後に、残された二つの問題に答えておこう。

一つ目は、『論理哲学論考』との関係で指摘しておいた、構文論的に文を規定する方法と真偽の二極性の面から文を規定する方法が対立するという問題である。『論理哲学論考』では、構文論的に文と認められたもののうちのあるもの、すなわち、トートロジーと矛盾は二極性をもたないから文ではない、という仕方でこの問題は現れた。ヴェン図でも、重なり合った二つの図形は構文論的に文であると規定するならば、トートロジーは文ではないという意味論的規定と対立することになる。しかし、このように構文論的に文と規定されたもののすべてがトートロジーなのだから、最初からこれらを構文論的に文であると規定しなければ良いだけの話である。『論理哲学論考』で構文論的に文を規定することに意義があったのは、そうして文であると規定されたもののほとんどが二極性をもっていたからである。この点でヴェン図は事情が異なっており、ヴェン図の場合は対立は生じないのである。

二つ目は、註(7)で予告しておいた、非対称的な関係をヴェン図がどのように処理しているのかという問題である。事態は構成要素であるものや性質、関係の単なる集まりではなく、そこに一定の構造が組み込まれており、この構造の違いにより、構成要素が同じでも異なる事態が成立する。この違いを表現するために、言語にも事態の構成要素に対応する要素(名詞、形容詞、動詞)以外の何かが必要になってくる。日本語では、例えば、太郎と花子と愛から構成される二つの異なる事態を表現するために、助詞を導入し、「太郎は花子を愛している」と「太郎を花子は愛している」という二つの異なる文を作ることができるようになっている。集合間の関係に関しても、例えば、集合A(={1、2、3、4})、集合B(={3、4、5、6})、集合C(={3、4})と共通集合であるという関係からなる事態を表現する文として、日本語は次の三つの文をもっている。

(1)集合Aと集合Bの共通集合は集合Cである。

(1')集合Aと集合Cの共通集合は集合Bである。

(1")集合Bと集合Cの共通集合は集合Aである。

ヴェン図はこれらをどのように表現するのだろうか。8個の物理的点から構成された四角形(図18〘●図18と図22を縦一列にまとめて挿入〙)を用意して、各々の点が数1〜数8を指していると規約しよう(図18では、点がどの数を指すかが、その点に書き込まれている)。

図18

そうすると、図19(四角の内部の図形、以下同様)は集合Aを、図20は集合Bを、図21は集合Cを指すことになる。

そして、図22で示されているように、図19と図20の共通部分(重なっている部分)は図21であり、この事実が(1)と同じことを語っていると見なせるのであった(33)。しかし、なぜ(1')や(1")ではなく(1)になるのだろうか。また、(1')や(1")と同じことを語るにはどのような図形を用いれば良いのだろうか。ヴェン図は、図22に現れている事実の構成要素である、xとyの共通部分はzであるという関係自体が非対称的関係(すなわち、三つの項が三つの異なる仕方でこの関係に立ち得ること)であることを利用して、非対称的な関係を処理しようとしているのである。この方法は基本的には日本語などの日常言語のやり方と同じだが、以下、そのことを確認しながら、二つ目の問題により完全に答えたい。

問題になっている事態は、集合A、B、Cという三つのものと、共通集合であるという一つの三項関係からなっている。しかし、この関係は非対称的関係であるので(34)、三つの異なる事態が形成される。これらの事態を表現するための日本語には、「集合A」、「集合B」、「集合C」、「xとyの共通集合はzである」の四つの語が用意されている、というのが我々の最初の分析だったが、最後の語はさらに「と」、「の」、「共通集合」、「は」、「である」の五つに分解でき、結局、八つの語が用意されていると考えることができる。そして、註(4)〜(6)で引用した『論理哲学論考』の見方を採用するならば、文とはこれら八つの語がある関係に立つことによって成立している事実である、ということになる。この場合、この八項関係R(x1、x2、x3、x4、x5、x6、x7、x8)の実質は次のように表現できると思われる。

縦方向の一直線上にx1、x2、x3、x4、x5、x6、x7、x8が上からこの順に並んでいる。

この八項関係Rが非対称的な関係であることは明らかである、例えば、

R(「集合A」、「と」、「集合B」、「の」、「共通集合」、「は」、「集合C」、「である」)

が真のとき、次の文字列が存在することになる。

他方、

R(「集合A」、「と」、「集合C」、「の」、「共通集合」、「は」、「集合B」、「である」)

が真ならば、次の文字列が存在する。

これら二つの文字列が同時に同じ場所に存在することはできないから(二つの文字が重ねて書かれていたら、それは元の二つのどの文字とも異なる別の一つの文字である)、関係Rは非対称的関係である。したがって、これら八つの語と関係Rからなる事態は全部で8!=4万320個存在することになる。この中から先の(1)、(1')、(1")が選ばれ、集合A、B、C、共通集合関係によって構成される三つの事態のそれぞれを表すことになる。どの文がどの事態を表すのかは恣意的な規約によって決定される。

ヴェン図は、日本語と異なり、共通集合関係をもの(語や図形)で表すことはせず、x1とx2の共通部分はx3であるという関係S(x1、x2、x3)によって表している。そして、この関係Sが非対称的関係であるので、日本語のようにわざわざ関係Rという特殊な関係を導入することなく、関係S自体の非対称性を利用して、様々な事態を表そうとするのである。まず、

が真のとき、図22が成立し、これによって日本語の(1)が表している事態を表すように規約することができる。次に、(1')が表している事態を表すために、

が真のときに成立している図を使うことにしよう。しかし、ここで重大な問題に気がつく。そうした図など存在しないのである。すなわち、図19と図21の共通部分が図20になることは、図形の特性上、あり得ないのである。つまり、「S(図19、図21、図20)」は必然的に偽である。日本語の場合、事態としての文に要求されていることは語を一列に並べることだけだから、どのような順番に並べることも可能であり(ただし、重ねて並べることは不可能である)、「集合Aと集合Cの共通集合は集合Bである」というような文が簡単にできてしまう。他方、ヴェン図の場合、図形をより複雑な仕方で組み合わさなければならないので、すべてが可能というわけではないのである。したがって、我々は関係Sの非対称性を利用しようとしていたのだが、実際は失敗していたということになる。しかし、この失敗は当然である。なぜなら、(1')も(1")も偽であり、したがって、必然的に偽であるから、何かを語るにしても、真理しかも必然的真理しか語ることができないヴェン図は、(1')や(1")と同じことを語りようがないからである。(1')と(1")が必然的に偽であるということは、それらが語ろうとしている事態が存在しないということを意味している。この議論の出発点で、我々は、集合A、B、C、共通集合関係の四つの要素から構成される事態は三つあると述べたが、それは実は間違ったことを述べていたのであり、実際は一つしか存在しない。つまり、非対称性の問題は、ヴェン図に関しては、最初から存在せず、したがって、この問題に対処する必要性も最初から存在しなかったのである。

註

(1)たとえば、我々の以前の論文「集合演算とヴェン図」でも見たように、本橋は「本来のベン図は、〝集合と集合の間の関係〟を表示するための方法でした」(本橋(二〇〇三)、四八頁)と述べている。

(2)橋本(二〇一六)、二二頁。

(3)ヴェン図をめぐる哲学的考察を行う我々の研究は三つの論文からなると、この研究の第一論文である「集合演算とヴェン図」で我々は述べていた(橋本(二〇一六)、一頁)。本論文はこの第一論文の補遺と位置付けられるべきものであり、そこで予告された第二論文ではない。名辞論理で使用されるヴェン図を取り上げて考察する本来の第二論文は、本論文の後に発表する予定である。

(4)Wittgenstein 1922, prop. 3.14.

(5)Wittgenstein 1922, prop. 3.142.

(6)Wittgenstein 1922, prop. 3.1432.

(7)「x loves y」と「y loves x」は任意の引数を取ったとき必ずしも同値とはならない。このような関係を「非対称的関係」と呼ぶ。関係が非対称的な場合に生じる問題をヴェン図がどう処理しているのかは、本論文の最後で考察することにする。

(8)我々が「文」と呼ぶものを『論理哲学論考』は「Satz」と呼んでおり、これはウィトゲンシュタイン研究では「命題」と訳すのが普通だが、この論文では一貫して「文」と訳した。

(9)我々が「原子文」と呼ぶものを『論理哲学論考』は「Elementarsatz」と呼んでおり、これはウィトゲンシュタイン研究では「要素命題」と訳すのが普通だが、この論文では一貫して「原子文」と訳した。

(10)Hacker 1981, p. 96. Glock 1996 でも、二極性が一項目として取りあげられ、同様の説明が与えられている(pp. 63-6)。

(11)Wittgenstein 1922, prop. 4.27.

(12)末木(一九七七)、一六七頁。

(13)ここで検討している命題四・二七の後半のドイツ語原文は次の通りである。

Es können alle Kombinationen der Sachverhalte bestehen, die andern nicht bestehen.

この文の解釈が難しいことは、以下の翻訳を見比べると分かる(参照したのは、Wittgenstein 1922 に付されたオグデン(C. K. Ogden)による英訳、ペアーズ(D. F. Pears)とマクギネス(B. F. McGuinness)による英訳(Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, paperback edition, Routledge & Kegan Paul, 1974)、『論理哲学論考』(藤本隆志/坂井秀寿訳、法政大学出版局、一九六八)、『ウィトゲンシュタイン全集1』(奥雅博訳、大修館書店、一九七五年)、『ウィトゲンシュタイン論理哲学論考の研究I 解釈編』(末木剛博、公論社、一九七六年)、『ラッセル ウィトゲンシュタイン ホワイトヘッド』(山元一郎(編)、中央公論社、一九八〇年)、『『論考』『青色本』読解』(黒崎宏訳、産業図書、二〇〇一年)、『論理哲学論考』(野矢茂樹訳、岩波書店、二〇〇三年)、『論理哲学論考』(木村洋平訳、社会評論社、二〇〇七年)、『論理哲学論考』(丘沢静也訳、光文社、二〇一四年)、である)。

「It is possible for all combinations of atomic facts to exist, and the others not to exist.」(オグデン訳)

「Of these states of affairs any combination can exist and the remainder not exist.」(ペアーズとマクギネス訳)

「事態の組み合わせのどれについても、その組み合わせがなりたち他の組み合わせはなりたたぬ、ということが可能である。」(坂井訳)

「諸事態の全ての組合せについて、それが存立しそれ以外の組合せは皆存立しない、ということが可能である。」(奥訳)

「諸事態のすべての組合せが存立しうるが、その他[の組合せ]は存立しえない。」(末木訳、[ ]内も)

「事態の、これらすべての組合せは成立できるが、その他のものは成立できない。」(山元訳)

「諸事態の[成立と不成立の]組み合わせ全体について、その内の幾つかが成立し、それ以外は成立し得ない。」(黒崎訳、[ ]内も)

「どの事態の組合せも成り立ちうるが、ある組合せが成り立っているときには、他の組合せは成り立っていない。」(野矢訳)

「事柄の組み合わせはすべて成り立ちうる。そのうち一つが成り立つ。」(木村訳)

「事態たちには、あらゆる組み合わせが可能だが、それ以外の組み合わせは、可能ではない。」(丘沢訳)

問題になるのは「それ以外のもの(die andern)」をどう理解するかである。本文で用いた例を使うと、事態の組み合わせは、{ }、{S1}、{S2}、{S3}、{S1、S2}、{S1、S3}、{S2、S3}、{S1、S2、S3}の8個となる。まず、末木訳、山元訳、丘沢訳は、事態の組み合わせにはこの8個以外の組み合わせは存在しないのだ、と解釈しているように思われる。特に末木は、この翻訳の直後に付した解釈で、「事態の組合せの可能性は数理的に決定されるものなので、これ以外の組合せの余地はない」と明言している。これは事柄としては確かにその通りだが、なぜウィトゲンシュタインがわざわざここでそのような当たり前のことを言っていると考えなければならないのかが不明である。他方、坂井訳、奥訳、野矢訳、木村訳は、8個の中から任意に一つの集合を取り出したとき、その集合は存立するが、それ以外の7個の集合は存立しない、ということが可能である、と解釈しているように思われる。この解釈では、「集合が存立する」ということが何を意味しているのか不明である。もしも「集合の要素である事態がすべて存立する」という意味であるとすれば、この解釈は矛盾したことを言っていることになる。例えば、集合{S1、S2}を取り出してみよう。これが存立するとは事態S1もS2を存立しているということである。このとき、それ以外の7個の集合は存立しないということであるから、例えば、集合{S1}は存立しないはずであり、これは事態S1が存立しないということになる。これは矛盾しているので、こういうことは可能ではないのである。そこで「集合が存立する」を別の仕方で理解しなければならない。一つの方法はこうである。まず、事態の組み合わせ、すなわち、事態の集合を、本文でそれに対応させた、事態の存立・非存立の可能性そのものと見なす。例えば、集合{S1、S2}は事態S1とS2は存立しているがS3は存立していない可能性そのものと見なすのである。次に、集合が存立するということを可能性が現実化されているということと捉えるのである。そうすると、この解釈は、8個の可能性の内、どの可能性も現実化され得るが、どれか一つの可能性が現実化されているとき、それ以外の7個の可能性は現実化されていない、ということを意味していることになる。8個の可能性は相互に排他的だから、確かに、二つ以上の可能性が一緒に現実化されることはあり得ない。しかし、そうした当たり前のことがわざわざここで主張されているとなぜ考えなければならないのかが、やはり不明である。次に黒崎訳だが、「成立と不成立の」を補って訳していることから、彼が事態の集合を可能性と同一視していることが分かる。しかし、8個の可能性の中には現実化され得ないものがあると述べられていることになり、これはウィトゲンシュタインの基本的な考えと明らかに矛盾しているので、受け入れられない。最後に二つの英訳だが、いずれも原文の曖昧な所をそのまま英語に置き換えているだけなので、どのような解釈をしているのか、読み取ることは困難である。以上の(英訳を除く)解釈が「それ以外のもの」が何を指すのかを考えるときに事態の集合の集合の枠内で考えているのに対して、我々の解釈は事態の集合の枠内で考えていることにその特徴がある。例えば、3個の事態の集合{S1、S2、S3}の中から最初にS1とS2の組み合わせを取り上げるならば、「それ以外のもの」が指すのはこの集合の中のそれ以外の要素である事態S3であると考えるのである。したがって、問題の文が述べていることは、この例に限れば、事態S1とS2が存立しS3が存立しないことは可能である、ということになる。しかし、最初に取り上げる組み合わせのすべてに関してこれは成り立つので、結局、3個の事態の存立・非存立を網羅的に組み合わせたときにできる8個の組み合わせに対して、それが可能であるということをこの文は主張していることになる。そして、この主張は特定の事態の特定の個数の集合に限られてなされているわけではないから、この文は結局、任意のn個の事態の存立・非存立を組み合わせた2n個の組み合わせのどれもが可能であるということを主張していることになる。要するに、我々の解釈によると、命題四・二七の後半は前半の数式で示されていること(我々が本文で読み取ったこと)を言葉で述べ直しただけであり、それ以上の余計なことは述べていないのである。

(14)それだけではなく、ウィトゲンシュタインは事態が相互に独立であるとも考えている。独立性は別の箇所で明言されていることであり(Wittgenstein 1922, prop. 2.061)、「ある事態の存立ないし非存立から他の事態の存立ないし非存立は推論され得ない」(Wittgenstein 1922, prop. 2.062)と敷衍されている。本文での例を使い、例えば、事態S1とS2が相互に独立しておらず、S1の存立からS2の非存立が推論できるとしてみよう。そうすると、S1とS2が共に存立している可能性(事態の集合{S1、S2}、{S1、S2、S3}のそれぞれに対応する可能性)は存在しないから、可能性の総数は8個ではなく6個になるはずである。8個だとするのは、事態の相互独立性を仮定しているのである。なお、この独立性から事態は存立することも存立しないことも共に可能であるということが導かれるわけではない、ということには注意しておきたい。例えば、存立することが必然的な事態が存在して、しかし、それが他の事態の存立・非存立からは推論できず、無前提に証明されることもできない、ということは可能だからである。

(15)Wittgenstein 1922, prop. 4.25.

(16)Wittgenstein 1961, pp. 98-9.

(17)我々の日常言語の論理結合子を『論理哲学論考』はどう考えているのかという問題に関しては、橋本(二〇一四)で論じたので、参照してもらいたい。

(18)飯田隆(一九八九)、一一一頁。

(19)Wittgenstein 1922, prop. 4.461.

(20)Wittgenstein 1922, prop. 4.461.

(21)Wittgenstein 1961, p. 54. 原語は「Vielsagendheit」である。

(22)事態の個数とそれの像である記号が具体的にいくつであるのかは『論理哲学論考』では明らかにされていない。それは我々の経験が時間経過とともに増えれば増大していくことになり、我々に最終的に確定した値が与えられることは決してないだろう。しかし、我々の現時点(語りの量を測定しようとする時点)で知られている事態の個数は有限個であると考えられる。特に、語りの量を比較しようとする文が具体的に与えられるならば、それらの構成要素がその像となっているところの事態の数は具体的に有限個に確定されるので、それを事態の個数nとすれば良い。

(23)このように言える理由は次の通りである。文の中の「p1」、・・・、「pn」の下方に置かれている「T」と「F」からなる行は一つの可能世界を表している。例えば、次の文A、B、Cのそれぞれの4行目(下から2行目)は、いずれも事態pは存立しているがqは存立していない可能世界を表している。

『論理哲学論考』では、文が真であるのは、現実世界になっている可能世界を表している行の右端に「T」が置かれているときである、と考えられていると解釈できる(これに関しては橋本(二〇一三)で詳しく論じたので、そちらを参照してもらいたい)。そうすると、論理的演繹関係を本文のように決定できるのである。例えば、先の文AとBの右端の列を見てみよう。4行目において、Aは「T」だがBは「F」になっている。したがって、4行目が表す可能世界が現実世界であれば、Aは真だがBは偽となるので、AからBを論理的に導くことはできないのである。他方、AとCを見ると、Aの右端の列に「T」が置かれているのは3行目と4行目だが、Cでもそのどちらの列にも「T」が置かれていることが分かる。したがって、Aが真になるのはどちらかの行が表す可能世界が現実世界であるときだが、いずれの場合でもCも真になる。よって、AからCは論理的に導かれるのである。

(24)トートロジーは右端の列のすべての行が「T」になっているから、註(23)で見た文の真理の定義より、どの行が表す可能世界が現実世界となっていようと、トートロジーは真になる。つまり、トートロジーは常に真になる。

(25)Wittgenstein 1961, p. 54.

(26)矛盾は右端の列のすべての行が「F」になっているから、文の真理の定義より、どの行が表す可能世界が現実世界となっていようと、矛盾は偽になる。つまり、矛盾は常に偽になる。

(27)野矢(二〇〇二)には、この難点を克服して、矛盾を文から排除する方法が提案されている(一二五―一二七頁)。それは、直観的なものとは思えなかったのでここでは取り上げないが、興味深い提案である。

(28)『論理哲学論考』には、二次元的に展開されている文の発音方法は書かれていない。しかし、右端の列と事態の像の記号を一列に並べて書くことで、二次元的な文を問題なく省略して書くことできると述べられている(Wittgenstein 1922, prop. 4.442)。そこで、これを先頭から発音していくことで文を発話することができるだろう。例えば、

は「(TTFT)(p、q)」と省略されるので、これを「ティー、ティー、エフ、ティー、ピー、キュー」と発音すれば良い。

(29)この問題は「論理形式について」(Wittgenstein 1929)で論じられている。

(30)Wittgenstein 1929, pp. 168-9.

(31)Wittgenstein 1929, p. 170.

(32)Wittgenstein 1929, pp. 170-1.

(33)もちろん、ヴェン図は何も語らない(ヴェン図は文ではない)というのが我々の最終的結論であり、その意味は明確に規定しておいた。しかし、本論文でも、いちいち断ることはしなかったが、文脈の必要上、「ヴェン図が何かを語っている(ヴェン図は文である)」と、ルーズな仕方で、「語る」や「文」に曖昧な意味を付与して、述べることもある。

(34)三項以上の関係を対称的/非対称的と形容することは一般にはないが、ここでは、任意の引数に関して、それをどのように入れ替えても入れ替え前と同値になる関係を「対称的関係」、そうでない関係を「非対称的関係」と呼ぶことにする。

文献

- Glock, H. J. 1996. A Wittgenstein Dictionary. Blackwell.

- Hacker, P. M. S. 1981. “The Rise and Fall of the Picture Theory”, in Block, I. (ed.) , Perspectives on the Philosophy of Wittgenstein, MIT Press, 1981, pp. 85-109.

- Wittgenstein, L. 1922. Tractatus Logico-Philosophicus. Routledge and Kegan Paul.

- ------ 1929. “Some Remarks on Logical Form”, Aristotelian Society Supplementary Volume 9: 162-71.

- ------ 1961. Notebooks 1914-1916. Basil Blackwell. 2nd ed., 1979. References to the latter.

- 飯田隆、一九八九、『言語哲学大全II 意味と様相(上)』、勁草書房。

- 末木剛博、一九七七、『ウィトゲンシュタイン論理哲学論考の研究II 注釈編』、公論社。

- 野矢茂樹、二〇〇二、『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む』、哲学書房。文庫版、筑摩書房、二〇〇六。参照は後者。

- 橋本康二、二〇一三、「真理表の哲学 ──意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、ラムジー的考察── (五)」、『哲学・思想論集』三八号、一―四〇頁。

- ──── 二〇一四、「真理表の哲学 ──意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、ラムジー的考察── (六)」、『哲学・思想論集』三九号、一七―五八頁。

- ──── 二〇一六、「集合演算とヴェン図」、『哲学・思想論集』四一号、一―二六頁。

- 本橋信義、二〇〇三、『集合序説』、培風館。

Do Venn Diagrams Say Something?

Kouji Hashimoto

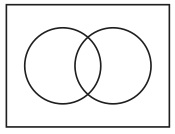

In the Venn diagram below, the left-hand circle represents the set {1, 2, 3, 4}, the right-hand circle represents the set {3, 4, 5, 6}, and the lens represents the set {3, 4}.

It is quite obvious that the sentence:

The intersection of {1, 2, 3, 4} and {3, 4, 5, 6} is {3, 4}

says that the intersection of {1, 2, 3, 4} and {3, 4, 5, 6} is {3, 4}. However it is not clear whether the Venn diagram above says the same thing or not. Is a Venn diagram a kind of sentences? Although there is a structural similarity between Venn diagrams and sentences, they are radically different. In an ordinary language, some sentences are true and the other sentences are false. On the other hand, there are no false Venn diagrams; every Venn diagram must be true. So Venn diagrams, unlike sentences, cannot be used for communication. Therefore I argue that Venn diagrams are so different from sentences in an essential point that they should not be counted as a kind of sentences; they do not say anything.

図2

図2

図2

図2

図4

図4

図6

図6

個の可能性が存在する。/諸事態の中から任意の事態を任意の個数取り上げたとき、それらの事態は存立するが、それ以外の事態は存立しない、ということが可能である。」(11)

個の可能性が存在する。/諸事態の中から任意の事態を任意の個数取り上げたとき、それらの事態は存立するが、それ以外の事態は存立しない、ということが可能である。」(11)

」は現代では「nCν」と書くのが普通で、これはn個の異なるものの中からν個のものを取り出してできる集合がいくつ存在するのかを表している。例えば、3個の事態S1、S2、S3の中から2個の事態を取り出してできる集合の個数は、

」は現代では「nCν」と書くのが普通で、これはn個の異なるものの中からν個のものを取り出してできる集合がいくつ存在するのかを表している。例えば、3個の事態S1、S2、S3の中から2個の事態を取り出してできる集合の個数は、 =3C2=3!/(2!(3-2)!)=3個である。この3個の集合とは、{S1、S2}、{S1、S3}、{S2、S3}である。しかし、ここでは事態の存立と非存立の可能性の個数を求めていたはずなのに、なぜ事態の集合の個数(正確に言えば、この例では{S1、S2、S3}の部分集合の個数)を求めようとしているのだろうか。それは可能性と集合の間に対応を付けることができるからである。すなわち、ある可能性の中には存立している事態と存立していない事態があるが、この可能性は、存立している事態を要素に含むが存立していない事態を要素に含まない集合に対応付けられるのである。具体的には、例えば、S1とS2は存立しS3は存立していない可能性は{S1、S2}に対応付けられ、S1もS2もS3も存立していない可能性は{ }(=空集合)に対応付けられる。したがって、事態の集合の個数を求めれば、事態の存立・非存立の可能性の個数を求めたことになるのである。ウィトゲンシュタインはこの集合の個数を、要素が0個の集合の個数、要素が1個の集合の個数、・・・、要素がn個の集合の個数、と場合分けをし、それらを足し合わせることで求めている。右の例で具体的に考えると、要素が0個の集合は

=3C2=3!/(2!(3-2)!)=3個である。この3個の集合とは、{S1、S2}、{S1、S3}、{S2、S3}である。しかし、ここでは事態の存立と非存立の可能性の個数を求めていたはずなのに、なぜ事態の集合の個数(正確に言えば、この例では{S1、S2、S3}の部分集合の個数)を求めようとしているのだろうか。それは可能性と集合の間に対応を付けることができるからである。すなわち、ある可能性の中には存立している事態と存立していない事態があるが、この可能性は、存立している事態を要素に含むが存立していない事態を要素に含まない集合に対応付けられるのである。具体的には、例えば、S1とS2は存立しS3は存立していない可能性は{S1、S2}に対応付けられ、S1もS2もS3も存立していない可能性は{ }(=空集合)に対応付けられる。したがって、事態の集合の個数を求めれば、事態の存立・非存立の可能性の個数を求めたことになるのである。ウィトゲンシュタインはこの集合の個数を、要素が0個の集合の個数、要素が1個の集合の個数、・・・、要素がn個の集合の個数、と場合分けをし、それらを足し合わせることで求めている。右の例で具体的に考えると、要素が0個の集合は =3C0=3!/(0!(3-0)!)=1個(すなわち{ }だけ)、要素が1個の集合は

=3C0=3!/(0!(3-0)!)=1個(すなわち{ }だけ)、要素が1個の集合は =3C1=3!/(1!(3-1)!)=3個(すなわち、{S1}と{S2}と{S3})、要素が2個の集合は

=3C1=3!/(1!(3-1)!)=3個(すなわち、{S1}と{S2}と{S3})、要素が2個の集合は =3C2=3!/(2!(3-2)!)=3個(すなわち、{S1、S2}と{S1、S3}と{S2、S3})、要素が3個の集合は

=3C2=3!/(2!(3-2)!)=3個(すなわち、{S1、S2}と{S1、S3}と{S2、S3})、要素が3個の集合は =3C3=3!/(3!(3-3)!)=1個(すなわち、{S1、S2、S3})、となり、これらを足し合わせると、1+3+3+1=8個となる。なお、任意のnに関して、Kn=2nになる(例えば、K3=23=8)。その証明は末木剛博が与えているので(12)、ここでは省略する。ただし、ウィトゲンシュタインのように場合分けをせずに直接考えれば、事態の集合(存立・非存立の可能性)の総数が2nになることは簡単に分かる。なぜなら、n個の事態の各々に関して、それを要素に含むか含まないかを二者択一的に選択し、その選択が一つでも違えば異なる集合が生成されるのだから、こうした集合の個数は、2個のものから重複を許してn個取ってできる順列(すなわち、重複順列)の個数に等しいからである。このとき、求める集合の個数は端的に2n個である(13)。以上の、事態の集合の個数、すなわち、事態の存立・非存立の可能性の個数を求める方法から、ウィトゲンシュタインが、事態は存立することも可能であり、かつ、存立しないことも可能である、と見なしていることは明白である。そうでなければ、可能性の総数はKn(=2n)個であるとは言えないはずである。例えば、右の例で、事態S1は存立しないことが不可能(すなわち、存立することが必然的)であるとすれば、S1が存立していない可能性(事態の集合{ }、{S2}、{S3}、{S2、S3}のそれぞれに対応する可能性)は存在しないから、可能性の総数は8(=23)個ではなく4個(事態の集合{S1}、{S1、S2}、{S1、S3}、{S1、S2、S3}のそれぞれに対応する可能性)になるはずである。そして、ウィトゲンシュタインはここで何か特定の事態だけを取り上げて述べているわけではないから、彼は、任意の事態に関して、それは存立することも可能であり、かつ、存立しないことも可能である、と考えているのである(14)。ウィトゲンシュタインは、また、原子文は事態の像であり、この事態が存立していれば原子文は真であり、存立していなければ偽である、と考えていた(15)。したがって、原子文は、真であることも可能であり、かつ、偽であることも可能である、ということが帰結する。つまり、問題になっていた二極性のテーゼが導かれるのである。

=3C3=3!/(3!(3-3)!)=1個(すなわち、{S1、S2、S3})、となり、これらを足し合わせると、1+3+3+1=8個となる。なお、任意のnに関して、Kn=2nになる(例えば、K3=23=8)。その証明は末木剛博が与えているので(12)、ここでは省略する。ただし、ウィトゲンシュタインのように場合分けをせずに直接考えれば、事態の集合(存立・非存立の可能性)の総数が2nになることは簡単に分かる。なぜなら、n個の事態の各々に関して、それを要素に含むか含まないかを二者択一的に選択し、その選択が一つでも違えば異なる集合が生成されるのだから、こうした集合の個数は、2個のものから重複を許してn個取ってできる順列(すなわち、重複順列)の個数に等しいからである。このとき、求める集合の個数は端的に2n個である(13)。以上の、事態の集合の個数、すなわち、事態の存立・非存立の可能性の個数を求める方法から、ウィトゲンシュタインが、事態は存立することも可能であり、かつ、存立しないことも可能である、と見なしていることは明白である。そうでなければ、可能性の総数はKn(=2n)個であるとは言えないはずである。例えば、右の例で、事態S1は存立しないことが不可能(すなわち、存立することが必然的)であるとすれば、S1が存立していない可能性(事態の集合{ }、{S2}、{S3}、{S2、S3}のそれぞれに対応する可能性)は存在しないから、可能性の総数は8(=23)個ではなく4個(事態の集合{S1}、{S1、S2}、{S1、S3}、{S1、S2、S3}のそれぞれに対応する可能性)になるはずである。そして、ウィトゲンシュタインはここで何か特定の事態だけを取り上げて述べているわけではないから、彼は、任意の事態に関して、それは存立することも可能であり、かつ、存立しないことも可能である、と考えているのである(14)。ウィトゲンシュタインは、また、原子文は事態の像であり、この事態が存立していれば原子文は真であり、存立していなければ偽である、と考えていた(15)。したがって、原子文は、真であることも可能であり、かつ、偽であることも可能である、ということが帰結する。つまり、問題になっていた二極性のテーゼが導かれるのである。

図11*

図11*  図12*

図12*

図15

図15 図16

図16

図20

図20 図21

図21 図22

図22

文B

文B  文C

文C