『論理哲学論考』の電気回路モデル

――真理表の哲学(八)(1)――

橋本康二

八 ラムジー説

八・一 『論考』説(2)の形式とその実質化

八・一・一 はじめに

本節(第八節)では、ラッセルとウィトゲンシュタインの思想を受け継いだラムジーがどのようにして彼独自の真理表の哲学――我々はこれを「ラムジー説」と呼ぶことにする――を得たのかを検討する。前節の最後で、我々は、真理表の問題に対する答えとしての『論考』説は、形式的には正しいが、実質を与えるところで困難に陥っており、最終的には受け入れることができないと結論した(3)。それを受けて、だが、この『論考』説の困難を克服した人物こそラムジーであり、彼は『論考』説の形式にウィトゲンシュタインとは別の仕方で実質を与えることに成功したのだ、あるいは、成功したとみなせるのだ、と我々は主張したいのである。

しかし、その前に、この八・一節では準備作業として『論考』説の形式に実質を与えるもう一つ別の試みを見ておきたい。それは電気回路による実質化の試みである。この試みを見ることを通して、『論考』説における形式と実質という問題を理解しやすくすることが、ここでの目的である。ただし、電気回路による実質化はこの目的のためにのみ取り上げるのであって、我々が最終的に得ようとしている実質化では決してないということにはあらかじめ注意しておくべきである。ここで与える電気回路は『論考』説の形式を実質化することには成功している。すなわち、まさに様々な電気部品から組み立てられた電気回路という具体的な存在者としてこの世界に存在することができる。この点において、『論考』説における実質化よりもすぐれている。なぜなら、『論考』説の実質化はこの世界に実現させることが不可能であり、実質化には実際は失敗しているからである。しかし、この電気回路は原子文と複合文の真偽が依存しあうメカニズムのいわゆるモデルになっているにすぎない。すなわち、このメカニズムを電気回路というまったく異質の場で首尾よくシミュレートすることに成功しているにすぎない。だが、我々が最終的に求めているのは、このメカニズムそのものの解明なのである。我々は、文とそれが意味するもののまさにその現場において『論考』説の形式が実際にどのように実質化され実現しているのかを明らかにしたいのである。したがって、我々は電気回路による実質化を最終的なものとして受け入れることは到底できないのである。

八・一・二 『論考』説の形式

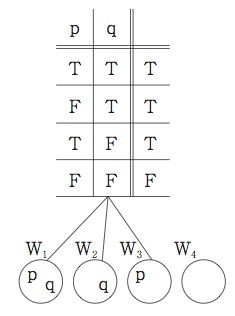

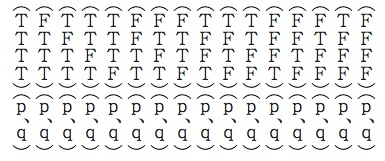

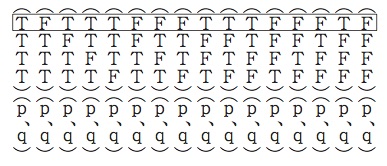

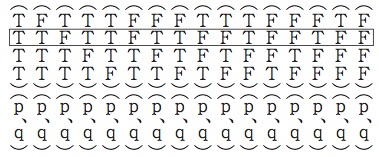

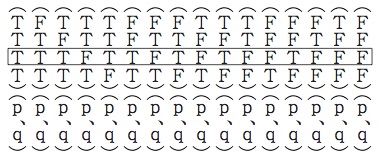

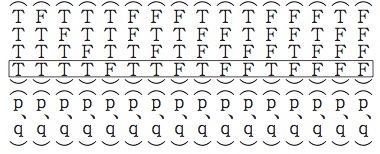

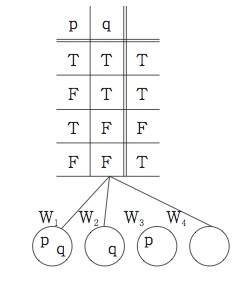

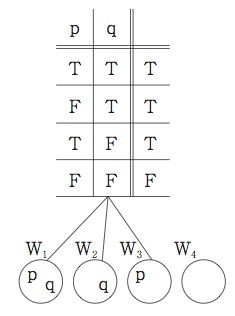

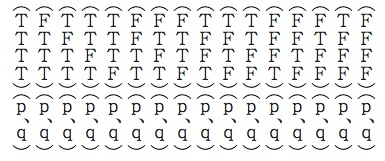

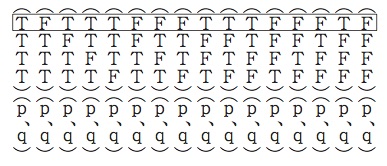

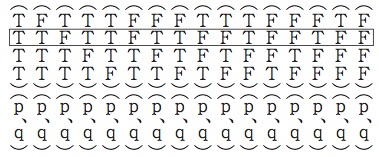

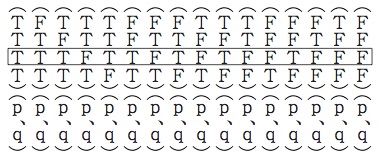

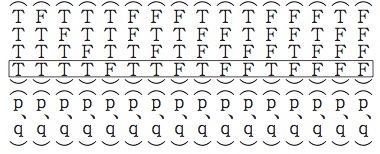

『論理哲学論考』には、文一般の論理構造は、一見すると真理表のように見えるが、それとは異なるある種の表――我々はそれを「T―F図式」と呼ぶことにした――によってより適切に表現されるというアイディアがある。例えば、日常言語で「pまたはq」、また、形式言語で「p∨q」と表現される選言文はT―F図式1によって表現されるというのである(4)。

我々はこのアイディアを「T―F図式論」と呼ぶことにした。しかしながら、『論理哲学論考』はT―F図式論を十分な仕方では説明していない。すなわち、T―F図式がどのようにして意味機能を果たしているのかが『論理哲学論考』では明瞭ではないのである。そこで我々は、『論理哲学論考』の一つのあり得る解釈としてT―F図式論を具体的に展開した。それによると、T―F図式はいくつかの可能世界の像である、ということになる。例えば、T―F図式1は、pという事態とqという事態が共に存立している可能世界W1、qという事態だけが存立している可能世界W2、pという事態だけが存立している可能世界W3、という三つの可能世界の像であり、pという事態とqという事態が共に存立していない可能世界W4の像にはなっていないのである(図2参照)。

図2

その上で、T―F図式の真理の定義は、その像であるところの諸可能世界のどれかが現実世界であれば、当のT―F図式は真である、という仕方で与えられる。そうすると、T―F図式1は、W1かW2かW3が現実世界であれば、真であり、W4が現実世界であれば、偽である、ということになる。これが『論考』説による複合文の真偽の説明である(5)。

『論考』説が二つの原子文と論理結合子によって構成される複合文の意味を与えようとしている場合、『論考』説の形式ということで我々が意味しているのは、次のような要素、関係、性質である。

要素:a1、a2、a3、a4、b1、b2、b3、b4、b5、b6、b7、b8、b9、b10、b11、b12、b13、b14、b15、b166

二項関係:R(x、y)(その外延は次の通り)

<b1、a1>、<b1、a2>、<b1、a3>、<b1、a4>

<b22、a2>、<b2、a3>、<b2、a4>

<b3、a1>、<b3、a3>、<b3、a4>

<b4、a1>、<b4、a2>、<b4、a4>

<b5、a1>、<b51、a2>、<b5、a3>

<b61、a3>、<b6、a4>

<b7、a2>、<b7、a4>

<b8、a2>、<b8、a3>

<b9、a1>、<b9、a4>

<b10、a1>、<b10、a3>

<b11、a1>、<b11、a2>

<b12、a4>

<b13、a3>

<b14、a2>

<b15、a1>

性質:φ(a1、a2、a3、a4のどれか一つがφを有しており、それ以外の要素はφを有していない、そのような性質φ)、ψ(xがψを有するのは、R(x、y)が成立するようなあるyに関してyがφを有するとき、かつ、そのときに限る)

我々は『論考』説から読み取られるこの形式が正しいと考えるが、それは次のような望ましい事態が成立するからである。まず、この形式にある仕方で実質を与えてみよう。すなわち、要素a1、・・・、a4、b1、・・・、b16、二項関係R(x、y)、性質φとψを、そこで示された特性を持つような何らかの具体的な存在者、関係、性質で置き換えて考えるのである。その上で、b1、・・・、b16に置き換えられたものを文、性質ψに置き換えられたものを真という性質と見なせば、真理表で示されている文の間の真理の依存関係がここに実現されることになるのである。このようになるがゆえに、我々は『論考』説の形式を「正しい」と称するのである。具体例を一つ見ておこう(具体者への置き換えが完了したとして、その名称は置き換える前のものをそのまま使うことにする)。b10を文「p」、b11を文「q」、b5を文「pまたはq」と見なすことにしよう。R(x、y)の外延とφとψの特性より、「p」か「q」が真ならば、a1かa2かa3が性質φを持つが、いずれの場合でも「pまたはq」は真である。他方、「p」も「q」も偽(真ではない)ならば、a1もa2もa3も性質φを持たないが、この場合、「pまたはq」は偽である。

『論考』説に実質を与える一つの試みが『論考』説自体のうちに見られるが、次節では、別の仕方で、つまり電気回路という仕方で実質を与える試みを見ることにする。そして、両者を比較することによって、それぞれの長所と短所を考えたい。

八・一・三 『論考』説の形式の電気回路による実質化

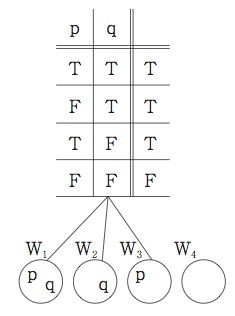

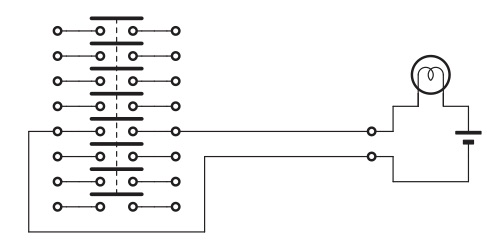

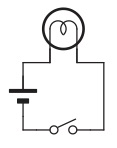

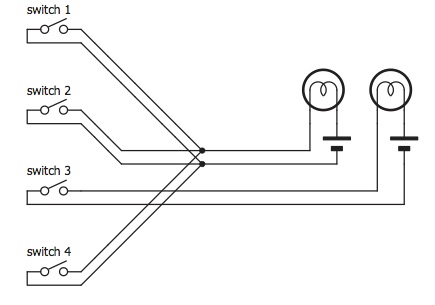

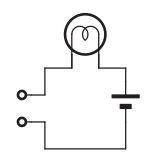

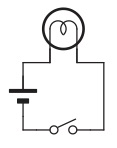

まず最初に、プラスチック箱を用意し、電球と電池と2個の外部接続端子を取り付ける。その際、電球の線の一方は電池のプラス極に繋ぎ、もう一方は接続端子の一方に繋ぎ、電池のマイナス極は他方の接続端子に繋ぐ(図3参照)。

図3

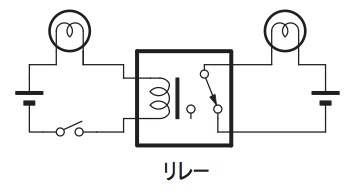

このままでは接続端子間が繋がれていないので、電球は点灯しないが、この間に電線が繋がれると、電球が点灯することになる(点灯が確認できるように電球の一部を外部に露出させておく)。このような装置を16個作り、識別のために丸数字の①から⑯までをそれぞれのプラスチック箱に記入しておく。次に、紙箱を用意し、スイッチと2個の外部接続端子を取り付け、スイッチの一端を一方の端子に、もう一端を他方の端子に繋ぐ。これを8回繰り返す(すなわち、8個のスイッチと16個の端子を取り付け、それらを電線で繋ぐ)。また、このスイッチは連動するようにし、すべてのスイッチがオンになるか、すべてのスイッチがオフになるかの、どちらかとなるようにしておく。つまり、8個の独立した回路を同時に制御できる8極スイッチにするのである(図4参照)。

図4

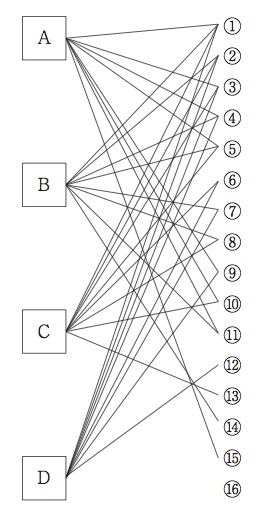

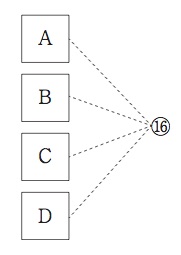

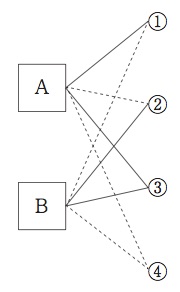

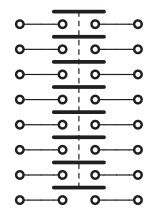

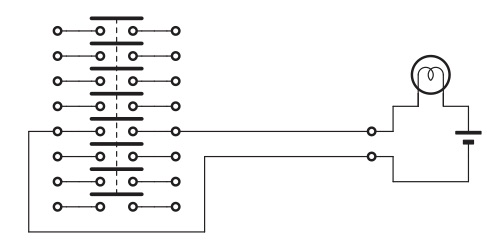

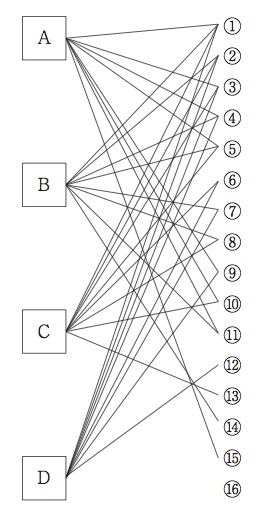

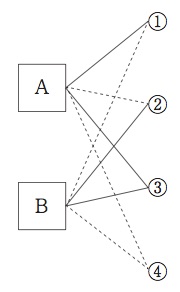

このような装置を4個作り、識別のためにA、B、C、Dの文字をそれぞれの紙箱に記入しておく。プラスチック箱と紙箱は図5のように2本の電線で接続していくことになる(2本の電線は同じスイッチの両端に繋がるようにする)。

図5

そうすると、紙箱のスイッチがオンになっていれば、プラスチック箱が紙箱のどの端子のペア(一つのスイッチの両端に繋がれている端子のペア)に繋がれていようと、電球が点灯することになる。最終的に、4個の紙箱と16個のプラスチック箱を図6のように繋ぐ。

図6

ただし、図6では、2本の電線を1本の線で表している。なお、一つのプラスチック箱が複数の紙箱と繋がれていることがあるが、プラスチック箱には端子が1対しかないので、これを共用しているものとする。他方、紙箱はどれも8個のプラスチック箱と繋がれているが、紙箱には端子が8対備わっているので、共用させずに、必ず別々の端子対に繋がっているものとする。そして、紙箱は少なくとも一つがスイッチ・オンになっているとする。しかし、2個以上の紙箱のスイッチがオンになっていることは決してないものとする。

以上が『論考』説の形式を『論考』説とは別様に電気回路によって実質化したものの一例である。このような電気回路によって複合文を説明しようとする立場を複合文に関する「電球説」と呼ぶことにしよう。両者の実質化がどのように異なっているのかを以下で見ることにする。

まず、『論考』説の形式の要素について。要素a1〜a4を『論考』説は可能世界として実質化しているが、電球説はスイッチと端子と電線を組み込んだ紙箱として実質化している。要素b1〜b16は、『論考』説は記号としてのT―F図式として実質化しているが、電球説は電球と電池と端子と電線を組み込んだプラスチック箱として実質化している。

次に、性質φについて。これは『論考』説では可能世界が現実であることによって(現実性という性質によって)実質化されているが、電球説では紙箱のスイッチがオンであることによって(オンになっているという性質によって)実質化されている。性質φは要素a1〜a4の少なくとも一つ、かつ、多くても一つが所有するという特徴を持っているが、この特徴は、『論考』説では性質φとして(可能世界の)現実性を選ぶことによって自動的に実現されている。諸可能世界の中でただ一つだけが現実であるというのが、一般的に承認されている形而上学的事実だからである(6)。他方、電球説ではそう簡単には行かない。すべての紙箱のスイッチがオフになることも、複数の紙箱のスイッチがオンになることも物理的には可能だからである。そこで電球説は、スイッチの操作者はただ一つの紙箱のスイッチだけをオンにするという規則に従っているのである、と想定することで、この特徴を実現させる必要がある。したがって、実際にそう想定されているとする。

『論考』説は要素a1〜a4を可能世界として実質化しているのだが、これがうまく行くのは可能世界の総数が4個のときだけである。もしもそれ以外にも可能世界が存在すれば、そのどれかが現実化されているかもしれず、その場合、a1〜a4を実質化している最初の4個の可能世界のどれもが現実化されていないことになってしまうからである。『論考』説は原子的事態の総数が2個であると仮定することで、この問題を処理している。この2個の事態を「p」、「q」と呼ぶことにしよう。事態の個数がこのように2個の場合、可能世界は全部で22=4個しか存在しないことになる。すなわち、pもqも存立している可能世界W1、pは存立せずqだけが存立している可能世界W2、pは存立するがqは存立していない可能世界W3、pもqも存立していない可能世界W4の4個である。『論考』説は、a1をW1で、a2をW2で、a3をW3で、a4をW4で、実質化しているのである。他方、電球説では、a1を紙箱Aで、a2を紙箱Bで、a3を紙箱Cで、a4を紙箱Dで、実質化している。紙箱の個数がこの4個に限定されるのは、この電気回路の製作者がこの4個しか作らなかったからである(5個以上の紙箱を製作しても構わないのだが、その場合は記述が複雑になるので、ここでは電球と電池が組み込まれた紙箱は4個しか存在しないとする)。

次に、二項関係R(x、y)について。『論考』説は要素b1〜b16をT―F図式として実質化したが、T―F図式は0個以上の可能世界と像関係に立つことをその本質としている。すなわち、可能世界の個数が4個のとき、0個以上4個以下の可能世界と像関係に立っているT―F図式が24=16個、自動的に存在することになる。そこで、これらのT―F図式を実際に紙に記すなどして現実に存在させ、要素b1〜b16のそれぞれをこれらのT―F図式の適切などれかによって実質化したとみなす。そうすると、R(x、y)を、xはyの像になっているという関係(以下、「RT(x、y)」と書くことにする)によって実質化することができるのである(7)。これに対して、電球説の場合には、紙箱とプラスチック箱の間に適切な関係が自動的に成立するわけではないので、まず、両者を適切な仕方で電線で繋ぐ必要がある(その配線方法は先の図6で示されている通りである)。その上で、要素b1〜b16のそれぞれをプラスチック箱①〜⑯の中の適切なものによって実質化する。そうすることで、電球説は、xの電球はyのスイッチに電線で繋がれているという関係(以下、「RL(x、y)」と書くことにする)によって、R(x、y)を実質化することができるのである。要素b1〜b16を『論考』説と電球説が実質化する具体的な方法は、次に示す通りである。

b1 ――(TTTT)(p、q)―― ① ―― pならばp、かつ、qならばq

b2 ――(FTTT)(p、q)―― ② ―― pかつq、ということはない

b3 ――(TFTT)(p、q)―― ③ ―― qならばp

b4 ――(TTFT)(p、q)―― ④ ―― pならばq

b5 ――(TTTF)(p、q)―― ⑤ ―― pまたはq

b6 ――(FFTT)(p、q)―― ⑥ ―― qということはない

b7 ――(FTFT)(p、q)―― ⑦ ―― pということはない

b8 ――(FTTF)(p、q)―― ⑧ ―― pまたはqだが、両方ということはない

b9 ――(TFFT)(p、q)―― ⑨ ―― pならばq、かつ、qならばp

b10 ――(TFTF)(p、q)―― ⑩ ―― p

b11 ――(TTFF)(p、q)―― ⑪ ―― q

b12 ――(FFFT)(p、q)―― ⑫ ―― pでもqでもない

b13 ――(FFTF)(p、q)―― ⑬ ―― p、かつ、qということはない

b14 ――(FTFF)(p、q)―― ⑭ ―― q、かつ、pということはない

b15 ――(TFFF)(p、q)―― ⑮ ―― qかつp

b16 ――(FFFF)(p、q)―― ⑯ ―― p、かつ、pということはなく、また、q、かつ、qということもない

先頭にあるのが形式の要素であり、二番目に書かれているのが『論考』説がこれを実質化するのに使うT―F図式であり、三番目に書かれているのが電球説がこれを実質化するのに使うプラスチック箱である(四番目に書かれているのは後ほど必要になるもので、その時に説明する)。最初の行を見てみよう。(TTTT)(p、q)はT―F図式7の略記であり(8)、W1、W2、W3、W4の4個の可能世界と像関係に立っているこのT―F図式7によって『論考』説はb1を実質化している。

他方、電球説は、紙箱A、紙箱B、紙箱C、紙箱Dと電線で繋がれているプラスチック箱①によってb1を実質化している。以下、b16に到るまでを右で示されている仕方で実質化することによって、R(x、y)を、『論考』説はRT(x、y)によって、電球説はRL(x、y)によって、実質化することができるのである。しかしながら、ここで一つ重要なことに注意しておかなければならない。我々は七・五節の(三)でT―F図式と複数の可能世界が像関係に立つということは理解不能だと指摘した(9)。したがって、『論考』説はR(x、y)を実質化することに実際は失敗していると見なすべきなのである。他方、電球説の場合、プラスチック箱が複数の紙箱と電線で繋がれることには、物理的に実現可能であるという意味で、何の問題もない。したがって、電球説はR(x、y)の実質化に簡単に成功しているのである。

最後に、性質ψについて。ある説がψを何かで実質化したとき、その何かが真理性質と見なされる(すなわち、真理性質はその何かとして定義される)ことになるのであった。『論考』説はT―F図式の真理を次のように定義していた(10)。

〈定義〉

T―F図式Xは真である = Xが名指す可能世界のどれかが現実世界である。

しかし、実は、これは定義項によって被定義項の意味を与えることを意図した定義ではない。もしもそうだとすると、論理結合子の意味を説明するという文脈の中で「どれか」という選言記号を意味を説明することなく使用しているのだから、説明が循環しているという批判を免れなかったであろう。しかし、実際はそうではなく、T―F図式Xが名指す可能世界のどれかが現実世界であるときにT―F図式Xが何らかの性質Fを所有することになるだろうと想定し、性質ψはこの性質Fによって実質化されるだろうと考え、真理性質とはこの性質Fであると定義していたのである。ところが、そもそも複数の可能世界の像であるという関係自体が成り立ち得ないようなものであるのだから、想定された性質Fも存在し得ない。よって、『論考』説は性質ψの実質化に実際は失敗している。したがって、先の真理定義は破綻しているのである。他方、電球説では、プラスチック箱と電線で繋がれている紙箱のうちのどれかの紙箱のスイッチがオンになっているとき、かつ、そのときに限り、プラスチック箱の電球が点灯するのだから(つまり、RL(x、y)が成立するようなあるyに関してyのスイッチがオンになっているとき、かつ、そのときに限り、xの電球が点灯するのだから)、この電球の点灯という性質によって性質ψを実質化することが問題なくできる。そうすると、この点灯という性質を真理性質と見なすことができる。つまり、電球説では真理は次のように定義できる。

〈定義〉

プラスチック箱Xは真である = Xの中の電球が点灯している。

したがって、電球説の「真である」の意味は点灯ということで完全に与えられており、『論考』説のような説明の循環も生じていないのである。なお、電球説は我々の議論の出発点だった初期ラッセルの真理論(11)と完全に決別しているわけではない、ということに注意しておこう。むしろ、ある意味では、それをそっくりそのまま受け継いでいるとも言える。この理論では真理は世界の中にある事態が持ったり持たなかったりする原初的な性質であり、この世界の側の二極性がこの理論の最大の特徴である。この特徴を電球説は受け継いでいるのである。すなわち、電球説で世界内の事態に相当するのは紙箱だが、これは、そのスイッチがオンになっているかオフになっているかという性質を有しているからである(『論考』説も可能世界は現実性を持つか持たないかであると考えているので、この特徴を受け継いでいると言える)。違いは言語の側の文の真理をどう考えるかにある。初期ラッセル理論は、文が意味する事態が真ならば、文も「真」であると定義する。このように定義された文の「真理」性質は、事態の真理性質に本質的に依存しており、実質的な性質とは言い難いだろう。他方、電球説で言語の文に相当するのはプラスチック箱であり、この中の電球が点灯している/消灯しているという性質は、紙箱のスイッチのオン/オフと連動はしているが、それに本質的に依存しているわけではない(他の方法でも点灯/消灯させることは可能である)から、それから独立した実質的な性質と考えることができる。電球説が文(=プラスチック箱)の真理とみなすのはこの実質的な性質であり、この点で初期ラッセル理論とは袂を分かっているのである。

電球説は我々が正しいとみなした『論考』説の形式に実質を与えたものであるから、真理表の説明を与えることが可能になっているはずである。いくつかの例を見ることで、このことを確認しておきたい。そのためには、どのプラスチック箱をどのような原子文ないし複合文とみなすのかを決定しなければならない。そこで、ここではウィトゲンシュタイン自身の方法に従うことにしたい。七・四節の(一)で見たように、彼はT―F図式と日常言語との対応関係を示していた(12)。先ほど要素b1〜b16を実質化する方法の一覧を提示したが、その最後に書かれていたのが、彼の与えた対応関係を示している。この対応関係を我々は流用したいのである。先頭の行で説明すると次のようになる。ウィトゲンシュタインはT―F図式「(TTTT)(p、q)」を日常言語の文「pならばp、かつ、qならばq」に対応すると見なした。「(TTTT)(p、q)」は形式の要素b1を実質化したものである。ところが、これを電球説で実質化するのはプラスチック箱①なので、我々は①を「pならばp、かつ、qならばq」と見なすことにするのである。

それでは、まず、選言「pまたはq」の真理表8から見てみよう。

先の一覧に従い、プラスチック箱⑩を原子文「p」、プラスチック箱⑪を原子文「q」、プラスチック箱⑤を選言文「pまたはq」と見なすことにする(13)。そうすると、「p」(=プラスチック箱⑩)と「q」(=プラスチック箱⑪)が両方とも真(=電球が点灯中)ならば、その両方と電線で繋がれているのは紙箱Aだけだから、紙箱Aのスイッチがオンになっているはずである(複数の紙箱のスイッチがオンになっていることはないことに注意)。このとき、「pまたはq」(=プラスチック箱⑤)も紙箱Aに繋がれているので真である。「p」が偽(=電球が消灯中)で「q」が真なら、「p」には繋がれていないが「q」には繋がれている紙箱は紙箱Bだけなので、紙箱Bのスイッチがオンになっているはずである。このとき、「pまたはq」も紙箱Bに繋がれているので真である。「p」が真で「q」が偽なら、「p」には繋がれているが「q」には繋がれていない紙箱は紙箱Cだけなので、紙箱Cのスイッチがオンになっているはずである。このとき、「pまたはq」も紙箱Cに繋がれているので真である。「p」も「q」も偽なら、どちらにも繋がれていないのは紙箱Dだけだから、紙箱Dのスイッチがオンになっているはずである。このとき、「pまたはq」が繋がれている紙箱A、紙箱B、紙箱Cはすべてスイッチがオフになっているので、「pまたはq」は偽である。次に、トートロジー「pならばp、かつ、qならばq」の真理表9を見てみよう。

真理表9

| p | q | pならばp、かつ、qならばq |

| T | T | T |

| F | T | T |

| T | F | T |

| F | F | T |

一覧に従い、プラスチック箱①をトートロジー「pならばp、かつ、qならばq」と見なすことにする。「p」と「q」が共に真なら紙箱Aのスイッチがオンであり、「p」が偽で「q」が真なら紙箱Bのスイッチがオンであり、「p」が真で「q」が偽なら紙箱Cのスイッチがオンであり、「p」も「q」も偽なら紙箱Dのスイッチがオンであるはずだが、「pならばp、かつ、qならばq」はどの紙箱にも繋がれているので、これら四つのいずれの場合でも真である。最後に、矛盾「p、かつ、pということはなく、また、q、かつ、qということもない」の真理表10を見てみよう。

真理表10

| p | q | p、かつ、pということはなく、

また、

q、かつ、qということもない |

| T | T | F |

| F | T | F |

| T | F | F |

| F | F | F |

これも一覧に従い、プラスチック箱⑯を矛盾「p、かつ、pということはなく、また、q、かつ、qということもない」と見なすことにする。これはどの箱にも繋がれていないので、四つの紙箱のどのスイッチがオンになっている場合でも偽である。

矛盾に関しては、七・五節の(二)で『論考』説について指摘したのと同じ問題が電球説でも生じる。すなわち、矛盾と無意味の区別ができないように思われるのである。どのようなプラスチック箱が無意味とみなされるべきであろうか。それはどの紙箱とも電線で繋がれていないプラスチック箱でなければならないだろう。なぜなら、もしある紙箱と繋がれているならば、その紙箱のスイッチがオンになっていれば電球が点灯し、したがって真になってしまうが、無意味は真とは決してなり得ないものだからである。しかし、どの紙箱とも電線で繋がれていないプラスチック箱は矛盾に他ならない(先のプラスチック箱⑯)。よって、矛盾と無意味が区別できないのである。『論考』説の場合、反像関係を導入することでこの問題を回避することができると我々は論じたが、反像関係がどういうものであるのかまったく分からないため、この回避策を実行することはできなかった(14)。しかし、電球説では反像関係に対応する関係を簡単に導入することができる。

我々が反像関係を導入しようと考えたのは、『論考』説の形式をある仕方で拡張すれば、矛盾と無意味に関する問題が解決されることを見て取ったからである。その拡張とは、八・一・二節で見た形式を例にとると、そこに以下の関係と性質を付加することによってなされる。

二項関係:R*(x、y)(その外延は次の通り)

<b2、a1>

<b3、a2>

<b4、a3>

<b5、a4>

<b6、a1>、<b6、a2>

<b7、a1>、<b7、a3>

<b8、a1>、<b8、a4>

<b9、a2>、<b9、a3>

<b10、a2>、<b10、a4>

<b11、a3>、<b11、a4>

<b12、a1>、<b12、a2>、<b12、a3>

<b13、a1>、<b13、a2>、<b13、a4>

<b14、a1>、<b14、a3>、<b14、a4>

<b15、a2>、<b15、a3>、<b15、a4>

<b16、a1>、<b16、a2>、<b16、a3>、<b16、a4>

性質:ψ*(xがψ*を有するのは、R*(x、y)が成立するようなあるyに関してyがφを有するとき、かつ、そのときに限る)

性質ψ*を偽と見なせば、恒偽である矛盾もa1〜a4と関係R*(x、y)に立つことになり、a1〜a4のいずれともいかなる関係にも立たない無意味とは区別されることになる。

我々はこの形式を実質化できれば良いと考え、R*(x、y)を何らかの関係――我々はそれを取り敢えず「反像関係」と呼ぶことにした――によって実質化しようとしたのだが、具体的にどのような関係で実質化して良いのか何のアイディアもなかったため、断念せざるを得なかった。しかし、電球説では以下のようにこの形式を実質化することができる。

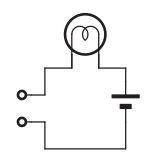

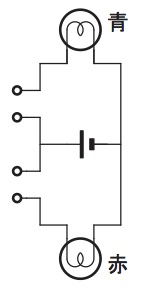

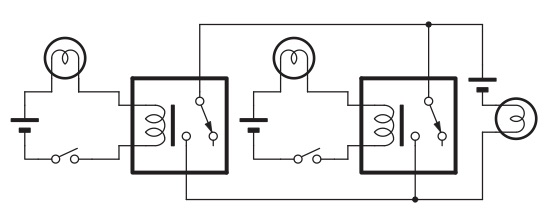

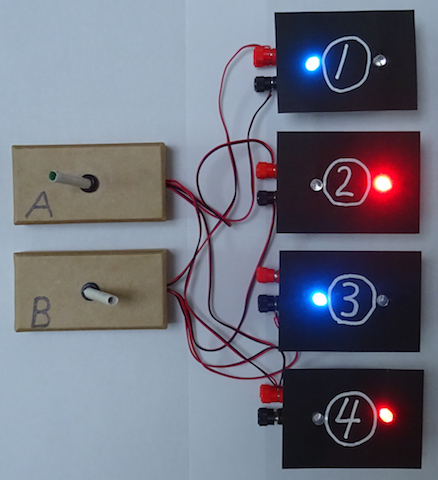

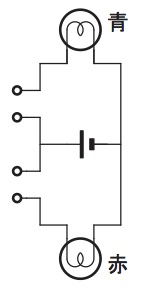

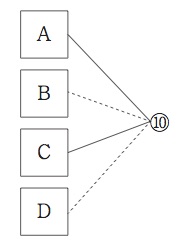

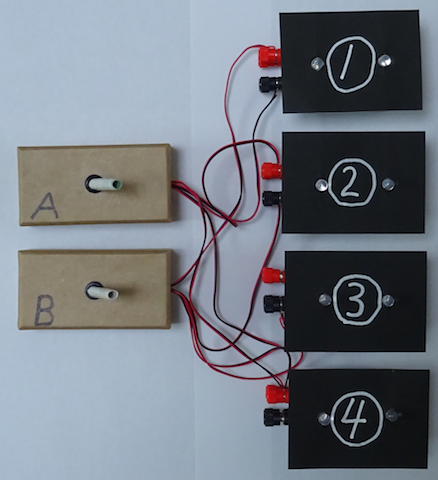

まず、プラスチック箱の電球を青色電球に取り替え、赤色電球と接続端子2個を新たに組み込み、図11のように配線する。

図11

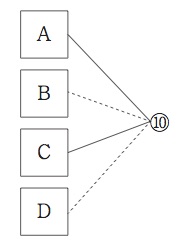

次に、紙箱のスイッチを16極スイッチに取り替え、8対の端子を新たに取り付け、端子とスイッチを電線で繋いでおく。次に、各々のプラスチック箱に関して、青色電球側の端子がどの紙箱に繋がれているかを確認し、繋がれていない方のすべての紙箱と赤色電球側の端子を電線で繋ぐ(紙箱の端子は他のプラスチック箱と共用しないようにする)。例えば、プラスチック箱⑩の青色電球側の端子は紙箱Aと紙箱Cに電線で繋がれているので、図12のように、新たに赤色電球側の端子を電線で紙箱Bと紙箱Dに繋ぐのである(図では青色電球側の端子との配線を一本の実線で表し、赤色電球側の端子との配線を一本の点線で表している)。

図12

このような追加作業をすることで、電球説は、xの赤色電球はyのスイッチに電線で繋がれているという関係(以下、「RLR(x、y)」と書くことにする)によって、R*(x、y)を実質化することができるのである。この関係が『論考』説での「反像関係」に対応するものである。なお、この作業によってR(x、y)の方の実質化を変えなければならないことに注意しておこう。すなわち、xの青色電球はyのスイッチに電線で繋がれているという関係(以下、「RLB(x、y)」と書くことにする)によって、R(x、y)は実質化されることになるのである。新しくなった電球説では、性質ψの実質化も変わる。すなわち、それは青色電球の点灯という性質によって実質化されることになる。なぜなら、RLB(x、y)が成立するようなあるyに関してyのスイッチがオンになっているとき、かつ、そのときに限り、xの青色電球が点灯するからである。そして、RLR(x、y)が成立するようなあるyに関してyのスイッチがオンになっているとき、かつ、そのときに限り、xの赤色電球が点灯するので、ψ*は赤色電球の点灯という性質によって実質化されることになる。したがって、この電球説での真偽の定義は次のようになる。

〈定義〉

プラスチック箱Xは真である = Xの中の青色電球が点灯している。

プラスチック箱Xは偽である = Xの中の赤色電球が点灯している。

例えば、プラスチック箱⑩は、紙箱Aか紙箱Cのスイッチがオンなら真であり(=青色電球が点灯し)、紙箱Bか紙箱Dのスイッチがオンなら偽である(=赤色電球が点灯する)。必ずどれかの紙箱のスイッチがオンであるから、プラスチック箱①〜⑯は常に赤か青の電球が点灯していることに注意しておこう。

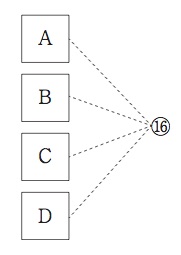

さて、矛盾のプラスチック箱⑯は図13のように配線されている。

図13

すなわち、赤色電球側の端子がすべての紙箱と電線で繋がれているので、どの紙箱のスイッチがオンであれ、常に偽である(=赤色電球が点灯している)。つまり、恒偽である。他方、どの紙箱とも電線で繋がれていないようなプラスチック箱が存在すれは、その中の青色電球も赤色電球も決して点灯しない。このプラスチック箱を無意味と見なすことができる。かくして、矛盾と無意味は区別されるのである。

ごく初歩的な電気工学の知識さえ持っていれば、誰もが電球説による真理表の説明に納得するであろう。ある文とその否定文の真偽はなぜ反転しているのか、トートロジーはなぜ常に真なのか、矛盾はなぜ常に偽なのか、など、真理表で述べられていることはすべて明晰に説明されていると納得することになると思われる。無意味は真にも偽にもならないということは、真理表自体には書かれていないものの、そこで示されていると言えるが、そのことの説明でさえ電球説は与えてくれている。これらの説明のどこかに何か不明な点があるだろうか。もちろん、電球説はすべての事象の完全な説明を与えている訳ではないから、例えば、スイッチがオンだとなぜ電球が点灯するのだろうかという疑問も出てくるかもしれない。これに対しては、スイッチがオンになることで、回路に電流が流れ、電球のフィラメントが熱せられ、光を発するのだ、といった更なる説明を与えることもできるだろう。しかし、一般にこうしたより進んだ説明が常に必要になる訳ではない。真理表の説明という目的にとっては、初歩的電気工学に依拠した説明だけで十分であろう。量子力学まで動員した説明は、真理表の哲学がことさら必要としているものではなく、電気工学一般が必要としているものである。真理表の説明が既に一定程度受け入れられている枠組み――例えば、初歩的電気工学のレベル――で与えられたならば、それによって真理表の説明は成功したと見なされるべきであろう。また、電気工学も経験科学である以上、帰納法を用いているから、ヒュームの懐疑を受けざるを得ない。例えば、今オフになっているこのスイッチをオンにすればあの電球が点灯するだろう、という主張には帰納法が用いられているので、ヒューム的懐疑によれば、そうした主張には論理的根拠はない、ということになる。これはその通りだが、だからといって哲学ではすべての自然科学的説明を放棄すべきだということにはならない。真理表がある自然科学レベルで説明可能であるという発見自体は、哲学における重要な発見の一つであり続けるだろう。たとえその先にヒュームの懐疑が待ち構えているとしても。

右に述べたことに関連して、あり得る一つの疑念に答えておきたい。先に我々は、電球説の真理概念は点灯という独立した性質で与えられているから、電球説には『論考』説のような循環は存在しないと述べた。しかし、電球説が真理表を説明する際には、プラスチック箱と繋がっている紙箱のどれかのスイッチがオンになっていればプラスチック箱の電球が点灯する、という事実(15)を用いているが、これは「選言的」と呼ばれてしかるべき事実ではないだろうか。だとすると、なぜ第四節(16)の実在説が持ち出す選言的事態などの複合的事態の存在は批判されたのだろうか。これが問題にしたい疑念である。

以上の疑念に対する我々の答えは以下のようになる。我々が実在説の複合的事態を批判したのは、それが否定性、選言性、連言性などを有しており、それによって否定、選言、連言を含む複合文を説明することは循環だからである、という理由に基づいていたのではない。そうではなく、否定性、選言性、連言性などを含んだ複合的事態のメカニズムが完全にブラックボックスの中に隠されていて不明だから批判したのである。実在説は、はじめから事態や真偽性質といった形而上学的な存在に依存しており、そうしたものについて明晰な理解が得られるのかきわめて疑問である。例えば、ソクラテスは人間であるという事態(=p)が性質真をもつとされていたが、これはソクラテスを観察することで認識されるということは認められるかもしれない。しかし、このとき、実在説によれば、ソクラテスは人間ではないという、否定性を含んだ否定的事態(=〜p)が性質偽をもつとされるが、このことがどのように認識されるのかはまったく不明である(そもそもどこを観察すべきなのかさえ明らかではない)。実在説論者は論理的直観によって認識されるのだと答えるかもしれない。だが、真理表が語る真理の依存関係は必然的な事柄であったことを思い出さなければならない。真理表によると、pが性質真をもつような、現実世界を含むすべての可能世界で〜pは性質偽をもち、また、pが性質偽をもつようなすべての反事実的可能世界で〜pは性質真をもつようになっている。しかし、論理的直観なるものが、複合的事態がいかにしてこのようになっているのかの洞察をもたらすとは、とても考えられない。実在説の言う複合的事態は存在するかもしれないが、そうだとしても、そのメカニズムは我々にとってブラックボックスになっていると言わざるを得ないだろう。だから、そのような複合的事態の存在を想定することに我々は批判的だったのである。

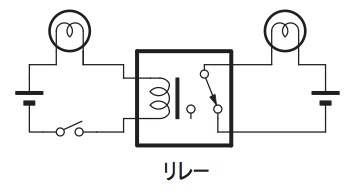

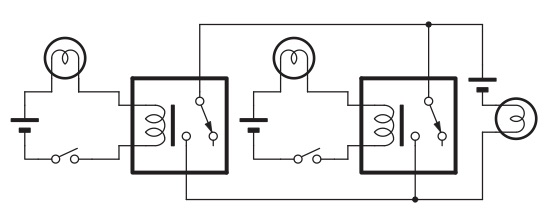

もしも複合的事態のメカニズムが透明なものであったとすれば、我々はそれを受け入れるにやぶさかではなかった。例えば、実在説が以下のような主張をしていたとしよう。事態pとは図14の電気回路であり、この回路のスイッチがオンになり電球が点灯することが、pが性質真を有するということである。

図14

この回路に新たな部品が付け加わることで、図15の電気回路が得られる。

図15

これが否定的事態〜pであり、新たに加えられた電球(右側の電球)が点灯することが、〜pが性質真を有するということである。pのスイッチがオンになれば、左側の電球が点灯する(=pは真である)だけではなく、リレー(継電器)のコイルに電気が流れて電磁石となり、リレーのスイッチは左の端子に引きつけられる(リレーのスイッチはバネで引っ張られていて、コイルに通電していない通常の状態では右側の端子に接触するようになっているが、電磁石の力の方がバネよりも強くなっているので、コイルに通電して電磁石の効果があれば、スイッチは左側の端子に接触し、電磁石の効果がなくなれば、スイッチはまた右側の端子に戻る)。すると、右側の電球には電気が流れず、点灯しない(=〜pは偽である)。しかし、pのスイッチがオフになれば、左側の電球が消灯し(=pは偽である)、リレーにも電流が流れなくなるので、電磁石の効果はなくなり、リレーのスイッチはバネで右側の端子に引きつけられる。したがって、右側の電球に電流が流れ、点灯する(=〜pは真である)。さまざまな選言的事態、連言的事態、条件的事態などもある種の電気回路である。例えば、選言的事態p∨qは図16の電気回路である(左端の電球が点灯することが事態pが真であるということであり、中央の電球が点灯することが事態qが真であるということであり、右端の電球が点灯することが事態p∨qが真であるということである)。

図16

pかqの少なくとも一方が性質真を有するとき、かつ、そのときに限りp∨qが性質真を有すること(すなわち、左端か中央の電球の少なくとも一方が点灯しているとき、かつ、そのときに限り右端の電球が点灯していること)は、右と同じような仕方で説明することができる(17)。実在説の主張が以上のようなものであったとすれば、真理表のメカニズムがブラックボックスになっているという理由で実在説を拒否することはなかったであろう。この実在説を「電気回路的実在説」、以前の実在説を「形而上学的実在説」と呼んで、区別することにしよう。実在説は原子文と複合文の間に見られる真偽の依存関係を説明しようとして生まれた理論である。その際に実在説は、文レベルでの真偽の依存関係は派生的なものであり、文の意味のレベルで生じている真偽の依存関係こそ本質的なものであると考え、それを説明しようとする。ところが、形而上学的実在説は、複合文が意味するのは否定性、選言性などを含んだ複合的事態であるとしたものの、そこでの真偽の依存関係がなぜ成立するのかをまったく解明していない。だから、そうした複合的事態を受け入れることはできない。他方、電気回路的実在説は、複合文が意味するのはある種の電気回路であると考えている。これらの電気回路は「否定的」、「選言的」、「連言的」、「条件的」な事実であるとも言えるだろう。しかし、これらの電気回路で否定、選言、連言、条件の現象がどのようにして生じるのかの説明が与えられている。したがって、これらの否定的、選言的、連言的、条件的電気回路は受け入れられるのである。では、必然性の問題はどうなるだろうか。電気回路は物理的な存在だから、既に指摘しておいたように、ヒュームの懐疑を避けることはできない。したがって、例えば、文「p」が真だとしても、すなわち、図15の電気回路のスイッチがオンになって左側の電球が点灯していても、文「〜p」は偽である、すなわち、この電気回路の右側の電球が消灯する、とは必ずしも言えない。両方の電球が点灯する論理的な可能性を認めざるを得ないのである。しかし、電気回路的実在説は、真理表で示されている真理値の依存関係を物理法則で説明される電気工学的現象とすることによって、そこでは物理的必然性が支配しているのだ、と言うことができる。もちろん物理的必然性は論理的必然性とは異なる。だが、確かに我々は真理値の依存関係は必然的だと感じるのだが、この直観は漠然としたものであり、もしかしたら我々が感じているのは論理的必然性ではなく物理的必然性かもしれない。少なくともその可能性をア・プリオリに否定することはできない。電気回路的実在説は真理表の必然性に関する我々の直観をすくい上げ、その直観を生かそうとする試みである。その点で、電気回路的実在説は、真理値の依存関係は必然的だと根拠もなく断言するしかない形而上学的実在説とは違い、受け入れることが可能な立場なのである。

以上が電球説に対する先の疑念に対する答えである。確かに電球説は選言的などと形容され得るような種類の電気回路的事実に訴えているが、そのメカニズムの説明が与えられているので、その点で問題はないと我々は考える。では、電球説には何の問題もなく、これをもって真理表の問題に対する我々の最終的回答とできるのだろうか。答えはもちろん否である。真理表の問題に対する答えは、内部で整合性が取れた形式的に明瞭な説明になっていればそれで十分というものではなく、実質を捉えていなければならない。真理表の問題は言語とその意味という場所において生じているのだから、その答えは、実際に我々が使用している言語とその意味の解明を与えるものでなければならないのである。ところが、電球説が文と見なしているのは電球と電池が組み込まれたプラスチック箱であり、意味と見なしているのはスイッチが組み込まれた紙箱であり、これらは実際の言語や意味とは明らかにかけ離れたものである。また、プラスチック箱と紙箱は電線で繋がれているという関係に立っているが、我々の言語とその意味が電線で繋がれていないこともまた明らかである。他方、『論考』説が文と見なしているのはまさに我々が使用している文そのものである。意味と見なしているのは可能世界であり、これにはもちろん異論もあるだろうが、少なくとももっともらしい候補の一つではあるだろう。ただし、文と可能世界の間の像関係に関しては、我々はこれを成立し得ない関係だと考えたので、これが我々の実際の言語と意味の間の関係になっていると評価することはできない。電球説は『論考』説の形式を極めて不適切な仕方でしか実質化していない。『論考』説はその形式を電球説に比べると、完全ではないが、より適切な仕方で実質化しようとしていたと言えるだろう。同じことは実在説についても言える。電気回路的実在説は文の意味をある種の電気回路だと考えているが、これは意味の候補としておよそ認めることはできない。形而上学的実在説は複合的事態を意味だと考えているが、これは電気回路よりも「意味」と呼ばれるのにふさわしいだろう。もっとも複合的事態なるものが結局、存在しないということになれば、実質化に失敗していたということになる。しかし、結果的に間違っていたとしても、方向性は悪くなかった、少なとくとも、電気回路的実在説よりは悪くはなかった、と評価できるだろう。

以上のような欠点を持つにもかかわらず、我々がここで電球説を取り上げたのは、『論考』説の基本的アイディア(我々が『論考』説の形式として取り出したもの)が荒唐無稽なものではなく、実現可能なものであることを説得的に示すためであり、その目的は達成されたと思う。また、これは積極的に示したいことではないが、電気回路的実在説を持ち出すことによって、実在説もまた荒唐無稽なものではないことを示すことができた。しかし、こうした我々の本来の意図とは別に、電球説および電気回路的実在説には別の役割や意義もあるということを最後に指摘しておきたい。それはシミュレーションとしての役割・意義である。

「p」が真のときに「pということはない」が偽であることは何らかの経験によって確認できると仮定しても、「p」が偽のときに「pということはない」が真になるか否かということは確認できるとは限らない。「p」が「机の上のペンはカップの右にある」ならば、ペンを持ち上げてカップの左に置くことで、「p」を偽にすることができ、「pということはない」が真になることも確認可能になるだろう。しかし、「p」が「雪は白い」だと、そう簡単に「p」が偽になる状況を作り出すことはできない。これに対して、電球説ではこうしたことが常に簡単にできる。先の電球説の電気回路では、文「p」はプラスチック箱⑩、文「pということはない」はプラスチック箱⑦であり、前者が真である(青色電球が点灯している)ということは、紙箱Aか紙箱Cのスイッチがオンになっているはずであり、いずれの場合も後者は偽である(赤色電球が点灯している)。そこで、オンになっている紙箱Aか紙箱Cのスイッチをオフにし、紙箱Bか紙箱Dのスイッチをオンにすれば、文「p」は偽になり、このとき文「pということはない」が真になることが文字通り観察される。この電気回路は一般に、文「p」と「q」の現実の真理値が何であるのかに関係なく、それらの各々が任意の真理値を取った場合に他の複合文がどのような真理値を取るかを、瞬時に視覚的に表示することができる。つまり、数の加減乗除を瞬時に表示する電卓と同種のものである。この電気回路の「文」は電球等が組み込まれたプラスチック箱であり、我々が実際に使用している文とは同一視できない。この電気回路は実際の文の真理値の依存関係をプラスチック箱の電球の点灯/消灯によってシミュレートしているのである。言い換えると、電気回路はいわゆるモデルになっているのである。電気回路的実在説も同様である。ただし、これがシミュレートしているのは、文の意味である複合事態内の真理値の依存関係であると言った方が正確だろう。いずれの場合も、シミュレーションという観点からすれば、それが現実である必要はまったくない。我々は先に電球説や電気回路的実在説は言語と意味の実際からかけ離れているということを理由に批判したが、もしも電球説や電気回路的実在説の本来の存在意義がシミュレーションにあるとするならば、これは批判にならない。むしろ、シミュレーションとして効果的に機能するには、現実とは異なったものでなければならない。変化させ難い現実を変化させる(例えば、文「雪は白い」を偽にする)とどうなるかを見たいというのがシミュレーションの目的の一つだから、シミュレーション自体が現実に近く、変化させ難いものであれば、この目的が達せられないからである。現実の変化に相当するものは電気回路ではすべてスイッチのオン/オフ状態の変化であり、これは当の現実の変化とはかけ離れた出来事であり、それゆえ、容易に実行できるのである(18)。

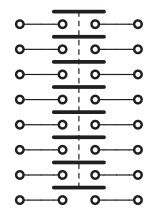

以上のように、電球説や電気回路的実在説の電気回路にはシミュレーションという積極的意義を与えることができる。もっとも、シミュレーションということだけであれば、電気回路などに頼らずとも、もっと簡単に実現できる。例えば、真理表自体ないし、形の上でそれに類似したT―F図式自体をシミュレーションに転用することもできるのである。ここでは後者を利用してシミュレーションを行う立場を取り上げ、それを「T―F図式的実在説」と呼ぶことにしよう。それは以下のようなものである。

事態がpとqの2個存在するとき、それらの存立・非存立を主張するT―F図式は全部で16個存在するのだった。そこで、まず、図17のように、この16個のT―F図式をすべて一枚の紙の上に横一列にして描いておく。

図17

図18

図19

図20

図21

ただし、スペースの都合があるので、ここではT―F図式は先に見た略記法で描いてある。次に、図17の横一行全体を覆うような透明なプラスチック板を図18のように置く。このプラスチック板は図19〜21のように上下に移動させることができるものとする。T―F図式的実在説によると、文は何らかの存在者をその意味として名指し、名指されたものが真(偽)であれば、名指している文も真(偽)である。この点は他の実在説と同じなのだが、T―F図式的実在説にとって、文が名指すのは事態(個物や性質などの結合体)や電気回路ではなく、先ほど紙の上に描いた図17の中のT―F図式、インクの染みとしてのT―F図式である(19)。例えば、文「p」は左から10番目のT―F図式「(TFTF)(p、q)」を、文「q」は左から11番目のT―F図式「(TTFF)(p、q)」を、文「pまたはq」は左から5番目のT―F図式「(TTTF)(p、q)」を名指しているとする。そして、T―F図式が真であるということは、プラスチック板が自身の中の文字「T」の上に置かれているということであり、偽であるということは、プラスチック板が自身の中の文字「F」の上に置かれているということである。今、文「p」は真、文「q」は偽、文「pまたはq」は真であることが現実において認められているとしよう。この現実はプラスチック板が上から3行目に置かれている図20でシミュレートされている(文の真偽はT―F図式の真偽に連動していることに注意)。では、もしも文「p」も「q」も偽であったとすれば、文「pまたはq」の真理値はどうなったであろうか。そのような状況はプラスチック板を一行下にスライドさせた図21でシミュレートされる。図21を見ると、文「p」も「q」も偽であり、「pまたはq」も偽になっていることが確認される。文「p」と「q」が任意の真理値を取った場合の任意の文の真理値がどうなるのかは、同様の方法によって確認することができる。

T―F図式的実在説が文の真偽の振る舞いをシミュレートするという立場にとどまっている限り、そこには何の問題もない。しかし、それを超えて、言語の文の意味や真偽の実際を説明するものだと見なされた場合、T―F図式的実在説を正しいものとして受け入れることは、言うまでもなく、できない。文の意味が紙の上のインクの染みとしてのT―F図式でないことなどは自明だからである。電球説、電気回路的実在説、T―F図式的実在説の他にも同様のシミュレーションを行うことができる方法は多数存在する。だが、そうしたものを実際の言語の説明理論として受け入れることは一般にはできず、両者は慎重に区別して考えることが必要である。

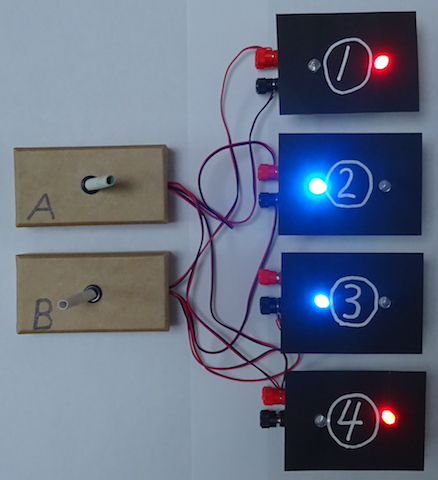

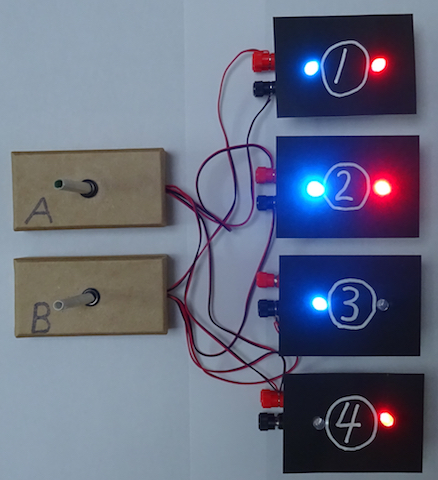

八・一・四 付論:電気回路の実際の製作、および、それをめぐる形而上学的考察

我々は、本論において、電球説は『論考』説の形式の実質化に成功していると主張したが、このことを最も説得的に示す方法は、電球説で記述されている電気回路を実際に製作し、それが意図されている通りに動作することを確認することであろう。そこで筆者は、実際に回路を製作してみた。ただし、予算と時間の都合でひとまわり規模の小さな電気回路を製作した。本論では原子文2個からなる複合文を実現するための電気回路を取りあげたが、筆者が製作したのは、原子文1個からなる複合文を実現する電気回路である。ただし、本論では後から追加した赤色電球とそのための配線を最初から組み込んでいる。

原子文1個からなる複合文を可能にする形式は、本論で見た2個の場合を縮めただけなのだが、改めて書いておくと次の通りである。

要素:a1、a2、b1、b2、b32、b4

二項関係:R(x、y)(その外延は次の通り)

<b1、a1>

<b2、a2>

<b3、a1>、<b3、a2>

R*(x、y)(その外延は次の通り)

<b1、a2>

<b2、a1>

<b4、a1>、<b4、a2>

性質:φ(a1、a2のどれか一つがφを有しており、それ以外の要素はφを有していない、そのような性質φ)、ψ(任意のxに関して、R(x、y)が成立し、かつ、yがφを有しているならば、xはψを有しており、そうでないならば、xはψを有していない、そのような性質ψ)、ψ*(任意のxに関して、R*(x、y)が成立し、かつ、yがφを有しているならば、xはψ*を有しており、そうでないならば、xはψ*を有していない、そのような性質ψ*)

この形式を電気回路で実質化するためには、まず、本論で作ったのと同じプラスチック箱(電球や電池が組み込まれたもの)を4個用意する。これらのプラスチック箱には①から④の丸数字を書き込んでおく。次に、本論と同じような紙箱を2個用意するが、スイッチを4極スイッチにし、それに合わせて端子を8個にして、スイッチと端子の間を配線しておく。この二つの紙箱にはそれぞれにA、Bの文字を記入しておく。最後に、これらを図22のように配線する(本論と同じく、青色電球への配線を実線で、赤色電球への配線を点線で表している)。

図22

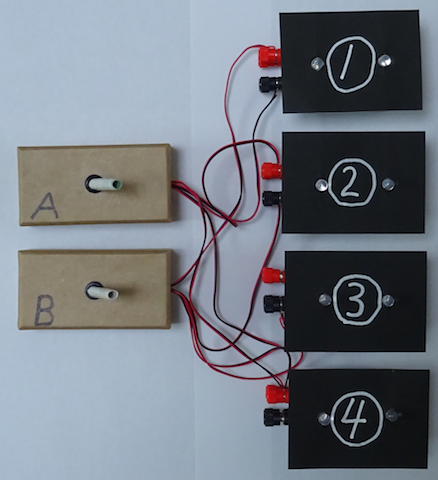

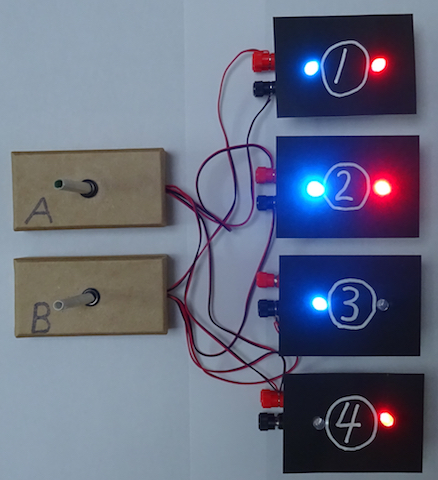

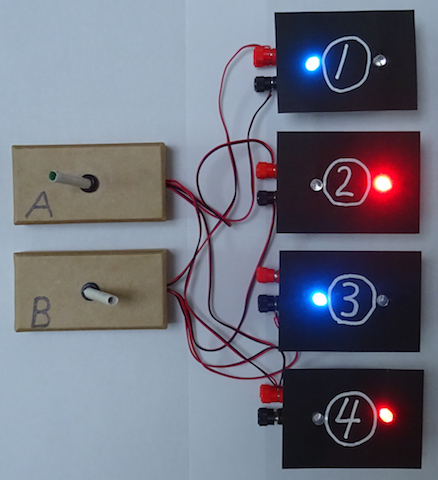

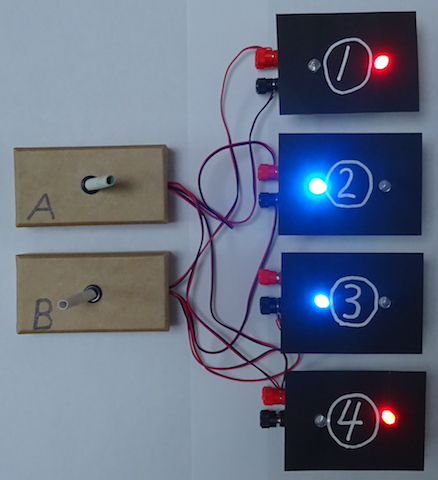

この電気回路を実際に製作したのが写真23〜26である。

写真23

写真24

写真25

写真26

この電気回路が『論考』説の形式を実質化する方法は本論の場合と同様であるが、要素b1、b2、b3、b4に関して、本論と同様の対応表(形式の要素――T―F図式――プラスチック箱――日常言語の文)を作れば、以下の通りになる。

b1 ――(TF)(p)―― ① ―― p

b2 ――(FT)(p)―― ② ―― pということはない

b3 ――(TT)(p)―― ③ ―― pならばp

b4 ――(FF)(p)―― ④ ―― p、かつ、pということはない

この電気回路は文の真偽の依存関係をどのようにシミュレートしているだろうか。まず、写真23を見てみよう。ここでは、紙箱Aのスイッチがオン(バーが左に倒れている)、紙箱Bのスイッチがオフ(バーが右に倒れている)になっている。このとき、「p」(=①)は真(左側の青色電球が点灯(20))、「pということはない」(=②)は偽(右側の赤色電球が点灯)、トートロジーの「pならばp」(=③)は真、矛盾の「p、かつ、pということはない」(=④)は偽になっている。次に、写真24を見てみよう。ここでは、紙箱Aのスイッチがオフ、紙箱Bのスイッチがオンになっている。このとき、「p」は偽、「pということはない」は真、「pならばp」は真、「p、かつ、pということはない」は偽になっている。したがって、この電気回路は真理表27が主張していることを正確にシミュレートしていることが確認された。

真理表27

| p | pということはない | pならばp | p、かつ、pということはない |

| T | F | T | F |

| F | T | T | F |

しかし、写真25と26はいったい何なのかと疑問に思われるかもしれない。写真25では両方の紙箱のスイッチがオフになっており、写真26では両方ともオンになっている。本論で述べたように、このような状態にすることは、この電気回路の操作規則で禁止されているのである。あるいは、規則によるのではなく、このような状態にならないような機械的な仕組みをこの電気回路に組み込むことも可能である。したがって、この二つの状態を考慮する必要は実際にはないのである。では、なぜこのような状態になることは禁止されているのだろうか。それは、このような状態を認めると、真理表の正確なシミュレーションができなくなるように思われるからである。だが、この禁止には、それ以外の理由を見つけ出すこともできる。

我々の電気回路は文の真偽の依存関係をシミュレートすることを意図している。しかし、この電気回路は『論考』説の形式を実質化したものであり、『論考』説自体は別の仕方で実質化を行なっていた。そうすると、電気回路は『論考』説による実質化をシミュレートしているとも見なせるのである。『論考』説による実質化は文は複数の可能世界と像関係に立つことによって真・偽になると考えていた。我々はこの像関係が理解不可能であるとしてこれを却下したのだが、像関係を何らかの適切な関係に置き換えることができれば、これは複合文の真偽の説明として正しい可能性は大いにある。実際、我々がこれから検討する予定のラムジーはこの方向で複合文の真偽の説明を行ったと考えられるのである。そうすると、電気回路は、可能世界と文の間に何らかの関係が成り立つことによって複合文が真・偽になるメカニズム全体をシミュレートしていると見なせるのである。何らかの関係とは何なのかはまだ不明だが、そのあるべき振る舞い方は分かっているので、それを電気回路は紙箱とプラスチック箱の間のしかるべき配線でシミュレートしているのである。このように考えると、先の禁止に合理的な理由を与えることができる。電気回路の紙箱は可能世界の代理物(紙箱Aはpという事態が存立している可能世界W1の、紙箱Bはpという事態が存立していない可能世界W2の代理物)であり、紙箱のスイッチがオンになるというのは、それが代理している可能世界が現実世界であることに対応している。そして、少なくともどれか一つの可能世界が現実化されているというのが我々の直観である。また、多くても一つの可能世界しか現実世界ではないというのも我々の直観である。二つの直観を合わせて「唯一現実性のテーゼ」と呼ぶことにしよう。このテーゼにより、すべての紙箱のスイッチをオフにすることは禁止されることになり、複数の紙箱のスイッチをオンにすることも禁止されることになるのである。

しかし、我々はこの操作規則を破って、すべての紙箱のスイッチをオフにしたり、複数の紙箱のスイッチをオンにしたりすることができる。規則ではなく機械的仕組みでそうできなくなっていても、そうできるように改造することは簡単にできる。これはいったい何を意味しているのだろうか。唯一現実性のテーゼが一種の論理的必然性を持つのだとしたら、これは、電気回路がシミュレーションとしてうまくいっていないことを意味していることになる。現実から離れすぎていて、現実ではありえない状態をシミュレートしてしまっているのである。前節で述べたように、現実と異なったものでなければシミュレーションの意味はないが、現実とかけ離れていては、シミュレーションとして正確には機能しないのである。だが、もしも論理的に必然ではなく、そうでないことが可能だとしたら、これはまさに現実世界が一つもなかったり複数あったりする状態をシミュレートしていることになる。我々は唯一現実性のテーゼは論理的に必然的だと言い切れるだろうか。ライプニッツ流に言えば、神は、どの可能世界にも最善性を認めなかったという理由で、あるいはその他の理由で、諸可能世界の中のどれも現実世界として創造しなかったことも可能であるように思える。また、等しく最善であるという理由などで、2個以上の可能世界を選んで、いずれをも現実世界として創造したことも可能であるように思える。そうすると、電気回路の操作者は、こうした神のあり得た行為をシミュレートしているのだ、ということになるだろう。

我々は本書で一貫して唯一現実性のテーゼに基づいて考察を行なってきたし、これからもそうする予定である。しかし、それに無条件の絶対的信頼をおけないのも事実である。そこで、この付論では、唯一現実性のテーゼを擁護するための議論を与えておきたい。

写真25を見てみよう。ここではすべての紙箱のスイッチがオフになっている。つまり、いかなる可能世界も現実世界にならなかった状態がシミュレートされている。このとき、すべてのプラスチック箱のすべての電球が消灯している。つまり、すべての文が真でもなければ偽でもないということになる。真でも偽でもないということはナンセンス(無意味)ということであるから、通常の真理表に表28を追加して考えるべきであろう。

表28

| 現実世界 | p | pということはない | pならばp | p、かつ、pということはない |

| φ | N | N | N | N |

この表の左端には、その右に示されている文の真/偽/無意味が成立するのはどの可能世界が現実世界であることによってなのかが記されている(「φ」はどの可能世界も現実世界になっていないことを示しおり、また、「N」はナンセンスを意味している)。すなわち、この表は、どの可能世界も現実世界でないときに、すべての文がナンセンスになる、ということを表していることになる。次に、写真26を見てみよう。ここではすべての紙箱のスイッチがオンになっている。つまり、すべての可能世界が現実世界になった状態がシミュレートされている。このとき、「pならばp」(=③)は真、「p、かつ、pということはない」(=④)は偽である。ところが、「p」(=①)は青と赤の両方の電球が点灯しているので、真であり、かつ、偽である。「pということはない」(=②)も同様に、真であり、かつ、偽である。ここで、真であり、かつ、偽であるということを一つの性質と捉えて、それを「TF」と表記することにすれば、表29を追加して考えるべきだということになる。

表29

| 現実世界 | p | pということはない | pならばp | p、かつ、pということはない |

| W1, W2 | TF | TF | T | F |

まとめると、唯一現実性のテーゼを却下した場合、表30が得られることになる。

表30

| 現実世界 | p | pということはない | pならばp | p、かつ、pということはない |

| W1, W2 | TF | TF | T | F |

| W1 | T | F | T | F |

| W2 | F | T | T | F |

| φ | N | N | N | N |

これを「一般真理表」と呼ぶことにしよう。我々は先ほど、写真25、26の状態を認めると「真理表の正確なシミュレーションができなくなるように思われる」と述べたが、この思いは正しくなく、むしろ、写真25、26の状態を追加することによって、より包括的な一般真理表(すなわち、表30)のシミュレーションが正しくなされるのである。我々が通常「真理表」と呼んでいるものは、この包括的な真理表の一部分にすぎず(21)、そこだけをシミュレートするには、写真23と24で十分なのである。

もしも唯一現実性のテーゼが正しければ、説明すべきは通常の真理表であり、これは『論考』説の形式の適切な実質化によって説明可能である。このとき、一般真理表は存在しないのだから、それを説明する必要はない(表30で言うと、文は二重横線の直下の行で述べられているような振る舞いをしないので、なぜそうなっているのかを説明する必要はない)。他方、もしも唯一現実性のテーゼが正しくなければ、説明されるべきは一般真理表である。だが、一般真理表の一部分が通常の真理表であり、そこに関しては通常の真理表のときの説明がそのまま適用できるし、その他の拡張された部分に関しても、先ほど見たように、『論考』説による同様の説明が可能である。そうすると、唯一現実性のテーゼが正しくないときにそれを採用することは、ただ単に説明すべき領域を絞り込んでいるだけであって、何か間違ったことをしているのではないことになる。必要があれば領域を広げて説明すれば良い。したがって、唯一現実性のテーゼは正しいのだと主張する必要はないと言えよう。我々はただそれを正しいかのようにみなしている、つまり、道具として使っているだけなのである。このように唯一現実性のテーゼは擁護することができる。

だが、それでも唯一現実性のテーゼは本当のところは正しいのか否かという問い自体はどこまでも残る。この問題について我々はまだ説得的な議論を持っているわけではないが、最後に、暫定的に若干の考察を加えておきたい。

まず、テーゼの前半である、少なくともどれか一つの可能世界が現実化されている、について。一つも現実化されないことは論理的に可能だと我々は簡単に答えたくなる。だが、テーゼ自体は必然性を主張していないことに注意しよう。もちろん、それが必然的に真ならば事実的にも真であるが、そうでなくても事実的に真でありえる。そして、我々にとって必要なのはテーゼが事実的真理であるということであり、必然的真理であることまでは要求していないのである。これは納得しがたい主張かもしれない。すなわち、「p」は真で「pということはない」は偽だが、もしも「p」が偽ならば「pということはない」は真になる、というように、真理表の哲学は可能性の問題を探求していたのではないか。だとすれば、可能世界が一つも現実化されない可能性を無視できないのではないか。このように反論されるかもしれない。確かに可能性を問題にしているのだが、我々はここで可能性をある意味でレベル分けして考える必要がある。我々は「p」や「pということはない」の真偽を考えるとき、現実世界がW1(事態pが存立している世界)だとすればどうなるか、W2(事態pが非存立の世界)だとすればどうなるか、を考える。そしてこれで考えるべき可能性はすべて尽きている。すなわち、我々は現実世界が存在することを前提して、それはどれなのかという可能性を考えているのである。つまり、現実世界が存在しないという可能性は最初から排除した上で、可能性を考えているのである。だが、そうだとしても、現実世界の存在は仮定されているだけではないかと言われるかもしれない。これに対しては、現実世界が存在することは間違いなく知られていると答えることができる。それは我々がいるこの世界のことである。我々がいるこの世界が現実世界であり、これは現実世界であることの定義であると言っても良いだろう。かくして、少なくとも一つの可能世界――すなわち、我々がいるこの世界――が事実として現実化されているというテーゼを我々は確立することができる。我々がいるこの世界以外の可能世界の一つだけを神は現実世界として創造することができたかもしれないし、あるいは、この世界を含めたどの可能世界も現実世界として創造しないこともできたかもしれない。そういう可能性はどこまでも残る。しかし、事実として神は我々のいるこの世界を現実世界として創造したのである。真理表の哲学を展開するには、この世界が事実として現実世界であるということを示すだけで十分である。

次に、テーゼの後半である、多くても一つの可能世界しか現実世界ではない、について。これも我々に必要なのは事実としてそうなっているということだけである。神は複数の可能世界を現実世界として創造することもできたという可能性はやはりどこまでも残るが、その種の可能性は度外視して良いのである。では、果たして、複数の可能世界は事実として現実化されていないのだろうか。もしも複数の可能世界が現実化されていれば、先に見たように、文「p」が真と偽の両方になるはずである。この世界の中で事態pが存立し、同時に、事態pが存立していない、ということは矛盾であり、あり得ない。事態pは存立しているか存立していないかの、どちらか一方である。これを根拠にして、文「p」が真と偽の両方になることはあり得ないと結論できるならば、テーゼを確立することができる。それもテーゼは必然的に真であるという強い形で確立することができる。しかし、この議論は正しくないだろう。我々のいる世界が現実世界であるという直観に忠実に従って考えを進めてみると、複数の可能世界が現実世界であるとすれば、その複数の世界が我々の世界ということになるのではなかろうか。W1とW2がともに現実世界であれば、両世界はともに我々の世界であり、したがって、事態pの存立と非存立の両方が同時に我々に対して、ある意味で、現出していることになる。ここに、文「p」は真であり、かつ、偽であるという可能性が開けてくるのである。だが、この現出とはどういうものなのかまったく理解できないと言われるかもしれない。確かにその通りである。その理由は、我々が未だかつてそういう現出を経験したことがないからである。そこで、このことを根拠にして、テーゼは事実として正しいと主張することができる。複数の可能世界が現実世界になっていることは今までは経験されなかったから、これからも経験されることはないだろう。よって、多くても一つの可能世界しか現実世界ではないのである。これは帰納法に基づく主張であるから、テーゼが決定的に確立されたわけではない。我々は明日にでも事態の存立と非存立を同時に目撃することになるかもしれない、ということは残念ながら認めざるを得ない。

註

(1)真理関数的な複合文の真理はその構成要素である文の真理によって決定されるが、この決定方法をグラフィカルな仕方で示しているのが真理表である。だが、なぜ真理表に示されている仕方で決定されるのだろうか。我々はこの問いを「真理表の問題」と呼ぶことにする。真理表の哲学とは真理表の問題を探求する哲学のことである。例えば、複合文の一つである選言「p∨q」の真理表

は、その構成要素である文「p」と「q」の少なくとも一方が真のとき、かつ、その時に限り、「p∨q」は真である、ということをグラフィカルに示しているが、なぜここに示されているようになっているのかという問題(すなわち、真理表の問題)を探求するのが真理表の哲学の役目である。本論文は真理表の哲学として展開されてきた一連の論文、橋本(二〇〇九)、橋本(二〇一〇)、橋本(二〇一一)、橋本(二〇一二)、橋本(二〇一三)、橋本(二〇一四)、橋本(二〇一五)の続きにあたる第八番目の論文である。したがって、本論文の議論は以前のこれらの論文で述べられたことを前提にしているところがある。しかし、本論文を単独で読んでも理解できるよう、必要な限りで、これまで論じられてきたことが簡潔に繰り返されている。

(2)「『論考』説」とは真理表の問題に対する答えとして我々がウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』から(多少強引にであれ)読み取ったアイディア群の総称である。

(3)橋本(二〇一五)、一五頁。

(4)註(1)の真理表の右上隅には「p∨q」という文字列が書き込まれているが、本文のT―F図式1の右上隅は空白になっている。これが真理表とT―F図式の形の上での違いである。罫線は補助記号なのでその違いは両者の本質的な違いをもたらすものではないが、本論文では、真理表とT―F図式の違いを見た目によって強調するために、両者の間で罫線の引き方を変えている。真理表の方の罫線の引き方は一般的な引き方に倣い、T―F図式の方は『論理哲学論考』の引き方に倣った。また、左端と中央の列の「T」と「F」の配列の仕方もいくつかの異なる方法があるが、これも本質的な相違を引き起こさない。本論文では『論理哲学論考』の配列方法に倣った(ともに、Wittgenstein 1922, prop. 4.442を見よ)。なお、形の違いよりも意味の違いを理解しておくことが重要である。真理表もT―F図式も一種の文であり、何かを主張しているのだが、註1の真理表は「p」と「q」の少なくとも一方が真のとき、かつ、その時に限り、「p∨q」は真である、ということを主張しているのに対して、本文のT―F図式1は「p」と「q」の少なくとも一方が真である(すなわち、pないしq)ということを主張している。

(5)『論考』説の詳細に関しては橋本(二〇一三)を参照せよ。なお、『論考』説は、最終的には、T―F図式論を「真理操作論」と我々が呼んだ理論で補完することによって成立するのだが、本論文の議論には直接関係してこないので、真理操作論の説明は省略する。

(6)これを形而上学的事実とは認めない道もないわけではない。その場合どうなるのかは、付論で簡単に考察した。

(7)『論考』説がR(x、y)をRT(x、y)で実質化できるということで意味しているのは、『論考』説が要素xとyをそれぞれx’、y’として実質化しているならば、R(x、y)ならR(x’、y’)であり、その逆も成立している、ということである。電球説は、本文ですぐに述べるように、R(x、y)をRL(x、y)によって実質化することができるが、その意味も同様である。

(8)この略記法については、橋本(二〇一四)、一八頁を参照せよ。

(9)橋本(二〇一五)、一三―一四頁。

(10)橋本(二〇一三)、二九頁。

(11)詳しくは、橋本(二〇〇九)、第三節を見よ。

(12)橋本(二〇一四)、一九―二十頁を見よ。

(13)「p」、「q」などはあくまで具体的な日常言語の文の略記であることに注意しておこう。例えば「p」は「ソクラテスはプラトンを愛している」の、「q」は「ソクラテスはアリストテレスを愛している」の略記であると考えてもらいたい。

(14)T―F図式はいくつかの可能世界と像関係に立ち、残りの可能世界とは像関係に立っていない。そこから先に進めて、残りの可能世界とは、像関係に立っていないだけではなく、反像関係という別の関係に立っていると考えてみよう。その上で、T―F図式の真偽を次のように定義する。すなわち、T―F図式は、それが像関係に立つ可能世界の一つが現実世界ならば真であり、反像関係に立つ可能世界の一つが現実世界ならば偽である。そうすると、矛盾のT―F図式は、すべての可能世界と像関係には立たず、かつ、すべての可能世界と反像関係に立っていることになる。したがって、どの可能世界が現実世界であれ、このT―F図式は偽になる。つまり、恒偽である。そして、どの可能世界とも像関係にも反像関係にも立っていない記号列が無意味と見なされるべきである。それは、どの可能世界が現実世界であれ、真になることもなければ、偽になることもない。まさしく、ナンセンスである。このようにすれば、矛盾と無意味を区別することが可能になる。しかし、肝心の「反像関係」がどのような関係なのか、まったく不明であり、この考え方には具体性がないのである。詳しくは、橋本(二〇一五)、一〇―一二頁を見よ。

(15)ここでの「事実」とは、本研究のテクニカル・タームとしての「事実(=真なる事態)」ではなく、一般的な意味での「事実」である。

(16)橋本(二〇〇九)の第四節。

(17)この実在説が事態と同一視している電気回路は電気工学で「論理回路」と呼ばれているものである。論理回路はトランジスターなどの半導体を使って構成することが普通だが、ここではブラックボックスの度合いを少なくするため、機械式のリレーによって構成した。

(18)ただし、現実と離れすぎた場合、現実を正しくシミュレートできるのかという問題はある。この問題は次節(八・一・四節)で簡単に見ることになる。

(19)『論考』説では文がT―F図式であると見なされていたが、T―F図式的実在説では文が名指すものがT―F図式であると見なされているので、両者は根本的に異なることに注意されたい。

(20)白黒写真では青か赤かは分からないが、左側の電球が青、右側の電球が赤と考えてもらいたい。

(21)表30の二重横線の下には4行あるが、このうちの真ん中の2行が通常の真理表で記述されているものである。これは事態の個数が1個の場合だが、2個の場合、可能世界の個数は4個になり、そこから任意の個数の可能世界を任意に選び出して現実化する方法は16通りあるから、一般真理表の二重横線の下の行数は16になる。このうちの4行が通常の真理表で記述されているものである。

文献

- Wittgenstein, L. 1922. Tractatus Logico-Philosophicus. Routledge and Kegan Paul.

- 橋本康二、二〇〇九、「真理表の哲学 ――意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、ラムジー的考察―― (一)」、『哲学・思想論集』三四号、一―三六頁。

- ―――― 二〇一〇、「真理表の哲学 ――意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、ラムジー的考察―― (二)」、『哲学・思想論集』三五号、一五―三六頁。

- ―――― 二〇一一、「真理表の哲学 ――意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、ラムジー的考察―― (三)」、『哲学・思想論集』三六号、二一―六〇頁。

- ―――― 二〇一二、「真理表の哲学 ――意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、ラムジー的考察―― (四)」、『哲学・思想論集』三三号、一―六八頁。

- ―――― 二〇一三、「真理表の哲学 ――意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、ラムジー的考察―― (五)」、『哲学・思想論集』三八号、一―四〇頁。

- ―――― 二〇一四、「真理表の哲学 ――意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、ラムジー的考察―― (六)」、『哲学・思想論集』三九号、一七―五八頁。

- ―――― 二〇一五、「真理表の哲学 ――意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、ラムジー的考察―― (七)」、『哲学・思想論集』四〇号、一―一九頁。

A Philosophical Examination of Truth-Tables (VIII)

Kouji Hashimoto

Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus uses a sign like truth-table as a sentence. In my previous paper “A Philosophical Examination of Truth-Tables (V)”, I argued that a truth-table-like sign should be considered as a picture of some possible worlds, as shown in the figure below.

Here the possible world W1 consists of both the fact p and the fact q, W2 consists of the fact q, W3 consists of the fact p, and W4 contains no facts. This truth-table-like sign, which is intended to be for the sentence “if p, then q”, is a picture of W1, W2, and W4. Then I pointed out that the sign is true if and only if there exists the actual world among those possible worlds of which the sign is a picture. In this case, the truth-table-like sign is not true if and only if W3 is the actual world.

In this paper, I show that an electrical circuit can simulate the relation between a truth-table-like sign and possible worlds. For example, the electrical circuit represented by the circuit diagram below simulates the relation shown in the figure above.

In this electrical circuit, the switches are models of the possible worlds, and the pair of electric light bulbs is the model of the truth-table-like sign for the sentence “if p, then q”. A switch being on represents that the possible world modeled by the switch is the actual world. The left electric light bulb glowing represents that the sentence modeled by the pair of electric light bulbs is true, and the right electric light bulb glowing represents that the sentence is false. Now if the switch 1, 2, or 4 is on (which represents that the possible world W1, W2, or W4 is the actual world), then the left electric light bulb glows (which represents that the truth-table-like sign for the sentence “if p, then q” is true). On the other hand, if the switch 3 is on (which represents that the possible world W3 is the actual world), then the right electric light bulb glows (which represents that the sign is false). I think that the simulation makes it clear how Tractatus’s idea of truth-table-like signs works.