真理表の哲学

——意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、ラムジー的考察—— (七)

橋本康二

七・五 『論考』説の難点

我々はこれまで、ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』の中に見られる論理結合子と複合文についての理論——我々が「『論考』説」と呼ぶことにしたもの——の全体像を確定することに努めてきた。それは、像理論を基礎にし、T—F図式論が中核となり、真理操作論によって補完された理論であった。本節ではこの『論考』説の問題点を検討する。我々の結論をあらかじめ述べておこう。それは、論理結合子と複合文の満足行く理論として『論考』説を受け入れることは我々にはできない、というものである。

(一)論理的対象の存在は仮定されていないだろうか?

そもそも我々が『論理哲学論考』に取り組んだのは、それが論理的対象および複合的事態の存在を明確に否定しているからであった。しかし、我々が得た『論考』説は果たして論理的対象や複合的事態をいっさい仮定していない理論になっているであろうか。本節では、この問題を検討したい。

まず最初に気になるのは、事態が「存立する」ないし「存立しない」と言われるときの、存立・非存立という性質である(前者を「存立性」、後者を「非存立性」と呼ぶことにする)。もっとも、『論理哲学論考』自体が存在者として認めるのは論理形式を有する対象が連鎖した事態だけであり、この事態が存立したりしなかったりするとされているのだから、存立性や非存立性という性質が一つの対象として存在を認められているわけではない。しかし、「対象」とは呼ばれていないにしても、こうした性質が存在することは認められていると考えるべきであろう。ただし、ここで思い出しておかなければならないことがある。我々は、七・二節の(二)において、存立している事態(=事実)と存立していない事態(=虚構)の両方の存在を認める解釈に対して、可能世界という装置を導入することによって、存在者の領域から虚構を排除し、事実だけに切り詰めることができるという第二の解釈も与えておいた。したがって、この第二の解釈を採用するならば、存立性・非存立性という性質を導入することにはならないように思われる。しかし、そう単純には話は運ばない。そもそも、存立している事態だけではなく、存立していない事態の存在も求めたのは、文の真偽を説明するためであった。すなわち、真なる文は存立している事態を意味し、偽なる文は存立していない事態を意味する、と説明されたのである。では、可能世界を導入した第二の解釈では、文の真偽はどう説明されていたのであろうか。そこでは存在する事態の中に存立する事態(事実)と存立していない事態(虚構)の区別はない。しかし、現実世界の中に存在する事態(これは他の可能世界の中にも存在しているかもしれない)と、現実世界の中には存在しない事態(これは必ずどこか他の可能世界の中に存在している)が区別されることになる。そして、真なる文は前者の種類の事態を意味し、偽なる文は後者の種類の事態を意味する、という仕方で文の真偽は説明されたのであった。つまり、第二の解釈では、現実世界の中にあるという性質(これを「現実性」と呼ぶことにする)が新たに導入され、これが存立性という性質の代替物となっているのである。また、現実世界の中にはないという性質を「非現実性」と呼ぶことにすれば、これが非存立性の代替物となっているのである。

我々が存立性・非存立性(ないし現実性・非現実性)の導入を問題視するのは、それが否定性や否定的事態を導入することに他ならないのではないかという疑念がどうしても残るからである(233)。実際、否定性・否定的事態の存在を認める考え方の一つとして「極性理論」という名称で知られるようになった理論があるが、これは『論考』説の考え方と基本的にほとんど変わらないように思えるのである。もしも変わらないのだとすると、我々は、否定性・否定的事態なしの理論を追求していたつもりが、実は最初からその存在を認めてしまっていたのかもしれないのである。

極性理論はグレアム・プリーストによって提案された理論であり、その核は事態の構成要素として「極性」と呼ばれる存在者を導入したことにある(234)。すなわち、この理論では、n項関係とn個の個物に加えて、極性1ないし0のどちらか一方を含む、合計n+2個の要素から構成された順序n+2組が事態とされる(235)。例えば、愛という2項関係、ソクラテスという個体、プラトンという個体、1という極性からなる順序四つ組である<愛、ソクラテス、プラトン、1>は一つの事態である。このような極性理論の事態と『論考』説の事態はどう違うのであろうか。まず、前者の事態は極性を構成要素として含んでいるのに対して、後者の事態は存立性や非存立性を構成要素として含んでいない点が、大きな違いであるように思われるかもしれない。しかし、後者の事態も必ず存立性か非存立性を有するのであるから、これらの性質込みで事態であると見なすこともできるであろう。したがって、この点は大きな違いではないと考えられる(236)。しかし、次に、極性1・0と存立性・非存立性は根本的に異なるのではないか、と言われるかもしれない。プリーストは、関係が関係項を関係付ける方法として、肯定的方法と否定的方法の二種類があり、二つの極性とはこの二つの方法のことなのだと述べている(237)。確かにこれは我々の存立性・非存立性(ないし現実性・非現実性)とは異なるものなのかもしれない。だが、極性理論の中で極性が果たす役割に着目した場合、両者の相違はないように思われる。その理由は以下の通りである。極性0を含む事態、すなわち、関係項が否定的方法で関係付けられている事態のことをプリーストは「否定的事態」と呼んでいる(238)。ここで「否定的」という言葉は無意味に使われているのではなく、否定文を真にする事態、すなわち、真なる否定文の真理制作者であるから、否定的と形容されているのである(239)。では、極性理論の否定的事態はどのようにして否定文の真理を説明できるのであろうか。プリーストは次のように説明している(240)。任意の原子文は、そのn項述語が意味するn項関係、n個の個体定項(名前)が意味するn個の個物、および極性1からなる順序n+2組が世界の中に存在すれば真、この順序n+2組の極性1を極性0に換えた順序n+2組が世界の中に存在すれば偽である。例えば、原子文「ソクラテスはプラトンを愛している」は、<愛、ソクラテス、プラトン、1>が世界の中に存在すれば真、<愛、ソクラテス、プラトン、0>が世界の中に存在すれば偽である(241)。そして、否定文は、否定される文が偽のときかつそのときに限り真であり、否定される文が真のときかつそのときに限り偽である、と再帰的に説明される。さて、この説明では否定文の真理の説明に極性0の内実が本質的には関わっていないことに注意したい。否定文が真になるのは否定される文が偽のときであるとしか言われていないからである。しかし、『論考』説でも原子文の真偽の説明は可能であり、像理論拡張説を導入する以前の、原子文の真偽だけを考えていた段階では、文はそれが写像している事態が存立性(ないし現実性)を有していれば真であり、非存立性(ないし非現実性)を有していれば偽である、と説明されていた。そこで、『論考』説も、複合文の真偽を説明するために、像理論拡張説ではなく、極性理論の考えを取り入れることができるのである。そうすると、複合文の真偽の問題に関して言えば、極性を採用するか存立性(ないし現実性)を採用するかの間には、相違はないと言えるであろう。我々の問題はこうなる。『論考』説は、その存在論を変えることなく、極性理論の複合文の説明を採用することができる。ところが、極性理論は否定的事態の存在を認めているように思われる。だとすれば、『論考』説の存在論も否定的事態の存在を認めていることになるのではないだろうか。

この問題提起に対する我々の回答は単純である。すなわち、我々は極性理論による複合文の真偽の説明を受け入れることができないので、否定的事態を認めることには到らないのだ、というのが我々の回答である。極性理論は、ある文が真(偽)ならその否定文は偽(真)であると述べているだけで、なぜそうなるのかの説明をいっさい与えていないがゆえに、真理表の哲学を追求している我々としては端的に受け入れられないのである。プリーストはもしかすると先のように述べることで否定文の真偽を規約しているのだと考えているかもしれないが、だとしても事態は改善しない。なぜなら、規約主義に対しては我々は既に第五節で批判を試みたからである。

この回答に対しては次のように言われるかもしれない。なるほど確かに、極性理論は、事態<愛、ソクラテス、プラトン、0>がこの世界に存在していれば、原子文「ソクラテスはプラトンを愛している」は偽になり、その否定文「ソクラテスはプラトンを愛していない」は真になる、ということを何らそのメカニズムを説明することなく宣言しているだけである。しかし、そのメカニズムは現在のところ不明だとしても、宣言されたようになっていることは否定しようがない事実ではないだろうか。だとすれば、否定文を真にするこの種の事態は「否定的事態」と呼ばれるに値するのではないか。そして、これと同種の事態である存立していない事態ないし非現実的な事態の存在を認めている『論考』説も結局は否定的事態の存在を認めていることになるのではなかろうか。このように言われるかもしれない。

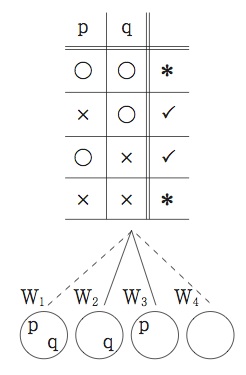

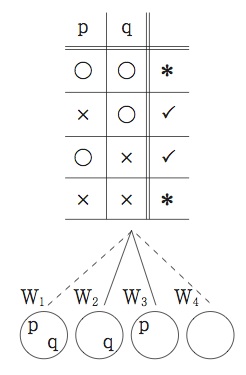

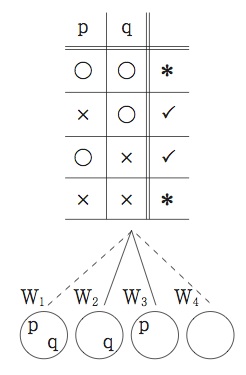

以上の主張に対して、我々は、宣言されていることが事実であることをむしろ積極的に認めたい。それどころか、この事実のメカニズムの説明が既に一つ存在することさえも認めたい。それは『論考』説の像理論拡張説である。像理論拡張説では、「ソクラテスはプラトンを愛していない」はT—F図式1

のように表記される(「ソクラテスはプラトンを愛している」を「p」と略記する)。これが真になるのは、三行目の表す世界、すなわち、ソクラテスはプラトンを愛しているという事態が存立していない世界が現実世界であるとき、言い換えると、現実世界の中にかかる存立していない事態が存在するときである(242)。では、この存立していない事態を否定的事態として認めるべきだろうか。いや、我々はそう認めるべきではないと考える。その理由は次の通りである。まず、二重否定の問題がある。肯定文「ソクラテスはプラトンを愛している」はT—F図式2

のように表記される。これが真になるのは、二行目の表す世界が現実世界であるとき、すなわち、ソクラテスはプラトンを愛しているという存立している事態が現実世界の中にあるときである。そうすると、この存立している事態の現実世界での存在がこの肯定文を真にしているのだから、この事態は肯定的事態と考えるべきである。ここで、二重否定文「ソクラテスはプラトンを愛していない、ということはない」を考えてみよう。これもT—F図式2として表記されるのだから、真になるのは先と同じ存立している事態が現実世界に存在するときである。したがって、この事態は、否定文(二重否定文も否定文である)を真にしているのだから、否定的事態と考えるべきであろう。これは明らかにおかしい。同じ事態が肯定的事態とも否定的事態とも見なされることになるからである。これでは「否定的」や「肯定的」が有意味に使われているとは言えないであろう。次に、同じことをより一般的な観点から述べることになるのだが、複合文を否定した文に対応する否定的事態をどのように考えるのかという問題がある。例えば、T—F図式3

で表記される「ソクラテスはプラトンもアリストテレスも愛していない、ということはない」という複合的な否定文を考えてみよう(「ソクラテスはアリストテレスを愛している」を「q」と略記している)。これが真になるのは、ソクラテスはプラトンを愛しているという事態かソクラテスはアリストテレスを愛しているという事態が現実世界で存立しているときである。では、前者か後者の存立している事態は「否定的事態」と呼ばれるべきなのだろうか。あるいは、どちらかが存立していること自体が「否定的事態」と呼ばれるべきなのだろうか。後者の場合、この「どちらかが存立していること」とはいかなる事態なのであろうか。『論考』説には存立している原子的事態と存立していない原子的事態しかない(極性理論でも、極性1か0を含む原子的事態しか存在を認められていない)のだから、そうした「事態」の存在は認められないはずである。否定文一般の真偽を統一的に説明することができるような事態であれば、それは否定的事態と見なされるできであろう。例えば、第四節で見た実在説は、存立性・非存立性という性質(243)以外に、否定結合子が指示する否定性という論理的対象を導入し、それが原子的事態以外の事態とも結合することを認めることによって、否定文一般の真偽を説明することができるようになっていた。したがって、この否定性を含む事態は否定的事態と呼ばれるに値するであろう。しかし、我々は否定性といった論理的対象を導入することに根本的な疑義を抱き、何とかしてそれを回避することはできないだろうかと探求を始めたのであった。そこで、第六節では、否定性を導入しなくても、非存立性が否定結合子の指示対象になり得るのではないか、したがって、非存立性を有する事態(=存立していない事態)は否定的事態と見なされるのではないか、という可能性を検討したが、それは無理であるというのがそこでの我々の結論だった。現在検討中の極性理論に由来するアイディアでは、非存立性が否定結合子の指示対象であるとは考えないが、非存立性を有する事態が否定文を真にすることに着目して、こうした事態が否定的事態であると考えている。しかし、存立していない事態は、原子文を否定しただけの単純な否定文の真偽は説明できるが、それ以外の多様な否定文の真偽を説明する能力はない。二重否定を行ったり、連言、選言、条件文などを否定したりできることは、否定ということの本質であると我々は考える。これらをすべて統一的に説明できない限り、否定の説明としては受け入れられない。存立していない事態が原子文の否定を真にするのは、否定という一般的な現象に関しては、偶然なのであり、このことだけをもってそれを「否定的事態」と呼ぶことは不適切なのである。また、極性0(『論考』説の非存立性に相当するもの)をプリーストのように「関係項を関係付ける否定的方法」と見なすことも不適切なのである。『論考』説の存立していない事態ないし非現実的な事態は、第三節で見た、その起源である初期ラッセルの真理論でそうだったように、偽なる文の成立を保証するために導入されたのであった。あるいは、より一般的に言えば、可能性という概念が有意味なものとなるために導入されたのであった。否定という概念に特権的に直接結びついたものではないのである。

我々は、以上のように、『論考』説は否定性および否定的事態を導入しているのではないか、という批判は成り立たないと考える。しかし、可能性という概念を導入していることは事実であり、これに問題がないわけではないことをやはり指摘しておかなければならないだろう。諸可能世界の中のどれか一つの世界が現実世界なのだが、このこと自体を『論考』説の言語では言明できないというのがその問題である。

ソクラテスが人間性を有しているということを言明するのは文「ソクラテスは人間である」だが、この文は、『論考』説の像理論拡張説では、ソクラテスと人間性からなる事態を含んでいる可能世界(W11とする)の像になっており、この事態を含んでいない可能世界(W12)の像にはなっていない。いま、W11が現実性を有しているならば(つまり、W11が現実世界ならば)、この文は真である。では、W11が現実性を有しているということを文「W11は現実である」で言明することは可能だろうか。可能であるためには、すなわち、この文が像理論拡張説の真性の文として機能するためには、この文は何らかの可能世界の像になっていて、さらに、偽である可能性が保証されていなければならない。そうすると、W11が現実性を有している可能世界(W21とする)とW11が現実性を有していない可能世界(W22とする)という二階の可能世界が二つあり、「W11は現実である」はW21の像になっているが、W22の像にはなっていない、と考えるしかないだろう。しかし、そうすると、W11が現実性を有しているかいないかが決定できなくなるので(なぜなら、現実性を有している世界と有していない可能世界の両方があるから)、「ソクラテスは人間である」の真偽も決定できなくなってしまう。もちろん、W21もまた現実性を有しているのであれば、この決定は可能になる。しかし、W21が現実性を有しているということを言明することができると考えるならば、先と同様の議論によって、W21が現実性を有している可能世界(W31とする)とW21が現実性を有していない可能世界(W32とする)があらねばならないことになり、W21が現実性を有しているか否かは決定できなくなる。この議論は無限に進行して行き、結局、「ソクラテスは人間である」の真偽は決定できないことになる(244)。この結論を回避するためには、W11が現実性を有しているということを言語で言明することはできないと考えるしかないと思われる。つまり、「W11は現実である」は文のように見えているが、実際はナンセンスなのである。このように考えると、先の無限後退を迫られることはなくなる。W11は、現在の仮定では、現実性を有しているのであり、それゆえ、「ソクラテスは人間である」は真である。しかし、そのことを「W11は現実である」と言明することはできない。よって、これが偽である可能性を保証する必要はなくなり、W11が現実性を有していない二階の可能世界W22といったものの存在の承認を求められることもなくなるのである。

『論理哲学論考』のウィトゲンシュタインは「語り得ぬもの」(245)の存在を積極的に認めているので、現実世界であることを言明できないことも、むしろ、語り得ぬものの一例として歓迎するかもしれない。実際、『論理哲学論考』では名前が指示する対象の中に存立性が含まれていないことが、このことを示唆しているようにも思われる。しかし、我々は語り得ぬものという思想をそれほど簡単に受け入れることはできない。我々のこれまでの論述では、ある可能世界が現実世界であることを明晰に語ってきたように思われるからである。もしもこの直観が正しいならば、『論考』説の言語は、我々の言語のモデルであることを目指しながらも、十分なモデルとなることに失敗しているということになるだろう。

存立・非存立という性質などを導入して可能世界という概念を有意味なものにすることは、我々が当然のこととして認めた我々の探求の出発点であり、それが引き起こす右の問題をもって『論考』説の欠陥であると糾弾することは、我々が本節で意図するところではない。しかし、我々はこうした問題があることを、やはり心に留めておくべきであろう。できうるならば、次の課題として、こうした問題をも免れた理論を構築すべきだからである(246)。

(二)矛盾を説明できないのではないか?

『論考』説では、矛盾文、例えば、「p∧〜p」はT—F図式4

で表記される(「p」は「ソクラテスはプラトンを愛している」の略記である)。T—F図式4はいかなる可能世界の像にもなっていない。したがって、どの可能世界が現実世界であれ、T—F図式4は偽になる。つまり、恒偽である。しかし、矛盾文をこのように捉えることには二つ問題があるように思われる。

まず第一に、構成要素である文が異なっている矛盾文相互の区別ができないという問題がある。例えば、「p」とは異なる文「q」(「ソクラテスはアリストテレスを愛している」の略記)を考えてみよう。これを構成要素に含む矛盾文「q∧〜q」も、いかなる可能世界の像にもなっていないということをその特徴とするのだから、「p∧〜p」とは区別がつかない。つまり、構文論的にしか区別がつかず、意味論的には同一と見なさざるを得ないのである。「p∧〜p」と、例えば、「〜(p∨〜p)」のように、構成要素文が同じならば、同一の意味を持つ文と見なしても構わないであろう。七・四節の議論が正しければ、論理結合子は文形成の履歴を表示しているだけだから、「p∧〜p」と「〜(p∨〜p)」には形成履歴の違いはあるが、意味に違いはないと考えられるからである。他方、「p∧〜p」と「q∧〜q」の場合、形成履歴はむしろ同じだが、両者の意味は違うのではなかろうか。これに対しては、「別に意味が同じでも構わないのではないか、なぜそんなことが問題になるのか理解できない」という単純な答えが返ってくることが十分予想される。実際、この問題に関する我々の直観(意味は違うはずだという直観)はそれほど強いものではない。したがって、我々はこの直観によって『論考』説を強く批判することはできない。むしろこの問題は、『論考』説とは異なる別の理論が提示され、そこで「p∧〜p」と「q∧〜q」の意味が違うということが示されることによって、初めて気がつかされる種類の問題なのかもしれない。

第二の問題は、矛盾文と無意味な記号列の区別ができないという問題である。無意味な記号列が可能世界のどれかの像になっているならば、その可能世界が現実世界であるとき、この無意味な記号列は真になる。しかし、無意味な記号列は真ではあり得ないのだから、無意味な記号列はいかなる可能世界の像にもなっていない。したがって、無意味な記号列は矛盾文と意味的には区別できないということが帰結する。そして、矛盾文と同意味なのだから、無意味な記号列は恒偽になってしまう。しかし、無意味な記号列が偽になることも、やはりあり得ないはずである。要するに、『論考』説では、無意味な記号列(真にも偽になり得ない記号列)は存在できないのである。あるいは、見方を変えると次のように言える。矛盾文はどの可能世界とも像関係に立っていないのだから、意味を持たない(=無意味な)記号列であり、有意味な文としての矛盾文というものは存在できないのである。どちらのように考えるにしろ、『論考』説では、矛盾文と無意味な記号列の区別はできないということになる。

しかし、矛盾文と無意味な記号列は意味的に異なるし、無意味な記号列も矛盾文も確かに存在するように思われる。これについての我々の直観は強固であり、これを否定することはできないであろう。無意味な記号列とは、例えば、「ケンタウロスは馬である」のように、指示対象を欠いた記号「ケンタウロス」などが用いられていたり、あるいは、「馬であるは愛する」のように、構文論的規則に反して記号が連結されているような、そうした記号列であり、真とも偽とも値踏みできないようなものである。他方、矛盾文とは、指示対象を持つ記号(すなわち、名前)と補助的記号を構文論的規則に従って配列した結果として得られた記号列のうち、常に偽となるという不思議な性質を持っていることが見出されたものである(例えば、T—F図式の略記法で書くと、「(FF)(ソクラテスは人間である)」)。無意味な記号列と矛盾文の違いはこれほど明瞭なのだから、適切な意味論はこの違いを取り入れて、無意味な記号列の意味と矛盾文の意味は異なるということ、および、無意味な記号列は真でも偽でもないが、矛盾文は常に偽であるということ、を帰結しなければならない。これらを帰結できない『論考』説は適切な意味論とは言えないであろう。

この第二の問題は、次のような方法で『論考』説を修正することで解決できるように思われる。T—F図式5

を見てみよう。像理論拡張説は、T—F図式5は三行目が表す可能世界W2(事態pは存在しないが、事態qは存在する可能世界)と四行目が表す可能世界W3(事態pは存在するが、事態qは存在しない可能世界)の像になっていると解釈した。しかし、二行目が表す可能世界W1(事態pもqも存在する可能世界)と五行目が表す可能世界W4(事態pもqも存在しない可能世界)との関係はどうなっているのだろうか、という疑問が生じてくる。そこで、像であるという関係の他に反像であるという関係を新たに導入して、T—F図式5は、W2とW3の像になっているのみならず、像になっていないW1とW4に関しては、その反像になっている、と解釈することにしたい。これを図解したのが図6

図6

である(T—F図式と可能世界を結ぶ実線は像関係を示しており、点線は反像関係を示している)(反像関係があることをT—F図式の側で強調するために、右端の列で空白になっていた行に「*」を置いている)。そして、T—F図式の真偽の定義は次のように修正されることになる。

T—F図式と像関係に立つ可能世界の一つが現実世界であるならば、このT—F図式は真であり、反像関係に立つ可能世界の一つが現実世界であるならば、このT—F図式は偽である。

以上の修正された像理論拡張説によると、矛盾文はすべての可能世界の反像になっているから、どの可能世界が現実世界であっても、偽になる。つまり、恒偽である。他方、無意味な記号列は、どの可能世界の像にもなっていないので、どの可能世界が現実世界であろうと、真になることはないし、どの可能世界の反像にもなっていないので、やはりどの可能世界が現実世界であろうとも、偽になることはない。したがって、無意味な記号列は真になることも偽になることも決してあり得ない。かくして、無意味な文は問題なく存在するし、それは矛盾文とは明確に区別され得るものである。修正版像理論拡張説を採用すると、実は第二の問題だけではなく、第一の問題も解決される。修正版によると、「p∧〜p」は事態pが存在する可能世界と事態pが存在しない可能世界に対して反像関係に立っている。他方、「q∧〜q」は事態qが存在する可能世界と事態qが存在しない可能世界に対して反像関係に立っている。こうして両者は異なる意味を持つものとして区別することができるのである(247)。

以上の解決法の背後にある考え方は次の通りである。修正前の像理論拡張説では、T—F図式は像関係に立つ可能世界のどれかが現実世界ならば真であり、そうでなければ偽であると定義されていた。つまり、真理は肯定的・積極的に定義されているのに対して、虚偽は否定的・消極的にしか規定されていないのであった。その結果、真でないものは自動的に偽とされるのだから、無意味な記号列も、真ではないというただそれだけの理由で、偽とされたのである。したがって、必要なのは、偽であることにも肯定的・積極的な意味を持たせることである。すなわち、T—F図式が偽であるためには、それが何かと意味関係に立ち、その何かが何らかの性質を有する必要がある、と考えなければならないのである。このように考えることで、恒偽である矛盾文にも意味が確保され(すなわち、有意味となり)、無意味な記号列は真でも偽でもなくなるのである。

しかしながら、我々はこの解決法を簡単には受け入れることができない。なぜならば、反像という関係が具体的にどのようなものとしてこの世界に成立しているのかが不明だからである。像という関係については我々は直観的な理解を有しているし、法廷での自動車事故の模型による再現や楽譜など、ウィトゲンシュタインが例として挙げるものを通して具体的に理解することもできる。他方、反像という関係は、形式的に導入されたものにすぎず、その実質はなんら規定されていない。これだけでは、矛盾と無意味な記号列を区別し、二つの矛盾「p∧〜p」と「q∧〜q」を区別する言語が可能性として存在するということしか示しておらず、我々の実際の言語の解明にはなっていない。反像関係がどのようなものであるのかが明らかにされない限り、我々は我々の言語の意味が何であるのかを本当に理解したことにはならないし、矛盾とはどういうものなのかを理解したことにもならないのである。

(三)複数の世界の像であるとはどういうことか?

先の(二)において、反像関係との対比で、我々は像関係について理解していると述べたが、実はそうではないというのが、ここで指摘したいことである。我々が理解している様々な像は、多くの場合、一つのものの像である。しかし、図6で示されているように、T—F図式は一般に複数の可能世界と像関係に立っている。複数のものの像であるとはいったいどういうことであろうか。

複数のものの像であると考えられるものの例として、象形文字である漢字の、例えば、「人」を挙げられるかもしれない。漢字「人」は個物であるソクラテスと形が類似していることにより、ソクラテスの像になっている。ところが、ソクラテスはプラトンやアリストテレスやその他の人間と形が類似している。したがって、漢字「人」はこれら多くの人間の像にもなっているのである。つまり、多くの人間が共有している性質を有することによって、漢字「人」は複数の人間の像になっていると考えられる。しかし、T—F図式を漢字「人」などと類比的なものとして捉えることはできない。T—F図式5は可能世界W2(事態pは存在しないが、qは存在する可能世界)とW3(事態pは存在するが、qは存在しない可能世界)の像になっているとされているが、W2とW3が類似しているとはとても考えられないからである。

これに対して、いや、像理論拡張説におけるT—F図式は複数のものの像なのではなく、一つのものの像が複数結合しているだけで、何の問題もないのだ、という反論がなされるかもしれない。すなわち、T—F図式5はW2の像であるT—F図式7

とW3の像であるT—F図式8

が結合しているだけである、と。簡単のため、T—F図式7を「Γ」、T—F図式8を「Δ」と書くことにすれば、T—F図式5は「ΓΔ」にすぎないというのである。しかし、我々はこの反論を受け入れることはできない。なぜなら、「Γ」と「Δ」を物理的に(図形的に)結合して「ΓΔ」を形成したとしても、その「ΓΔ」の意味がまったく規定されていないからである(248)。「Γ」はW2の像であり「Δ」はW3の像だが、「ΓΔ」は何の像なのだろうか。「ΓΔ」はW2とW3の像だとでも言うのだろうか(249)。しかし、それでは元に戻ってしまうではないか。あるいは、そもそも像ではないのだと言うとすれば、いったい「ΓΔ」は何なのだろうか。まったく不明である。W2が現実世界なら「Γ」は真であり、W3が現実世界なら「Δ」は真だが、W2かW3が現実世界のとき、なぜ「ΓΔ」が真になるのであろうか。この理由も、「ΓΔ」の正体が不明なのだから、まったく不明である。これに対して、「Γ」か「Δ」が真のとき「ΓΔ」は真であると定義するのだ、と言われるかもしれない。しかし、第五節で論じたように、真理を勝手に定義することはできないというのが我々の立場である。

我々が依拠している真理論は初期ラッセルの考えに基づくものであり、それは、命題(我々の言う事態)のあるものが真理という原初的性質を持ち、文はそうした事態の名前であることによって真となる、というものであった。『論考』説の最初の段階では、事態のあるものが存立するという性質を有しており、存立した事態の像である文が真になる、という形でラッセルの考えが受け継がれていた。この真理論の基本にあるのは、真理はあくまで言語ではなく実在の側に存在する性質だという考えであり(ただし、それは「真」と呼ばれているとは限らない)、文に真理が帰属させられるのは、文がかかる事態の代理物であるからにすぎない。これは、偶像がただの石や木にすぎないのに、神の似像であることによって、神性が帰属させられることになるようなものである、とでも言えるだろうか。だから、この真理論は、偶像崇拝を禁止し、文に真理を帰属させることを拒否し、真理、ないし、存立性などは事態にのみ宿るという立場を取ることさえもできたであろう(もっとも、この場合でも、ある文が真なる、ないし、存立する事態の像になっているという事実は残る)。『論考』説の最終段階である像理論拡張説も、可能世界のあるものが現実性という性質を有するのだという形で、この真理論の基本を受け継いでいる。しかし、文を一つの可能世界の像にとどめることなく、文が一般に複数の可能世界の像になることを認めてしまった。我々はそうすることで複合文の真理の説明が可能になると考えたのだが、複数の可能世界の像であるというアイディアは我々にはまったく理解不可能である。したがって、このアイディアを我々の真理論に組み込んで、これら複数の可能世界のどれかが現実世界なら、この像(である文)は真である、と考えることもまた不可能なのである。

(四)『論理哲学論考』を超えて

我々は『論理哲学論考』を解釈して『論考』説を得たが、その像理論拡張説は複数の可能世界の像という理解できないアイディアを使用していた。そのため、真理表を解明する理論として『論考』説を受け入れることはできない。これが我々の本節での結論である。では『論考』説には何の意義もなかったのかというと、我々はそうは思わない。像理論拡張説は複合文の真偽の形式的な説明には成功している。ただし、T—F図式と可能世界の間の関係を像関係として考えたところに問題があったのである。我々がこのように考えたのは、『論理哲学論考』の原子文に関する狭義の像理論の枠組みのもとでT—F図式を理解しようとしたからである。それはまた、結局のところ、文は命題(=事態)の名前であるという初期ラッセルの理論の内部にとどまって考察を行っていたからである。したがって、今や我々に求められているのは、『論理哲学論考』を、そして、初期ラッセルの理論を超えて行くことである。具体的には、T—F図式と複数の可能世界の間に成立する関係を像以外の関係として特定することが求められているのである。同時に、(二)で導入された「反像」関係の実質を与えることも必要であろう。これらのことはまた、当然のことながら、我々がこれまで依拠していた初期ラッセルの真理論とは異なる、新しい真理論を要求することにもなる。さらには、この真理論が(一)で指摘した困難(語っているはずのことが語り得ぬことになってしまうという問題)を免れたものであることも望まれる。こうしたことを行おうとすることは途方もない企てのように思われるかもしれないが、実は哲学史上で既に大きな手がかりは与えられている。それを与えたのがラッセルとウィトゲンシュタインを継いだラムジーである。彼の哲学の検討を通して真理表の問題に対する最終的な解答を与えることが、次節以下の我々の課題である。

註

(233)我々は第六節で同様の問題を検討したが、ここでは、これから見るように、同様の問題が違う観点から考察されることになる。

(234)プリーストは極性理論を「真理と矛盾(Truth and Contradiction)」(二〇〇〇)の中で提案した。この論文の目的は、いくつかある主要な真理概念の一つ一つに関して、それが矛盾と両立できるか否か(ある文がこの真理概念の意味で真でありかつ偽でもあることができるか否か)を検討することにある。普通に考えると対応説的真理概念は矛盾と最も相性が悪いように思われるのだが、文が対応する世界について、普通でない見方をとると、対応説的真理概念も矛盾と両立可能になるとプリーストは考える。この普通と異なる見方(すなわち、否定的事態の存在を認める見方)を取っているのが極性理論である。ところで、この論文と同時期に発表されたJC・ベルの「否定的真理の真理制作者について(On Truthmakers for Negative Truths)」(二〇〇〇)にも極性理論が(プリーストの名前とともに)現れている。これは以下のような事情による。第四節で言及した真理制作者理論は、真なる否定文を真にせしめている真理制作者とはいったい何なのかという問題を抱えている。この問題をジョージ・モルナールが「否定的真理の真理制作者(Truthmakers for Negative Truths)」(二〇〇〇)で主題的に取り上げ、こうした真理制作者の存在を認めることは困難であると論じた(彼はこの論文を投稿した直後に死去した)。ベルはこの議論を受けて、プリーストの極性理論を採用すれば真なる否定文の真理制作者は難なく認めることができると論じたのである(ベルの論文はモルナールの思い出に捧げられている)。「極性理論(polarity theory)」という呼称はプリーストではなくベルのこの論文で用いられたものである(「極性アプローチ(polarity approach)」とも呼ばれている)。なお、ベルもプリースト自身も極性理論はプリーストの独自の理論ではないことを認め、ジョン・バーワイズとジョン・ペリーの『状況と態度(Situations and Attitudes)』(一九八三)等の状況意味論がその祖先の一つであると述べている(Priest (2000), p. 316, Beall (2000), p. 265)。事態の新しい構成要素を「極性(polarity)」と呼んだのも状況意味論である(Barwise (1986), p. 182 など)。なお、ウィトゲンシュタイン解釈の文脈で「極性」という語を聞けば、ただちに『草稿一九一四—一九一六』に頻出する極(pole)という考えが連想されるかもしれないが、これは命題(=文)が持つもの(しかも一つの命題が同時に二つの極を持つようなもの)であるため、極性理論の極とは関係がない。

(235)Priest (2000), p. 315. プリーストは「事実」という用語を使っているが、本論文の表現にあわせて、一貫して「事態」という用語を用いることにする。また、「1」、「0」は二つある極性のそれぞれを名指す特殊な記号として用いられているのであって、数を名指しているのではない。

(236)プリーストは、事態を単なる寄せ集めではなくひとつの存在者にしているのは何かということが形而上学的な問題となり得る、と述べている(Priest (2000), p. 316)。ここから、彼が順序n+2組という一種の集合を事態と同一視している訳ではないということが分かる。抽象的対象である集合は事態の単純な数学的モデルとして使われているにすぎないのである。『論考』説の事態、たとえば、文「ソクラテスはプラトンを愛している」が写像している存立している事態を集合論でモデル化すれば、<愛、ソクラテス、プラトン、存立性>となるだろう。したがって、極性理論は『論考』説と同じだとも見なせるのである(ただし、極性1・0を存立性・非存立性と読み替えなければならない)。

(237)Priest (2000), pp. 317-8.

(238)Priest (2000), p. 315.

(239)このことはプリーストの論文では明瞭に述べられている訳ではない。しかし、註(234)で見たベルに関して言えば、彼は否定文の真理制作者を求めているのだから、極性0を含む事態を、そうした真理制作者として否定的事態と見なしていることは間違いないと思われる。

(240)Priest (2000), p. 315.

(241)プリーストは、<愛、ソクラテス、プラトン、1>と<愛、ソクラテス、プラトン、0>の両方が世界の中に存在可能だから、この極性理論は矛盾を許容できるのだと論じている(Priest (2000), p. 315)。これは我々が第六節で初期ラッセルの真理論に関して指摘したのと同じ考え方である。なお、『論考』説でも、愛とソクラテスとプラトンからなる同一の事態が一つの世界に二個存在することを認めるならば、この一つの世界の中で、前者の事態が存立し、後者の事態が存立していない、ということも可能であろう。もちろん、ウィトゲンシュタインはそうなってはいない(すなわち、一つの世界の中にはどちらか一方の事態しかない)と考えており、我々の『論考』説もその考えを受け入れている。

(242)現実性・非現実性という考えを使って言うと次のようになる。「ソクラテスはプラトンを愛していない」が真になるのは、ソクラテスはプラトンを愛しているという事態が存在しない世界が現実世界であるときである。この事態は現実世界以外のどこかの可能世界の中にしか存在しないという性質を有していると言える。この非現実性という性質を有した、かかる事態の存在が問題の否定文を真にしているのである。

(243)ただし、第四節では文ではなく事態が所有する性質も「存立性・非存立性」ではなく「真・偽」と呼んでいた。

(244)この議論は第六節で〈新否定のテーゼ〉を論駁したときの議論と基本的に同じである。

(245)Wittgenstein (1922), prop. 7.

(246)我々は第八節で『論考』説に替わる理論の構築を試みることになる。

(247)「p∧〜p」はどの可能世界の像にもなっていないのだから、すべての可能世界の反像になっているのではないかと思われるかもしれないが、そうではない。「p∧〜p」であるT—F図式4の二行目が表しているのは事態pが存在する可能世界であり、このような可能世界は無数にあり得る。七・三・二節の(五)で像理論拡張説を導入したときには、二行目はこれら無数の可能世界の任意の一つの可能世界を表していると考えることにした。しかし、二行目はこれら無数の可能世界の集合を表していると考えることもできる(ただし、真理の定義も変更して、あるT—F図式と像関係に立つ可能世界の集合の中のどれかの可能世界が現実世界なら当のT—F図式は真である、というようにする必要がある)。そのように考えて行った方が、「p∧〜p」と「q∧〜q」の意味は異なっているということがより明瞭になるであろう。話を簡単にするため、事態はpとqの二つだけしかないとしよう。すると、可能世界は、事態pもqも存在するW1、事態qだけが存在するW2、事態pだけが存在するW3、事態pもqも存在しないW4の四つしかない。このとき、「p∧〜p」であるT—F図式4の二行目は可能世界の集合{W1、W3}を表し、三行目は{W2、W4}を表している。したがって、「p∧〜p」はこの二つの集合に対して反像関係に立っていることになる。他方、「q∧〜q」のT—F図式

の二行目は{W1、W2}を表し、三行目は{W3、W4}を表している。よって、「q∧〜q」が反像関係に立っているのはこの二つの集合である。七・四節の(二)では、文がいくつかの可能世界の像であるとき、これらの可能世界の集合が当の文の像であると考え、この集合を当の文の意味と見なすことを提案した(註(222)参照)。ここでは、ある文と像関係にある可能世界の集合の集合を当の文の「正意味」、反像関係にある可能世界の集合の集合を「反意味」と呼ぶことにする。そうすると、正意味と反意味の順序対がまさに「意味」と呼ばれるにふさわしいものとなるだろう。さて、「p∧〜p」と「q∧〜q」の正意味はどちらも空集合φとなり同じだが、「p∧〜p」の反意味は{{W1、W3}、{W2、W4}}、「q∧〜q」の反意味は{{W1、W2}、{W3、W4}}となり、両者の反意味は異なる。したがって、「p∧〜p」の意味は<φ、{{W1、W3}、{W2、W4}}>、「q∧〜q」の意味は<φ、{{W1、W2}、{W3、W4}}>となり、両者の意味は異なる。このようにして、「p∧〜p」と「q∧〜q」は意味論的に区別されるのである。なお、トートロジーに関しては、最初から像関係が導入されているので、矛盾と同じような問題は生じない。すなわち、例えば、「p∨〜p」と「q∨〜q」の意味は最初から異なるものになっている。この註で用いられた道具を使って説明すると、「p∨〜p」の意味は<{{W1、W3}、{W2、W4}}、φ>、「q∨〜q」の意味は<{{W1、W2}、{W3、W44}}、φ>となり、両者の意味は異なっている。

(248)これは第六節で〈連言のテーゼ〉を批判したときの理由と同じである。なお、そのときにも指摘したが、通常の言語では、文を連結することは結合子なしで連言を形成することに他ならない。『論考』説の言語もそうだとすると、「ΓΔ」は「Γ∧Δ」であり、七・四節の真理操作論によると、これは「Γ」と「Δ」に論理積操作を施して得られる次のT—F図式に他ならない(T—F図式の書き方は、七・四節のものではなく、この節での書式を用いる)。

これはT—F図式5とは異なる。したがって、T—F図式5を「ΓΔ」と見なすことは、文連結に関するこの考え方のもとでは、不可能である。

(249)単純に考えればこのように言うことになると思われるが、(二)で述べた反像関係を取り入れたとすると、事情は複雑になる。なぜなら、その場合、「Δ」はW3の像だが、同時に、W2の反像でもあるのだから、W2の像である「Γ」と結合して「ΓΔ」となったとき、W2の像であるとは簡単には言えないからである(W2の反像であるかもしれない)。

文献

- Barwise, J. 1986. “Situations, Sets, and the Axiom of Foundation”, Studies in Logic and the Foundation of Mathematics 120: 21-36. Reprinted in his The Situation in Logic, Center for the Study of Language and Information, 1989, 177-200. References to the latter.

- Barwise, J. and Perry, J. 1983. Situations and Attitudes. MIT Press.

- Beall, JC. 2000. “On Truthmakers for Negative Truths”, Australasian Journal of Philosophy 78: 264–8.

- Molnar, G. 2000. “Truthmakers for Negative Truths”, Australasian Journal of Philosophy 78: 72–86.

- Priest, G. 2000. “Truth and Contradiction”, Philosophical Quarterly 50: 305–19.

- Wittgenstein, L. 1922. Tractatus Logico-Philosophicus. Routledge and Kegan Paul.

- ------ 1961. Notebooks 1914-1916. Basil Blackwell. 2nd ed., 1979. References to the latter.

A Philosophical Examination of Truth-Tables (VII)

Kouji Hashimoto

Wittgenstein’s Tractatus suggests a completely new theory concerning complex sentences. However I cannot accept the theory for three reasons. (1) If the theory is right, then any complex or atomic sentence whose meaning is determined by the theory fails to express the theory itself, which means that the theory does not capture the semantics of our ordinary language which does express the theory. (2) According to the theory, there is no semantic difference among contradictory sentences; for example, the meaning of “p∧~p” is the same as the meaning of “q∧~q” even if “p” is not equivalent to “q”. It also cannot discriminate between nonsensical and contradictory sentences semantically. (3) The main thesis of the theory is that a complex sentence is a picture of one or more possible worlds. But it is simply impossible for something to be a picture of plural possible worlds.