真理表の哲学

——意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、ラムジー的考察—— (六)

橋本康二

七・四 『論理哲学論考』の真理関数論(二) 真理操作論

前節では、T—F図式論に対する一つの有望な解釈として像理論拡張説を提示した。我々はこのように解釈されたT—F図式論にもいくつかの問題を見いだすことになり、最終的にはそれに満足することはできないのだが、それは次の七・五節で論じることにする。その前に、この七・四節では、一つの別の問題を取り上げて考察したい。これだけを独立に考察するのは、この問題に対してはウィトゲンシュタイン自身が既に答を与えているように思われるからである。あらかじめ七・一節で指摘していたように、一般に「真理関数論」と呼ばれている複合文および論理結合子を論じた『論理哲学論考』の議論は、実は、二つの理論からできており、我々はそれらをそれぞれ「T—F図式論」および「真理操作論」と呼ぶことにしたのであった。そして、T—F図式論は複合文および論理結合子の理論として一つの根本的な欠陥を抱えており、それを克服するために追加されたのが真理操作論である、というのが我々が提示したい解釈である。

(一) T—F図式論のある欠陥

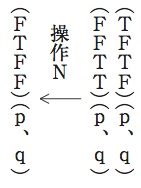

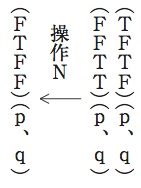

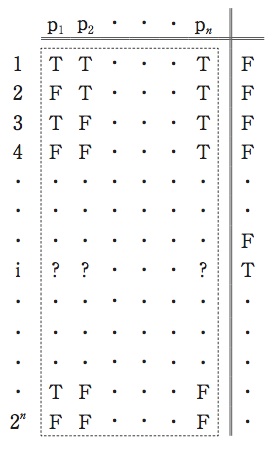

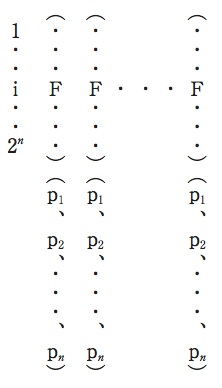

T—F図式論では、事態の像(192)である記号「p」、「q」などの下に記号「T」と「F」の可能な組み合わせをすべておき、その右端に「T」ないし「F」を任意に置いた記号配列——我々はそれを「T—F図式」と呼ぶことにしたのであった——が文とされていた。ウィトゲンシュタインが例として挙げているのはT—F図式1である。

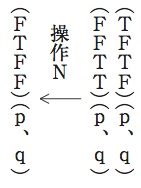

ここでウィトゲンシュタインは、このT—F図式1を次のように略記することを提案する(193)。

これは元のT—F図式から一番右の列の「T」と「F」の配列と事態の像である記号だけを抜き出したものである。ここからなぜ元のT—F図式が復元できるのかというと、事態の像の下の「T」と「F」の配列パターンを一つに固定するように約定しておくからである。この例では事態の像が二つのときの配列パターンしか示されていないが、一般にn個の事態の像が含まれているときの配列パターンは次のように決められている。すなわち、左からm番目の事態の像の下には、まず、2m-1個の「T」を連続して置き、その下に2m-1個の「F」を連続して置く。この時点で「T」と「F」の総個数が2nになっていれば、ここでこの列は終える(m=nのとき、すなわち一番右の事態の像の列ではそうなる)。総個数が2nになっていなければ、2m-1個の連続した「T」と2m-1個の連続した「F」を交互に置くことを繰り返し、それを総個数が2nになるまで続ける。

事態の像が二個の場合、T—F図式論によって文とされるT—F図式は、その構成方法から明らかなように、222=16個存在することになる。先の略記法を使ってこれらを列挙すると、次のようになる(棒線の後に書かれているのは、この略記法をさらにウィトゲンシュタインが日常言語で言い換えたものである)(194)。

(TTTT)(p、q) —— pならばp、かつ、qならばq

(FTTT)(p、q) —— pかつq、ということはない

(TFTT)(p、q) —— qならばp

(TTFT)(p、q) —— pならばq

(TTTF)(p、q) —— pまたはq

(FFTT)(p、q) —— qということはない

(FTFT)(p、q) —— pということはない

(FTTF)(p、q) —— pまたはqだが、両方ということはない

(TFFT)(p、q) —— pならばq、かつ、qならばp

(TFTF)(p、q) —— p

(TTFF)(p、q) —— q

(FFFT)(p、q) —— pでもqでもない

(FFTF)(p、q) —— p、かつ、qということはない

(FTFF)(p、q) —— q、かつ、pということはない

(TFFF)(p、q) —— qかつp

(FFFF)(p、q) —— p、かつ、pということはなく、また、q、かつ、qということもない

T—F図式論の構文論は以上のように単純明快だが、その意味論は『論理哲学論考』のテキストでは必ずしも明瞭ではなく、我々は七・三・二節の(五)で一つの解釈として像理論拡張説という意味論を与えたのであった。この意味論によると、例えば、否定の真理表が成立する理由を次のように説明できる。まず、原子文「p」として「(TFTF)(p、q)」を取り、複合文「pということはない」として「(FTFT)(p、q)」を取る。「p」が真なら、それがその像となっているところの可能世界W1(事態pとqが存立している世界)かW3(事態pは存立しているがqは存立していない世界)が現実世界である。このとき、W2(事態pは存立していないがqは存立している世界)もW4(事態pもqも存立していない世界)も現実世界ではない。しかし、「pということはない」が真であるためには、それがその像であるところのW2かW4のどれかが現実世界となっていなければならない。よって、「pということはない」は偽である。

以上の真理表の説明の問題点としてここで指摘したいのは、なぜ「(FTFT)(p、q)」が「pということはない」として選ばれるのか、という問題である。この問題に対しては、単純に、原子文「p」(すなわち、「(TFTF)(p、q)」)が真のときかつそのときに限り否定複合文「pということはない」が偽となるように、「pということはない」として「(FTFT)(p、q)」が選ばれたのである、と答えられるかもしれない。しかし、もしもこれが正しい答であるとすれば、そもそも否定に関する真理表の問題は生じないであろう。なぜなら、このとき、この問題は、「p」が真のときかつそのときに限り偽となる「pということはない」は、なぜ「p」が真のときかつそのときに限り偽となるのかという、答が自明な無意味な問いに堕し、なぜことさらこれが問題として問われなければならないのか、その理由が不明だからである。もちろん、「(TFTF)(p、q)」が真のときかつそのときに限り「(FTFT)(p、q)」が偽となるのはなぜか、という問いは有意味な問いである。しかし、「(TFTF)(p、q)」が真のときかつそのときに限り偽になるものとして「pということはない」の意味が理解されているとすれば、「pということはない」が実際に「(FTFT)(p、q)」であろうとなかろうと、「(TFTF)(p、q)」が真のときかつそのときに限り「pということはない」が偽になるのは自明のトートロジーである。これはちょうど「アリストテレスはアレクサンダー大王の教師だった」が有意味であるのに対して、「アレクサンダー大王の教師はアレクサンダー大王の教師だった」は自明でトートロジカルで無意味であるのと同じである。

『論理哲学論考』は日常言語の背後にある本当の言語構造を明らかにする試みである。ウィトゲンシュタインの考えでは、基本にあるのは、名前の連鎖である事態の像であり、これらと記号「T」と「F」から構成されたT—F図式が真/偽を担い得る文であり、これが日常言語という衣装をまとっているのである。例えば、「(TFTF)(p、q)」が日常言語では「ソクラテスは人間である」(以下、「p」と略記)と言い換えられ、「(FTFT)(p、q)」が「ソクラテスは人間であるということはない」(以下、「pということはない」と略記)と日常言語で言い換えられるのである。いま、この言い換えが日常言語の生成のある時期に恣意的に行われ、それが今日まで引き継がれているとしよう。そうすると、前段落とは違う仕方で先の問題に答えることができる。すなわち、「pということはない」として「(FTFT)(p、q)」が恣意的に選ばれたのだ、と。このように答えれば、真理表の問題が自明な問いへと堕するではないかという先の非難を確かに避けることができる。恣意的に選ばれたものが、立ち止まって吟味してみると、真理表に示されたように振る舞うことが見いだされたのである。

だが、このように考えると、今度は、真理表で述べられていることが偶然的な事実になってしまうという別の問題が生じる。何を「pということはない」として選ぶべきなのかが完全に恣意性に委ねられていることであるとすれば、我々は、日常言語を作り上げる課程で、実際には「(FTFT)(p、q)」を選んだのであるが、例えば、「(TTTT)(p、q)」を選ぶこともできたはずである。そうすると、「p」が真のとき、「pということはない」も真である。したがって、「p」が真のとき、「pということはない」は偽になるという、真理表で述べられていることは、ただの偶然的な事実にすぎないということになる。しかし、第四節でも述べたように、真理表が述べていることは必然的な事実であるというのが、我々の直観である。否定の意味を完全に恣意的な語の選択の問題だとするこの考えでは、我々のこの直観は説明できなくなってしまうのである。

この考え方では、さらに別の問題も生じる。それは、論理結合子が一つの文の中で複数個あらわれるという現象を適切に説明できないという問題である。例えば、「ということはない」という否定表現を二つ重ねた、「pということはない、ということはない」という二重否定文というものが存在し、これは「p」と常に真理値が同じである。問題になっている考え方では、二重否定文の説明は次のようにならざるを得ないであろう。すなわち、「(TFTF)(p、q)」の日常言語における言い換えとして「pということはない、ということはない」は導入されたのだ、と。しかし、「(TFTF)(p、q)」は日常言語では既に「p」として言い換えられていた。なぜ、それに加えて新たに二重否定文としても言い換えなければならないのか、その理由がまったく分からないのである。事態の像が二個のとき、本当の言語の文(T—F図式)は十六個しかないが、論理結合子を含む日常言語の文は無限個存在する。したがって、一つの文を無限個の文で言い換えることになるのだが、なぜそのようなことをするのか、事実として我々はそのような無意味なことをしているのだということ以外、適切な説明を与えることはできないように思われる。

T—F図式論自体には否定(および、その他の論理結合子)の意味を説明する理論は含まれていない。これがT—F図式論の欠陥である。したがって、別途、そうした理論を付け加える必要がある。我々がここで見たのは、論理結合子(その一例としての否定)についての二つの極端な理論であり、そのいずれにも難点があった。もしもこの両極端の中間に位置するような論理結合子についての理論があれば、これらの難点を免れた形でT—F図式論の欠陥を克服することができるかもしれない。我々はそうした理論をウィトゲンシュタイン自身が与えていると考える。それが次に見る真理操作論である。

(二) 真理操作論による欠陥の克服

七・一節で見たように、我々が「真理操作論」と呼ぶ理論の中心となる考えは次のように述べられている。

「命題は要素命題の真理関数である。/(要素命題は自分自身の真理関数である。)」(195)

「要素命題の真理関数とは、要素命題を基底としてもつ操作の結果である。(私はこの操作を真理操作と名付ける。)」(196)

この理論の中心的概念である真理操作の具体的な説明は次のように与えられている。

「いかなる真理関数も要素命題に操作(- - - - - T)(ξ、・・・・)を連続して適用した結果である。/この操作は二番目の括弧内のすべての命題を否定しており、私はこの操作をこれら諸命題の否定と呼ぶ。」(197)

「その項が命題となっているような括弧でくくられた表現を、もしも括弧の中の項の順序が無関係であるならば、私は「(ξ)」という形の記号で表す。」(198)

「したがって、私は『(- - - - - T)(ξ、・・・・)』の代わりに『N(ξ)』と書く。」(199)

ところが「(- - - - - T)(ξ、・・・・)」は先に見たようにT—F図式の略記法に他ならない。ここでは事態の像の個数を不特定にしているため、いくつかの棒線や点線が使われているが、「p」と「q」の二個に限定すると、「(FFFT)(p、q)」となり、これが省略しているのはT—F図式2である。

これは「操作」ではない。ただし、操作の結果と見ることはできるかもしれない。すなわち、事態の像「p」と「q」が先の引用で言われている「要素命題」であり、これに対していくつかの「T」と「F」を加えてしかるべき形に配列する(200)というのが「操作」で、その「結果」として得られるのがT—F図式2である、と見るのである。しかし、この見方を維持することは困難である。というのも、先の引用で、この操作は連続して適用されると言われているのだが、その結果として得られたものが意味不明のものになってしまうからである。例えば、事態の像(要素命題)「p」と「q」に問題の操作を施して得られたT—F図式2にさらに同じ操作を施して得られるのは図式3である。

一番上の行が事態の像ではなくT—F図式になっているため、図式3自体はT—F図式ではない。したがって、これが「文(=命題)」であるにしても、その意味がどうなっているのか、まったく不明である。この時点で『論理哲学論考』のテキスト解釈は暗礁に乗り上げてしまうのである。

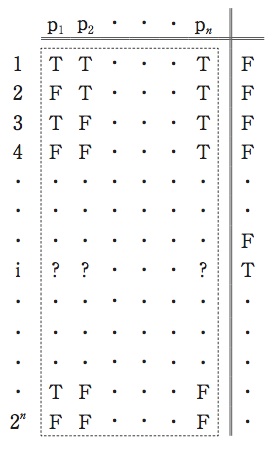

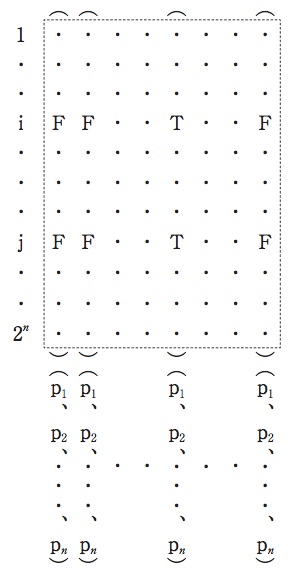

ここで我々が陥りがちなのが、次のような解釈である。まず、「N(ξ)」という表現に着目し、これがT—F図式の省略表現のさらなる省略表現であるという事実を無視して、これを原子文(要素命題)から構成された純正の複合文と考える。例えば、「p」と「q」が原子文であるとすると、「N(p、q)」が複合文として言語の中に新たに導入されると考えるのである。また、このような構成方法は連続して適用することができる。つまり、既に作られた複合文も出発点にすることができる。したがって、例えば、「N(N(p、q)、q)」も複合文である。要するに、この解釈では、問題になっている「真理操作」が文を形成するための構文論的規則と捉えられているのであり、「N」は論理結合子に他ならない。次にこの解釈は「(- - - - - T)(ξ、・・・・)」を、例えば原子文の個数が二個の場合、真理表4であると捉える。

これはT—F図式ではなく、真理表であることに注意してもらいたい。我々が七・三・二節で採用した像理論拡張説によれば、多義性・曖昧さを排除するために、T—F図式2はT—F図式5のように書かれるべきなのであった。

T—F図式5には真理概念が用いられていないが、真理表4に現れている「T」と「F」は真と偽を意味している。真理表4は「N(p、q)」の真理値が「p」と「q」の真理値にどのように依存しているのかを叙述しているものである(「p」と「q」は原子文に限定されるものではなく、文一般を代表していると見なされることになる)。つまり、真理操作論は今日の論理学の教科書に普通に見られる、いわゆる「命題論理」の構文論と意味論を展開しているのだ、とこの解釈は考えるである。今日の命題論理学と大きく違うのは、論理結合子として「N」のみを採用している点であろう(201)。論理的真理(トートロジー)を導くための公理化(公理と推論規則の設定)が行われていない点も今日の命題論理学との相違点として指摘できるであろう。また、この解釈では、「いかなる真理関数も要素命題に操作(- - - - - T)(ξ、・・・・)を連続して適用した結果である」は、今日の命題論理学で言う「真理関数的完全性」を意味していると解される。n個の原子文といくつかの論理結合子を用いて複合文を形成した場合、その真理表は、論理結合子の真理表(真理表4など)を繰り返し参照することによって作成することができる。すると、逆に、一番右端の列の一番上の行(真理表4で言うと、「N(p、q)」が占めている箇所)だけを空白にした真理表を先に任意に作成し、この真理表にふさわしい(つまり、空白にしていた箇所に書き込むことが適切な)複合文が存在するか否か、という問題が生じる。このような真理表は22n個存在するが、そのいずれに対してもふさわしい複合文が少なくとも一つ存在する場合、問題になっている論理結合子の集合は「真理関数的に完全」であると言われる。我々がいま検討中の解釈によると、『論理哲学論考』は「N」が真理関数的に完全であることを主張しているのである(202)。

我々が陥りがちな以上の解釈は確かに『論理哲学論考』の真理操作論をすっきりしたものにする。なにしろ、この解釈によると、それは現代の命題論理学に他ならないのだから。そして、この解釈は、『論理哲学論考』は現代命題論理学の基礎を築いたのだという積極的な評価を『論理哲学論考』に与えることにもなるだろう。しかし、この解釈には大きな難点がある。この解釈では、『論理哲学論考』はT—F図式論と真理操作論という両立し得ない二つの理論を展開していることになってしまう。なぜなら、前者では、事態の像と「T」と「F」を二次元的に配置したものが文(=命題)であるとされているのに対して、後者では、事態の像と「N」を直線的に配置したものが文であるとされているからである。したがって、真理操作論はT—F図式論を補完しているのだと見ることができなくなる。もっとも、真理操作論が単独で真理表の問題に答えることができるような理論であるのならば、我々としてはそれはそれで(T—F図式論とは両立しないという『論理哲学論考』内部の不整合には目をつぶって)歓迎することができる。しかし、このように解釈された真理操作論、すなわち、現代命題論理学は、真理表の問題にまったく答えることができない。それは、右に見たように、論理結合子の真理表が成立することを当然のように前提しているにすぎない。現代命題論理学は、日常言語の論理語(「ということはない」、「または」、「かつ」、「ならば」など)に着目し、それが真理に関してどのように振る舞うかを観察し、それを真理表やその他のモデル論の道具立てによって整備し、それによって形式言語の論理結合子(「〜」、「∨」、「∧」、「⊃」など)に意味を与えているだけである。真理表の問題について、現代命題論理学からは、「論理語・論理結合子は現にそのように使われているから」ということ以上の答を導き出すことはできそうにない。これに対して、現代命題論理学は、論理結合子の意味を真理関数(いくつかの真理値を引数に取り、一つの真理値を値として取る関数)と見なす新たな視点を与えたのだ、と反論されるかもしれない。実際、哲学的な解説書ではそのような視点から論理結合子の意味が語られることも多い。例えば、野矢茂樹は「否定詞とは、文の真偽に働きかけるという観点から言うならば、ある文の真偽を反転させるという働きをもった言葉にほかならない」(203)と述べているし、門脇俊介は「否定の言葉である『ない』は、『ソクラテスは賢くない』の場合のように、文の真・偽を反転させる役割をその意味として持つ・・・『ソクラテスは賢くない』は、『ソクラテスは賢い』が真ならば偽であり、偽ならば真なのであって、このような反転の機能が『ない』の意味なのである」(204)と述べている。しかし、真理表に合致した仕方で論理結合子の意味を与えるならば、それが抽象的なレベルで真理関数と見なされることになるのは当然である。論理結合子、例えば、「ない」の意味は、真偽を反転させる機能をもつ真理関数であるというのはその通りである。しかし、そのことを指摘しただけでは否定の真理表から一歩も前進していない。それをただ数学的な言葉で言い換えただけにすぎない。我々の関心は、この抽象的な機能がいかにしてこの世界で実現されているのかである。第四節で見た実在説も七・三・二節で見た像理論拡張説として解釈されたT—F図式論もこの真理関数の実現のメカニズムを探究していたのであり、こうした探究が真理表の哲学である。真理関数の段階でとどまっている現代命題論理学は真理表の哲学の段階に達していないのであり、『論理哲学論考』の真理操作論も、現代命題論理学と解釈される限り、真理表の哲学ではない。

我々の目的は真理表の問題を解明することにあるのだから、真理操作論の別の解釈の可能性を探らなければならない。そこで我々が注目したいのは、次の、「(真理)操作」についての議論が開始される最初の三つの命題である(205)。

「諸命題の構造は相互に内的関係に立っている。」(206)

「我々は我々の表記法においてこの内的関係を次のような仕方で強調することができる。すなわち、ある命題を、他の命題(操作の基底)から当のこの命題を産出するような操作の結果として表すことによって。」(207)

「操作はその結果と基底の構造間の関係の表現である。」(208)

先に見た解釈では真理操作は新しい文を形成するための構文論的規則であったが、この引用には「新しい文」という発想はない。むしろ、文(命題)の全体は既に与えられており、それらの文の間に成立しているある関係に着目し、それに依存する仕方で、既存の文から既存の文を形成する構文論的規則として、真理操作を事後的に導入しているように思われる。我々はこの観点から真理操作論を解釈したい。その際に先ず問題になるのは、既に与えられている文全体とは何かという問題であるが、これはT—F図式論で規定されたT—F図式の全体と考えるのがもっとも自然であろう。次に問題となるのは、これらT—F図式間に成立している関係とは何かという問題だが、これはこの関係の表現である真理操作を通して考えなければならない。ところが、先に見たように、真理操作の具体例として唯一挙げられている「(- - - - - T)(ξ、・・・・)(=N(ξ))」は文字通りに受け取ることができないのであった。そこで我々はこれに対して独自の読みを与えなければならない。我々はこれを次のように読みたい。

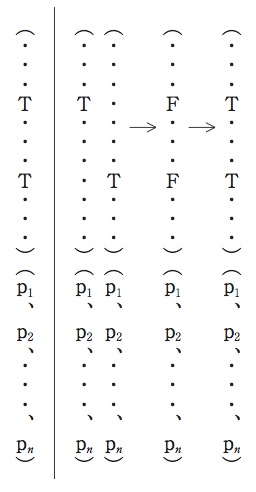

[操作N] 事態の像p1、p2、・・・、pnを含むT—F図式B1、B2、・・・、Bmが基底として与えられたとき、結果として、同じp1、p2、・・・、pnを含むT—F図式Rを次のように作れ。B1、B2、・・・、Bmのすべてにおいて右端の列の上からi番目の行が「F」ならばRの右端の列の上からi番目の行には「T」を置き、これをすべてのiについて行え(iは1以上2n以下の自然数)。次に、Rの右端の列の残りの行に「F」を置け。

T—F図式の略記法を用い、操作Nの適用の具体例を一つ示すと、図6のようになる(矢印の右側が基底、左側が結果である)。

図6

ウィトゲンシュタインが「操作」だと言う「(- - - - - T)(ξ、・・・・)(=N(ξ))」は、値が二個のとき、T—F図式7となる。

そしてこれは「p」と「q」からT—F図式7を作る操作と見なせないこともないと我々は指摘したのであった。この操作の肝心な点は、「p」と「q」の下がすべて「F」になっている行で、かつ、そうした行でのみ、右端の列に「T」を置いていることである。この肝心な点が我々の提案する操作Nでも保存されていることが、図6とT—F図式7を比較すれば、容易に見て取れるであろう。ただ、操作の基底が事態の像からT—F図式に置き換えられているのが最大の違いである。

しかし、これだけでは真理操作「(- - - - - T)(ξ、・・・・)(=N(ξ))」を我々のように読むことの正当化としては弱すぎるかもしれない。そこで、もう一つ別の点で我々の読みにも正当性があることを示しておきたい。ウィトゲンシュタインは、この真理「操作は二番目の括弧内のすべての命題を否定」(209)していると述べていた。また、より直接的に、「ξがただ一つの値しかもたない場合、N(ξ)=〜p(pではない)となり、二つの値をもつ場合、N(ξ)=〜p.〜q(pでもqでもない)となる」(210)と述べている。これは、値が一つの場合について言うと、操作「N(ξ)」は否定という操作であり、基底に対するこの操作の結果とし基底の否定文が得られる、ということを述べていると解される。基底の否定文とは、基底が真のときかつそのときに限り偽となるような文と考えるしか方法はないであろう。では、「否定という操作」とは何であろうか。先に見た我々が陥りやすい解釈は、記号「N()」の丸括弧の中に基底「p」を置くこと(『論理哲学論考』の記法)、ないし、「〜」を基底の前に置くこと(我々の一般的記法)が否定操作であると見なした。そして、この記号の意味を通常の否定の真理表で与えることによって、操作の結果である「N(p)」ないし「〜p」が基底の否定文になることは保証されていた。他方、我々が実際に採用した解釈は、T—F図式の右端の列の「T」と「F」の配列をしかるべく変化させることを否定操作と見なしたのだが、この操作の結果は基底の否定文となっているであろうか。そうなっていることは以下のように証明される。ただし、基底は一個ではなくB1、B2、・・・、Bmのm個あり、操作の結果Rがこれらの否定論理和(〜B1∧〜B2∧・・・∧〜Bm)になっていることを示す。B1、B2、・・・、Bmのすべてが偽だとする。このとき、これらのすべてにおいて右端の列の上からi行目が「F」になっており、この行に対応する可能世界が現実世界になっている。これらの基底に操作Nを適用した結果のRでは、右端の列の上からi行目が「T」になり、この行に対応する可能世界が現実世界になっているので、Rは真である。次に、B1、B2、・・・、Bmのどれかが真であるとする。このとき、この真である基底の右端の列の上からj行目が「T」になっており、この行に対応する可能世界が現実世界になっている。この基底に操作Nを適用した結果Rでは、右端の列の上からj行目が「F」になり、この行に対応する可能世界が現実世界になっているので、Rは偽である。よって、Rは基底の否定論理和になっている(m=1のとき、Rは基底B1の否定(〜B1)になっている)。したがって、我々の解釈でも問題の真理操作は「二番目の括弧内のすべての命題を否定」していることになるのである。

さて、操作の結果として文を表すことによって文の構造間の内的関係が強調されるというのが真理操作論の主張であったが、我々の解釈した操作Nによって強調される関係とは次のようなものになると思われる。

[関係N] すべてのiについて、事態の像p1、p2、・・・、pnを含むT—F図式B1、B2、・・・、Bmのすべてにおいて右端の列の上からi番目の行が「F」ならば同じp1、p2、・・・、pnを含むT—F図式Rの右端の列の上からi番目の行は「T」であり、B1、B2、・・・、Bmの少なくとも一つにおいて右端の列の上からi番目の行が「T」ならばRの右端の列の上からi番目の行は「F」である。

この関係は、例えば、「(TFTF)(p、q)」と「(FFTT)(p、q)」の対と「(FTFF)(p、q)」の間には成立しており、「(TFTT)(p、q)」と「(FTFT)(p、q)」の間には成立していないようなものである。

これに対して、このような図形的な関係が果たして「構造間の内的関係」と言われ得るようなものなのかという疑問が生じるかもしれない。しかし、T—F図式に我々は既に意味論を与えており、T—F図式間の図形的な関係は、その意味の間の関係に直接連動しているということに注意すべきである。我々は、七・三・二節で提案した像理論拡張説で、T—F図式は一個ないし複数個の可能世界の「像」であると見なした。これは、この一個ないし複数個の可能世界の集合をT—F図式の「意味」と考えることに等しい。今、T—F図式B1、B2、・・・、Bm、Rの意味である可能世界の集合をそれぞれB1*、B2*、・・・、Bm*、R*とし、これらのT—F図式の間に関係Nが成立しているならば、次の関係が成立する。

[関係N*] 任意の可能世界iに関して、iがR*の成員であるのは、iがB1*、B2*、・・・、Bm*のいずれの成員でもないとき、かつ、そのときに限る。

具体例を一つ見ておこう。「(TFTF)(p、q)」と「(FFTT)(p、q)」の対と「(FTFF)(p、q)」の間には関係Nが成立しているのであった。事態pとqが共に存立している可能世界をW1、qのみ存立している可能世界をW2、pのみ存立している可能世界をW3、pもqも存立していない可能世界をW4とすると、(TFTF)(p、q)*={W1、W3}、(FFTT)(p、q)*={W3、W4}、(FTFF)(p、q)*={W2}である。したがって、明らかに関係N*が成立している。図形としての記号の間に関係Nが成立していることの背後には、このように意味の間に関係N*が必ず成立しているという事実があり、意味が記号の本質である以上、関係Nは「内的関係」と言い得るであろう(211)。

我々の陥りやすい解釈では、論理結合子Nは真理関数的に完全か否かという問題が生じ、『論理哲学論考』はこれに肯定的に答えているのだと解釈された(ただし、その証明は『論理哲学論考』では与えられていない)。これに対し、我々が現在追求している解釈では、真理関数的完全性の問題はどうなるのであろうか。まず、真理操作論抜きのT—F図式論の枠内でのみ考えてみよう。T—F図式論で文とされるT—F図式は、一見すると、真理関数ではないように思われる。現在一般的な命題論理学(我々の陥りやすい解釈がモデルにしたもの)では、原子文が基本にあり、それらが論理結合子と組み合わさることで複合文が形成される。そして、複合文の真偽は、その構成要素である原子文の真偽から決定される。したがって、複合文は、構成要素の原子文の真理値を引数に取り、自身の真理値をイメージ(関数の値)とするような関数(すなわち、真理関数)と見なせるのであった。ところが、T—F図式には論理結合子に相当するものはなく、内部に原子文を構成要素として含むという構造をもっていない。すなわち、T—F図式には原子文/複合文という区分は存在しないのである(ただし、この問題についてはすぐに再検討することになる)。なるほど、内部に「p」、「q」などの事態の像は含んでいるが、これらは存立ないし非存立を値として持つのであって、真偽を値として持つものではない。よって、T—F図式は真理関数であるようには見えないのである。しかし、例えば、既に見たように「(FTFT)(p、q)」は「(TFTF)(p、q)」が偽のときかつそのときに限り真になるのであるから、「(FTFT)(p、q)」は真理関数であると見なせる。すなわち、明示されていないが、「(TFTF)(p、q)」の真理値を引数に取り、自身の真理値をイメージとして取る真理関数と見なせるのである。したがって、一般の命題論理学と同様、真理関数的完全性の問題は生じる。すなわち、T—F図式はどの程度まで真理関数を表現できるのであろうか、と。事態の像が一般にn個のときで考えてみよう。このとき構成されるT—F図式は22n個である。他方、引数としてn個の真理値を取る真理関数は22n)個存在する。したがって、n個の事態の像を含むT—F図式がn+1個の真理値を引数として取る真理関数(全部で22n+1個ある)を完全に表現することはもとより不可能である。では、n個の真理値を引数として取る真理関数を完全に表現することは可能であろうか(少なくとも個数なら十分なだけあるので、可能性はある)。これが実際に可能であることは次のように示される。

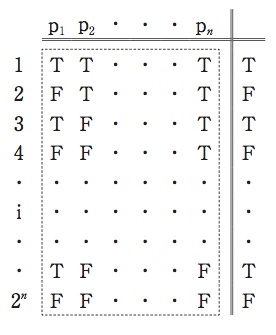

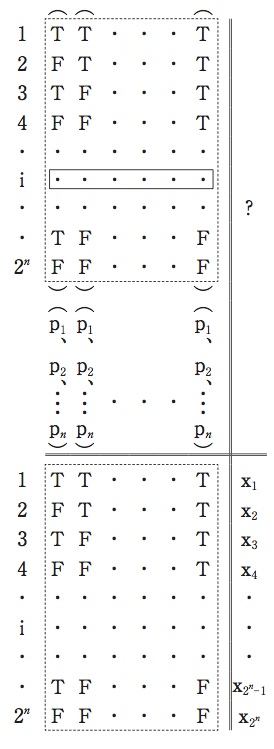

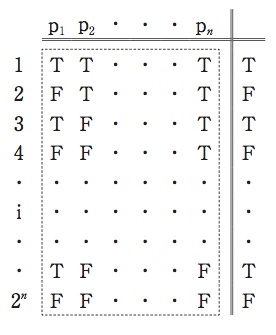

n個の事態の像p1、p2、・・・、pnから構成されているT—F図式の中から、その右端の「T」と「F」の配置パターンがp1、p2、・・・、pnのどれかの下の「T」と「F」の配置パターンと同じになっているものを選び出し、これらを「要素命題」と呼ぶことにする。例えば、T—F図式8はp1の下と同じ配置パターンを右端に持つ要素命題である(T—F図式8の左端の数字は参照の便宜のために付されているものであって、図式を構成するものではない)。

T—F図式8

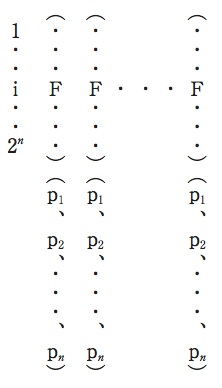

事態の像はn個あるのだから要素命題は全部でn個存在する。我々は、任意のT—F図式はこれらの要素命題の真理値を引数に取る真理関数である、と考えることにする。任意の真理関数は真理表9を通して与えることができる。

真理表9

この表の二重横線の上かつ二重縦線の左にあるのはT—F図式の省略記法で書かれた要素命題であり、左から順にp1、p2、・・・、pnと同じ配置パターンを持つ要素命題である。したがって、ここにできる「T」と「F」の配置パターン(点線で囲まれた部分)はT—F図式8の事態の像の下の「T」と「F」の配置パターン(点線で囲まれた部分)と同じであることに注意しておこう。二重横線の下にある点線で囲まれた「T」、「F」はそれぞれ「真」、「偽」を意味している(これに対して二重横線の上の「T」、「F」は「真」、「偽」を意味しているのではなく、本来、チェックマークなど別の記号を使うべきであり、また、T—F図式8の事態の像の下の「T」、「F」は「存立」、「非存立」を意味しており、「○」、「╳」を使った方が良いのであった)。一つの行は「T」と「F」からのn個の重複順列になっており、2n個あるすべての重複順列が列挙されている。その配置パターンは、T—F図式8の事態の像の下の「T」と「F」の配置パターンと同じになっていることに注意しておこう。結局、T—F図式8と真理表9の中の点線で囲まれた三つの部分はすべて同じ仕方で「T」と「F」が配置されているのである。二重横線の下の右端の列は変数になっているが、変数の各々が任意に真理値を取ると、具体的な真理関数が与えられる。真理値の取り方は22n通りあるから、与えられる真理関数も22n)個である。これらの真理関数の各々に関して、二重横線の上の右端の列(クエスチョンマークが書かれている箇所)にふさわしいT—F図式が存在するならば(すなわち、すべての要素命題の真理値がその下に記されているものであるとき、その右端の列に記されている真理値を取るようなT—F図式が存在するならば)、問題の真理関数がこのT—F図式によって表現されるので、真理関数的完全性が示されたことになる。このようなT—F図式が存在することは次のようにして分かる。要素命題がすべて真理表9の二重横線の下のi行で示されている通りの真理値を取っているとする。このとき、ある一つの要素命題の真理値がi行でTであれば、その要素命題の右端の列(真理表9の省略記法では右端の列しか書かれていないが、本来はT—F図式8のようになっている)が「T」になっている行がその像になっているところの可能世界(以後、これを「行が写像している可能世界」と表現することにする)が現実世界の候補である。この要素命題の真理値がi行でFであれば、その右端の列が「F」になっている行が写像している可能世界が現実世界の候補であるである。このような現実世界の候補となる条件を満たしているのが要素命題のi行(二重横線の上のi行)が写像している可能世界である。これは、真理表9では二重横線の上と下で「T」と「F」が同じ仕方で配列されているから、そうであると言える。しかし、一般には他の行が写像している可能世界も現実世界の条件を満たしている可能性がある。例えば、要素命題「(TFTF・・・TF)(p1、p2、・・・、pn)」の真理値がTのとき、奇数行が写像している可能世界は、どれも現実世界の候補である。したがって、現実世界の候補を一つに絞ることはできない。しかし、すべての要素命題を考慮に入れると、現実世界の候補になるのはi行が写像している可能世界だけに限定される。なぜなら、なお他の行が写像している可能世界も候補になるとしたら、真理表9の二重横線の上のi行(これは一つのT—F図式のi行ではなく、省略記法で書かれたn個のT—F図式を横に並べたときにできる「T」と「F」の二次元的配置、すなわち、点線で囲まれた部分のi行のことであり、図で実線で囲んで示している行である)と同じパターンで「T」と「F」が配置されている行がこの点線で囲まれた部分の他の行にもあることになるが、これはあり得ないからである。というのも、先に注意したように、ここの「T」と「F」の二次元的配置はT—F図式8の点線で囲まれた部分のそれと同じであり、後者はこのような同じ行がないように作られているからである。それゆえ、すべての要素命題が真理表9の二重横線の下のi行で示されている通りの真理値を取っているならば、要素命題のi行(すなわち、T—F図式8のi行)が写像している可能世界が現実世界である。さて、xiがTだとする。このとき「?」にふさわしいのは、右端の列のi行が「T」になっているT—F図式である。なぜなら、T—F図式のi行が写像している可能世界が現実世界だからである(この可能世界は現実世界の単なる候補ではなく、まさに現実世界そのものになっている)。同じ理由で、xiがFのときは、「?」にふさわしいのは、右端の列のi行が「F」になっているT—F図式である。したがって、変数x1、x2、x3、x4、・・・、x2n-1、x2nの値が任意に与えられたとき、「?」にふさわしいのは、これらの値の配列と同じ記号配列を右端にもったT—F図式である(例えば、変数に与えられた値がすべてTのときは、「(TTTT・・・TT)(p1、p2、・・・、pn)」が「?」にふさわしいものとなる)。以上で、n個の真理値を引数として取る任意の真理関数がn個の事態の像を含むT—F図式によって表現されることが示された。

我々は、T—F図式論内部で真理関数的完全性の問題が生じ、それに肯定的に答えることができることを見た。ここに真理操作論を加えると次のような問題が生じる。すなわち、真理操作論は、要素命題に真理操作Nを何回か適用して得られたものが文であると規定しているのだから、ここで規定された文の外延とT—F図式論が規定する文の外延は一致するのか、という問題が生じる。一致していなければ『論理哲学論考』は異なる二つの構文論を展開していたことになるから、むろん一致することが望まれる。実際、一致することは以下のように証明される。

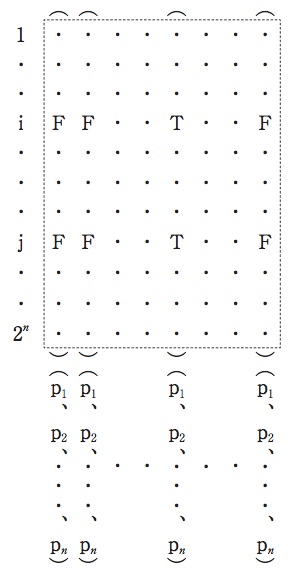

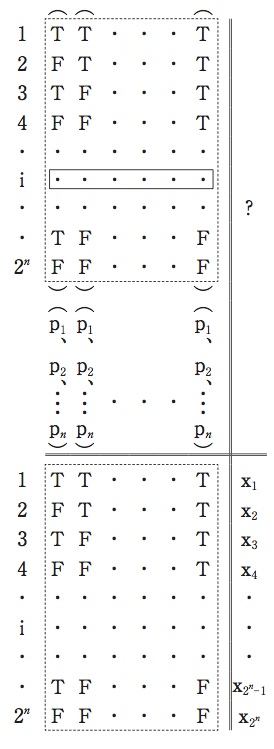

まず、真理操作Nの結果として得られるのはT—F図式であるから、真理操作論で規定された文がT—F図式論で規定された文でもあることは明らかである。次に、この逆を示そう。すなわち、n個の事態の像p1、p2、・・・、pnを含む任意のT—F図式は要素命題に真理操作Nを何回か適用することによって得られる、ということを示す(212)。先と同様、右端の列の「T」と「F」の配置が事態の像の下の「T」と「F」の配置と同じになっているT—F図式を「要素命題」と呼ぶことにする(213)。そして、piの下の配置と同じ配置を右端の列に持つ要素命題を「pi+」と書くことにする。また、pi+に真理操作Nを一回適用して得られたT—F図式を「pi-」と書くことにする。さて、任意のT—F図式が与えられたとしよう。このとき、このT—F図式の右端列を一番上から調べ、最初に「T」が書き込まれている行を見つけ出す。見つかれば(これをi行とする)、この行においてそれぞれの事態の像の下に何が書かれているかを調べる(T—F図式10参照)。

T—F図式10

「p1」の下が「T」ならp1-を、「F」ならp1+を選び出し、この選択を順に「pn」まで行う。終了すれば、選択したT—F図式を順に並べる。すると、並べられたT—F図式の右端の列のi行はすべて「F」になる(T—F図式が省略記法で書かれた図11参照)。

図11

そして、i以外のすべての行に関しては、必ずいずれかのT—F図式において「T」になっているはずである。その理由は以下の通り。i以外の行jですべてが「F」になっているとしよう。並べられているT—F図式のうち、要素命題に真理操作Nを一回適用して得られたもの(先に末尾に「-」を付けて表記することにしたもの)を適用前の元の要素命題に置き換える。そうすると、もはやi行もj行もすべてが「F」になっているとは限らない。しかし、「T」が現れているにしても、i行とj行で同じ場所(同じT—F図式)において「T」になっている。なぜなら、問題のT—F図式を元の要素命題に置き換えるということは、そのT—F図式の(右端の列の)「T」を「F」に、「F」を「T」に斉一的にすべての行において置き換えることに他ならないからである。したがって、i行とj行において、「T」と「F」の配列パターンは依然として同一である(図12参照)。

図12

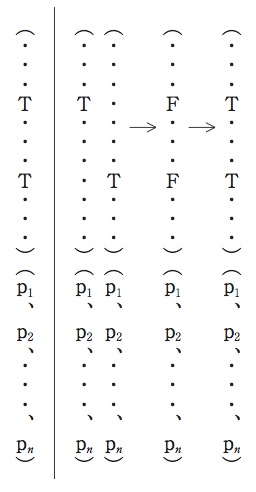

しかし、これは不可能である。なぜなら、図12の点線で囲まれた「T」と「F」の二次元的配置は、要素命題の作り方から明らかなように、図10の点線で囲まれた「T」と「F」の二次元的配置と同じであり、後者は、このような「T」と「F」の配列が同じになっている行がないように作られているからである。つまり、j行のような行は存在しないのである。よって、図11では、すべてが「F」になっている行はiだけである。したがって、この図で集められているT—F図式の集合に対して真理操作Nを適用すると、i行だけが「T」になっており、他の行はすべて「F」になっているT—F図式が得られる。以上の作業を最初に与えられたT—F図式の右端列が「T」になっているすべての行に対して行う。そうすると、m個の「T」が最初のT—F図式の右端列に現れているならば、m個のT—F図式が得られ、その各々は、右端列の一行だけが「T」になっており、その行は最初のT—F図式の右端列においても「T」になっている。したがって、このm個のT—F図式に対して真理操作Nを適用すると、最初のT—F図式の右端列の「T」を「F」に、「F」を「T」に一斉に置き換えたT—F図式が得られる。ゆえに、得られたこのT—F図式に真理操作Nを適用すると、最初のT—F図式が得られる。なお、理解を助けるため、m=2のときの状況を図式化しておくと、図13のようになる。

図13

この図の縦線の左側は最初に与えられたT—F図式であり、右側の最初の二つは、そこから右に述べたm(=2)回の作業で得られたT—F図式である。「(・・・T・・・)」の「・・・」の箇所はすべて「F」であり、「(・・・F・・・)」の「・・・」の箇所はすべて「T」であることを示している。矢印は真理操作Nが適用されたことを示している。これまで述べてきたことは、最初に与えられたT—F図式の右端列に「T」が現れる場合である。どこにも「T」がない場合、すなわち、すべてが「F」である場合は、p1+とp1-に真理操作Nを適用すれば、最初のT—F図式が得られる。

以上で証明された、T—F図式のすべてが要素命題に真理操作Nを何回か適用して得られるということは、純粋に構文論的な事実であり、真理関数的完全性の問題とは関係ないと思われるかもしれない。しかし、既に示したとおり、T—F図式の全体で真理関数的に完全なのであった(すなわち、n変数の真理関数はn個の事態の像をもつT—F図式のどれかで表現されるのであった)。したがって、以上で証明されたことは、真理操作Nが真理関数的に完全であることだ、とも言い得るであろう。

『論理哲学論考』は明らかに真理操作Nの真理関数的完全性という特異性に注目している。この特異性は一般的な意味での論理学にとっては重要な事実であるかもしれないが、我々の言語の実際を解明するという目的にとっては、あまり重要とは言えない。すなわち、理想的な言語を構築するのであれば、この事実を使って真理操作を一種類に限定することもできるだろうが、我々の実際の言語では事実として他の種類の真理操作も用いられているかもしれないし、そのことに特に問題があるとは思えない。ウィトゲンシュタインも「否定、論理和、論理積、等々は操作である」(214)と述べて、他の真理操作があることを認めている。これらが具体的にどの様な操作であるかは述べられていないが、Nのときと同様、次のように推測できる。(否定は操作Nの特殊ケースであるが、別な操作として独立に立てた。論理和と論理積の基底の数は不特定にもできるが、ここでは二個に限定した。含意と同値は「等々」の例として挙げた。なお、ここでのT—F図式はすべて事態の像p1、p2、・・・、pnを含むものである。また、iは1以上2n以下の自然数である。)

[否定操作] T—F図式B1が基底として与えられたとき、結果として、T—F図式Rを次のように作れ。B1の右端の列の上からi番目の行が「F」ならばRの右端の列の上からi番目の行には「T」を置き、これをすべてのiについて行え。次に、Rの右端の列の残りの行に「F」を置け。

[論理和操作] T—F図式B1、B2が基底として与えられたとき、結果として、T—F図式Rを次のように作れ。B1、B2の右端の列の上からi番目の行がともに「F」ならばRの右端の列の上からi番目の行には「F」を置き、これをすべてのiについて行え。次に、Rの右端の列の残りの行に「T」を置け。

[論理積操作] T—F図式B1、B2が基底として与えられたとき、結果として、T—F図式Rを次のように作れ。B1、B2の右端の列の上からi番目の行がともに「T」ならばRの右端の列の上からi番目の行には「T」を置き、これをすべてのiについて行え。次に、Rの右端の列の残りの行に「F」を置け。

[含意操作] T—F図式B1、B2が基底として与えられたとき、結果として、T—F図式Rを次のように作れ。右端の列の上からi番目の行がB1は「T」、B2は「F」ならばRの右端の列の上からi番目の行には「F」を置き、これをすべてのiについて行え。次に、Rの右端の列の残りの行に「T」を置け。

[同値操作] T—F図式B1、B2が基底として与えられたとき、結果として、T—F図式Rを次のように作れ。B1、B2の右端の列の上からi番目の行がともに「T」もしくは「F」ならばRの右端の列の上からi番目の行には「T」を置き、これをすべてのiについて行え。次に、Rの右端の列の残りの行に「F」を置け。

いずれの操作も、関係Nのときと同様、それぞれ以下のようなT—F図式間に成立する構造的関係に基づいている。

[否定関係] すべてのiについて、T—F図式B1の右端の列の上からi番目の行が「F」ならばT—F図式Rの右端の列の上からi番目の行は「T」であり、「T」ならば「F」である。

[論理和関係] すべてのiについて、T—F図式B1、B2の右端の列の上からi番目の行がともに「F」ならばT—F図式Rの右端の列の上からi番目の行は「F」であり、どちらかが「T」ならば「T」である。

[論理積関係] すべてのiについて、T—F図式B1、B2の右端の列の上からi番目の行がともに「T」ならばT—F図式Rの右端の列の上からi番目の行は「T」であり、どちらかが「F」ならば「F」である。

[含意関係] すべてのiについて、T—F図式B1の右端の列の上からi番目の行が「T」でB2の右端の列の上からi番目の行が「F」ならばT—F図式Rの右端の列の上からi番目の行は「F」であり、B1の右端の列の上からi番目の行が「F」かB2の右端の列の上からi番目の行が「T」ならば「T」である。

[同値関係] すべてのiについて、T—F図式B1、B2の右端の列の上からi番目の行がともに「T」かともに「F」ならばT—F図式Rの右端の列の上からi番目の行は「T」であり、片方が「T」で他方が「F」ならば「F」である。

以上で見てきた真理操作論(215)によって、我々が最初に見たT—F図式論の欠陥を有意義な仕方で克服することが可能になる。T—F図式論の欠陥とは、否定という論理結合子に関して言うと、どのT—F図式が「pということはない」なのかの説明が存在しない、という欠陥である。真理操作論による説明はこうである。T—F図式「p」と否定関係にあるT—F図式が「pということはない」である、あるいは、同じことだが、「p」に否定操作を適用して得られたT—F図式が「pということはない」である。我々は否定文を選択する方法として、トートロジカルな選択方法と恣意的な選択方法の二つを検討し、どちらも受け入れられないと論じた。真理操作論はこの両極端の難点を免れているであろうか。

先ず、トートロジーの問題から検討しよう。「T—F図式『p』と否定関係にある(あるいは、これに否定操作を適用して得られた)T—F図式は、『p』が真のときかつそのときに限り、偽である」は単なる同語反復、トートロジーではない。もちろん、これは必然的な真理であるが、そのことは問題にならない(むしろ、我々の直観的な理解からすると、必然的な真理でなくては困る)。我々が問題視したのは、「『p』が真のときかつそのときに限り偽となるT—F図式は、『p』が真のときかつそのときに限り、偽である」という文字通りの同語反復、トートロジーである。真理操作論による否定文の選択は、真理表の問題とそれに対する答をトートロジカルで自明なものにしてしまうことはない。「p」が真のときかつそのときに限り偽となるということと、「p」と否定関係にあることは、別々の概念として把握され、例えば七・三・二節でなされたような探究の結果、それらの外延が一致することが見いだされるのであり、それは決して自明なことではないのである。

次に、恣意性の問題を検討しよう。真理操作論が否定文の選択を我々の恣意に委ねているのではないことは明らかであるように思われる。原子文としてT—F図式「p」が与えられたら、真理操作論によると、否定文「pということはない」であるのは「p」と否定関係にある(あるいは、「p」に否定操作を適用して得られる)T—F図式であり、それ以外ではありえない。ここに我々の選択の自由はない。もちろん、他のT—F図式を「pということはない」と呼ぶ自由はあるし、そう呼んでいる他の可能世界も存在するだろう。しかし、真理操作論は、否定文の本質は否定される文と否定関係にあること(あるいは、否定される文に否定操作を適用して得られること)と定めているのだから、この可能世界においても、否定文は我々の世界において「pということはない」と呼ばれていたT—F図式である。それがこの可能世界でどう呼ばれているかは関係ない。また、否定文などの選択が恣意的ではないことから、一つのT—F図式が複数の論理結合子を使って様々に表現される現象も無理なく説明できる。例えば、「p」は「pということはない」に対して否定関係にあるが、「pということはない」も「p」に対して否定関係にあるから(あるいは、「p」に否定操作を適用して「pということはない」得られるが、それにまた否定操作を適用すると「p」が得られるから)、「p」は「pということはない、ということはない」とも呼ばれ得るのである。

しかし、恣意性に関しては一つ問題が生じる。原子文「p」が与えられれば、それと否定関係にあるT—F図式が否定文「pということはない」になるのだが、そもそもT—F図式の内のどれが原子文として選択されるのか、という問題である。もしも原子文の選択が恣意的だとしたら、否定文の選択も結局は恣意的なものなのだということにならないだろうか。

この問題を考えるために、先に簡単に言及した原子文と複合文の区別の問題を再考しておきたい。まず、T—F図式論のみの枠内において考えてみたい。我々は、T—F図式は、内部に他のT—F図式を構成要素として含むという構造を持っていないから、それらの間に原子文/複合文という区分はないと考えた。しかし、より一般的な観点から、T—F図式間に構造が単純/複雑であるという区分を設けることはできないだろうか。n個の事態の像をもつ22n)個のT—F図式はすべて同じ構造を持つから(差異は右端列の「T」と「F」の配置パターンの違いだけである)、そこには構造上の複雑さの違いはないように思えるかもしれない。しかし、要素命題、例えば、「(TFTF・・・TF)(p1、p2、・・・、pn)」は、事態p1が存立している可能世界が現実世界であるとき、かつ、そのときに限り真であるから、同じ真理条件を持つ「(TF)(p1)」と論理的に同値である。したがって、要素命題の実際の構造は他のT—F図式よりも単純であると言ってもよいであろう。また、これより単純な構造をしたT—F図式はあり得ない(事態の像が零個のT—F図式というものは存在しないから)。よって、要素命題は、構造上もっとも単純であるという意味で、「原子命題」と呼ばれるに値するだろう。しかし、そうすると要素命題以外にも原子命題は存在することになる。すなわち、要素命題に真理操作Nを適用したもの、例えば、「(FTFT・・・FT)(p1、p2、・・・、pn)」、トートロジー「(TTTT・・・TT)(p1、p2、・・・、pn)」、矛盾「(FFFF・・・FF)(p1、p2、・・・、pn)」である。これらはそれぞれ順に「(FT)(p1)」、「(TT)(p1)」、「(FF)(p1)」と論理的に同値であり、これらの構造上の複雑さは「(TF)(p1)」と同じである。したがって、(論理的に同値なものの)構造上の単純さという観点からT—F図式内部に原子文/複合文という区別を付けることはできるが、その場合、我々の一般的な表記法での文「p」、「〜p」、「p∨〜p」、「p∧〜p」(および、これらのどれかと論理的に同値な文、例えば、「〜〜p」など)が原子文に分類されることになり、原子文と複合文の区分に関する我々の一般的な理解とは異なるものとなる。

次に、真理操作論の中で原子文/複合文の区分を考えてみよう。今日の命題論理学での原子文は構造上もっとも単純な文と理解されているが(ただし、関係の項数の多少は構造上の複雑さとは無関係であると見なされている)、同時に、文形成の出発点とも理解されている。そして、そのように理解された原子文としては、論理結合子を内に含まない文p、q、r、・・・しかあり得ない。そこから出発して、文形成規則に従って、論理結合子を含むすべての複合文が形成されるのである(図14参照)。

図14

p → 〜p → 〜p∧(q∨r)

↗

q → q∨r

↗

r

命題論理の文形成はこのようになっているので、例えば、「〜p」を出発点に置くというようなことはできず、この点に自由度はない。これに対して、真理操作論における文の形成は、あるT—F図式を文として定め、それに真理操作Nを適用して得られたT—F図式を新たな文として認める、という具合で進んで行くのだから、出発点にどのT—F図式をもってくるかは自由であるようにも思われる。しかし、真理関数的に完全であるためにはT—F図式のすべて(事態の像がn個なら22n個のT—F図式のすべて)を文として認めることができなければならないが、そうした条件がつくと、出発点を完全に自由にするわけにはいかない。我々は、真理操作論では要素命題(右端の列の「T」と「F」の配置パターンが事態の像の下のそれと同じT—F図式)を出発点にしてすべてのT—F図式を導いた。他のT—F図式を出発点に選んですべてのT—F図式を導き出すことも可能であるが、しかし、それが不可能な出発点もある。事態の像が一個の場合で考えてみよう。要素命題「(TF)(p)」からすべての(四個の)T—F図式が導かれることは先に証明したとおりである。「(FT)(p)」から出発した場合、これに真理操作Nを適用すると「(TF)(p)」になるから、やはりここからすべてのT—F図式を導くこともできる。しかし、トートロジー「(TT)(p)」や矛盾「(FF)(p)」からは不可能である。右端列が二行とも同じ記号なので、どのように真理操作Nを適用しても、常に結果は二行とも同じ記号になってしまうからである。したがって、構造上の複雑さという観点からはこの四つのT—F図式内に差異を設けることはできなかったが(216)、文形成の出発点になり得るかという観点から見れば、「(TF)(p)」と「(FT)(p)」を他の二つ(トートロジーと矛盾)から差異化し、より「原子的」なものと見なすことができる(217)。しかし、この二つを相互に区分することは依然として不可能である。

『論理哲学論考』は、註(213)で見たように、「(FT)(p)」ではなく「(TF)(p)」の方を原子文「p」と見なしているが、その理由は述べられていない。ただ、原子文(要素命題)に関して、「もっとも単純な命題、要素命題は一つの事態の存立を主張する」(218)というコメントがある。「(TF)(p)」は、事態pが存立しているときかつそのときに限り真になるから、一つの事態の存立を主張している文であると言えるであろう。他方、「(FT)(p)」は一つの事態の非存立を主張している文であると言えるだろう。ウィトゲンシュタインが一つの事態の存立を主張しているという特性を原子文(要素命題)の本質と見なしたかどうかは分からないが、我々がそう見なすことはできる。その場合、原子文の選択はこの特性に基づいて一意的に行われることになる。しかし、果たしてこの特性が原子文の本質と言えるほどのものなのかについては疑問が生じる。構造上の単純さや文形成の出発点という特性と比べると、この特性が論理的に重要であり意義があるとは思えないからである。この考え方を採用すると、一つの事態の存立の主張と非存立の主張には論理的に重要な差異はなく、どちらをより原子的、要素的と考えるかは、恣意的な決定の問題となる。どちらの道を取るべきかは、ここではもはや検討しないが、仮に後者の道を取ったとしても、否定文の選択が完全に恣意的な問題になるわけではないことには注意しておこう。選択肢は絞られることになるからである(事態の像が二つなら、四つの内の二つから選択することになる)。また、原子文が選択されるとその否定文は一つに決定されるのだから、恣意性の問題は事実上、生じていないことになる。恣意性の問題というのは、否定文の選択が恣意的なものだとしたら、真理表に述べられていることが偶然的な事実に堕してしまうという問題であった。しかし、原子文として何を選択するにしても、否定文はそれと否定関係にあるもの(ないし、それに否定操作を適用したもの)が選択されるのであれば、否定の真理表に述べられていることは成立し、結局、それは必然的な真理になるからである。

検討しておかなければならない問題がなお一つ残っている。論理結合子という記号は結局のところ何なのかという問題である。『論理哲学論考』はこの問題に対してあまり明確な答を与えていない。消極的には、「『論理定項[=論理結合子]』は何かを代理するのではない」(219)、「操作[の記号=論理結合子]はむろん何も述べない」(220)と言われている。多少、積極的な主張としては、「論理的操作記号[=論理結合子]は句読点である」(221))というのがあるぐらいである。何事も語らない句読点のような記号とはいったい何なのであろうか。

真理操作論では、例えば、否定文とは何かが考察されたが、否定の論理結合子「ということはない」ないし「〜」の意味が直接、考察されたわけではない。しかし、否定文の考察の過程で、我々は否定文に言及しなければならなかった。事態の像が二個で、原子文として「(TFTF)(p、q)」を選択した場合、この原子文を否定した文に言及するために最初に用いられた記号は次である。

そして、「(TFTF)(p、q)」を否定した文として「(FTFT)(p、q)」が選択されるのは否定操作に基づくのであると考え、この否定文は新たに次のような記号によって言及されるようになった。

(16) 「(TFTF)(p、q)」に否定操作を適用して得られたT—F図式

「(FTFT)(p、q)」は否定関係に基づいて選択されたとも考えられ、その場合この否定文は次の記号で言及されることになった。

(16*) 「(TFTF)(p、q)」と否定関係に立つT—F図式

さて、この段階で我々は新しい否定記号を導入する動機を得たことになる。すなわち、

(17) ・・・に否定操作を適用して得られたT—F図式

ないし、

という長い表現を、次のように略記したくなるのである。

(18) ・・・ということはない(記号化すると、〜・・・)

表現(18)という省略表現を使い、さらに「(TFTF)(p、q)」を「p」と略記するならば、(16)および(16*)は次のようになる。

(19) pということはない(記号化すると、〜p)

否定という論理結合子はこのようにして言語に導入された省略表現であると考えることができるかもしれない。だが、この考えを受け入れることはできない。なぜなら、我々の言語における「pということはない」は文であり、諸可能世界の像であり、真偽という評価を受けるものであるのに対して、この考えにおける「pということはない」(すなわち、(19))は文に言及する表現、すなわち、名前であり、真偽という評価とは無縁なものだからである。(19)は我々の言語の否定文ではあり得ない。

しかし、この考え方を受け継いで、よりもっともらしい考え方を展開することも可能である。先に注意しておいたように、否定操作ないし否定関係は図形としての文の間の図形的な操作ないし関係であったが、これは文の意味の間の操作ないし関係に連動しているのであった。したがって、意味の間の操作ないし関係として否定などの論理結合子を理解する可能性が出てくる。そのために、従来のT—F図式の意味論を若干、変更しておきたい。これまでは、T—F図式は一つないし複数の可能世界の像であるとされていたが、ここでは、可能世界の集合の像(すなわち名前)であると考えることにする(222)。したがって、T—F図式が真であるのは、それが名指している可能世界の集合の中に現実世界が含まれているときかつそのときに限られる、ということになる。T—F図式の意味(可能世界の集合)の間で否定操作と否定関係を考えると、次のようになる。

[否定操作#] 可能世界の集合Γ1が与えられたら、その補集合であるΓ2を作れ。

[否定関係#] 任意の可能世界iに関して、iが可能世界の集合Γ1の要素ならば、iは可能世界の集合Γ2の要素ではなく、Γ1の要素でないならば、Γ2の要素である。

原子文「(TFTF)(p、q)」の意味である、これが名指している可能世界の集合は{W1、W3}であり、その否定文「(FTFT)(p、q)」の意味は{W2、W4}である。そこで、否定操作ないし否定関係を使うと、否定文の意味を名指す表現として、「(FTFT)(p、q)」ではなく、次を使うことができる。

(20) (TFTF)(p、q)に否定操作#を適用して得られた可能世界の集合

(20*) (TFTF)(p、q)と否定関係#に立つ可能世界の集合

ここで、

(21) ・・・に否定操作#を適用して得られた可能世界の集合

ないし、

(21*) ・・・と否定関係#に立つ可能世界の集合

という表現を、次のように略記することにする。

(22) ・・・ということはない(記号化すると、〜・・・)

そうすると、(20)および(20*)は次のようになる。

(23) pということはない(記号化すると、〜p)

(19)とは違い、(23)は文の名前ではなく、可能世界の集合の名前であり({W2、W4}を名指している)、真偽の評価を受け(W2かW4が現実世界なら、真)、この点で、他の文と何ら異なるところはない。したがって、(23)は我々の言語の中の否定文「pということはない」の候補にふさわしく、以上の説明は我々の言語における否定という論理結合子の説明として適切であるように思われる。だが、果たしてそうであろうか。

右の説明は論理結合子の意味を通常の関数と同等なものであると捉えている。関数表現「・・・の父」の意味が、例えば、次郎は一郎の息子だとすると、次郎を引数に取り、一郎をイメージとして持つような関数であるのと同様に、論理結合子「・・・ということはない」の意味は、例えば、{W1、W3}を引数に取り、{W2、W4}をイメージとして持つような関数である、と見なされているのである。だが、そうすると、「操作と関数は混同されるべきではない」(223)というのが『論理哲学論考』の基本的立場であり、否定は操作なのだから、関数と見なすことはできないはずだ、という反論がなされるかもしれない。まず最初に、この反論を検討しておきたい。

確かに『論理哲学論考』は操作と関数を峻別し、その理由も述べている。しかし、ブラックが明瞭に指摘しているように、その理由は理由になっていないように思われる。そうした理由の例を一つだけ挙げておこう。それは、「関数は自分自身の引数になることはできないが、操作の結果は自分自身の基底になることができる」(224)から、これによって操作と関数は区別されるのだ、というものである。確かに、pを基底として、それに否定操作#を適用すると、結果として〜pが得られるが、これ自体を基底にして、それにさらに否定操作#を適用することも可能であり、その結果として〜〜pが得られる(〜〜pは{W1、W3}である)。だが、ブラックは、関数の値(イメージ)も当の関数の引数になり得ることを指摘し、この区別に意味がないことを示している(225)。例えば、表現「・・・の父」が表す関数が次郎を引数に取ると、関数の値は次郎の父(=一郎)になるが、これ自体を当の関数の引数に取ることも可能であり、その場合の関数の値は次郎の父の父になる(次郎の父の父すなわち一郎の父が太郎だとすると、この場合の関数の値は太郎になる)。ブラックの指摘はあまりにもあたりまえであり、なぜ『論理哲学論考』がこれほど単純な間違いを犯しているのか謎であったが、ピーター・ヒルトンがこの謎に対して鮮やかな解明を与えてくれた。すなわち、彼によると、ウィトゲンシュタインが操作と峻別しているのは、普通の意味での関数ではなく、「命題関数というラッセル的な概念であり、それがウィトゲンシュタインの直接の攻撃目標なのである」(226)。このように捉えれば『論理哲学論考』の挙げる不可解な理由も理解可能になるとヒルトンは主張する(227)。先に挙げた理由について考えてみよう。ラッセルの命題関数とは他の対象と結合することで事態(ラッセルはこれを「命題」と呼んでいる)となるような存在者である。『論理哲学論考』の対象も他の対象と結合して事態を構成するのだから、ある意味でラッセルの命題関数を受け継いだものと言える。そこで、ここでは、『論理哲学論考』の対象を命題関数の例として考えたい。七・二節で見たように、対象は、任意の対象と結合して事態を構成できるわけではなく、論理形式を有することによって、どの対象と結合することができるのかがあらかじめ決定されているのであった。七・二節では、a、b、F、Gという四つの対象を導入し、最初の二つは論理形式X「Fと結合でき、Gとも結合できるが、それ以外とは結合できない」を持ち、後の二つは論理形式Y「aと結合でき、bとも結合できるが、それ以外とは結合できない」を持つ、というモデルを考えた。このモデルでは、Fとaは結合して事態Faを構成できるが、FがFaと結合してFFaになることは、Fが有する論理形式Yによって、できない。このことを言い換えると次のようになる。命題関数Fがaを引数にとると、命題関数の値は事態Faになるが、これが当の命題関数F自体の引数になって、値として事態FFaを持つことは、Fが持つ論理形式Yによって、不可能である。通常の関数や操作と違って、この場合の命題関数では、その値が自分自身の引数になることはできないのである。

『論理哲学論考』を整合的に読むためには今のところヒルトンの解釈しか見あたらないので、我々はこれを受け入れることにしたい。これによって、操作を通常の関数と同列のものと見なし、操作を表す論理結合子は関数記号の一種であると考えることが可能にはなる。しかし、本当の問題はこれから生じる。関数記号の意味とはいったい何であるのか。

関数記号の意味を『論理哲学論考』の枠内で説明するには、関数記号もまた対象(「関数」と呼ばれる種類の対象)を名指す名前であると考えるのがもっとも自然であろう。しかしこれは普通の関数(=操作)を命題関数と考えることであるから、ヒルトンの解釈した『論理哲学論考』の基本的立場(関数=操作と命題関数を混同すべきではない)に違反することになる。また、「操作は何も述べない」という『論理哲学論考』の主張とも矛盾することになる。しかし、そうしたテキスト上の不整合は度外視したとしても、この考えには根本的な難点があることをヒルトンが指摘している。関数記号「・・・の父」が対象(関数)Φを名指しているとするならば、表現「アレキサンダー大王の父」はアレキサンダー大王とΦからなる複合体を名指していることになり、この複合体はマケドニア王フィリッポス二世その人である。しかし、「マケドニア王フィリッポス二世が息子のアレキサンダーからなる集合体であるというのは完全に無意味であり、前者が後者よりも複合的であるというのもほとんど無意味である」(228)。否定の論理結合子「・・・ということはない」で考えると、この無意味さはより明瞭になる。これが対象(関数)Ψを名指しているならば(229)、「pということはない」はΨと可能世界の集合{W1、W3}からなる複合体を名指し、これが同時に{W2、W4}とならねばならないが、それは論理的に不可能である。もっとも、関数(ΦやΨ)は対象(アレキサンダー大王や{W1、W3})と結合することによって、いわば魔術的変化のようなものを起こし、別の対象(マケドニア王フィリッポス二世や{W2、W4})へと転換する、ということなら想定可能かもしれない。しかし、これは、事態は対象の連鎖であるとする『論理哲学論考』の存在論とは相容れないし、そもそもこのようなオカルト的な想定に意味があるとは思えないので、この可能性は除外すべきであろう。

次に考えられるのが、ラッセルの記述理論を導入する方法である。関数表現「・・・の父」を含む文

は、この関数の基礎になっている関係を表現する動詞「もうける」(この語は男が子供を作るという意味で使用する)を使うと、記述理論によって次のように分析される。

(25) 次郎をもうけたものがただ一つだけ存在し、かつ、そのものは人間である。

ウィトゲンシュタインは否定操作の基礎に否定関係があることをはっきりと認めていたし、我々によるその発展型である否定操作#の基礎にも否定関係#があった。否定操作#に言及している(20)は既に否定関係#に言及した(20*)に書き換えられていたが、我々はこれを依然として関数表現「・・・と否定関係#に立つ可能世界の集合」を含んでいると見なしていた。そこでこれを記述理論によって書き換えたいのだが、我々は最初から躓いてしまう。(20*)は文になっておらず、文でなければ記述理論は適用できないからである。そこで、まず、次のように(20*)を文の形に変換しなければならない。

(26) (TFTF)(p、q)と否定関係#に立つ可能世界の集合は真である。

ここで述語「・・・は真である」は「・・・の要素の一つが現実世界である」を意味している。この述語を『論理哲学論考』の言語論に導入することが果たして認められるのか、大いに疑問が生じるが、その点は議論のために黙認することにしよう。(26)を記述理論で分析すると次のようになる。

(27) (TFTF)(p、q)と否定関係#に立つ可能世界の集合がただ一つだけ存在し、かつ、それは真である。(230)

しかし、(27)には大きな問題がある。それは(27)が論理結合子を含んでいるという問題である。(27)は論理結合子の意味を説明しようとしているのに、その説明の中で論理結合子を用いており、説明は循環してしまい、結局、説明にはなっていないのである(231)。

すべての可能性を検討しつくしたわけではないから、断言することはできないが、『論理哲学論考』の言語論の中に論理結合子を(23)のように関数記号として導入することは困難であると思われる。我々は『論理哲学論考』の言語論を我々自身の言語のモデルと見なしており、我々自身の言語には論理結合子が含まれていることは否定しようがない事実であるから、別の仕方で『論理哲学論考』の言語論の中に論理結合子を導入する方法を考えなければならない。

我々が直面している問題はこうである。「(FTFT)(p、q)」が意味しているもの、すなわち、{W2、W4}を「(TFTF)(p、q)ということはない」も意味しているのだが、これは如何にしてなのか(図28参照)。

図28

「(FTFT)(p、q)」

↘

{W2、W4}

↗?

「(TFTF)(p、q)ということはない」

「(FTFT)(p、q)」が{W2、W4}を意味する方法はT—F図式論の意味論が与えてくれているが、「(TFTF)(p、q)ということはない」が{W2、W4}を意味する方法についてはT—F図式論は教えてくれないのである。

そこで我々は、「操作は何も述べない」というウィトゲンシュタインの注意を文字通りに受け取って、「・・・ということはない」は、否定の関数というオカルト的な対象や否定関係#については一切何も述べていないと考えたい。では、それを除いた「(TFTF)(p、q)」だけで{W2、W4}を意味しているのかといえば、そういうことはもちろん不可能である。そうすると、「(TFTF)(p、q)ということはない」は如何にして{W2、W4}を意味し得るのか。我々の答はこうである。「(TFTF)(p、q)ということはない」の実体は「(FTFT)(p、q)」であり、「(TFTF)(p、q)ということはない」はこの実体に添えられた句読点のようなものである。「・・・ということはない」だけではなく、「(TFTF)(p、q)」も込みで、全体が句読点のようなものである。句読点のようなものの方は何も述べておらず、何も意味していない。意味作用を行っているのは実体の方であり、これはT—F図式論の意味論に従って{W2、W4}を意味している。ただ、我々の言語では、実体の方が省略されて句読点のようなものの方だけが残っているのであり、それが「(TFTF)(p、q)ということはない」という否定文である(実際はさらに「(TFTF)(p、q)」は「p」と省略されるので、否定文は「pということはない」になる)。では、この句読点のようなものは何をしているのか。「(TFTF)(p、q)」と「(FTFT)(p、q)」の間に否定関係が成立しており、したがって、前者に否定操作を適用することで後者が得られることは事実である。だが、我々が否定文を主張するとき、次のようにこの事実をも主張しているわけではない。

(29) (FTFT)(p、q)、かつ、「(FTFT)(p、q)」は「(TFTF)(p、q)」に否定操作を適用することによって得られる。

我々が主張したいのは最初の連言肢だけである。しかし、この主張がなされるとき、「(TFTF)(p、q)」に実際に否定操作を適用してなされることもある。我々が否定操作の実際の適用ということで念頭においているのは、例えば、誰かが「ソクラテスは火星人だ」(これを「(TFTF)(p、q)」とする)と主張し、それを受けた誰かが「そんなことはない」と反論するような場合である。後者の省略されている発言の実体は「(FTFT)(p、q)」だが、それは前者の発言「(TFTF)(p、q)」を受けて、それに否定操作を適用して発言されたのだと考えられる。後者の発言には言わば形成に到る履歴がついているのであり、「(TFTF)(p、q)ということはない」(=「そんなことはない」)はこの履歴を表示しているのである(232)。履歴の表示は出発点となる文と操作を表す論理結合子を並べることによってなされる。ただし、出発点となる文は一般に複数個であることができ、また、操作も繰り返して適用されることがあるので、どれに対してどの操作が適用されたのかをはっきりさせるための工夫が必要になる(例えば、記号化された言語では、図14の「〜p∧(q∨r)」のように、括弧がこの役目を担う)。履歴の表示は何らかの事態を名指しているわけではなく、したがって、真偽が問題になるような主張を行っているわけではない。そうではなく、我々は、表示された履歴を通して、履歴が付されている当の文の実体部分が何であるのかが読み取れるのであって、履歴の表示はそのための情報を提供しているのである。それゆえ、履歴を表示している部分だけが残り、実体部分は省略されるようになったのである。しかし、繰り返して言うが、この残っている部分は何も語っていないのであり、語っているのは、あくまで、省略されている実体部分である。

以上の解釈は、論理結合子は「何も述べない」、「句読点である」という『論理哲学論考』のコメントを重視したものではあるが、文形成の履歴の表示といった『論理哲学論考』には明示されていない考えに頼っているので、『論理哲学論考』の忠実な解釈とは言えないかもしれない。しかし、他に満足のいく解釈も見あたらないので、我々はこれを我々の解釈した『論理哲学論考』の真理操作論の一部と考えることにする。ただし、真理操作論の中心部分が何であるのかは忘れないでおこう。T—F図式の中のどれが否定文(選言文、連言文、等々)と見なされるべきなのかが問題なのであったが、真理操作論は、否定操作ないし関係(論理和操作ないし関係、論理積操作ないし関係、等々)を導入することで、この問題に明瞭に答えたのである。だが、T—F図式論はこれ以外にも問題を抱えている。その検討が次節(七・五節)の課題である。

註

(192)これを我々はかつて「原子文」と呼んでいたが、七・三・二節の(五)で、T—F図式論では、もはやこれは文とは見なせないものになっていることを指摘した。そこで、「原子文」とは呼ばず、「事態の像」と呼ぶことにする。

(193)Wittgenstein (1922), prop. 4.442.

(194)Wittgenstein (1922), prop. 5.101. なお、ここでの日常言語での言い換えには問題がある。例えば、「(TFTF)(p、q)」の場合に顕著なことだが、「p」はこのT—F図式(の略記法)の部分表現にすぎないが、日常言語ではこのT—F図式全体が「p」とされている。これはきわめて誤解を招きやすい言い換え方なので、本来は「r」とでも言い換えるべきであろう。もっとも、ウィトゲンシュタインは、我々の日常言語がこのようにまぎらわしい言い換えを現にしているのだと考えているのかもしれない。すなわち、我々の日常言語は、事態の像である「p」をそのままT—F図式「(TFTF)(p、q)」の言い換えに流用しているのかもしれないのである。

(195)Wittgenstein (1922), prop. 5.

(196)Wittgenstein (1922), prop. 5.234.

(197)Wittgenstein (1922), prop. 5.5.

(198)Wittgenstein (1922), prop. 5.501.

(199)Wittgenstein (1922), prop. 5.502.

(200)具体的には次のようになる。まず、要素命題(我々の言葉で言えば、事態の像)を横一列に並べる。その下に、T—F図式の略記法を説明したときと同じ仕方で、「T」と「F」を並べる。最後に、これがこの操作のもっとも肝心な点なのだが、すべてが「F」になっている行(すなわち一番下の行)の右端に「T」を置き、それ以外の行の右端には「F」を置く。

(201)「N(x1、x2、x3、・・・)」は日常言語では「x1でもx2でもx3でも・・・でもない」と表現され、本文でも引用したとおり、ウィトゲンシュタインはこの表現が意味する操作を「これら諸命題の否定(die Negation dieser Sätze)」と呼んでいる。今日では、項数を二個に限定した「x1でもx2でもない」は「joint denial」と呼ばれている(日本語ではこの語の定訳はなく、選言を否定したものと論理的に同値であることから「否定論理和」と呼ばれている)。この否定論理和を記号化するときは一般に「↓」が使われる。この記号は、日常語「x1とx2は両立しない」の記号表現「|」(この記号が意味する操作は「alternative denial」、日本語では「否定論理積」と呼ばれている)が発見者にちなんで「シェファー・ストローク」と呼ばれたのと同様に、「シェファー・ダガー」と呼ばれている。ところが、非常に面倒なことなのだが、否定論理和を表すためにシェファー・ストローク「|」が使われることもないわけではない。現にウィトゲンシュタインがそうなのである(例えば、Wittgenstein (1922), props. 5.501, 5.1311 を見よ)。なお、シェファーはブール代数の演算子として「|」を導入し、これを命題論理で解釈すると「x1でもx2でもない」になると指摘し、この表現を記号化するときに「∧」を用い、これが表す操作を「rejection」と呼んだ(Sheffer (1913), p. 487)。そして彼は「〜」(否定)と「∨」(選言)が彼の「∧」(rejection)によって定義できることを指摘しているのだが、同様のことは「p∧qを一貫して論理定項『pではないかqではない[すなわち、pとqは両立しない]』と解釈しても成り立つ」と述べている(Sheffer (1913), p. 488)。つまり、シェファー自身が同一の記号「∧」によって否定論理和と否定論理積の両方を意味させているのだから、シェファー・ストローク「|」の使用法の混乱は無理がないのかもしれない。シェファーの仕事を受けて、ジャン・ニコは一つの公理と一つの推論規則から命題論理のトートロジーがすべて導出できることを示したのだが、その際に使用した論理結合子記号が「|」であり、これはシェファーの「∧」を受け継いだものである。そして、シェファーの論文で「|」(正確には「∧」)が否定論理和と否定論理積のどちらをも意味し得るとされていることに注意しつつ、「⊃」(含意)を定義する場合、「|」を否定論理和と解すると「((p|p)|q)|((p|p)|q)」となり複雑だが、否定論理積と解すると「p|(q|q)」と単純になることから、否定論理積と解することが好ましいと述べ、「|」で否定論理積を意味することにしている(Nicod (1917), 32)。「|」で否定論理積を意味することが比較的一般的になったのは、ニコのこの論文の影響によるのかもしれない。

(202)ポストは「〜」(否定)と「∨」(選言)の対が真理関数的に完全であることを示した(Post (1921), pp. 167-8)。これと、前註で見たシェファーの結果をあわせると、「↓」(否定論理和)が真理関数的に完全であることが示される。『論理哲学論考』の「N」は「↓」の機能を拡張したものだから(「N」が取れる項の数を二個に制限すれば、「N」と「↓」は論理結合子として同じになる)、これによって、「N」が真理関数的に完全であることも示されたことになる。

(203)野矢(一九九四)、一六頁。

(204)門脇(一九九六)、八五頁。

(205)ただし、「操作」という語自体が『論理哲学論考』に初めて現れるのは Wittgenstein (1922), prop. 4.1273 である。

(206)Wittgenstein (1922), prop. 5.2.

(207)Wittgenstein (1922), prop. 5.21.

(208)Wittgenstein (1922), prop. 5.22.

(209)Wittgenstein (1922), prop. 5.5.

(210)Wittgenstein (1922), prop. 5.51. 『論理哲学論考』では連言記号として「・」(ドット)が使われている。

(211)「内的」は『論理哲学論考』のジャーゴンでもあり、ここで述べたことがその独特の意味に即しているかは簡単には言えないが、ここではこれ以上問わないことにする。

(212)ここで与える証明は一般的なものである。事態の像を二個に限定したとき、T—F図式は全部で十六個存在するが、その各々が要素命題に真理操作Nをどのように適用すれば得られるのかという具体的な手続は、アンソニー・ケニーらが与えている(Kenny (1973), p. 71 を参照せよ)。

(213)我々はT—F図式論内部における真理関数的完全性の問題を論じる際に「要素命題」という語を導入したが、『論理哲学論考』はこの問題を論じておらず、「要素命題」という語を使う必要性は全くなかった。したがって、使うにしてもその語の定義をどのように与えるかはまったく自由であった(異議を唱えられたら別の語を使えばよい)。しかし、本文で見たように、真理操作論では、「要素命題」に対して真理操作Nを連続して適用することですべての命題(=文)が得られる、とはっきり述べられているのだから、我々の要素命題の定義が果たして正当なものであるのかという疑問が生じる。七・二節で見たように、『論理哲学論考』の公式的見解では、要素命題は名前の連鎖である。しかし我々はこれまでの議論の中で、名前の連鎖は真理の担い手たる文(=命題)と見なすことはできず、文と見なせる本来的な真理の担い手はT—F図式であり、名前の連鎖はT—F図式の部分でしかないと考えた(そして、名前の連鎖は「事態の像」と呼ぶことにした)。また、本節(七・四節)では、名前の連鎖に真理操作Nを適用するということが意味不明であることを指摘した。したがって、『論理哲学論考』の公式見解にもかかわらず、我々は名前の連鎖を要素命題と考えることはできない。では、我々の定義は『論理哲学論考』から完全に逸脱しているのだろうか。必ずしもそうではない。本文で見たように、『論理哲学論考』は二個の事態の像を含む十六個のT—F図式を列挙した上で、その中の「(TFTF)(p、q)」を「言葉にすると、p」、「(TTFF)(p、q)」を「言葉にすると、q」と述べ、他のT—F図式、例えば「(TTTF)(p、q)」は「言葉にすると、pまたはq」と述べていた(ただし、言葉にされた「p」、「q」はT—F図式内部の事態の像ではないので、本来は別の記号を使うべきであったことに注意)。一般に、後者は「複合文」とよばれ、前者は「原子文」と呼ばれ、区別されている。ウィトゲンシュタインにもこの区別が心にあり、「原子文」の代わりに「要素命題」という用語を用いたのではないかと推測される。そう考えると、ウィトゲンシュタインも、T—F図式の右端の列の「T」と「F」の配置パターンが事態の像の下のそれと同じものを「要素命題」と呼んでいたことになり、我々の定義と一致するのである。

(214)Wittgenstein (1922), prop. 5.2341.

(215)真理操作論は量化文の問題も扱っているが、それは本論の主題を超えることなので、ここで論じることはできない。

(216)我々は、「(TF)(p)」、「(FT)(p)」は「(TT)(p)」、「(FF)(p)」と構造上の複雑さは同じであると考えたが、前者二つには右端列に「T」と「F」の両方が現れているのに対して、後者二つにはどちらか一方しか現れていないということに着目すると、むしろ前者二つの方が構造的には複雑であると言うべきなのかもしれない。

(217)マリア・セレッソは、『論理哲学論考』の「Elementarsatz」は他の文(命題)の部分を構成している、という考えは誤解であることを指摘し、これを英語で「atomic proposition」と訳すことは、こうした誤解を誘発するから不適切であり、「elementary proposition」という訳語の方が適切であると述べている(Cerezo (2005), p. 65n)。日本語では「Elementarsatz」も「elementary proposition」も「要素命題」と訳すことが一般的である。しかし、「要素」には「構成要素」という意味が強く(特に集合論の用語として使われた場合はそうである)、「原子文(命題)」と比べて特に優れている訳語とは言えない。「原始文(命題)」とでも訳されていた方がまだ良かったであろう。

(218)Wittgenstein (1922), prop. 4.21.

(219)Wittgenstein (1922), prop. 4.0312.

(220)Wittgenstein (1922), prop. 5.25.

(221)Wittgenstein (1922), prop. 5.4611.

(222)野矢も、『論理哲学論考』における文の意味は可能世界の集合(これを彼は「真理領域」と呼んでいる)と考えられるのではないか、という提案を行っている(野矢(二〇〇二)、一一〇頁)。しかし、文を可能世界の集合の像ないし名前と考えているわけではなく、この点において我々の考えとは異なる。

(223)Wittgenstein (1922), prop. 5.25.

(224)Wittgenstein (1922), prop. 5.251.

(225)Black (1964), p. 261. 彼は「・・・の平方」を関数の例に用いているが、以下では「・・・の父」を用いる。

(226)Hylton (1997), p. 144.

(227)Hylton (1997), pp. 144-6. 本文での以下の議論はヒルトンの論述に忠実ではないが、基本的な考えは同じである。

(228)Hylton (1997), p. 144.

(229)Ψは第四節で想定された否定性という論理的対象とは異なることに注意して欲しい。後者は事態と結合してより複合的な事態を形成するものであるが、前者は、本文で見るように、そうではない。

(230)「否定関係#」という表現が名指す対象(すなわち、否定関係#)の存在には問題はない。(TFTF)(p、q)(={W1、W3})と(FTFT)(p、q)(={W2、W4})の間に否定関係#が成立すること、すなわち、これら三者が結合して事態を形成することにも問題はない。この点で、先に想定された関数という対象Ψとは異なる。なお、否定関係#は対象であり、それゆえ命題関数であるが、否定という操作がこれと同一視されているわけではないから、操作と命題関数を峻別するという立場と直ちに矛盾しているわけではない。

(231)否定結合子の意味を説明しようとする(26)の中には否定結合子は含まれていないから、これだけでは直ちに循環しているわけではないが、そこに含まれている論理積の意味を説明しようとするならば、「・・・と***の対と論理積関係#に立つ可能世界の集合がただ一つだけ存在し、かつ、それは真である」という文に訴えねばならないが、これには論理積が含まれており、結局、説明は循環してしまうのである。

(232)表示されているのは、文の形成の履歴ではなく、文の意味の形成の履歴と考えることもできる。すなわち、最初の人物が意味している(TFTF)(p、q)(={W1、W3})を受けて、二番目の人物は、この意味に否定関係#を適用して、(FTFT)(p、q)(={W2、W4})を意味しているとも考えられる。

文献

- Black, M. 1964. A Companion to Wittgenstein’s ‘Tractatus’. Cornell University Press.

- Cerezo, M. 2005. The Possibility of Language: Internal Tensions in Wittgenstein’s Tractatus. CSLI Publications.

- Hylton, P. 1997. “Functions, Operations, and Sense in Wittgenstein’s Tractatus”, in W. W. Tait (ed.), Early Analytic Philosophy: Essays in Honor of Leonard Linsky, Open Court Press, 91-105. Reprinted in his Propositions, Functions, and Analysis: Selected Essays on Russell’s Philosophy, Oxford University Press, 2005, 138-52. References to the latter.

- Kenny, A. 1973. Wittgenstein. Harvard University Press. Revised edition, Blackwell Publishing, 2006. References to the latter.

- Nicod, J. 1917. “A Reduction in the Number of the Primitive Propositions of Logic”. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 19: 32–41.

- Post, E. L. 1921. “Introduction to a General Theory of Elementary Propositions”, American Journal of Mathematics 43: 163-85.

- Sheffer, H. M. 1913. “A Set of Five Independent Postulates for Boolean Algebras, with Application to Logical Constants”, Transactions of the American Mathematical Society 14: 481-8.

- Wittgenstein, L. 1922. Tractatus Logico-Philosophicus. Routledge and Kegan Paul.

- 野矢茂樹、一九九四、『論理学』、東京大学出版会。

- ————、二〇〇二、『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む』、哲学書房。文庫版、筑摩書房、二〇〇六。参照は後者。

- 門脇俊介、一九九六、『現代哲学』、産業図書。

A Philosophical Examination of Truth-Tables (VI)

Kouji Hashimoto

According to the syntactic theory of Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus, a sentence has a structure which is similar to a truth table. Let “p” be a picture of a state of affairs, then there exist four sentences as follows:

Then Wittgenstein identifies (2) as an elementary sentence and (3) as the negation of the elementary sentence (2). But why? That is the first question I want to consider in this paper. Wittgenstein thinks that the nature of negation consists in transforming a sentence into another one by switching “T” for “F” and “F” for “T” in the right-hand column of the sentence. If this view on negation is right, then there is no problem with the identification of (3) as the negation of (2). On the other hand, however, I argue that there is no logically good reason why we should identify (2) as an elementary sentence; we can regard (3) as an elementary sentence and (2) as the negation of (3) without any logical problems. Identifying (3) as the negation of (2), Wittgenstein uses “~p” instead of (3). He says that the symbol “~” does not represent. But what is it? That is the second question. I argue that the symbol “~” does not assert anything but indicates the history that the sentence itself (i.e. “~p”) is constructed from (2) by applying the operation of negation (i.e. switching “T” for “F” and “F” for “T” in the right-hand column of the sentence).