真理表の哲学

——意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、ラムジー的考察—— (五)

橋本康二

七・三・二 T—F図式論の解釈

本論文のこれまでの論述で既に何度か言及したが、『論理哲学論考』の中には我々が「T—F図式」と呼ぶことにした記号配列(T—F図式1)が見いだされる(160)。

これが、今日我々が論理学の教科書でよく目にする単なる「pならばq」の真理表であるならば、すなわち、複合文「pならばq」の真理値がその構成要素である原子文「p」と「q」の真理値によってどのように決定されているのかをただ単に述べているにすぎないものであるならば、我々はこれに注意を払う必要はないであろう。なぜならば、本論文における我々の関心は、このように複合文の真理が決定されるのはなぜなのか、という真理表の問題を解明することにあるからである。また、歴史的価値もあまりないということになるだろう。真理表は『論理哲学論考』以前に既に現れているからである(161)。しかし、『論理哲学論考』ではT—F図式は単なる真理表ではなく、「以下は命題[=文]記号である」(162)として、T—F図式それ自体が複合文そのものとして提示されているのである。後年、このことをウィトゲンシュタインは講義の中で次のように振り返っている。

「私は以下のような図式を書くことで論理的諸命題の自明性を説明することを試みた。

これは命題「pかつq」を書くための別の方法として与えられた。・・・

ついでに言うと、この種の図式は私の発明ではない。フレーゲが用いている。私の発明と言える唯一の部分は——たいしたことはないのだが——この図式を(フレーゲのように)問題になっている命題の説明として使ったことにあるのではなく、当の命題を表す記号として使ったことにあった。」(163)

しかし、真理表が文(ウィトゲンシュタインの用語では命題)そのものであるとする考え方——我々はそれを「T—F図式論」と呼ぶことにしたのであった——がウィトゲンシュタインの独創であるとしても(164)、それが正確には何を意味しているのかは必ずしも明らかではない。本節ではT—F図式論の意味内容を確定させることを試みる。まず最初に、代表的ないくつかの解釈を取りあげ、真理表の問題の解明という観点から見ると、それらが満足行くものではないことを論じる。次に、ある程度は満足がいくと思われる我々自身の解釈を提示する。

(一)従来の解釈(1)——自己真偽主張説

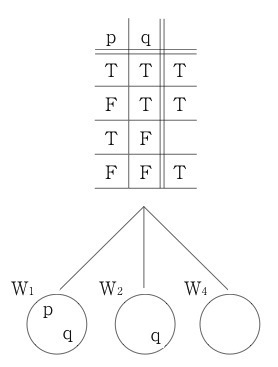

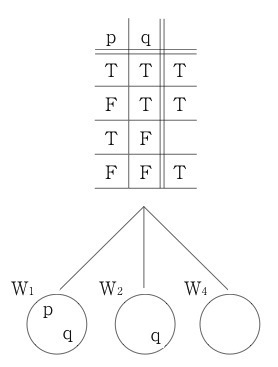

普通の真理表は複合文の真偽が構成要素文の真偽にどのように依存しているのかを主張している。例えば、真理表1

は、次の文(3)と同じ意味内容のことを主張している。

(3) 「p」が真かつ「q」が真なら「pならばq」は真、かつ、「p」が偽かつ「q」が真なら「pならばq」は真、かつ、「p」が真かつ「q」が偽なら「pならばq」は偽、かつ、「p」が偽かつ「q」が偽なら「pならばq」は真である。

そうすると、真理表1が何らかの複合文Xそのものであるという考えは、複合文Xは文(3)にほかならない、つまり、文(3)の省略形にすぎない、という考えであると解釈できるであろう。文(3)の主張する意味内容は、厳密に考えるといくつもの疑問がただちに生じるが、とりあえず直観的には自明である。ただ、その中に現れている「『pならばq』」という表現の使用には直観的に理解する際にも疑問が残るだろう。いったいこの表現は何を指示しているのであろうか。ここで、真理表1そのものであると想定されている複合文X——言い換えると、文(3)そのものであると想定されている複合文X——がまさに「pならばq」であるとしてみよう。そうすると、文(3)の中の「『pならばq』」という表現は文(3)を指示していることになる。ようするに、文(3)は自己言及的な文なのである。かくして、文(3)の言わんとすることをより直観的に理解可能な形で書くならば、次のようになるだろう。

(4) 「p」が真かつ「q」が真なら自分自身は真、かつ、「p」が偽かつ「q」が真なら自分自身は真、かつ、「p」が真かつ「q」が偽なら自分自身は偽、かつ、「p」が偽かつ「q」が偽なら自分自身は真である。

『論理哲学論考』のT—F図式では通常の真理表で「pならばq」が記入されている欄(一番上の行の一番右の列)が空白になっており、このことはT—F図式が自己言及的な主張文(4)と解釈されるべきことを示唆しているのかもしれない。しかし、この問題についての『論理哲学論考』の簡潔な叙述からウィトゲンシュタインの本当の意図というものを導き出すことは不可能であろう。以下、我々は、T—F図式が複合文であるという『論理哲学論考』の説の可能な解釈を考え、それが真理表の問題の解明という我々の問題に対してどの程度役立ちうるのかを考察したい。

複合文をT—F図式と見なし、さらにそれを自らの真偽を述べた自己言及的な主張文と見なす立場を「自己真偽主張説」と呼ぶことにしよう。自己真偽主張説の特徴は、T—F図式の右端の列の「T」をT—F図式自体に述語付けられた述語「真である」と解釈する点にある。さて、こうした特徴をもつ自己真偽主張説によって真理表の問題について何らかの前進が得られるであろうか。この問いに対して、自己真偽主張説を『論理哲学論考』の解釈として採用していると思われる飯田隆(165)は次のように肯定的に答えている(彼は「pならばq」ではなく「pまたはq」のT—F図式をもとにして『論理哲学論考』の立場を説明している)。

「『p∨q』と書く代わりに、この表[=T—F図式]を書くことによって、ある主張がなされる、と考えるのである。つまり、真理表[=T—F図式]とは、三つの命題、「p」、「q」、「p∨q」の間の関係を表現しているものではなく、複合的命題そのものを表現するものなのであり、このように考えれば、なぜ、「p」「q」の双方が偽のときにのみ、「p∨q」は偽となるのか、といった問いは出てこない。このことは、表の形でなされている主張そのもののなかに、一目瞭然な仕方で含まれているのである。それにもかかわらずこうした問いを問うことは、そう問う者がこの表によってなされている主張をそもそも理解していないということの現れに過ぎない。」(166)

しかし、この主張は成り立たないだろう。その理由は以下の通りである。我々は真理表1を言い換えたとされる文(4)の主張内容を直観的には理解できていると取り敢えず認めることができる。しかし、それにも関わらず、なぜ「p」が真かつ「q」が偽のときのみ「pならばq」は偽となるのかを正当に問うことができる。我々は主張文(4)を理解しているが、それが真であるか否かは知らないからである。したがって、文(4)の主張に対して、「それは本当なのか」と問い得るのである。そして、もしも文(4)が偽であるならば、「p」が真かつ「q」が偽のときのみ「pならばq」は偽となる、とは限らないということが帰結する。すなわち、自己真偽主張説は、なぜ「p」が真かつ「q」が偽のときのみ「pならばq」が偽となるのかを、それが成立しない可能性さえ排除していないのだから、まったく説明できていないのである。

(二)従来の解釈(2)——自己真偽規約説

自己真偽主張説は真理表が主張をなすものと捉えたから、真理表の問題を解明できなかった。主張である以上、偽である可能性が存在するからである。そこで、真理表を規約と捉えたらどうであろうか。規約である以上、それが偽であるということはあり得ないからである。例えば、今ここに、人が道路の右側を歩き、車が左側を通行している絵があり、誰かがこれを解釈して、次のような文を提示したとしよう。

もしも我々が文(5)を主張文と理解するならば、文(5)は果たして真だろうかと疑いをもったとしても不思議ではなく、実際、道路を見て左側を歩いている人間を発見すれば、我々は文(5)を偽と判定するだろう。しかし、文(5)を規約と理解するならば、それが偽ではないだろうかという疑問は生じないだろう。実際に右側を走っている車が存在したとしても、それは罰せられるべきだということになるからである。『論理哲学論考』のT—F図式を——したがって文(4)を——このような規約と見なす立場を「自己真偽規約説」と呼ぶことにする。T—F図式は自己がいかなる時に真であるかを規約によって定めていると見なしているからである。

しかし、自己真偽規約説はまさにその自己言及的な性格において困難を抱えているように思われる。文(4)は規約かもしれないし、そうではないかもしれない。しかし、規約であるという枠内でそれがもち得る二極性は、我々はそれに従う/従わないであって、真/偽ではない。ところが、文(4)は自身がいかなる条件のもとで真となるのかを規約している。つまり、自身がもてないはずの性質をもたせようとしているのだから、これは端的に矛盾した行為である。このことは逆方向から次のようにも言える。複合文であることが意図されている真理表1ないし文(4)は普通「pならばq」と書かれており、そもそも我々はこれがいかなる時にどのような理由で真になるのかを問題にしていたのであった。すなわち、「pならばq」が真/偽という二極性をもつことを当然のこととしているのである。そうした中で、真/偽の二極性を受け付けない規約として「pならばq」を捉えることは、最初から矛盾しているのである。

自己真偽規約説は最初から取り得ない解釈だと思われる。しかし、それにいくらか似たような解釈ならば、まだ可能である(167)。すなわち、問題のT—F図式を次のように解釈すればよい。

(6) pならばq(ただし、「p」が真かつ「q」が真ならこれは真、かつ、「p」が偽かつ「q」が真ならこれは真、かつ、「p」が真かつ「q」が偽ならこれは偽、かつ、「p」が偽かつ「q」が偽ならこれは真である、と規約されている)。

ここで「pならばq」は本来の複合文であり、括弧内の記述はこの複合文に直に添えられた但し書きであり、しかもそれは単なる主張ではなく規約である。ようするに、T—F図式をあくまで規約であると解釈するが、それは複合文に添えられた但し書きにすぎないと見なすのである(そして、肝心の複合文自体は省略されていると見なすのである)。このようにすれば、規約が自己自身の真理を規約するという我々が指摘した自己真偽規約説の矛盾を犯さなくて済む。括弧内の規約がその真理を規約しているのは括弧の外にある「pならばq」だからである。また、この解釈のもとでは、なぜしかじかの条件のもとで「pならばq」は真(偽)になるのかという、真理表の問題が生じることもないだろう。それは「pならばq」の直後に添えられた但し書きに規約されていることであり、これを見落とすことはないだろうからである。

この解釈は、T—F図式自体が複合文そのものであるという『論理哲学論考』の主張から少なからず逸脱しているが、その点は問わないとしよう。しかし、真理表の問題の解決という我々の目標にとっては、この解釈ではやはり役に立たない。というのも、これは結局は規約主義であり、一般には暗黙の内になされている規約を見落としようがない仕方で明示したにすぎないからである。複合文自体は何を意味しているのか、また、その真理を規約するとはどういうことなのか、という規約主義の難点は第五節で論じたので、ここではもはや議論しない。仮に規約主義が正しいとしても、そのときには真理表の問題の解決のためには規約主義に訴えればよいのであって、わざわざ『論理哲学論考』から学ぶ必要はないということになるだろう。

(三)従来の解釈(3)——デモス説

ここではラファエル・デモスが論文「ある種の否定命題についての議論」(一九一七)(168)で展開した否定文についての学説を取り上げる。ただし、一九一七年という発表年から明らかなように、デモスはこれを『論理哲学論考』の解釈として提出したのではなく、彼自身の独自の学説として提出したにすぎない。しかし、我々は彼の学説が『論理哲学論考』に応用できると考えるのである。先ず、彼の学説を概観し、それが『論理哲学論考』のT—F図式の解釈として応用できることを示し、これを「デモス説」と呼ぶことにする。次に、デモス説の問題点を指摘することを試みる。

肯定文が肯定的事実に対応し、否定文を肯定文と同列のものであると捉えるなら、否定文は否定的事実(否定性という存在者を含んだ事実)に対応すると考えるのが自然である。しかし、第四節で見たように、否定的事実の存在は認められないというのが、デモスの出発点である。そこで彼は否定文を肯定文とは別種の文であると考える方向に進むことになる。そうすることによって、否定的事実という彼にとって信じがたい存在者を導入しなくて済むのである。

彼はまず文と文の間に反対という関係が成立していることがあるという事実に着目する。「反対関係とは、pがqの反対ならば、pとqがともに真になることはない(少なくともどちらか一つは偽である)、そうした関係である」(169)。彼が反対関係にある文の対の具体例として挙げるのは、「ジョンは家にいる」と「ジョンは野原にいる」、「これはすべて私のものだ」と「このうちのいくつかは君のものだ」などである(170)。次に彼は、否定文とは、この反対関係を用いて、なんらかの肯定文を不確定的に記述しているのではないかと考える(171)。例えば、否定文

は、彼の考えでは、次のような不確定記述なのである。

あるいは、より詳しく書けば、次のようになるだろう。

(9) 「ジョンは家にいる」が真のときは偽になり、偽のときは真になるような文

これは「ジョンは野原にいる」や「ジョンは店にいる」といった肯定文を、そのどれであるかを特定することなく、不確定的に記述しているのである。しかしながら、否定文が記述であるとはおかしな話である。記述は文とは違って、何かを主張したりしていないからである。そこでデモスは、否定文では「真である」という述語が省略されていると考え、それを補うと、文(7)は正確には次を意味すると見なすべきであると主張する(172)。

デモスの分析はこれで完結するのだが、我々はこれをもう一歩進めておきたい。文(10)は不確定記述を含む文なのだから、まさにラッセルの記述の理論を適用することが可能である。デモスは記述理論に依拠して考察を進めているのだから、この適用には反対しないであろう。すると、文(7)は最終的に次を意味することになる。

(11) 「ジョンは家にいる」の反対であるようなものが少なくとも一つ存在し、かつ、そのものは真である。

文(7)を見ていると我々はこれに対応した否定的事実の存在を措定したくなるのだが、その意味を暴き出した文(11)を見ると、もはや明らかにそうした誘惑は生じてこない。「ジョンは家にいない」という「否定文」は分析の結果、消えてしまっているからである。また、この学説では、否定に関する真理表の問題にも答えることができる。「ジョンは家にいる」が真だとしよう。このとき、この文と反対であるような文がいくつ存在していようとも、どれも真であるこの文と反対である限り偽であるから、反対であって真でもあるような文は存在しない。よって、文(11)すなわち「ジョンは家にいない」は偽である。逆に、「ジョンは家にいる」が偽だとしよう。「ジョンは家にいる」の反対である文として、例えば、「ジョンは野原にいる」が存在し、これは偽なる文の反対であるから真である。よって、文(11)すなわち「ジョンは家にいない」は真である。

さて、我々がここで提案したいのは、『論理哲学論考』のT—F図式とは、デモスの学説における文(11)のような書き換えをグラフィカルに表示したものではないだろうか、という解釈である。この解釈を「デモス説」と呼ぶことにしよう。

否定文「pということはない」のT—F図式はT—F図式12である。

デモス説はT—F図式12は文(11)と同様の次の文(13)を意味すると考えるのである。

(13) 「p」が真のとき偽、偽のとき真になるような原子文が少なくとも一つ存在し、かつ、その原子文は真である。

デモス説の特徴は否定文以外の複合文も肯定的な原子文を記述していると考える点にある。例えば、『論理哲学論考』は条件文「pならばq」をT—F図式1として表した。

デモス説はT—F図式1を次のように読むのである。

(14) 「p」が真で「q」が偽のときは偽だが、それ以外のときは真になるような原子文が少なくとも一つ存在し、かつ、その原子文は真である。

これを例にして、デモス説がどのように真理表の問題に答えることができるのか見ておこう。なぜ、「pならばq」は、「p」が真で「q」が偽のときは偽だが、それ以外のときは真になるのだろうか。答は次の通りである。「p」が真で「q」が偽のときは偽だが、それ以外のときは真になるような原子文Xが存在すると仮定しよう。今、「p」が真で「q」が偽だとすると、この原子文Xは偽となり、文(14)の後半が成り立たない。よって、文(14)すなわち「pならばq」は偽である。他方、それ以外のときは、原子文Xは真となり、文(14)の後半も成立し、文(14)すなわち「pならばq」は真である(173)。

デモス説が自己真偽主張説や自己真偽規約説と決定的に異なるのはT—F図式の右端の列の「T」の解釈の仕方である。自己真偽主張説も自己真偽規約説も右端の「T」を自己自身へ述語付けられた述語「真である」として解釈したため困難に陥ったと言えるだろう。自己真偽規約説の主張を後退させて単なる規約説にしてしまう可能性にも触れたが、そうした規約説は確かに右端の「T」を自己自身に述語付けられた述語「真である」と解釈することはしない。しかし、では何に対して述語付けられているのだろうか。例えば、「p」が偽のとき「pということはない」は真であると規約するにしても、「真である」が述語付けられている「pということはない」が何を意味し指示しているのかが不明である、ということに規約説の困難があった。デモス説はこうした困難を免れている。そこでは、T—F図式の右端の列の「T」は、自分自身でもなければ、正体不明の「pということはない」のような複合文でもなく、何らかの原子文に対して述語付けられている述語「真である」、と解釈されているからである。また、デモス説は、記述であるT—F図式に「真である」という述語が最終的に述語付けられねばならない(普通はそれが省略されているだけである)と解釈するが、この「真である」が述語付けられているのも何らかの原子文(T—F図式が記述する原子文)であるから、先の二つの説のような困難はやはり生じないのである。

デモス説は一種の規約主義ではないかと思われるかもしれない。例えば、「独身者は結婚していない」が真であるのは、言語規約によって「独身者」という語に結婚していないものを意味させているからである。それと同じで、「pならばq」で文(14)を意味するように規約しているから、「pならばq」は「p」が真で「q」が偽のときは偽だが、それ以外のときは真になるのである。このように思われるかもしれない。しかし、前段落の答から明らかなように、真理表に示されていることが成立するために決定的に重要なのは、特別な性質を持った原子文が存在しているという事実である。「p」が真で「q」が偽のときは偽だが、それ以外のときは真になるような原子文が存在しなければ、デモス説は条件文の真理表を説明できないし、「p」が真のとき偽、偽のとき真になるような原子文が存在しなければ、否定文の真理表を説明できない。そして、我々の解釈する『論理哲学論考』では、このような特別な性質を持った原子文の存在は特別な性質を持った事態の存在を含意している。我々の解釈では、原子文は事態を名指し、原子文の真理とは名指している事態の存立のことだった。したがって、例えば、「p」が真のとき偽、偽のとき真になるような原子文が存在するということは、「p」が名指している事態が存立しているときは存立せず、存立していないときは存立するような事態が存在することを含意しているのである。このような、事態の側で特別に成立しているような事情に基づくことによって、真理表で示されていることが説明されるのである(174)。これに対して、「独身者は結婚していない」が真であるためには、事態の側で特別な事情が成立していることは必要ない。純粋に言語的な規約があるだけで十分である。

しかし、こうした特別な性質を持つ原子文(ないし、それが指す事態)の存在に訴えていることが、デモス説の問題点を自ずと明らかにしていると言えるだろう。すなわち、このような特別な性質を持つ原子文が果たして本当に存在するのか、おおいに疑問が生じるのである。デモスは任意の文にその反対である文が少なくとも一つ存在することは当然であるかのように議論を進めていた。これに対し、『論理哲学論考』のウィトゲンシュタインは、原子文の間の真理値の依存関係一般の存在を、すなわち、諸事態間の存立・非存立の依存関係一般の存在を明示的に否定している(175)。したがって、ある原子文が他の原子文の反対である可能性も彼は認めていない。では、デモスが例として挙げている「ジョンは家にいる」と「ジョンは野原にいる」など、明らかに反対関係にあると思われるものはどうなるのであろうか。ウィトゲンシュタインもこれらの文が反対であることは認めると思われるが、その代わりに彼は、これらの文が原子文であることを認めないであろう。つまり、彼にとって、これらの文は複合文として分析されるべきものということになると思われる。この問題を我々はどのように考えるべきであろうか。『論理哲学論考』を書いた後のウィトゲンシュタインが、二つの原子文が相互に排除しあう可能性をはっきりと認めるようになったこと(176)も考慮すると、反対関係にある文の存在はかなりの程度認めざるを得ないものなのかもしれない。しかし、連言や選言、条件文を説明するために仮定される類の文の存在は実際にはとうてい容認しがたく思われる。例えば、条件文「ソクラテスは火星人である、ならば、月はチーズでできている」の真理表を説明するためには、「ソクラテスは火星人である」が真で「月はチーズでできている」が偽のときは偽だが、それ以外のときは真になるような原子文が存在することを仮定しなければならないが、いったいどのような原子文がそうしたものでありえるのか、我々には想像もできない。そして、トートロジーの説明になると、この信じがたさは頂点に達する。トートロジー「p、または、pということはない」を意味するT—F図式はT—F図式15である。

デモス説はT—F図式15を次のように読む。

(16) 「p」が真でも偽でも真になるような原子文が少なくとも一つ存在し、かつ、その原子文は真である。

「p」が真でも偽でも真になるような原子文が一つも存在しなければ、文(16)は偽になるから、これがトートロジーであること、すなわち、「p」が真でも偽でも常に真になることを説明できるためには、そうした原子文が少なくとも一つは存在しなければならない。そしてそれは常に存立している事態が少なくとも一つ存在することを認めることになる。だが、そうした事態の存在を我々は認めることができない。直観に著しく反するということだけが理由ではない。真理表の問題を探求する我々の目的は、論理結合子の意味を明らかにすることだけではなく、論理結合子の組み合わせによって生じる論理的真理、すなわちトートロジーの意味も明らかにすることにあった。しかし、第四節でも述べたように、常に存立している事態の存在を単純に認めてしまうことは、論理的真理という問題の本質にまったく答えたことになっていないと言わざるを得ないのである。デモス説は、否定の意味の説明には成功しているかもしれないが、論理結合子一般、および、論理的真理の満足行く説明としては、我々には受け入れることができないのである。

(四)従来の解釈(4)——フレーゲ説

従来の解釈として最後に検討したいのは、おそらくもっとも一般的に受け入れられているのではないかと思われる解釈である。そのおそらく最初のものはフレーゲの『概念記法』(一八七九)に見出すことができる。したがってこれも当然のことながら『論理哲学論考』の解釈として提出されたわけではなく、彼独自の考えとして出されたものである。ここではそれを「フレーゲ説」と呼ぶことにしたい。それは以下の通りである。

「AとBが判断可能な内容を意味するならば、次の四つの可能性がある。

(1)Aが肯定され、かつ、Bが肯定される

(2)Aが肯定され、かつ、Bが否定される

(3)Aが否定され、かつ、Bが肯定される

(4)Aが否定され、かつ、Bが否定される

このとき、

はこれらの可能性の内の三番目のものは起こらず、他の三つの内の一つが起きるという判断を意味している。」(177)

最後の縦と横の線とAとBからなる記号は条件文「BならばA」の代わりに用いられているものである。したがって、フレーゲはここで、条件文「BならばA」は次の文(17)を意味していると考えているのである。

(17) 可能性(3)は起きていず、可能性(1)、(2)、(4)のどれかが起きている。

これが条件文「pならばq」のT—F図式であるT—F図式1

に対する一つの読み方を与えていると見なすことができると我々は考えるのである。どのようにすればそう読めるのか、やや詳細に見ておこう。

文(17)では、「p」が「B」に、「q」が「A」に置き換えられているが、これは単に違う文字記号を使っただけである。明らかな読み替えとして先ず目につくのは、「p」と「q」の下に書かれている「T」(「真である」の略号)と「F」(「偽である」の略号)がそれぞれ「肯定される」、「否定される」と読み替えられている点である。一般に、真である文が肯定され、偽である文が否定されるのだから、この読み替えに特に問題はないだろう。

次に、T—F図式1の二行目以降の各行の右端の列を除いた部分が、一つの可能性を記述したものであると解釈されている。例えば、二行目の最後の列を除いた部分は、「Aが肯定され、かつ、Bが肯定される可能性」と読まれており、これはT—F図式の用語に即して言えば、「文『p』が真で、かつ、文『q』が真である可能性」と読んでいることになる。このように読むことは『論理哲学論考』のテキスト自体からも支持されることである。というのも、『論理哲学論考』はT—F図式1の右端の列を除いた表18

を提示し、「要素命題[=原子文]の行の下の『T』と『F』の行の各々は要素命題の真理可能性を分かりやすい仕方で意味している」(178)と説明しているからである。なお、「要素命題の真理可能性は事態の存立と非存立の可能性を意味している」(179)のであるから、例えば、「文『p』が真で、かつ、文『q』が真である可能性」とは、「pという事態が存立し、かつ、qという事態が存立している可能性」であると、更に読み進んでいくこともできるであろう。また、ここでは、一つの可能性を表している一つの行で左右に並べられている「T」や「F」が連言で結ばれていると解釈されていることにも注意しておこう。

次に、T—F図式の右端の行にある「T」が、「真である」ではなく「起きる」と読み替えられ、空白が「起きない」と読み替えられている。そして、それがその左側で記述されている可能性に述語付けられていると解釈されている。T—F図式1に即して言うと、その二行目は、「『p』が真で、かつ、『q』が真である可能性が起きている」と読まれているのである。しかし、これは問題なしとは言えない解釈であろう。T—F図式の右端の列に現れている「T」と、それ以外の箇所に現れている「T」を、同じ記号であるのに意味は違うと解釈しているからである。これは恣意的な解釈であるように思われるかもしれない。しかし、これに関しても、『論理哲学論考』のテキスト自体がこのような解釈をむしろ積極的に認めていると考えられるのである。『論理哲学論考』は、一方で右端の列以外に関しては、「『T』は『真である』、『F』は『偽である』を意味している」(180)と述べているが、他方、右端の列の「T」に関しては、次のように述べている。

「命題は要素命題の真理可能性との一致と不一致の表現である。」(181)

「真理可能性との一致を、我々は、図式の中でその真理可能性に標識『T』(真である)を割り当てることを通して、表現することができる。/この標識の欠如は不一致を意味している。」(182)

つまり、右端の列の「T」は「真である」ではなく「一致する」を意味しているのである(183)。しかし、「一致する」が正確には何を意味するのか、『論理哲学論考』から読み取るのは困難である。そもそも真理可能性と一致するのはいったい何なのかも判然としない。それが明らかになったとしても、どのように考えれば、最終的に、T—F図式1の二行目を「『p』が真で、かつ、『q』が真である可能性が起きている」と読めるのだろうか。これに関しては、多少強引なものに見えるかもしれないが、以下のような解釈の道筋をつけることができるだろう。なお、日本語で「一致」と訳されているドイツ語原語は「Übereinstimmung」であり、これには「同意」という心理的な色彩を帯びた意味もあって、我々日本人にはむしろ「同意」と考えた方が意味を理解しやすいところもあるので、以下では「一致」と「同意」を並列して書くことにする。

さて、『論理哲学論考』の先の引用によると、命題(=文)は要素命題(=原子文)の真理可能性との一致・不一致(同意・不同意)を表現したものであるが、「何が真理可能性に一致するのか」という問いには、「その文自身が」と答えられるだろう。すなわち、この点においては自己真偽主張説や自己真偽規約説と同じ解釈を採るのである。そうすると、複合文であることが意図されているT—F図式1の二行目の部分は次のような主張を行っていると考えられる。

(19) 自分自身は「p」も「q」も真であるという可能性に一致(同意)している。

文(19)の中の「自分自身」は文(19)を指すのだから、文(19)は「p」も「q」も真であるという可能性への一致(同意)を表現した文になっていなければならない。そうした文として考えられるのは、次の文(20)である。

すなわち、「自分自身はφという可能性に一致(同意)している」という述語は、これを文「x」に適用しても、当の文「x」が得られるだけの、余剰な述語と解されるのである。それはちょうど、真理余剰説論者が、「φということは真である」が余剰な述語であると解するのと同様である。そして、文(20)は次と同値である。

(21) 「p」も「q」も真であるという可能性が起きている。

すなわち、「という可能性」という語を文「『p』も『q』も真である」に適用してこれを名詞化し、それに述語「起きている」を適用して文(20)と同値な文(21)が形成できるのである。これも真理余剰説で、例えば、「雪は白い」から「雪は白いということは真である」という同値な文が形成されるのと同様である。右端の列が空白になっている場合は不一致・不同意を意味しているのだから、T—F図式1の四行目の部分は次のような主張を行っていると考えられる。

(22) 自分自身は「p」が真で「q」が偽であるという可能性に不一致(不同意)である。

これは文(19)のときと同じような考察によって、次と同値であると解せる。

(23) 「p」が真で「q」が偽であるという可能性は起きていない。

この解釈では、正確に言えば、T—F図式の右端の「T」が「起きている」、空白が「起きていない」と読まれているわけではないが、解釈の途中の過程を省略すれば、事実上そう読んでいると見なすこともできるだろう。

最後に残っているのは、文(21)や文(23)のように解釈された行がT—F図式では上下に並んでいることをどのように解釈すべきかという問題である。素直に考えれば、これは連言であると解するのが妥当であろう。これまで検討してきた、自己真偽主張説、自己真偽規約説、デモス説はどれも連言として解釈していた。前段落で見たT—F図式の二行目以降の解釈を文(19)や文(22)の段階で止めて、行の上下の並びを連言と解釈すれば、T—F図式1の全体は次のようになる。

(24) 自分自身は「p」も「q」も真であるという可能性に一致(同意)している、かつ、

自分自身は「p」は偽で「q」は真であるという可能性に一致(同意)している、かつ、

自分自身は「p」は真で「q」は偽であるという可能性に不一致(不同意)である、かつ、

自分自身は「p」も「q」も偽であるという可能性に一致(同意)している。

ここまでは良い。だが、この連言的解釈を維持したまま、行の解釈を文(19)から文(21)、文(22)から文(23)へと進めた、文(25)はどうであろうか。

(25) 「p」も「q」も真であるという可能性が起きている、かつ、

「p」は偽で「q」は真であるという可能性が起きている、かつ、

「p」は真で「q」は偽であるという可能性は起きていない、かつ、

「p」も「q」も偽であるという可能性が起きている。

これは明らかにおかしい。ここで言及されている四つの可能性は相互に排他的であり、これらの内の一つの可能性しか起こることはできない。よって、複数の可能性が起きることを主張している文(25)は常に偽となる。他方、「pならばq」と同値であることが意図されているT—F図式1は真にも偽にもなり得ると考えられている。よって、文(25)をT—F図式1の解釈として受け入れることはできない。そこで文(24)に戻って考え直すことにしよう。T—F図式1を文(24)のように連言的に解釈することは否定できないように思われる。しかし、複数の可能性に一致(同意)しているという事態は注意深く分析するべきである。この複数の可能性が相互に両立可能なものならば、連言を保存したまま分析を進めても問題ないだろう。例えば、次を考えてみよう。

(26) 自分自身は雪は白いという可能性に一致している、かつ、

自分自身は月は丸いという可能性にも一致している。

これは次のように分析しても問題ないだろう。

(27) 雪は白いという可能性が起きている、かつ、

月は丸いという可能性が起きている。

しかし、両立不可能な可能性に関してはそうはいかない。では、一つの文が複数の両立不可能な可能性に一致(同意)するとは、どのようにして可能なのだろうか。それは、選言的主張を行うことによってであろう。例えば、次の文を考えてみよう。

(28) 自分自身はサイコロの目が1である可能性に一致(同意)している、かつ、

自分自身はサイコロの目が2である可能性にも一致(同意)している。

我々はこれを次と同値であると見なしていないだろうか。

(29) サイコロの目が1である可能性が起きている、あるいは、

サイコロの目が2である可能性が起きている。

一致(同意)に関する我々のこの直観が正しければ、複数の両立不可能な可能性に対する一致(同意)は選言的主張として分析されるべきなのである。ここで注意しておかなければならないのは、不一致(不同意)の場合はそうならないということである。例えば、次の文を考えてみよう。

(30) 自分自身はサイコロの目が1である可能性に不一致(不同意)である、かつ、

自分自身はサイコロの目が2である可能性にも不一致(不同意)である。

これと同値であると我々が見なすのは、選言ではなく、次の連言的主張であろう。

(31) サイコロの目が1である可能性は起きていない、かつ、

サイコロの目が2である可能性は起きていない。

したがって、以下のようになる。例えば、P1、P2、P3、P4という相互に両立不可能な可能性があり、ある文が次のような主張をしているとしよう。

(32) 自分自身はP1に一致(同意)している、かつ、

自分自身はP2に一致(同意)している、かつ、

自分自身はP3に不一致(不同意)である、かつ、

自分自身はP4に不一致(不同意)である。

これは次と同値と見なされることになるのである。

(33) (P1が起きている、あるいは、

P2が起きている)、かつ、

(P3は起きていない、かつ、

P4は起きていない)。

よって、文(24)は次のように分析されるべきなのである。

(34) (「p」も「q」も真であるという可能性が起きている、あるいは、

「p」は偽で「q」は真であるという可能性が起きている、あるいは、

「p」も「q」も偽であるという可能性が起きている)、かつ、

「p」は真で「q」は偽であるという可能性は起きていない。

これをより普通の言い方に書き換えると次のようになる(文(25)で言及されている四つの可能性を順に(1)、(2)、(3)、(4)と呼ぶことにする)。

(35) 可能性(3)は起きていず、可能性(1)、(2)、(4)のどれかが起きている。

これはフレーゲ説の文(17)にほかならない。以上が、フレーゲ説がどのようにしてT—F図式1を文(17)と解釈したのか、その解釈過程の再構成である。

以上の再構成は、特に、一致(Übereinstimmung)という概念を明確化することなく、我々の直観的理解に依存して行われたため、説得力に欠けるところがあることは認めざるを得ない。したがって、我々も、フレーゲ説がT—F図式の唯一正当な解釈であるとは敢えて言い立てない。可能な解釈の一つであると認識してもらえれば十分であり、実際我々が本論文で考察したいのは、それが真理表の問題に答えることができるか否かである。条件文「pならばq」の分析結果である文(34)を例として取りあげてみよう。いま、「p」も「q」も真であるとする。このとき、「p」も「q」も真であるという可能性が起きているのだから、文(34)の最初の連言肢の最初の選言肢が真である。よって、文(34)の最初の連言肢は真である。また、このとき、「p」は真で「q」は偽であるという可能性は起きていないのだから、文(34)の二番目の連言肢も真である。よって、文(34)は真である。同様に、「p」は偽で「q」は真であるときにも、「p」も「q」も偽であるときにも、文(34)は真である。他方、「p」は真で「q」は偽であるとする。このとき、「p」は真で「q」は偽であるという可能性が起きているのだから、文(34)の二番目の連言肢が偽になり、文(34)は偽となる。以上のようにして、フレーゲ説は真理表の問題に答えることができるのである(184)。

最初に注意したように、フレーゲ自身は『論理哲学論考』のT—F図式を解釈したわけではない。『論理哲学論考』解釈としてフレーゲ説を提出した最初の人物は、おそらくラムジーであろう。彼は「数学の基礎」(一九二五)の冒頭部分で『論理哲学論考』のトートロジー概念を紹介・解説しているのだが、そこで次のように述べている。

「我々は、この[n個の原子文からできる2n個の]真理可能性の任意の部分集合を選択して、事実において現実化されるのはこの部分集合の中の一つの可能性であるということを主張すること——すなわち、ある可能性に我々は同意しており、残りの可能性には同意していないということを表現すること——を望むかもしれない。我々はこのことを、我々が同意する可能性と同意しない可能性に対してそれぞれTとFという印を記すことによって、実行することができる。このようにして我々は一つの命題を手に入れる。/例えば、

は『pとqとが共に真というわけではない』ないし『pとqは両立しない』という命題である。なぜなら、我々は一行目の可能性を認めておらず、それ以外のすべての可能性を認めているからである。」(185)

これがT—F図式の解釈としてフレーゲ説を提案していることは明らかであろう(フレーゲの「(可能性が)起きる」の代わりに「現実化される」という表現が用いられている)。

我々によるフレーゲ説の再構成の中で、T—F図式の行の分析を文(20)から文(21)へと進めていたことを思い出して欲しい。当然、文(20)の段階で分析を止めてもよかったはずである。そうすると、T—F図式1は次のように解釈されることになる。

(36) (「p」も「q」も真である、あるいは、

「p」は偽で「q」は真である、あるいは、

「p」も「q」も偽である)、かつ、

(「p」は真で「q」は偽)ということはない。

また、「『p』が真」と「p」、「『p』が偽」と「pということはない」などが同値であることを考慮に入れると、文(36)はさらに次のように分析される。

(37) ((pかつq)、あるいは、

(pということはなく、かつ、q)、あるいは、

(pということはなく、かつ、qということはない))、かつ、

(p、かつ、qということはない)ということはない。

実際、ブラックは、文(37)をT—F図式1の解釈として提示している(186)。ここで、問題になっている四つの真理可能性が相互に両立不可能であることを考えると、文(37)の最後の連言肢は余計であることが分かる(187)。したがって、ブラックはそこまで解釈を進めていないが、我々は文(37)からさらに次のように解釈を進めることができる。

(38) (pかつq)、あるいは、

(pということはなく、かつ、q)、あるいは、

(pということはなく、かつ、qということはない)。

分かりやすいように文(38)を論理記号を使って書き換えると次のようになる。

(39) (p∧q)∨(〜p∧q)∨(〜p∧〜q)

これは、現代の命題論理学において「選言標準形」という名前で知られている論理式にほかならない。つまり、フレーゲ説は、結局は、T—F図式を選言標準形であると解釈しているのである(188)。

T—F図式が選言標準形まで分析されるところを見れば、フレーゲ説の難点はもはや誰の目にも明らかであろう。フレーゲ説は論理結合子の意味を論理結合子で説明するという循環を犯しているのである。先にフレーゲ説がどのようにして真理表の問題に答えるのかを見たが、それは論理結合子の意味を既知のものとした答であり、したがって、本当はまったく答になっていないのである。このことは連言文「pかつq」を例に取ればもっとも明らかになる。「pかつq」のT—F図式はT—F図式40である。

フレーゲ説は、分析を文(38)の段階まで進めると、T—F図式40を最終的には次のように解釈することになる。

つまり、フレーゲ説は「pかつq」に訴えて「pかつq」を説明しようとしているのである。これは循環以外の何ものでもない。フレーゲ説を唱えるものにも、もしかしたら論理結合子に関する独自の理論があり、それは実在説的なものではないのかもしれない。しかし、そうしたものが明示されていないただのフレーゲ説を我々は真理表の問題に対する答としては受け入れることができないのである。

(五)我々の解釈——像理論拡張説

真理表の問題の説明として循環を犯しているという難点はフレーゲ説に固有のものではない。これまで検討してきた従来の説はどれも、T—F図式は実際は文であり、それが言わば図形的に省略して表現されただけなのだと考えている。そして、その文の中には、否定、連言、選言、条件記号が含まれており、デモス説にいたっては、量化記号まで含まれていたのである。これでは、T—F図式によって論理結合子の意味が解明されることはあり得ない。そこで我々はT—F図式を文ならざるものと解釈する方法を提案したい。それはT—F図式を一種の像とみなす解釈である。『論理哲学論考』では原子文は像であると捉えられているのだが、複合文たるT—F図式も同様に、しかし原子文のときとは少し異なる仕方で、像であると捉えられていると我々は考えるのである。そこで我々はこの解釈を「像理論拡張説」と呼ぶことにしたい。もっとも、従来の説も、ある意味では、T—F図式を像とみなしていると理解することも可能である。例えば、フレーゲ説はT—F図式40を文「pかつq」と解釈するが、この文は、今度は、事態pと連言性という論理的対象と事態qからなる複合的事態の像であると考えられているかもしれないからである。しかし、我々がT—F図式も何かの像であると考えるとき、その何かには論理的対象が含まれていないと考えている。つまり、我々の解釈は実在説に対立することを意図したものである。以下、この節の残りの部分では、像理論拡張説を具体的に展開し、それが真理表の問題にどのように答えることができるのかを見ることにする。像理論拡張説の問題点の検討は次節以降で行うことにしたい。

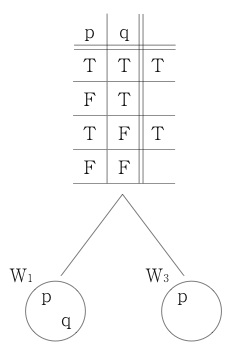

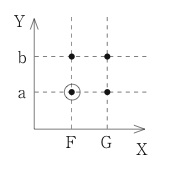

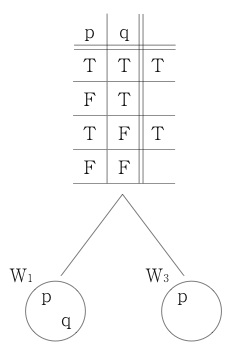

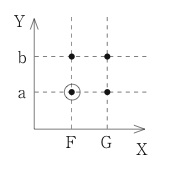

フレーゲ説を検討する際に見たように、『論理哲学論考』自体の解説によると、T—F図式の右端の列を除いた一つ一つの行は要素命題の真理可能性を意味しているのであった。フレーゲ説はここからT—F図式の右端の列を除いた行は真理可能性の言語的記述であると考えた。例として、表18の二行目を取りあげてみよう。それは記述「『p』が真で、かつ、『q』が真である可能性」であると考えられたのである。しかし、このように考えると、連言である「かつ」という言語表現は何を意味しているのかという問題を引き起こしてしまう。そこで我々は、これらの行は端的に真理可能性の像であると解釈することにする。しかし、「可能性」とは何か。『論理哲学論考』にはこのアイディアは明瞭には出てこないのだが、我々はそれをいわゆる可能世界と考えたい。先に見たように、「要素命題の真理可能性は事態の存立と非存立の可能性を意味している」(189)のであるから、表18の二行目がその像となっている可能世界とは、事態pとqが存立している世界である。また、我々が七・二節の(二)の第二の解釈で示した考え方を採用するならば、これは事態pとqが端的に存在している可能世界である(以後、この考え方を採用したい)。このような可能世界は無数に存在し、それと表18の二行目との関係に関してはいくつかの考え方があり得るが、ここでは、表18の二行目は無数にあるこのような可能世界の中の任意の一つの像であると考えることにしたい。この任意の世界を「W1」と呼ぶことにすれば、この像関係は図42のように表すことができる。

図42

しかし、原子文が二つの場合のT—F図式はどれも可能世界の像である行を四つ含んでいることになるが、これをどう考えるべきかという問題が生じる。さらに、T—F図式の右端の列の「T」およびその欠如をどう解釈すべきかという問題もある。これに対しては次のように考えることができるだろう。事態pとqが存在する場合、ただ四つの可能世界(事態pとqが存在する可能世界W1、pは存在しないがqは存在するW2、pは存在するがqは存在しないW3、pもqも存在しないW4)だけが存在することは論理的に決定されていることである。これらの可能世界の像としての言語を使用する者にとって、四つの可能世界を名指す四つの像があることは既知のことであるはずである。なぜなら、それはこの言語の文法規則であり、『論理哲学論考』の用語を用いるならば、論理形式であり、したがって、これを知らないということは当の言語を理解していないということにほかならないからである。よって、この文法規則ないし論理形式を一つ一つの像ないし文に明示しておく必要はない。図42のように、一つの可能世界の像を使用しても何の問題も生じない。しかし、明示しても構わないだろう。すなわち、存在する文法的な像をすべて列挙して見せて(つまり、文法規則を明示して)、その中のどれが問題になっているのかを別に示す、という仕方で像を作っても構わないだろう。T—F図式はまさにそうしていると解される。T—F図式は、まず、図42のように可能世界の像となっている記号の行列をすべて縦に並べる(ただし、原子命題は一番上に置かれるだけで、それ以降は省略されるので、実際はTとFからなる行が可能世界の像になり、それが縦に並べられることになる)。そして、この中のどの行が問題になっているのかを、その行の右端の列に「T」を置くことで示すのである。例えば、T—F図式40には四つの可能世界の像がすべて現れているが、その最初の像の右端の列に「T」が置かれることで、T—F図式40は図43のように可能世界W1の像となっているのである。

図43

T—F図式の右端の列の「T」に実質的な意味がないことには十分注意しておきたい。本来、図42のように、TとFからなる行は一行で済んだのに、可能なすべての行を列挙してしまったため、どれが本来必要であった行であるかを示すために何らかの装置が必要になり、それが右端の列に置かれた「T」なのである。したがって、図43の中のT—F図式はむしろ表44のようにでも書かれた方が良かったと思われる。

表44では、いくつかの行が丸括弧の中に入れられることによって、その行は参考のために書かれているだけであり、本質的な役割を果たしている部分ではない、ということが示されている。丸括弧が何か実質的な意味をもっていると考える人はいないであろう(190)。

次に検討しなければならないのは、条件文「pならばq」のT—F図式であるT—F図式1のように、複数の行の右端の列に「T」が置かれている図式をどう解釈するかという問題である。これに対する我々の答は、そうしたT—F図式は、図45に示されるように、複数の可能世界の像になっている、というものである。

図45

最後に問題となるのは、このような像と解されたT—F図式の真偽はどのように考えられるべきか、である。原子文が真であるのは、それが名指している事態が存立しているときであった。我々はT—F図式の真偽をこれと類比的に定義する。ただし、可能世界は存立したりしなかったりするものではなく、現実化されているか否かという性質を持つものであるから、この性質を利用して定義されるべきである。しかし、T—F図式は複数の可能世界を名指す像であることが認められているので、もう一工夫が必要になる。我々の定義は次のようなものである。

(46) T—F図式Xが真である = Xが名指す可能世界のどれかが現実世界である。

以上の解釈に立って真理表の問題に答えようとするときに、一つ問題が生じる。真理表の問題とは複合文(現在の文脈では、それはT—F図式であるとされている)の真偽がなぜ、どのようにして、原子文の真偽によって決定されるのかを説明する問題である。ところが、我々はT—F図式の真偽を定義し直し、その意味を原子文の真偽の意味とは異なるものにしてしまった。真理表の問題が単一の真理概念を問題にしている以上、これでは最初から答えることができなくなっていると見なさざるを得ないであろう。実はこの問題は、註(173)と(184)で示唆していたように、従来の説においても生じていた問題である。例えば、デモス説では複合文は存在量化文と同一視されたが、これは原子文ではないから、その真/偽を、それが名指している事態の存立/非存立と見なすことはできない。では我々はデモス説による真理表の問題への答においてどうしていたかと言うと、存在量化文たる複合文の真偽については我々の直観的な理解に訴えていただけなのである。したがって、厳密に言えば、そこでの「答」は答になっていなかったのである。適切に答えるためには、複合文の真偽の定義を与え、しかもそれを原子文の真偽の定義と同じにしなければならないのである。

この要求を満たすことは不可能に思われるかもしれないが、実は我々は簡単に答えることができる。原子文もT—F図式と見なせばよいのである。例えば、原子文「p」と見なされるT—F図式と、それが名指す可能世界は、図47に示されている通りである。

図47

ここで、W0は、事態pが存在している可能世界である。また「p」は図48のように考えることもできる。

図48

このように複合文だけでなく原子文もT—F図式であると考えるならば、同じ真理の定義(46)を両者に対して用いることが可能になり、先に提起された問題は解消されるのである。だが、そうすると、これまでの議論で「原子文」の意味の理論として理解されてきた『論理哲学論考』の像理論はどうなるのだろうか。名前の連鎖であるかつての「原子文」は、もはや文としての資格を失い、複合文ないし原子文であるところのT—F図式の部分表現となる。しかし、それは従来通り対象の連鎖である事態の像である。事態は存立するかしないかであるが、その像はもはや文としての資格を失ったので、この像について事態の存立/非存立に依拠して真偽を定義する必要はなくなる。像理論はこのように理解され直す必要があるのである。

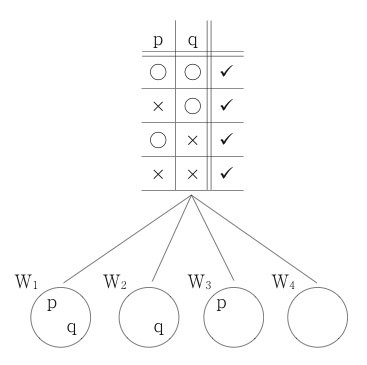

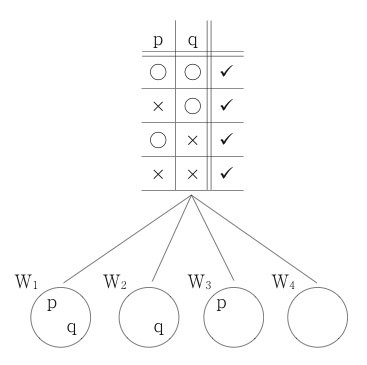

以上のT—F図式の解釈によると、T—F図式の内部では真偽への言及は一切ないことになる。したがって、T—F図式において真偽を意味する記号「T」、「F」を使うことはきわめて不適切である。誤解を避けるためにも、例えば条件文「pならばq」のT—F図式はT—F図式49のようにでも書かれるべきなのである。

「○」と「╳」は事態の存立と非存立を意味しており、本来それだけが必要であった像がどの行であるのかを示すためにチェックマークが使われている(表44のように丸括弧を使う方が誤解を招かないと思われるが、元のT—F図式との類似性が小さくなりすぎるので、「T」の代わりにチェックマークを置く方法を採用した)。この表記法を使って、条件文の普通の意味での真理表(複合文の真偽が原子文の真偽にどのように依存しているのかを示した表)を書くと真理表50のようになる。

一行目に並んでいる表は、従来の表記法で書くと、左から順に、原子文「p」、原子文「q」、複合文「pならばq」である。以下では、簡単のため、この従来の表記法も用いることにする。また、それらの下の「T」と「F」は定義(46)で規定された真と偽を意味している。

なぜ条件文の真理表は真理表50のようになるのだろうか。像理論拡張説によるその説明は次の通りである。原子文「p」が真ならW1かW3が現実世界である。原子文「q」が偽ならば、W1もW2も現実世界ではないので、W3かW4が現実世界である。したがって、「p」が真で、かつ、「q」が偽ならば、W3が現実世界である。このとき、W1もW2もW4も現実世界ではない。複合文「pならばq」はW1かW2かW4が現実世界のときに真となる。したがって、「pならばq」は偽である。他方、「p」が偽ならば、W2かW4が現実世界であり、いずれであっても、「pならばq」は真である。また、「q」が真ならば、W1かW2が現実世界であり、いずれであっても、「pならばq」は真である。証明終わり。条件文の真理表50がこのようになるのは、文の意味のみによってではない。現実世界が多くても一つしかないこと、および、少なくとも一つはあることが、証明において決定的に重要な条件として使用されていることが見て取れるであろう。もしもこれらの条件が満たされていないとすれば、条件文の真理表は真理表50とは別様でもあり得たのである。論理的真理ないしトートロジーが恒真であるということも、現実世界のこうした特性に依存している。トートロジーのT—F図式の一つとその可能世界との像関係を図示すると図51のようになる。

図51

何が起ころうと図51の中のT—F図式が恒に真であるのは、W1、W2、W3、W4と分割された可能世界のどれかが現実世界であるという、我々の理解する可能世界の構造のゆえなのである。そう想像するのは非常に困難であるが、もしも我々のこの理解が間違っていて、もしもどの可能世界も現実世界ではないということがあるとすれば、図51の中のトートロジーといえども偽であり得るのである(191)。

以上で像理論拡張説の説明を終える。残されているのは、この説の妥当性の吟味である。それは以下の七・四節および七・五節において行われる。

註

(160)Wittgenstein (1922), prop. 4.442. ただし、正確に言うと、この箇所では右端の列の「F」は書き込まれておらず、空白にされている。しかし、引用と同じ命題の中で、空白にせず「F」を書き込む記法も提示されている。後述するように、T—F図式の右端の列の「T」はその左側の原子文の下に現れている「T」とは意味が異なっている。したがって、ウィトゲンシュタインが最初は「F」を書き込まずに空白にしていたということにも何らかの意味が込められていたのかもしれない。しかし、空白であることに実質的な意味を認めることはできそうにない。そこで、以後、「F」を書き込んだり、空白のままにしたりするという記法を文脈にあわせて使い分けることにするが、そこに実質的な違いはないと理解してもらいたい。

(161)第二節で、広い意味での真理表(いかなる仕方であれ、複合文の真偽を構成要素文の真偽で説明したもの)は古代のピロンにまで遡ることができるが、狭い意味での真理表(文字通り表の形によって複合文の真偽を構成要素文の真偽で説明したもの)を最初に公表したのは一九二一年のポストであろうと述べた。しかし、第二節執筆後、グレゴリー・ランディーニの研究(Landini (2007), pp. 119-20)により、狭い意味での真理表が、エルンスト・シュレーダーの一九〇九年に死後出版された『論理代数概要』(Schröder (1909), p. 48)に現れていることを知った。よって、「[狭い意味での真理表を]最初に公表したのはポストではないかと思われる」という第二節の見解は撤回したい。

(162)Wittgenstein (1922), prop. 4.442.

(163)Wittgenstein (1976), p. 177. フレーゲの著作の中には、註(161)で述べた意味での狭い意味での真理表は見いだされないが、広い意味での真理表と見なされるような記述は見いだされる。それは以下の(四)「従来の解釈(4)——フレーゲ説」で主題的に検討されることになる。ただし、そこでは、ウィトゲンシュタインが真理表で試みたことを普通の言葉で実行したのがフレーゲではないかという解釈を提示している。この解釈が正しければ、ウィトゲンシュタインの発明と言えるものはないということになるだろう。

(164)ランディーニは、真理表を使って文を表示する方法はウィトゲンシュタインの発明ではなく、ジョン・ヴェンの「命題と推論の図表的機械的表示について」(Venn (1880))において既に用いられている、と主張している(Landini (2007), pp. 120-1)。この問題は本論文の付論において論じることにする。

(165)自己真偽主張説を『論理哲学論考』の解釈として採用する研究者として、他に末木剛博を挙げることができるであろう。彼がこの解釈を採っていることは「『真理表』は自己の真偽を言明している」(末木(一九七七)、一七五頁)という説明から窺うことができる。ただし彼は、同じ箇所で、自己真偽主張説は「命題はそれ自身で、それが真である、と言明することはできない」(Wittgenstein (1922), prop. 4.442)というウィトゲンシュタイン自身の主張と矛盾していると指摘している。

(166)飯田隆(一九八九)、六二—三頁。

(167)フォグランはT—F図式が規約(stipulation)であるという解釈をはっきりと取っている(Fogelin (1976), pp. 44-50)。同時に、彼は、T—F図式自体が複合文そのものであるという『論理哲学論考』の特異な主張を十分理解している(Fogelin (1976), pp. 42-3)。したがって、彼は必然的に我々の言う自己真偽規約説を取らねばならないはずである。しかし、我々が指摘した自己真偽規約説の難点に彼はまったく気がついていない。これは謎であるが、もしかしたら、我々が本文でこれから述べるような解釈を暗黙の内に取っていたのかもしれない。

(168)Demos (1917). なおデモスは「命題」という表現を用いているが、我々の表現に会わせて、以下では「文」とあらためることにする。

(169)Demos (1917), p. 191.

(170)Demos (1917), p. 192.

(171)Demos (1917), p. 191. 不確定記述とは、英語では「a so-and-so」という形をした、不定冠詞で始まる名詞句である。日本語では不確定記述と確定記述を区別することはできないが、以後に例示される記述は不確定記述であることが意図されていると理解してもらいたい。

(172)Demos (1917), p. 193.

(173)真理表の問題に対するこの答には実は重大な欠陥がある。この欠陥は(五)「我々の解釈——像理論拡張説」で取りあげる。

(174)ただし、デモス説でも矛盾だけはそうではない。矛盾文「p、かつ、pということはない」を意味するT—F図式

をデモス説で解釈すると、「『p』が真でも偽でも偽であるような原子文が少なくとも一つ存在し、かつ、その原子文は真である」となる。「p」が真でも偽でも偽であるような原子文がまったく存在しなければ、この矛盾文は偽である。存在したとしても、それは偽であるから、後半が満たされず、やはり偽である。このように、矛盾文「p、かつ、pということはない」が常に偽となるのは、原子文(ないし、それが意味する事態)の偶然的な在り方に依存していないことが判明する。しかし、敢えて言えば、原子文が真であると同時に偽であることはあり得ない(事態が存立しかつ存立しないことはあり得ない)という原子文(事態)の特性には依存している。

(175)「事態は互いに独立している。/ある事態の存立ないし非存立から他の事態の存立ないし非存立を推論することはできない」(Wittgenstein (1922), props. 2.061-2.062)。

(176)Wittgenstein (1929), p. 168.

(177)Frege (1879), p. 5.

(178)Wittgenstein (1922), prop. 4.31.

(179)Wittgenstein (1922), prop. 4.3.

(180)Wittgenstein (1922), prop. 4.31.

(181)Wittgenstein (1922), prop. 4.4.

(182)Wittgenstein (1922), prop. 4.43.

(183)真理対応説を採るならば、「一致する」は「真である」と同じ意味ではないかと言われるかもしれない。しかし、我々の解釈における『論理哲学論考』の真理概念はいわゆる対応説的なそれではない。原子文「p」が真であるのは、それが名指しているpという事態が存立しているとき、というのが我々の解釈であった。T—F図式の右端の列の「T」をこの真理概念を表すと解釈するならば、つまり、左側の「T」と同意味だと解釈するならば、それは原子文以外には述語付けられないことになる。したがって、我々がこれまで見てきた解釈の中で、デモス説は問題ないが、自己真偽主張説と自己真偽規約説はこの点で既に破綻した解釈となっていることが分かる。本文で見たように、フレーゲ説も右端の列の「T」が原子文に述語付けられたものであるとは考えていない(それは可能性に述語付けられているのであった)。したがって、フレーゲ説が成り立つためには、右端の列の「T」を左側の「T」と同意味だと解釈するわけにはいかないのである。それは、『論理哲学論考』の叙述にしたがえば、「一致する」という別概念なのである。

(184)真理表の問題に対するデモス説の答について註(173)で指摘したのと同じ欠陥がここにも存在している。

(185)Ramsey (1925), pp. 169-70. 他に、Ramsey (1925), p. 172, Ramsey (1926), p. 236, Ramsey (1927), p. 45 においても同様の『論理哲学論考』解釈が述べられている。なお、引用文で「同意」と訳した英語原語は「agreement」である。これは『論理哲学論考』の「Übereinstimmung」の英訳である。この英語も一致と同意という意味がある。しかし、ラムジーがそれを用いている文脈では、主語が「我々」であること、および、同内容のことを述べた引用文の終わりの方で「認める(allow)」という表現を用いていることから、「同意」と訳した。ラムジーは『論理哲学論考』の細かな解釈を展開しているわけではないが、「Übereinstimmung」を心理的な「同意」と捉えることでフレーゲ説に到達したのではないかと思われる。我々によるフレーゲ説の再構成は、ラムジーに窺われるこの方法にならったものである。ラムジー自身は「Übereinstimmung」の持つ心理的意味合いを重視し、フレーゲ説を超えた独自の理論を展開するに至ったのだが、それは第八節で主題的に取りあげることになる。

(186)Black (1964), p. 217. ただし、論理的意味に違いはないが、ブラックは「かつ」ではなく「しかし(but)」という語を用いている。

(187)一般には、これは言えない。次註を見よ。

(188)一つだけ例外がある。原子文「p」と「q」からなるT—F図式の一つとして次のT—F図式52を考えてみよう。

このT—F図式52を本文の文(37)と同じ段階まで分析すると次のようになる。

(53) (pかつq)ということはない、かつ、

(pということはなく、かつ、q)ということはない、かつ、

(p、かつ、qということはない)ということはない、かつ、

(pということはなく、かつ、qということはない)ということはない。

我々は、文(37)から文(38)に進むとき、「最後の連言肢は余計である」と述べたが、正確に言うと、「T—F図式の右端の列が空白になっている行は無視して良い」、すなわち、「右端に『T』が書き込まれている行だけを選言でつなげば良い」ということになる。ところが、今の場合、右端の列が空白になっている行を無視することは、技術的な問題から、できない。なぜなら、すべての行で右端の列が空白になっており、これらの行をすべて無視すると、得られるのは無(零個の文字からなる文字列)であり、我々はこれを文と認識することはできないからである。このT—F図式52は矛盾を意味している。なぜなら、そこで問題になっている四つの可能性は、相互に両立不可能なだけではなく、すべての可能性を尽くしたものであり、これらのどの像であることも拒否すると、もはや真には成り得ないからである。このような矛盾を選言標準形と解釈することはできず、分析は文(53)で止まらなければならないのである。現在の論理学では、任意の複合文の真理表(複合文の真偽が構成要素である原子文の真理値にどのように依存しているかを示した表)が与えられたときに、そこからその複合文と論理的に同値な選言標準形を作る一般的な手続き(それは本文で我々が素描したものと本質的に同じである)を示すことによって、否定と連言と選言が真理関数的に完全であること、すなわち、任意の真理関数を意味する複合文は否定と連言と選言からなる複合文(すなわち選言標準形)で表現できることを証明する。ただし、矛盾を意味する複合文の真理表が与えられたときは、一般的な手続きにしたがって選言標準形を与えるのではなく、「p、かつ、pということはない」を真理表とは関係なく天下り式に与えるという方法を取っている。これも選言標準形であることは変わりはない(選言肢が一つしかない特殊な選言である)。よって、任意の真理関数的複合文が選言標準形で表現可能という命題論理の証明に問題はない。しかし、「p、かつ、pということはない」を矛盾を表すT—F図式52の読み方として採用するというのは行き過ぎであろう。我々はやはり分析を文(53)の段階で止めておくべきだと思われる。

(189)Wittgenstein (1922), prop. 4.3.

(190)七・二節の(一)で『論理哲学論考』の像理論を検討する際に用いた単純な言語を思い出して欲しい。そこでは、四つの対象a、b、F、Gだけが存在し、aとF、aとG、bとF、bとGのみが結合して事態を構成すると仮定されていた。このとき、この単純な言語では、aとFからなる事態を名指す像として「Fa」が使われるのであった。しかし、この言語の文法規則を明示した上で、問題の事態の像を作ることも可能である。それは、例えば、次のように、文法に適った像をすべて列挙し、本来必要な像の右にチェックマークを置くことによってなすことができるであろう。

あるいは、よりグラフィカルに次のように像を作ることもできるだろう。

ここでは交点が文法的な像を示しており、それを囲んでいる丸印が本来必要な像を示しているのである。T—F図式はこうして作られる像と類比的なものであるというのが我々の本文での主張である。

(191)T—F図式を一種の像とみなす像理論拡張説の発想をデモス説の基本的考え方と結び付けることによっても、循環を犯すことなく真理表の問題に答えることができる。すなわち、例えば、否定文「pということはない」のT—F図式(本文中のT—F図式12)は、「p」が真のとき偽、偽のとき真になるような原子文の不確定記述なのではなく、そのような原子文が名指す事態の像(より直接的に言うならば、事態pが存立しているときには存立しておらず、存立していないときには存立しているような事態の像)であると考えればよいのである。また、この像としてのT—F図式の真/偽はそれが写像している事態の存立/非存立によって定義できるので、原子文のときと同じ真理概念を適用することができる(もっとも、像理論拡張説のときと同様に、原子文もT—F図式の一つと見なすことも可能である)。このように修正されたデモス説は、循環という批判を免れ、形式的には申し分ない理論となる。しかし、本文でデモス説を批判したときの論点、すなわち、T—F図式が写像していると言われるような性質を持った事態が果たして存在するのだろうかという問題は依然として残り、やはり真理表の問題に対する満足行く答とは見なせないのである。

文献

- Black, M. 1964. A Companion to Wittgenstein’s ‘Tractatus’. Cornell University Press.

- Demos, R. 1917. “A Discussion of a Certain Type of Negative Proposition”, Mind, n.s. 26: 188-96.

- Fogelin, R. J. 1976. Wittgenstein. Routledge & Kegan Paul. 2nd edition, 1987. References to the latter.

- Frege, G. 1879. Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens. Luis Nebert. Reprinted in his Begriffsschrift und Andere Aufsätze, 2. Auflage, Georg Olms, 1964. References to the latter.

- Landini, G. 2007. Wittgenstein’s Apprenticeship with Russell. Cambridge University Press.

- Ramsey, F. P. 1925. “The Foundations of Mathematics”, Proceedings of the London Mathematical Society 25: 338-84. Reprinted in his Philosophical Papers, edited by D. H. Mellor, Cambridge University Press, 1990, 164-224. References to the latter.

- ------ 1926. “Mathematical Logic”, The Mathematical Gazette 13: 185-94. Reprinted in his Philosophical Papers, edited by D. H. Mellor, Cambridge University Press, 1990, 225-44. References to the latter.

- ------ 1927. “Facts and Propositions”, Aristotelian Society Supplementary Volume 7: 153-70. Reprinted in his Philosophical Papers, edited by D. H. Mellor, Cambridge University Press, 1990, 34-51. References to the latter.

- Schröder, E. 1909. Abriss der Algebra der Logik, bearbeitet im Auftrag der Deutschen Mathematiker-Vereinigung von Dr. Eugen Müller. B. G. Teubner.

- Venn, J. 1880. “On the Diagrammatic and Mechanical Representation of Propositions and Reasonings”, The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, S. 5, Vol. 9, No. 59: 1-18.

- Wittgenstein, L. 1922. Tractatus Logico-Philosophicus. Routledge and Kegan Paul.

- ------ 1929. “Some Remarks on Logical Form”, Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume 9: 162-71.

- ------ 1976. Wittgenstein’s Lectures on the Foundations of Mathematics, Cambridge 1939: from the notes of R. G. Bosanquet, Norman Malcolm, Rush Rhees, and Yorick Smythies, edited by Cora Diamond. Cornell University Press.

- 飯田隆、一九八九、『言語哲学大全II 意味と様相(上)』、勁草書房。

- 末木剛博、一九七七、『ウィトゲンシュタイン論理哲学論考の研究II 注釈編』、公論社。

A Philosophical Examination of Truth-Tables (V)

Kouji Hashimoto

In his Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein uses the schema:

The scheme (A) is not intended to be a truth-table so called. According to Wittgenstein, it is given as another way of writing the complex sentence:

(B) If p, then q.

However what is meant by the scheme (A) is not clear. It has been said that the schema (A) is also another way of writing the sentence:

(C) This sentence, i.e. (C), is true if either “p” is false or “q” is true, and false otherwise,

or the sentence:

(D) There is at least one atomic state of affairs which obtains if either the atomic state of affairs that p does not obtain or the atomic state of affairs that q obtains and does not obtain otherwise, and this atomic state of affairs does obtain,

or the sentence:

(E) One of those possibilities in which either the atomic state of affairs that p does not obtain or the atomic state of affairs that q obtains is, in fact, realized.

These sentences are themselves complex sentences containing logical constants. Therefore, if we should accept these interpretations of (A), then we could not explain the meaning of the logical constant “if ..., then ...” by rewriting the complex sentence (B) as the truth-table-like schema (A), because we do not have any accounts of the meanings of the logical constants which are contained in (C), (D), or (E).

In this paper, I propose a new interpretation of Wittgenstein’s schema (A). It should not be regarded as a sentence but a picture of some possible worlds. And the truth of such a schema is defined as follows: a schema is true if and only if one of those possibilities of which the schema is a picture is realized. For example, assuming that there are four possible worlds, namely, the possible world (1) in which both the state of affairs that p and that q obtain, the possible world (2) in which the state of affairs that p does not obtain but that q does, the possible world (3) in which the state of affairs that p obtains but that q does not, and the possible world (4) in which neither the state of affair that p nor that q obtains, (A) is a picture of three possible worlds (1), (2), and (4). Then (A) is true if and only if the possible world (1), (2), or (4) is realized, that is, “p” is false or “q” is true. Thus we can explain the meanings of logical constants.