真理表の哲学

——意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、ラムジー的考察—— (四)

橋本康二

七・三 『論理哲学論考』の真理関数論(一) T—F図式論

我々は前節(七・二節)で『論理哲学論考』の像理論が第三節で見たラッセル流の理論と基本的に同じ理論であると論じた。この理論で複合文を扱う最も自然な方法は、第四節で見た、論理結合子が名指す論理的対象の存在を認める実在説である。しかしウィトゲンシュタインは、七・一節の冒頭で引用した根本思想に示されているように、実在説をはっきりと否定し、その代わりとして真理関数論を展開するのである。この節の主な目的は真理関数論の前半部分であるT—F図式論を解釈することにあるが(七・三・二節)、その前に、ウィトゲンシュタインがなぜ実在説を拒否するのか、その理由を検討しておきたい(七・三・一節)。我々は第四節で実在説に対するいくつかの批判的な議論を見たが、いずれも決定的な批判になっていないと考えた。果たしてウィトゲンシュタインは実在説を批判するより効果的な議論を提出しているのであろうか。我々の答をあらかじめ述べておくと、否、である。

七・三・一 実在説論駁?

『論理哲学論考』には実在説を論駁しようとする議論が少なくとも七つ述べられているように思われる。テキストの中で最初に現れる議論は一番最後に扱うことにし、二番目の議論から見ていきたい。

(一)実在説論駁の第二の議論

実在説を論駁する二番目の議論は次のように提示されている。

「記号『F』と『T』の複合体にいかなる対象(ないし諸対象の複合体)も対応しないのは、水平線と垂直線や括弧に対応するものがないのと同様であり、それは明らかである。——「論理的対象」は存在しない。/同じ事は、『T』と『F』からなる図式と同じことを表現するすべての記号についても、当然、あてはまる。」(112)

七・二節で一瞥したように、T—F図式論では、複合文は表1のような記号配列であるとされる(113)。

そしてウィトゲンシュタインはこれが日常言語の複合文「pならばq」と同じことを表現していると考える。確かに、「pならばq」を見ていると、論理結合子「ならば」は何か関係を表現している表現であるように思え、したがって、それが名指している含意関係という論理的対象の存在を想定したくなるかもしれない。しかし、「pならばq」と同じ事を表現している表1を見たらどうであろうか。論理結合子「ならば」に相当するものを求めるため、ここから「p」と「q」を削除すると、得られるのは表2である。

この「T」と「F」からなる複合体が含意関係という論理的対象を名指す表現ではないのは明らかである、とウィトゲンシュタインは主張しているのである。

この議論に対しては、二つの点で反論できるであろう。まず、この議論は、表1が「pならばq」の正しい分析になっているということを前提している、ということを指摘できるだろう。すなわち、日常言語の文「pならばq」の表面的な文法構造に惑わされず、そこに隠されている本当の文法構造を明らかにすれば表1になるのであり、これが「pならばq」が意味しようとしていた世界の構造を正しく意味しているのである、ということが前提されているのである。実在説を論駁するのに必要なことは、この分析が正しいことの証明であり、正しいことを前提してしまったら、論点先取である。そして、正しいことの証明は少なくともこの議論の中では与えられていない(114)。次に、仮に分析が正しいものであるとしても、表1が論理的対象を指示していないことはそれほど自明ではない、ということを指摘できるだろう。例えば、イアン・プループスは、表2を含意関係という論理的対象を名指す「活字としては手がこんでいるが、意味論的には単純な名前として見なすことが常に可能であろう」(115)と指摘している。表1が何を意味するのかは次の七・三・二節で検討することだが、これが論理的対象を指示していないことは必ずしも明らかではないということは、少なくとも明らかであろう。

(二)実在説論駁の第三の議論

実在説を論駁する三番目の議論を見てみよう。それは以下の通りである。

「すべての真理関数は要素命題に対して真理操作を有限回継続して適用した結果である。/ここにおいて『論理的対象』、(フレーゲとラッセルの意味での)『論理定項』が存在しないことが示される。/なぜなら、真理関数に真理操作を施した諸結果は、それらが要素命題の同じ真理関数であるならば、同一だからである。/・・・/『〜』と呼ばれる対象[=否定性という論理的対象]が存在するならば、『〜〜p』は『p』とは違った何かを語っているのでなければならないだろう。なぜなら、そのとき一方の命題はまさに〜を扱っているが、他方はそうではないからである。」(116)

これがなぜ実在説論駁になるかというと、前半部分で「〜〜p」と「p」が同一であり、同じことを語っているということが示唆されているからである。真理操作とは何かは七・四節で詳しく見ることになるので、ここでは、この概念を詳しい説明抜きで使用せざるを得ないのだが、この示唆をできるだけ直観的に述べると次のようになる。真理操作論によると否定記号「〜」は否定という真理操作を表しており、T—F図式ではなくこの記号を使って命題(=真理関数)を表記することもできるが、それは当の命題がどの命題に対して否定という真理操作を施して形成されたのかを示すためなのである。例えば、「〜〜p」は命題「p」に否定という真理操作を二回継続して適用することで得られた結果としての命題を表記しており、「p」は命題「p」に否定という真理操作を零回適用した結果としての命題を表記しているのである。このように命題「〜〜p」と「p」はその形成のされ方という観点から見ると明らかに異なっており、したがって、命題自体としても異なっている可能性が十分生じる。しかし、具体的にこれらの真理操作を実行してみると、得られた結果はどちらも表3のようになることが判明する。

したがって、「〜〜p」と「p」は同一の命題であり、それらが何を語っているにせよ、同じことを語っていることになる。以上が、前半部分で示唆されていることである。後半部分では、否定記号「〜」が否定性という論理的対象を指示する名前であるということを仮定し、「〜〜p」と「p」は同じことを語っているのではないということが導き出されている。したがって、帰謬法により、否定記号「〜」が否定性という論理的対象を指示するという仮定は拒否され、実在説は論駁されるのである(117)。

この議論に対しても、やはり論点先取だと答えることができるだろう。というのは、この議論で矛盾に直面したときに、「〜」が否定という真理操作を表すという真理操作論の仮定の方を否定することもできたはずだからである。そうせずに実在説を否定するのは、正しいのは真理操作論であり、実在説は間違っているということが、あらかじめ前提されているからに他ならない。この反論に対しては、「〜〜p」と「p」が同じことを語っているのは直観的な言語使用のレベルで自明であり、真理操作という概念に訴える必要はない、という再反論がなされるかもしれない。しかし果たしてそうであろうか。我々は「〜〜p」と「p」の真理値が常に必ず一致するということまでは認めることができる。しかし、それは両者が同じことを語っているということを認めることにはならない。同じことを語っているのだということを言うためにはさらなる議論が必要であろう。

(三)実在説論駁の第四の議論

テキストでは三番目の議論の前半と後半にはさまれる形で四番目の議論と五番目の議論が現れている。四番目の議論は次の通りである。

「∨[=選言関係]や⊃[=含意関係]は右や左が関係であるという意味では関係ではないということは明らかである。/フレーゲとラッセルの論理的『原始記号』を交互に定義することが可能であるということは、これらが原始記号でないことを既に示しており、これらが関係を指示していないことを既になお一層のこと示している。/そして、我々が『〜』と『∨』によって定義する『⊃』が、それと『〜』によって『∨』を定義するところの『⊃』と同一であること、および、この『∨』が最初のそれと同一であること、等々のことは明らかである。」(118)

フレーゲの『概念記法』では含意記号と否定記号が原始記号とされ、選言記号はこの二つを使って以下のように定義される(119)。

(a)pまたはq =(定義) pということはない、ならば、q

他方、ホワイトヘッドとラッセルの『プリンキピア・マテマティカ』の第一版では選言記号と否定記号が原始記号とされ、含意記号はこの二つを使って以下のように定義される(120)。

(b)pならばq =(定義) pということはない、または、q

この交互的定義可能性からウィトゲンシュタインは論理結合子が関係などの論理的対象を名指す表現ではないことが明らかだと言うのである。

この議論では交互的定義可能性から実在説の否定を導いているのだが、その導出根拠は示されていない。しかし、それは以下のように考えることができるかもしれない。まず、我々の言語には否定記号と含意記号が含まれており、それぞれ否定性と含意関係を名指す表現であるとする。このとき、この言語の文「pということはない、ならば、q」は事態p、事態q、否定性、含意関係からなる複合体を名指していることになる。この言語に定義(a)によって「または」という新表現を導入したとする。すなわち、「pということはない、ならば、q」という長い表現の代わりに「pまたはq」という短い表現を新しく用いるように約定するのである。このとき、「または」は選言という論理的対象を名指しているのではない。そうではなく、「pまたはq」という表現全体が先に述べた複合体を名指しているのである。このように、「または」が定義によって導入されたのであれば、それが論理的対象の名前でないことが言えるであろう(121)。否定記号と選言記号が含まれている言語から出発して、同様の議論によって、「ならば」が含意関係という論理的対象の名前でないことも言える。そこで、この二つの言語を合体して一つの言語にすることができれば、選言記号と含意記号に関して実在説を論駁することが可能になるのである。以上のように考えれば、交互的定義可能性から実在説の否定を導くことができるように思われるかもしれない。しかしながら、この議論は成立しない。二つの言語を合体させることが無理だからである。すなわち、一つの言語の中で選言記号と含意記号の両方ともが定義(a)と(b)によって導入されるということはあり得ないのである。ウィトゲンシュタインは、先の引用で、(b)の被定義項の「ならば」と(a)の定義項の「ならば」が同一であると主張しているが、それらが別々の言語に属する異なった意味をもつ表現であることは明らかである。

もっとも、我々が我々の使う単一の言語の中で選言記号と含意記号が交互に定義可能であるかのように語っているのも事実である。しかし、選言記号にしろ含意記号にしろ、我々がそれをかつて定義(a)ないし(b)によって新語として導入したということは、可能性は否定できないものの、普通に考えると、ないのではないだろうか。我々の言語ではどちらも原始記号であるように思われる。ただし、我々の言語では、「pまたはq」と「pということはない、ならば、q」の真理値は常に一致しており、「pならばq」と「pということはない、または、q」に関しても同様である。そこから、我々は、選言記号は含意記号と否定記号によって定義でき、含意記号は選言記号と否定記号によって定義できる、と語っているだけではないだろうか。この場合の「定義」の意味は先に見た新語の導入としての「定義」の意味とは別物である。このような意味で選言記号と含意記号が交互に定義可能であることは認められるが、これは実在説の論駁を導くものではない。この場合の定義とは、被定義項と定義項の真理値が常に一致するということであり、これは実在説によっても説明することができるからである。

(四)実在説論駁の第五の議論

五番目の議論を見てみよう。それは次のようなものである。

「一つの事実pから無限に多くの他の事実、すなわち、〜〜p、〜〜〜〜pなどが帰結するに違いないということは、まったく最初からほとんど信じられないことである。」(122)

我々の言語では、文「p」、「〜〜p」、「〜〜〜〜p」、・・・の真理値は常に必ず一致するようになっており、「p」が真ならば、他のすべての文も真である。これを実在説で説明すると次のようになる。文「p」が真ならば、これが名指す事態pは存立しており、事実となっている。文「〜〜p」が名指すのは事態pと二つの否定性からなる別の事態〜〜pだが、「〜〜p」が真なので、これも存立しており事実である。文「〜〜〜〜p」が名指すのは事態pと四つの否定性からなる別の事態〜〜〜〜pであり、「〜〜〜〜p」が真なので、これも存立しており事実である。以下同様であり、pが事実であることから、無限に多くの別個の事実が存在することが帰結する。これは確かに驚くべきことであり、それゆえ、それを指摘することは実在説論駁の議論としてある程度有効であろう。しかし、決定的な論駁になっていないことも確かである。これは驚くべきことかもしれないが、それにも関わらずそれが事実であるというのが実在説の主張だからである。

(五)実在説論駁の第六・第七の議論

論理結合子と括弧について述べられている以下の議論を見てみよう。

「∨や⊃のような論理的な見かけの上の関係が——本当の関係とは対照的に——括弧を必要とするという表面的には重要ではないように思える事実は、実は意味深いのである。/なにしろ、この見かけ上の原始記号に伴われる括弧の使用は、これが本当の原始記号ではないということを既に示しているのである。括弧が自立した意味をもつということはおそらく誰も信じないだろう。/論理的な操作記号は句読点である。」(123)

ここでは、厳密に言うと、括弧をめぐる二つの独立していると思われる議論が展開されている。引用の前半部分では、論理結合子は括弧を必然的に伴わざるを得ず、括弧は対象を指示しないのだから、論理結合子は対象を指示しない、ということが主張されている。後半部分では、論理結合子自体が括弧(句読点の一種)に他ならず、括弧は対象を指示しないのだから、論理結合子も対象を指示しない、ということが主張されている。前半の議論を第六の議論、後半を第七の議論と呼ぶことにし、後者から検討することにしたい。

(五—A)実在説論駁の第七の議論

第七の議論は、なぜ論理結合子が括弧であるのかの説明が一切与えられていないので、議論になっていないと単純に却下することもできるかもしれない。しかし、L・K・C・チャンがウィトゲンシュタインの代わりにこの説明を与えることを試みているので、ここではそれを取りあげて批判したい。

日常言語の任意の論理結合子を含んだ文はすべて「・・・と***は両立しない」という論理結合子のみを含んだ文と論理的に同値である(=真理値が常に一致する)ことが知られている。この結合子を記号化するときには一般に「|」が用いられ、これは「シェファー・ストローク」と呼ばれている(124)。否定記号(〜)、選言記号(∨)、連言記号(∧)、含意記号(⊃)のどれかを一つだけ含む文とシェファー・ストロークのみを含む文の論理的同値性は以下の通りである(「=」は論理的同値性を意味している)。

(c) (〜p) = (p|p)

(d) (p∨q) = ((p|p)|(q|q))

(e) (p∧q) = ((p|q)|(p|q))

(f) (p⊃q) = (p|(q|q))

いくつかの文に論理結合子を作用させて新しい一つの文を作るときには、できあがった文を補助記号としての括弧でくくるというのが、一般的表記法における括弧の使用規則である。ただし、一番外側の括弧は省略するというのが慣例として行われている。しかし、ここではまさに括弧の存在自体が問題になっているので、使用規則に厳密に従っていることに注意してもらいたい。任意の種類の論理結合子を任意の個数含んだいかなる文も、右の論理的同値性を用いれば、シェファー・ストロークのみを含んだ文と論理的に同値であることが示される。例えば、「(p⊃(q∨r))」は次の文と論理的に同値であることが分かる。

(g) (((p|p)|((q|r)|(q|r)))|((p|p)|((q|r)|(q|r))))

以上のことから、我々の言語の論理結合子の中で本来の原始記号はシェファー・ストロークのみであり、他の論理結合子はすべて定義によって新語として導入されたのだ、という可能性が生じる。この場合、(c)〜(f)は、それぞれ、否定記号、選言記号、連言記号、含意記号を新語として導入するための定義ということになる。我々は先に、こうしたことは普通に考えるとないと述べたが、可能性としてはあり得るので、今は、実際にそうだと仮定することにしよう。そうすると、我々が論理結合子として考える必要があるのはシェファー・ストロークだけだということになる。では、ここで(g)をもう一度よく見てみよう。すると、あることに気がつかれるかもしれない。すなわち、シェファー・ストロークは必ずしも記入する必要はないのではないか、ということである。この文(g)はシェファー・ストロークをすべて省略して次のように書いても、何ら問題がないように思われるのである(125)。

(h) (((pp)((qr)(qr)))((pp)((qr)(qr))))

これは見方を変えると、シェファー・ストロークを省略したのではなく、最初から「・・・と***は両立しない」を「(・・・***)」と記号化したのだとも考えられる。つまり、この考えでは、括弧は文を形成する際の補助記号ではなく、原始記号そのものなのである。チャンは括弧は原始記号であると考え、「ここでの括弧、すなわち、シェファー・ストローク記号は[真理操作の]適用順序と範囲を示しているだけだから、[この(g)の(h)への書き換え]は『論理的な操作記号[論理結合子]は句読点である』[という『論理哲学論考』の一節]で意味されていることを示しているのである」(126)と主張し、「論理定項の記号[=論理結合子]は句読点という本性をもち、それゆえ、何ものも指示しないのである」(127)と結論する。

確かにこのように考えれば、複合文から論理結合子はなくなり、括弧だけが残る。しかしこのことは、チャンがそう考えたのとは違って、ウィトゲンシュタインの反実在説を擁護することにはならないのは明らかである。なぜならば、括弧が原始記号であるとすれば、これはそれ自体の意味をもつのだから、括弧が論理的対象を指示しているかもしれないという可能性は依然として残るからである。この場合の括弧は何かの「適用範囲と順序」を示しているだけではないのである。他方、括弧を補助記号と考えるならば、それは確かに「適用範囲と順序」を示しているだけだが、そのときにはシェファー・ストロークが単に省略されているだけなのだから(ちょうど代数で掛け算「a×b」を「ab」と表記するように)、この省略された記号の意味が失われたわけではなく、それが論理的対象かもしれないという可能性は、やはり残るのである。

(五—B)実在説論駁の第六の議論

引用の前半部分である第六の議論を考察しよう。この議論では論理結合子が括弧を必ず伴うことが問題にされているが、なぜそれが反実在説を導くのかの説明はやはり与えられていない。そこでここでは、論理結合子が論理的対象を指示すると仮定した場合、まさに括弧が必要になるのだということを示したい。つまり、この議論に対して一種の反例を提示することを試みるのである。

『論理哲学論考』の世界観では複数の対象が結合して事態(原子的事態)になるのであったが、ここに論理的対象を導入して、論理的対象は対象ではなく事態と結合して新たな事態(複合的事態)を形成するものである、と考えることにする。ウィトゲンシュタインは対象を鎖の環に、事態を鎖にたとえていたが(128)、この比喩を改変して、論理的対象について次のように述べることができよう。対象は環であり、複数の環が互いにひっかかりあうことで鎖ができるが、こうしてできた鎖は必ず両端がひっかかりあい、一つの大きな環になり、これが原子的事態である。論理的対象も他の対象と同様に一つの単純な環であるが、これは対象である単純な環とひっかかりあうのではなく、原子的事態としての複雑な環(=環から形成された環)とひっかかりあい、一つの鎖を形成するのである。この鎖が複合的事態である。この複合的事態を名指す文はどのように構成したらよいのであろうか。単純な原子的事態の場合、それを構成する対象の名前を並べれば十分である。たとえば、三つの対象が結合して一つの原子的事態を形成している場合、対象の名前が「a」、「b」、「c」であれば、これを並べた「abc」がこの事態の名前として十分であり、ここには何の曖昧さもない(129)。しかし、複合的事態の場合には、この単純列挙の方法ではうまく行かないのである。否定性という論理的対象の名前を「〜」とし、この対象が事態abcと結合して複合的事態を形成しているとする(鎖の比喩を使って言うと、三つの環a、b、cがひっかかりあって一つの鎖になり、その両端がさらにひっかかりあって形成されている大きな環と、もう一つの環〜がひっかかりあって、一つの鎖ができているとする)。このとき、「〜abc」というように個々の名前を単に並べて文を作っても、意図した複合的事態の名前としては機能しない。なぜなら、対象〜、a、b、cが単純に結合した原子的事態(鎖の比喩を使うと、四つの環〜、a、b、cがひっかかりあって一つの鎖になり、その両端がさらにひっかかりあって形成されている大きな環)の名前でもあり得るからである。そのため、前者の複合的事態の名前は、括弧を導入し、「〜(abc)」のようにしなければならない。ようするに、括弧は全体の中でどの部分が事態になっているのかを示すために必要になるのである(130)。この必要性は論理的対象のさらなる特徴に注目した場合、一層明らかになる。その特徴とは、論理的対象は原子的事態と結合するだけではなく、複合的事態とも結合できるという特徴である。まず、原子的事態pとqが選言という論理的対象(論理的関係)∨と結合してできた複合的事態p∨qを考えてみよう。否定性はこの複合的事態とも結合できるのである。次に、pと否定性が結合してできた複合的事態〜pを考えよう。選言はこの複合的事態〜pおよび原子的事態qと結合して複合的事態を形成することもできるのである(131)。二つの複合的事態は構成要素がまったく同じなので(132)、その名前を列挙しただけでは名指すことができない。そこで、括弧を使って、前者の複合的事態の名前は「〜(p∨q)」、後者の複合的事態の名前は「(〜p)∨q」としなければならないのである。括弧は、どの部分が事態となっているかを示すことにより、全体としての事態がどのような過程を経て形成されたのかを明らかにする役目を担っていると言えるであろう。ウィトゲンシュタインは『論理哲学論考』を書く以前に、「∨や⊃などの見かけの上の論理的な関係が括弧やドットなどを必要とする、すなわち、『適用範囲』を持つということは非常に重要であり、このこと自体がこれらが関係ではないことを示しているのである」(133)と述べていた。しかし、括弧を適用範囲の問題と捉えることには若干の疑問が生じる。たとえば、事態〜abcと〜(abc)において否定性が適用されている範囲は同じであり、括弧を使って区別すべき適用範囲の違いは存在しないように思われる。むしろ我々は、これまで述べてきたとおり、事態全体の中でどの部分が下位事態になっているのかを示す必要性の問題が括弧の必要性の問題であると捉えることにしたい(134)。

以上の議論に対してウィトゲンシュタインはどう答えるであろうか。おそらく、事態を自身の部分として含むような複合的事態というものは存在しないのだ、と答えるのではないだろうか。すなわち、括弧を必要とするから論理的対象は存在しないのだ、というのではなく、括弧を必要とするような論理的対象は存在しないのだ、というのである。前者はともかく、後者を議論と呼ぶことは難しいだろう。だが、我々がまだ複合的事態の存在を決定的に示したわけではないことも事実である。鎖の環の比喩はあくまで比喩である。そこで、ある種の複合的事態の存在をはっきりと指摘したおきたい。それは、論理的対象ではなく「本当の」対象(関係)を含んだ複合的事態、すなわち、ラッセルによって「命題的態度」(135)と呼ばれた事態である。最初期のラッセルによると、命題的態度とは認識主体が命題(我々の用語では事態)に対して何らかの認知的態度(信念、疑念、欲求など)を取っているような事態のことである(136)。太郎は花子が次郎を愛していると信じているとしよう。ここでは、花子が次郎を愛しているという事態に対して太郎が信じるという態度を取っている。すなわち、花子が次郎を愛しているという事態と太郎の間に信念という「本当の」関係が成立している。これが命題的態度という事態の一例である。この事態を名指す文は一般に以下のようになる。

花子が次郎を愛しているということを太郎は信じている。

この文では「ということ」という表現が括弧の役目を果たしている。構成要素の名前を列挙して文を作る場合は次のように括弧が必要になる。

この括弧はその中の要素が結合して事態を形成していることを示している。

『論理哲学論考』では命題的態度について次のように言われている。

「[Aはpが事実であると信じている、ということにおいて]表面的には、命題pが対象Aに対してある種の関係に立っているように思われる。」(137)

これだけ読むとウィトゲンシュタインは命題的態度の存在に否定的であるように思われるが、そうではない。そのことは次の一節で示されている。

「しかし、『Aはpということを信じている』、『Aはpと考える』、『Aはpと語る』は『「p」はpと語る』という形式をしていることは明らかである。そして、ここで問題になっているのは、一つの事実と一つの対象の対応ではなく、二つの事実を構成している諸対象の対応を通した二つの事実の間の対応なのである。」(138)

ウィトゲンシュタインは命題的態度の存在を認めている。ただ、信念などの態度の担い手は認識主体という一個の対象なのではなく、一つの事実(事態)であると主張しているのである。それを彼は「思想」(139)と呼んでいる。彼はラッセルに宛てた手紙の中で、思想が具体的に何であるのかは「分からない」と述べているが、同時に、思想は「言語の語に対応する構成要素をもたねばならない」と主張している(140)。そこで、非常に単純に考えて、思想とは心の中における語に対応したいくつかのイメージが一定の仕方で結合した複合物であるとしよう。文は語からなる複合物であるから一種の事実(ないし事態)と見なせるが(141)、それと同様に、イメージの複合物としての思想も一種の事実(ないし事態)である。具体例で考えよう。太郎は花子が次郎を愛していると信じているときに太郎の心の中には花子と愛と次郎のイメージが浮かんでおり、これらが結合して一つの複合物を作っているとしよう。この複合物が思想であり、これが、いわば、この場合における太郎そのものなのであり、何か複合されていない単純な自我ないし魂としての太郎といったものは、少なくとも命題的態度という文脈では、存在しないのである(142)。そうすると、問題になっている信念事態は次のような文によって表現されることになる(143)。

(花子のイメージ—愛のイメージ—次郎のイメージ)—信念—(花子—愛—次郎)

括弧はその中が一つの事態を形成していることを示しており、信念という事態の中には、ラッセルの分析とは異なり、二つの事態が部分として含まれていることになる。このように、ウィトゲンシュタイン自身の理論においても命題的態度は複合的な事態であり、そうしたものとして存在を認められている(144)。複合的事態を一切認めないのであれば、それを形成するからという理由だけで論理的対象を拒否することはある程度合理的な行いと言えるかもしれない。しかし、ウィトゲンシュタインにはそうした合理性はないように思われるのである。

ウィトゲンシュタイン自身の考えはともかく、命題的態度を複合的事態ではないと捉える理論も存在する。それが今日、一般に「多重関係理論」と呼ばれているラッセルの理論である(145)。それによると、命題的態度は、認識主体と複数の対象の間に成立している関係である。この関係は少なくとも三項以上の関係であり、しかも、二項関係の連言には還元できないという意味で多重関係であるとされる(146)。たとえば、太郎は花子が次郎を愛していると信じているときには、太郎と花子と愛と次郎の間に信念という多重関係が成立しているのである。日常言語では多重関係の論理構造を明示できないが、一般的な記号論理学の記法によって、それは次のように表される。

構成要素を列挙する今までと同様の我々の仕方で表現すると次のようになる。

ここには括弧は必要ない。どの部分も下位の事態を形成しているということはないからである。この理論では命題的態度は複合的な事態ではなく原子的な事態である。

命題的態度をこのように理解するならば、複合的事態を形成することを理由にして論理的対象の存在を否定することが整合的に行えるようになると思われるかもしれない。しかし、実はそうは行かないのである。なぜなら、多重関係理論を採用するならば、それを論理的対象に関しても展開することが可能だからである。

太郎は花子を愛してはいないとしよう。第四節の実在説では、これは、太郎が花子を愛しているという事態が否定性という論理的対象と結合して否定的事態という複合的事態を形成していると分析された。そのことは日常言語でも示唆されているが、我々の表記法で括弧を使ってより明瞭に示すと次のようになる。

しかし、ここで多重関係理論を適用すれば、否定性はこのように事態を項に取る一項関係(性質)ではなく、太郎、花子、愛という三つの対象を項に取る三項関係であると見なすことができ、それは次のように表される。

我々の表記法を使うと次のようになる。

これは原子的事態である。ただし、真理に関する振る舞いは複合的事態のときと同様であり、太郎が花子を愛しているという事態が真ならこの原子的事態は偽であり、偽ならば真である。

しかし、論理的対象を多重関係と考えた場合、複数の論理的対象が含まれているときはどのように分析されるのだろうか、という疑問が直ちに生じるであろう。太郎が花子を愛しているか次郎が愛子を憎んでいるとしよう。この選言的事態は次のように分析される。

では、否定と選言が混在している、太郎は花子を愛していないか、次郎が愛子を憎んでいる、という事態はいったいどのような原子的事態として分析されるというのだろうか。そしてそれは、太郎が花子を愛しているか次郎が愛子を憎んでいる、ということはない、という事態からどのように区別できるというのだろうか(147)。この問いに対する我々の答はこうである。すなわち、両者はそれぞれ順に次のように分析される。

λ1—太郎—愛—花子—次郎—憎—愛子

λ2—太郎—愛—花子—次郎—憎—愛子

前者の原子的事態は、太郎が花子を愛していて、かつ、次郎が愛子を憎んでないときに偽となり、それ以外のときは真となるような事態である。後者は、太郎が花子を愛しておらず、かつ、次郎が愛子を憎んでいないときに真になり、それ以外のときには偽となるような事態である。λ1とλ2はそれぞれこの様な仕方で原子的事態を形成するような、そうした論理的対象ないし論理的関係である。2個の原子文と任意の論理結合子を組み合わせてできる真理関数は2^(2^2)=16個あるから、この文脈では、λ1からλ16までの16個の論理的対象が存在すると考えればよいことになる。そうすれば、一見すると複数の論理的対象が含まれているように思われた事態も、実は1個の論理的対象しか含まない原子的事態であると分析することが可能になるのである(148)。

かくして我々は、論理的対象の存在を認めても、それを含む論理的事態が複合的事態ではなく原子的事態であるということの可能性にまで到達した。論理的対象は複合的事態を必ず形成するから認められないというウィトゲンシュタインの批判は、もはや単純には成り立たないであろう。

(六)実在説論駁の第一の議論

最後に、しかし、テキストでは一番最初に現れる実在説論駁の議論を検討してみたい。それは次のように展開されている。

「人は、これまで真なる命題で行ってきたのと同様にして、偽なる命題で互いに意思疎通を行うことはできないのだろうか。その命題が偽であると考えられているということさえ知っている限りはできるのではないか。いや、できないのだ。なぜならば、我々がある命題によって語っているとおりの事情であるならば、その命題は真であり、もし我々が『p』で〜pのことを考え、我々が考えているとおりの事情であるならば、この新しい考え方での『p』は真であって偽ではないからである。/しかし、『p』と『〜p』が同じことを語ることができるということは重要である。なぜなら、このことは、記号『〜』に現実の側では何も対応していないということを示しているからである。」(149)

この議論は、「p」と「〜p」が同じことを語れるということを論じた部分と、そのことが実在説の否定を導くということを示した部分の、二つの部分からできている。順に検討しよう。

まず、前半部分の議論を再構成してみよう。我々の言語は次の二つの文(=命題)からなるとする。

(1)ソクラテスは人間である。

(2)プラトンは火星人である。

文(1)を「A」と記号化し、文(2)を「B」と記号化することにする。いま、この言語の使用者の一人であるSが、文「A」は真であると信じているとしよう。この言語の意味論は像理論——七・二節での我々の解釈によると、これは我々が第三節で提示した原子文の意味と真理に関する理論に等しい——で与えられているとする。すると、この信念は、「A」が名指している事態(ソクラテスと人間性からなる複合物)が存立しているという信念に等値であり、結局のところ、「ソクラテスは人間であるという信念」と一般に言われている信念に他ならない。この信念を「意思A+」と呼ぶことにする。また、Sは文「B」は偽であると信じているとする。この信念は、普通に言うと、プラトンは火星人ではないという信念であり、これを「意思B-」と呼ぶことにする。さて、Sが他の人Hに出会い、自分の意思を伝えたがっているとしよう。この二人の間で「意思疎通は真なる文で行え」という言語使用のルールが共有されているならば、話し手Sは文「A」を発話することによって、意思A+を聞き手Hに伝えることができる(150)。すなわち、HはSがA+を有していることを理解することができるのである。ウィトゲンシュタインが通常の意思疎通のあり方として考えているものは、このような状況であろう。ここで彼は「偽なる文で意思疎通を行うことは可能か」という問いを投げかける。「意思疎通は真なる文で行え」の代わりに「意思疎通は偽なる文で行え」という言語使用のルールが両者の間に共有されているならば、これは可能であるように思われる。Sは文「B」を発話することによって、意思B-をHに伝えることができるからである。しかしながら、以前とまったく同じようにして意思疎通を行うことが可能であるかというと、そういうわけではない。以前のルールでは伝達可能だった意思A+が、この新しいルールのもとでは伝達不可能になっているからである。もっともこのことは、偽なる文での意思疎通が真なる文での意思疎通より劣った方法であるということを意味するわけではない。なぜなら、真なる文で意思疎通を行う場合には、逆に、意思B-の方を伝達することができないからである。つまり、どちらも意思疎通の方法としては不完全なのである(151)。

以上のように、二つの方法では伝達できる意思に違いが生じるが、ウィトゲンシュタインが「いや、できないのだ」と言って問題にしているのは、そういうことではない。引用文から明らかなように、彼は否定文を問題にしているのである。しかし、否定とは何かは『論理哲学論考』では真理関数論において明らかにされることであり、否定などの論理結合子に関する実在説を論駁しようとしている現在の文脈で真理関数論を前提することは論点先取であり、できない。否定については、たいていの理論が認める非常に基礎的な性質だけしか仮定せずにウィトゲンシュタインの議論を解釈しなければ、意味がないであろう。そこで、そうした性質として、否定文と肯定文では真理値が反転しているという性質を考えたい。つまり、我々の論文の出発点であった、否定の真理表で示されている性質のみを仮定して、彼の議論を再構成するのである。

右に見た我々の言語は二つの文しか含んでいなかったが、これに以下の二つの文を加えて言語を拡張することにする。

(3)ソクラテスは人間であるということはない。

(4)プラトンは火星人であるということはない。

否定記号として「〜」を使い、(3)を「〜A」、(4)を「〜B」と記号化することにしよう。ただし、これらの文の意味については、さしあたり不明であるとしておく。分かっていることは、「A」と「〜A」では真理値が反転しており、「B」と「〜B」でもそうだということだけである。また、この言語の使用者はこのことだけは十分に理解しているとする。この拡張された言語において、使用者の間に「意思疎通は真なる文で行え」というルールが成立しているとしよう。話者Sは以前と同じように文「B」は偽であると信じているとしよう。このときSは、否定文についての先に仮定した理解に基づいて、文「〜B」は真であると信じることになる。そこで彼は文「〜B」を発話することによって、彼の意思B-を伝えようとすることができる。これを聞いたHは、Sが文「〜B」は真であると信じているということを理解し、両者に共有されている否定についての理解に基づいて、Sは文「B」が偽であると信じているということを理解し、よって、Sが意思B-を有していることを理解することができるのである。かくして、意思A+だけではなく、意思B-の伝達も可能となる。「意思疎通は偽なる文で行え」というルールが支配している場合にも、同様にして、両方の意思とも伝達することが可能になる。違いは、意思A+の伝達に前者のルールのもとでは文「A」が使用されるが後者のルールでは文「〜A」が使用され、意思B-の伝達に前者では文「〜B」が使用されるが後者では文「B」が使用される、ということにしかない。したがって、我々は、「これまで真なる命題で行ってきたのと同様にして、偽なる命題で互いに意思疎通を行うことはできないのだろうか」というウィトゲンシュタインの問いかけに対して、「そう、できるのだ」と答えたくなる。なぜ、「いや、できないのだ」という答えが出てくるのだろうか。

この答を導く「なぜならば」以下のウィトゲンシュタイン自身の議論は明瞭とは言いがたいが、既にステニウスやグイド・ボニーノがきわめてもっともらしい解釈を与えているので、ここでは彼等の解釈を採用して、ウィトゲンシュタインの導出を再構成してみよう(152)。

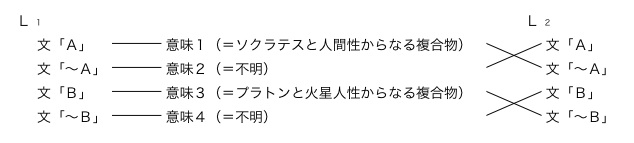

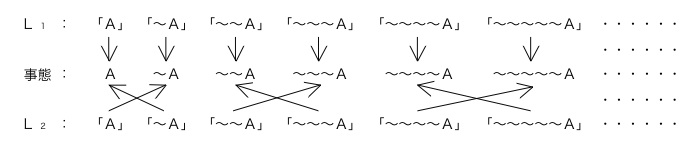

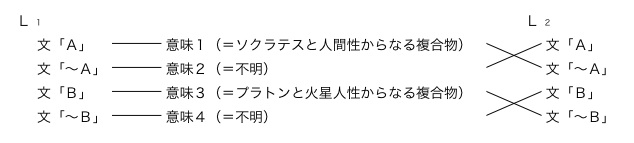

先に見た拡張言語を「L1」と呼ぶことにし、これとは異なる言語L2を考えることにしよう。L2はL1と同じく、四つの文「A」、「〜A」、「B」、「〜B」を含んでいる。ただし、その意味は異なっている。すなわち、L2の「〜A」はL1の「A」が意味しているもの(ソクラテスと人間性からなる複合物としての事態)を意味している。他方、L2の「A」はL1の「〜A」が意味しているもの(それが何であるのかは不明のままにされているのであった)を意味している。同様に、L2の「〜B」の意味はL1の「B」の意味と同じであり、L2の「B」の意味はL1の「〜B」の意味と同じである。ようするに、L1とL2において、肯定文と否定文では、図1のように意味が交換されているのである。

図1

そうすると、この言語の使用者が意思A+を有している場合、彼は文「〜A」が真であると信じていることになり、意思B-を有しているなら、文「B」が真であると信じていることになる。さて、ある人物Sが意思A+とB-を有しているとし(このことは彼の欲求と行動から分かるものとする)、出会った聞き手に対して文「〜A」と文「B」を発話することによって意思伝達を行おうとしているとしよう。このとき、Sは、「意思疎通は偽なる文で行え」というルールのもとで言語L1を使用しているのであろうか、それとも、「意思疎通は真なる文で行え」というルールのもとで言語L2を使用しているのであろうか。この区別はできないように思われる。したがって、我々が偽なる文で意思疎通を行っているつもりであっても、我々は常に、肯定文と否定文の意味が交換された言語において真なる文で意思疎通を行っているのだ、と解釈され得るのである。もちろん、偽なる文で意思疎通を行っているのだとあくまで主張し続けることは可能だが、そう言い張るだけの根拠がもはやないのである。この意味で、「偽なる命題[=文]で互いに意思疎通を行うことは・・・できない」のである。あるいは、現在の文脈で考えると、この議論はむしろ、「『p』と『〜p』が同じことを語ることができる」ことを示した議論であると解釈した方がよいかもしれない。我々は先に、肯定文と否定文の意味が言語L1と交換されているような言語L2が存在することを当然のように仮定した。そこでは、例えば、L1の「A」とL2の「〜A」は同じことを語っているのであった。しかし、こうした言語の存在を議論なしで仮定することには疑問をもつ人がいるかもしれない。そうした人に対して、L2の存在を論証して見せたのがこの議論だと解釈することができるのである。すなわち、「意思疎通は偽なる文で行え」というルールのもとで言語L1を使用すると、そこには本人の意図を超えて、「意思疎通は真なる文で行え」というルールのもとで使用されている言語L2が出現しており、そこでは、肯定文と否定文の意味がL1とは逆になっているのである。

実在説論駁の第一の議論の前半部分の再構成は以上である。しかし、後半部分の考察に移る前に、前半部分の議論がもつ一つの問題点について検討してみたい。その問題点とは、ブラックによって指摘されたものであり、彼は「ウィトゲンシュタインがpと〜pは『同じことを語ることができる』と述べるとき、彼は重要な意味で間違っていた」(153)と主張しているのである。

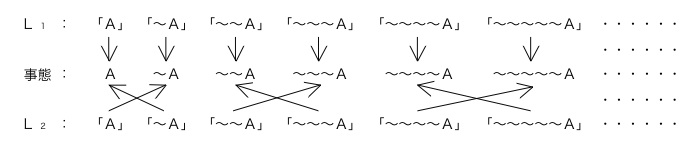

我々の先の例では、言語L1の文「A」と言語L2の文「〜A」が同じ意味であり、L1の「〜A」とL2の「A」が同じ意味であり、肯定文と否定文の意味の交換が生じているのであった。ブラックは、ここで、L1の中の「〜」もL2の中の「〜」もともに否定記号であり、否定記号として一定の意味論的規則に従わねばならないことに注意するよう我々を促す。否定記号がしたがうべき意味論的規則とは、任意の文φとその先頭に否定記号が追加された文ψでは真理値が反転している、というものである。言語L1と言語L2の両方において「〜」がこの特性を保持したまま、肯定文と否定文の意味が交換されること、すなわち、L1の文「A」とL2の文「〜A」が同じ意味になり、L1の「〜A」とL2の「A」が同じ意味になることは、いったいいかにして可能なのだろうか。L1(これは我々の言語をモデルにしたものである)では、否定記号「〜」の存在が否定を意味し、不在が肯定を意味しているが、L2ではこの機能が反転し、「〜」の存在が肯定を意味し、不在が否定を意味することによってである、というのがこの問いに対するウィトゲンシュタインの答だったのであろうとブラックは推測する。L2の「A」では「〜」が不在であるから、これは「A」の意味(すなわち、A)の否定を意味しており、L1の「〜A」(「〜」が存在しているので、これはAの否定である)と同意味である。L2の「〜A」では「〜」が存在しているから、これはAの肯定を意味しており、L1の「A」(「〜」が不在なので、これはAの肯定である)と同意味である。L1の「〜A」と「A」では真理値が反転しているから、L2の「A」と「〜A」でも真理値は反転している。かくして、このウィトゲンシュタインの答の通り、確かに、先の意味論的規則に従ったまま、肯定文と否定文の意味の交換が可能になっているように思われる。しかし、実はそうではないのだというのがブラックの主張である。我々の言語L1とL2には原子文と否定記号を1個だけ含む複合文しかなかったが、これを拡張して、「〜〜A」や「〜〜〜A」のような任意の個数の否定記号を含む複合文も含むようにしてみよう。さて、L2では「〜」の機能がL1とは反転しているが、依然として「〜」の真理値に関する意味論的規則が支配していなければならないのだから、L2の「〜〜A」は、当然、L2の「A」と真理値が一致しなければならない。だが、果たしてそうなっているのであろうか。L2の「A」は「A」に対して否定記号が不在だから、Aの否定を意味しており、これはL1の「〜A」と同意味である。他方、L2の「〜〜A」は、「A」に対して否定記号が二つ存在しているから、Aの肯定の肯定を意味しており、肯定の肯定は肯定だから、結局、「〜〜A」はAの肯定を意味していることになる。したがって、L2の「〜〜A」はL1の「A」と同意味である。L1の「〜A」と「A」は真理値が常に不一致だから、最終的に、L2の「A」と「〜〜A」は真理値が一致していないことが判明する。一般に、L2では、否定記号を含んでいる文「〜A」、「〜〜A」、「〜〜〜A」、・・・はすべて相互に真理値が一致し(なぜなら、肯定は何度繰り返しても肯定であり続けるから)、それらはすべて「A」と真理値が不一致であることが分かる。要するに、否定記号の機能を反転させる方法は、否定記号を1個しか含まない文に関してはうまく行くが、複数個含む文にも適用すると、望まれていた結果をもたらさないのである。したがって、ブラックは、「ウィトゲンシュタインは重要な意味で間違っていた」と結論するのである。

以上のブラックの議論はどう評価されるべきであろうか。例えば、ピーター・T・ギーチのように、それを誤解に基づく議論として退ける者もいる。彼の言い分を少し詳しく見てみよう。ギーチは、ブラックの議論はキャンセル・アウトの誤謬を犯していると主張している。キャンセル・アウトの誤謬とは、「全体として同じ意味をもつ二つの文から同じ形をした表現が切り取られたなら、残ったものは同じ意味をもつに違いないと考えるあやまち」(154)である。彼が挙げている例は次の通りである(155)。文「ソクラテスはソクラテスを殺した」と文「ソクラテスはソクラテスによって殺された」は全体として同じ意味をもつ。この二つの文から「ソクラテス」という同じ形をした表現を切り取ると、「・・・はソクラテスを殺した」と「・・・はソクラテスによって殺された」が残される。この二つが同じ意味をもつに違いないと考えることがキャンセル・アウトの誤謬である。なぜなら、これら二つの意味は明らかに異なるからである。ギーチはブラックがまさにこの誤謬を犯していると言う。すなわち、ブラックは、言語L1の文「A」と言語L2の文「〜A」が全体として同じ意味をもつということから出発し、そこから同じ形をした表現である「A」を切り取り、L1の側で残ったもの(「〜」の不在=肯定)とL2の側で残ったもの(「〜」の存在)が同意味であるに違いないと考え、L2では「〜」の存在が肯定を意味するのだと誤って考えたのである、とギーチは見なすのである(156)。

だが、誤謬を犯しているのはむしろギーチの方ではないだろうか。確かに、全体として同じ意味をもつことを前提して、そこからキャンセル・アウトの手法に基づいて、部分の意味が同じであるという結論を導いているのであれば、その結論が間違っている可能性は十分にある。仮に正しかったとしても、この結論を導く議論は妥当なものではない。しかし、ブラックの議論は、方向が逆なのである。彼は、まず、言語L1では、Aを否定するためには否定記号「〜」を付加した「〜A」を用いるが、肯定するためには「〜」を付加せずに「A」をそのまま用いる、という事実の観察から出発している。そして、否定記号がもつこの機能を逆転させたらどうなるのかを考えた。すなわち、Aを肯定するためには「〜」を付加した「〜A」を用いるが、否定するためには「〜」を付加せずに「A」をそのまま用いる、そうした言語L2を考えたのである。その結果、この機能逆転によって、L1の「A」とL2の「〜A」が同じ意味をもつようになることが判明したのである。なるほど、同意味になることが判明したL1の「A」とL2の「〜A」に対してキャンセル・アウトの手法を適用すれば、L1における否定記号の不在とL2における否定記号の存在が同意味であることが導かれるが、このことは別に驚くべきことではない。この同意味性は最初からそうなるように導入されていたからである。ここにはキャンセル・アウトの「誤謬」と非難されるようなことは何もない。

では、我々はブラックの議論を受け入れて、ウィトゲンシュタインは間違っていたと認めるべきなのであろうか。いや、そうすべきではなく、ブラックの議論を逃れる道があると我々は考える。

ブラックの議論は肯定と否定を対称的なものであると捉えている。すなわち、何か——おそらく一般に「命題」と呼ばれているようなもの——があって、我々はその何かを肯定したり否定したりしているのだと捉えている。しかし、肯定や否定を表すために我々が実際に用いている言語を観察すると、この対称性は破られていることが簡単に見てとられる。我々の言語には肯定文と否定文という二種類の文が確かに存在するが、肯定文の方は「何か」を肯定するという形にはなっておらず、おそらくその「何か」と思われるものがむき出しのまま現れているだけである。他方、否定文の方は、その「何か」に否定記号を付加することによって、「何か」を否定するという形が取られている。明らかに肯定文と否定文は非対称的である。ブラックの議論は、この観察に基づいて、否定することは否定記号を存在させることによって行われるが、肯定することは否定記号を存在させないことによって行われていると考えているのである。この考えを直ちに否定することはできないが、しかし、別の仕方で考えることも可能である。すなわち、もともとは否定記号だけではなく肯定記号もあり、肯定文と否定文は対称的だったのだが、肯定記号は省略されるようになったため、二つは非対称的に見えるようになったのだ、と考えることも可能であろう。「・・・ということは事実である」、「・・・ということは真である」という日常言語の表現は、そうした失われた肯定記号の名残と考えることができるかもしれない。この考えに基づいてブラック流にウィトゲンシュタインの問題の議論を再構成すると以下のようになる。

失われた肯定記号を「♯」としよう。言語L1の原子文は「♯A」と「〜A」である。「A」そのものは文ではなく、真でも偽でもない。肯定されたり否定されたりする原初的な「何か」を表す記号である。原子文は真か偽であり、一方が真なら他方は偽である。原子文の前に任意の個数の肯定記号「♯」や否定記号「〜」が置かれることで複合文が形成される。すなわち、「♯♯A」、「〜♯A」、「♯〜A」、「〜〜A」、「♯♯♯A」、「〜♯♯A」、「♯〜♯A」、「〜〜♯A」、・・・が複合文である。「〜」の意味論的規則はこれまでと同じ。「♯」の意味論的規則は、任意の文φとその先頭に「♯」が追加された文ψでは真理値が同じである、というものである。言語L1がこのようになっているときに、否定記号の機能を反転させた言語L2を作るということはどういうことになるのだろうか。それは、否定を意味していた言語L1の「〜」が言語L2では肯定を意味するようになる、ということにならざるを得ないだろう。また、同時に、肯定を意味していた言語L1の「♯」は、機能が反転した場合、言語L2では否定を意味するようになるべきであろう。こうした肯定・否定記号の機能反転の結果、非常にトリビアルことだが、L1の「♯A」とL2の「〜A」は同じ意味をもつことになる。我々の言語と同様、L1でも「♯」を省略することにすれば、ウィトゲンシュタインが述べていた(L1の)「A」と(L2の)「〜A」が「同じことを語ることができる」という事態が実現することになる。では、ブラックの議論が問題にしていた、否定記号の意味論的特性(真理値の反転機能)のL2での保存の問題はどうなるであろうか。もちろん、L2の「〜」はこの特性を持たない。L2の「〜」は肯定を意味しているからである。しかし、L2では「♯」がこの特性を問題なく保有している。L2の「♯」は否定を意味しているからである。ブラックの議論ではL2には真理値の反転機能をもつ可能性がある記号としては「〜」しかなく、それが実際はこの機能を持っていないので、否定記号の意味論的特性がL2では保存されていないと批判されたのである。しかし、我々の現在考察中のL2にはもう一つの可能性として「♯」があり、これが実際に真理値反転機能を持っているので、この批判は成り立たないのである。かくして、ブラックの議論を逃れることは可能であり、「『p』と『〜p』が同じことを語ることができる」というウィトゲンシュタインの主張は間違っていなかったことになる(157)。

ウィトゲンシュタインの実在説論駁の第一の議論の後半部分は、「p」と「〜p」が同じことを語れるということから実在説の否定を導くというものだが、この導出がどのようになされるのかは述べられていない。しかし、我々はもはやこの導出の過程に頭を悩ませる必要はないだろう。というのも、この導出に対する反例を我々は既に手にしているように思われるからである。それは、ブラックのウィトゲンシュタイン批判を避けるために我々が展開した議論の中に見いだされる。そこでは意味論を明確にはしていなかったが、そこでの肯定・否定の考え方に対して実在説的な意味論を与えることはきわめて簡単にできる。そこでの言語L1の「A」は我々がこれまで考えてきた個物と普遍の複合体としての事態を名指していると考えることができる。ただし、この事態は真・偽という性質をもつことはないとする。そこでこれを「準事態」と呼ぶことにする。この準事態は肯定性ないし否定性という性質と結び付いて新しい種類の複合体を形成し、それは真ないし偽という性質をもつとする。そこで、こちらの方の複合体を「事態」と呼ぶことにしよう。肯定性や否定性は任意の事態と結合し、さらに複雑な複合体を形成することができ、この複合体も真・偽という性質をもつとする。また、ある事態に肯定性が結び付いてできた事態と否定性が結び付いてできた事態とでは、それらが有する真・偽の性質が逆になっているとする。言語L1の文「♯A」は肯定性と準事態Aが結合した事態を指示しており、文「〜A」は否定性と準事態Aが結合した事態を指示している。他方、言語L2の「♯A」は否定性と準事態Aが結合した事態を指示しており、「〜A」は肯定性と準事態Aが結合した事態を指示している。L1の「♯A」とL2の「〜A」が同じことを語っており、したがって真理値が一致することは明らかである。否定性という性質の存在を認めた実在説的な意味論を採用しつつ、かつ、「♯A」と「〜A」が同じことを語ることができるようになっているのだから、これは明らかにウィトゲンシュタインの導出に対する反例になっている。

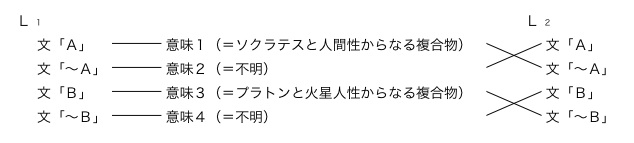

我々が第四節で見た実在説が認めていたのは否定性だけであって、肯定性という論理的対象の存在は導入していなかった。しかし、この意味論に立っても「A」と「〜A」が同じことを語るようにすることは可能である。言語L1の文「A」、「〜A」、「〜〜A」、・・・が名指しているのは、原子的事態Aに否定性が0個、1個、2個、・・・と付け加えられてできている事態A、〜A、〜〜A、・・・である。このとき、言語L2の文は図2のように事態を指示するとすればよい(矢印が指示関係を表している)。

図2

つまり、2n個の否定記号が付いているL2の文は2n+1個の否定性を含んだ事態を指示し、2n+1個の否定記号が付いているL2の文は2n個の否定性を含んだ事態を指示するようにすればよい。このL1の「A」とL2の「〜A」が同じことを語っていることは明らかである。

これに対しては、このL2のような言語を構成することは『論理哲学論考』の体系内では認められていない、という反論がなされるかもしれない。というのも、『論理哲学論考』では文とそれが指示する事態の間に次のような関係が成立することが要請されているからである。

「命題[=文]においては、それが描出する状態[≒事態]においてとちょうど同じだけのものが区別されなければならない。/両者は同じ論理的(数学的)多様性をもっていなければならない。」(158)

文「A」は2個の名前からできており、事態Aは2個の対象からできている。L1の文「A」が指示するのは事態Aであり、両者の多様性は同じ2である。ところが、L2の文「A」が指示するのは事態〜Aであり、この多様性は3であるから、文と事態の多様性は異なっている。したがって、L2はこの要請を満たしていないのである。

確かに『論理哲学論考』の思想に完全に忠実であろうとすれば、その議論に対する内在的批判として言語L2を持ち出すことはできないだろうが、我々の目的はそこにはなく、哲学的理論一般としての実在説の是非の検討こそが、我々が目下取り組んでいることである。したがって、先の要請に無条件にしたがう必要はない。そうは言っても、我々はある程度、『論理哲学論考』の体系を受け入れた上で考察を進めているのだから、この要請を完全に無視することもできない。しかしながら、幸いなことに、我々が解釈した限りでの『論理哲学論考』の言語理論、すなわち、像理論では、このような要請が生じてくることはないと思われる。我々は七・二節で像理論に対する我々の独自の解釈を与えた。その解釈の核となっていたのは、『論理哲学論考』の文(=命題)と事態の間の関係は名指し関係に尽きる、という考えであった。事態の名指しに使われるのは、対象のときのような一個の名前であっても良いのだが、実際は、複数の名前が文法規則に従って連結された文が使われており、それは一種の指示的に使用された記述と理解され得るのであった。例えば、ソクラテスは人間であるという事態を名指すのは、可能的には、例えば「いろは」のように恣意的に付けられた一つの名前そのものであっても構わないのだが、実際には、「ソクラテスは人間である」という文が指示的に用いられているのである。いずれの場合でも必要なことは、何らかの規則によって文(ないし可能的には名前)と事態の間の結びつきを確立することである。この規則を理解することによって、我々は、ある文が与えられたら、それに結びつけられている事態を導き出すことができ、逆に、ある事態が与えられたら、それに結びつけられている文を導き出すことができるようになるのである。この事情をウィトゲンシュタインは次のように説明している。

「それによって音楽家が総譜から交響曲を引き出すことができるような一般的な規則が存在する。また、それによって人がレコード盤の溝から交響曲を導き出すことができるような規則が存在し、再び最初の規則に従って、人はこの交響曲から総譜を導き出すことができる。まさにこのような規則が存在することの内に、これらの表面上はまったく異なった構築物の間の内的な類似性が存するのである。そして、この規則は、交響曲を楽譜言語へと射影する、射影の法則である。それは楽譜言語をレコード盤言語へと翻訳するための規則である。」(159)

ここでは交響曲(=音波としての事態)から楽譜言語を導出するための(および、その逆の導出をするための)規則と交響曲からレコード盤言語を導出するための(および、逆の導出のための)規則が例として挙げられている。ウィトゲンシュタインはこの二つの規則の間にある共通性があり、それを「一般的規則」と呼んでいるように思われる。しかし、共通ではないそれぞれに固有の特殊な規則があることは明らかである。前者の場合の特殊規則は音楽の理論書に記述されているような規則であり、後者の場合の特殊規則は音波から録音・再生機械を経てレコード盤の溝の凹凸に到る物理的過程を支配している自然法則に依拠した規則である。これ以外にも我々は様々な特殊規則を用いることで、事態を射影する様々な言語(文)を作り出すことができるであろう。ところがウィトゲンシュタインは、射影を行うためには文の多様性と事態の多様性が同じであることが必要であるという制約を持ち出すのである。おそらくこの制約が彼の考えている一般的規則の少なくとも一部を成しているのではないかと推測されるが、こうした制約を課す根拠を彼は示していないし、一般的に考えてもそうした根拠はないのではないかと思われる。楽譜言語やレコード盤言語の場合は交響曲と多様性が一致しているのかもしれないが、一方から他方を導出するための特殊規則がきちんと定まってさえいればよいのだから、多様性の一致を一般的に要求することは必要ないであろう。例えば、次の規則を考えてみよう。

「いろは」はソクラテスは人間であるという事態を名指す。

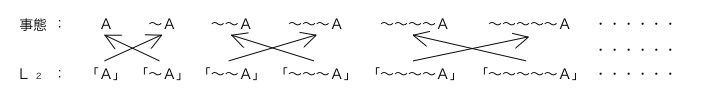

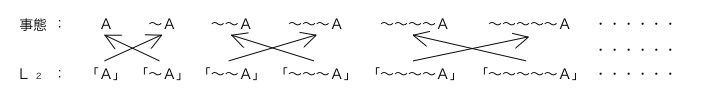

我々がこれを言語の規則として理解していれば、多様性1の文(というより、むしろ名前)「いろは」からソクラテスは人間であるという多様性2の事態を導出することができるし、その逆の導出もできる。また、先の図2の後半部分である図3を言語規則として理解しているならば、多様性が2である文「A」から多様性が3である事態〜Aを導出することができるし、その逆もできる。

図3

これがなぜ不可能なのか我々には理解できない。文と事態の多様性が同じでなければならないというウィトゲンシュタインの要求は、誤解に基づいた要求であるか、あるいは、意味のない要求であると我々は考える。したがって、L2のような言語も『論理哲学論考』の体系内では本来認められるべきであるというのが、反論に対する我々の回答である。

以上、『論理哲学論考』に見出される七つの実在説論駁の議論を検討し、そのいずれに対しても否定的な評価を与えた。我々は既に第四節で実在説を決定的に論駁する見込みはないことを認めていた。この節では、ウィトゲンシュタインですらそれをなし得ていなかったということを確認したことになる。だが、第四節でも述べたように、我々の関心は実在説を論駁すること自体にあるのではなく、実在説に拠らずに複合文の真偽の説明を行うことの可能性を追求することにある。実在説を執拗に批判している『論理哲学論考』は同時にそうした説明を与えることも試みている。それがどのようなものであったのかを明らかにすることが次節(七・三・二節)以降の課題である。

註

(112)Wittgenstein (1922), prop. 4.441.

(113)『論理哲学論考』では、七・二節で引用したとおり、表の中に縦と横の罫線が書き込まれているが、それは本来なくても何ら支障はないものであり、現在の文脈ではむしろない方が分かりやすいので、ここでは罫線を削除した。なお罫線の削除は表1と次の表2に限ることにする。

(114)同様の批判は既にブラックも行っている。「真理表[=T—F図式]は論理結合子を含んだ複合言明によって置き換えられることができるのだから・・・ウィトゲンシュタインは論点を先取しているように思われる」(Black (1964), p. 224)。

(115)Proops (2000), pp. 16-7. ただし、実際はプループスは選言を例にとっているが、ここでは含意に変えた。

(116)Wittgenstein (1922), props. 5.32-5.44.

(117)表3自体に否定性という論理的対象への指示が含まれているという可能性をウィトゲンシュタインは二番目の議論で否定していた(もっとも、我々はこの否定に疑問を呈したのであるが)。

(118)Wittgenstein (1922), prop. 5.42.

(119)Frege (1879), p. 11.

(120)Whitehead and Russell (1910), p. 7. ただし、厳密に言うと、ここでは記号ではなく、記号が名指す命題関数としての含意が選言と否定で定義されている。

(121)言語表現の存在とは独立に選言という論理的対象が存在する可能性はもちろん残っている。ここで言えるのは、そうした対象が存在するとしても、「または」がそれを名指すわけではないということだけである。しかし、「または」に関する実在説を論駁するためには、それだけが言えればよい。

(122)Wittgenstein (1922), prop. 5.43.

(123)Wittgenstein (1922), props. 5.461-5.4611.

(124)発見者であるシェファー(Henry M. Sheffer)にちなんで。なお、実際は縦棒だが、縦書きにあわせて横棒にした。

(125)Cheung (1999), p. 406. 著者もかつて括弧だけを使って複合文を表記したことがある(橋本康二(一九九三)、五三頁)。

(126)Cheung (1999), p. 406.

(127)Cheung (1999), p. 407.

(128)Wittgenstein (1922), prop. 2.03.

(129)七・二節の註(69)で述べた対象の結合の仕方の問題はここでも考慮に入れないことにする。

(130)したがって、厳密に言うならば、本文の後者の原子的事態の名前は「(〜abc)」とすべきであり、本文の前者の複合的事態の名前も「(〜(abc))」とすべきであろうが、煩瑣になるので、通例にしたがい、一番外側の括弧は省略することにした。

(131)鎖の環にたとえることがここではうまく行かないことが分かるであろう。複合的事態はいくつかの環(そのうちの少なくとも一つは環から構成された複雑な環)がひっかかりあっている鎖であった。この両端がひっかかりあってより複雑な環を形成することができれば、複合的事態を原子的事態と同様なものとして扱うことが可能になり、複合的事態と論理的対象の結合も問題なく存在し得ることになる(環としての複合的対象と環としての論理的対象がひっかかりあうという仕方で)。しかし、このような複雑な環を形成することはここではできなくなっている。なぜなら、複合的事態〜pは二つの環がひっかかりあっているだけであり、その両端をひっかかりあわせて環にすることはできないからである。我々は論理的対象を鎖の環のような性格をもつものと考えて、ヴィトゲンシュタインの議論の反例となると考えたが、それは〜(abc)のような事例に限定されたものとなる。ここで問題になっている事例に関しては、論理的対象の性格を、鎖の環の比喩に訴えず、より抽象的に捉えて、反例を構成していることになる。

(132)前註で述べたように、もはや鎖の比喩に訴えることができないのだから、この二つの複合的事態の差異がどこにあるのか不明であると言われるかもしれない。これに対しては、各々の事態が存立・非存立という性質をどのような仕方でもつのか(構成要素である部分的事態の存立・非存立にどのような仕方で依存するか)、その仕方が違っているから、二つの複合的事態は異なるのである、と答えることができる。

(133)Wittgenstein (1961), p. 116. ドットは『プリンキピア・マテマティカ』の中で、括弧に代わるものとして使われた。例えば、「(p∨q)⊃(q∨p)」は「p∨q.⊃.q∨p」と表記される(詳しくは、Whitehead and Russell (1910), pp. 9-11 を見よ)。「適用範囲」の原語は「range」である。

(134)ポーランド表記法と呼ばれている特殊な表記法を使うと、事態〜(p∨q)と(〜p)∨qを名指すための文で括弧やドットなどを使う必要はなくなる。すなわち、前者は「NApq」、後者は「ANpq」によって名指すことができる。そうすると、ここでウィトゲンシュタインが問題にしている現象は消失してしまうかのように思われるかもしれない。しかし、アンスコム(Anscombe (1959), pp. 37-8)も指摘するように、ポーランド表記法では「N」と「A」についての使用規則が括弧と同等のことを行っているのであり、それによって、前者ではApqが全体の中で一部分を占めている事態であり、後者ではNpが部分となる事態であることが示されているのである。

(135)Russell (1950), p. 21. 「命題的態度」という用語が使われたのはこれが最初だと思われるが、ラッセルは同書以前から事柄としての命題的態度を問題にし続けていた。

(136)この見解が擁護されているのは Russell (1904) である。後述する多重関係理論が展開されている文献では、批判されるべきものとしてこの見解が提示されている。

(137)Wittgenstein (1922), prop. 5.541.

(138)Wittgenstein (1922), prop. 5.542.

(139)Wittgenstein (1922), prop. 3.

(140)Wittgenstein (1961), p. 130. 『論理哲学論考』では「命題[=文]において思想は感性的に知覚可能な仕方で表現されている」(prop. 3.1)と述べられているが、これの含意するところを取り出せば、このような言い方になるのであろう。

(141)「命題記号は、そこにおいてその要素である語が一定の仕方で相互に関係しているということによって成り立っている。/命題記号は一つの事実である」(Wittgenstein (1922), prop. 3.14)。ウィトゲンシュタインは文が事実であることが文と名前を異なるものにしていると考えていると思われる。ところで我々は七・二節の(三)で『論理哲学論考』における文も結局は事態を名指す名前にすぎないのであると論じた。しかし、名前が恣意的に選ばれた記号であるのに対して、文は何らかの規則に基づいて名前から構成された一種の記述(ただし、指示的に使用された記述)であることも指摘しておいた。このことをウィトゲンシュタイン流に表現すると、「文は事実である」ということになるのであろう。しかし、事実であることによって文が何かを名指すということ以外のことを行っているわけではない、というのが我々の解釈である。

(142)したがって、この文脈では、ウィトゲンシュタインの自我論は心を知覚の束と考えたヒュームのそれと一致していると言うこともできるであろう。しかしながら、『論理哲学論考』には、経験的世界の中に単純物としての自我を見いだすことはできないが、世界の限界が自我なのである、という独特な自我論、いわゆる独我論もある(props. 5.63-5.641)。この文脈での自我はヒュームのそれとはまったく異なるものである。この独我論的自我が命題的態度にどのように関わっているのかは興味深い問題であるが、ここで論じることはできない。

(143)ウィトゲンシュタインは先の引用で、信念も「『p』はpと語る」という形式をしていると述べていたが、これは信念が語りに還元されるということではなく、信念の中に含まれる論理的な要素は語りに他ならないということであろう。この論理的な語りを人間という有機体において実現させたときには、信念、疑念、欲求といった心理的な現象になるというのが、彼の言おうとしていることではないかと思われる。

(144)命題的態度という複合的事態の存在をウィトゲンシュタインが認めていることは間違いないと思うが、それを、本文で行ったように、文が表現できるのかという問題に対しては、彼は否定的に答えるだろう。彼には「命題は論理形式を描出できない」(Wittgenstein (1922), prop. 4.121)という独特の考えがある(props. 2.172-2.174, 4.12-4.121 をも参照せよ)。詳細に分析して提示することはここではできないが、命題的態度の論理的基盤である「『p』はpと語る」ということは、彼が命題によっては描出できないと考えているものに他ならないであろう。しかし、この「語りえぬもの」という考えについてこれ以上ここで論じることはできない。

(145)本文と註(136)で述べたようにラッセルはもともと命題的態度を複合的事態と考えていたのだが、その後この考えを撤回し、多重関係理論という新しい考え方に転向した。この理論が最初にはっきりとした形で述べられたのは Russell (1910) であり、その後彼はいくつかの論文や著作の中で、少しずつ形を変えながら、この理論を発展させた。詳しくは橋本(一九九八)を参照せよ。なお、『論理哲学論考』はこの理論をはっきりと否定しているのだが(prop. 5.5422)、その問題をここで論じることはできない。

(146)我々に馴染みのある多重関係の例として、「太郎は花子と次郎に嫉妬している」という場合の嫉妬を挙げることができる。

(147)すなわち、「(〜p)∨q」と「〜(p∨q)」を区別する問題である。

(148)このように多数の論理的対象ないし論理的関係を導入せざるを得ないことはラッセルの本来の命題的態度に関する多重関係理論から大きく逸脱している証拠ではないだろうかと思われるかもしれないが、そうではない。ラムジーが指摘しているように(Ramsey (1927), p. 38)、ラッセルは信念が多重関係であるとしか述べておらず、それ以上の分析を与えていない。したがって、信念という関係が具体的にどの様な多重関係であるのかを探求すれば、それは信念の内容が異なっていれば異なる関係であることが判明するかもしれない。それらを一括して「信念」と呼ぶことは構わないが、実際に存在するのは多種多様な関係であるかもしれないのである。ラムジーは実際にその様に考えたが、この問題は第八節以降で検討することにする。

(149)Wittgenstein (1922), props. 4.062-4.0621.

(150)文「A」は実際は真ではなく、偽であるかもしれないが、それは問題ない。我々は全知ではないから、真なる文で意思疎通を行うというより、むしろ、話者が真と考えている文で意思疎通を行うのである。しかし、簡単のため、「真なる文で意思疎通を行う」というような言い方を用いることにする。

(151)伝達不可能と思われる意思も発話しないことによって伝達できるのではないかと思われるかもしれない。すなわち、例えば、真なる文で意思疎通を行う場合、沈黙に関する適切なルールを採用することで、話者Sは聞き手Hに出会ったとき、文「A」を発話し、文「B」を発話しないことで、意思A+だけではなく、意思B-も伝達できるのではないか、と思われるかもしれない。しかし、Sは意思B-と意思B+のどちらももっていないという状態にあることも十分にあり得る。つまり、Sはプラトンが火星人か否か決めかねているということもあり得る。沈黙はこのような状態を表明する手段として取っておかねばならないのである。また、我々が実際に使用している言語は非常に多くの文を含み、我々の生は時間的に有限であるという問題もある。我々はほとんどの場合、沈黙に入る前(真なる文をすべて発話し終える前)に死んでしまうだろう。したがって、沈黙を意思疎通の手段として用いることは、実際には不可能なのである。

(152)ステニウスの解釈は Stenius (1960), pp. 173-5 を、ボニーノの解釈は Bonino (2008), pp. 119-20 を見よ。以下の叙述では、彼等の解釈を本論文の文脈に会わせて適当に変えている。

(153)Black (1964), p. 180. なお、以下の本文でまとめたブラックの議論は同書の一七九—一八〇頁に述べられているものである。

(154)Geach (1982), p. 89.

(155)Geach (1960), p. 88. ただし、明らかな誤植と思われる箇所は訂正した。

(156)Geach (1982), p. 89.

(157)ブラックは、上下を逆にした文字で否定を表そうとする言語に対しても、同じような理由によって批判を加えている(Black (1964), p. 180)。すなわち、そうした言語ではやはり否定の意味論的特性が保存されていないと言うのである。そうした言語では、文「A」の意味を否定したものとして、「〜A」ではなく「∀」が使われることになるが、この「∀」の意味を否定した文は「A」になる。したがって、普通の言語で成立している「A」=「〜〜A」(「A」と「〜〜A」の真理値が等しいことをこのように表記することにする)という特性が上下逆転言語では失われることになる。なぜなら、上下逆転言語でも「A」=「A」だが、これは元の言語の「A」=「A」という特性に対応した事態であり、元の言語の「A」=「〜〜A」の方に対応しているとは見て取れないからである。以上のブラックの議論も、やはり不適切であると我々は考える。上下逆転言語の原子文が「A」だけだとすると、この言語に存在する文はあとは「∀」だけであるように思われるが、実はそうではない。形の上ではこの二種類だけだが、それぞれには、「A」から出発して何回上下を逆にしたかという、履歴が付いている。この履歴を明示すれば、この言語に含まれる文は「A0」、「∀1」、「A2」、「∀3」、「A4」、「∀5」・・・となる(「A0」は「A」に上下逆転を零回実行してできた「A」を示し、「∀1」は「A」に上下逆転を一回実行してできた「∀」を示しており、以下同様である)。そうすると、元の言語の「A」=「A」に対応するのは「A0」=「A0」であり、「A」=「〜〜A」に対応するのは「A0」=「A2」である。したがって、上下逆転言語でも否定の意味論的特性は保存されているのである。

(158)Wittgenstein (1922), prop. 4.04.

(159)Wittgenstein (1922), prop. 4.0141.

文献

- Anscombe, G. E. M. 1959. An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus. Hutchinson University Library. 3rd edition, University of Pennsylvania Press, 1971. References to the latter.

- Black, M. 1964. A Companion to Wittgenstein’s ‘Tractatus’. Cornell University Press.

- Bonino, G. 2008. The Arrow and the Point: Russell and Wittgenstein’s Tractatus. Ontos Verlag.

- Cheung, L. K. C. 1999. “The Proofs of the Grundgedanke in Wittgenstein’s Tractatus”, Synthese 120: 395-410.

- Frege, G. 1879. Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens. Luis Nebert. Reprinted in his Begriffsschrift und Andere Aufsätze, 2. Auflage, Georg Olms, 1964. References to the latter.

- Geach, P. T. 1960. Reference and Generality. Cornell University Press. 3rd edition, 1980. References to the latter.

- ------ 1982. “Truth and God”, Proceedings of the Aristotelian Society, suppl. vol. 56: 83-97.

- Proops, I. 2000. Logic and Language in Wittgenstein’s Tractatus. Garland Publishing.

- Ramsey, F. P. 1927. “Facts and Propositions”, Aristotelian Society Supplementary Volume 7: 153-70. Reprinted in his Philosophical Papers, edited by D. H. Mellor, Cambridge University Press, 1990, 34-51. References to the latter.

- Russell, B. 1904. “Meinong’s Theory of Complexes and Assumptions”, Mind, n.s. 13: 204-19; 336-54; 509-24. Reprinted in his Essays in Analysis, edited by D. Lackey, George Allen and Unwin, 1973, 21-76. References to the latter.

- ------ 1910. “On the Nature of Truth and Falsehood”, in his Philosophical Essays, Simon and Schuster. Reprinted in his Philosophical Essays, George Allen and Unwin, 1966, 147-159. References to the latter.

- ------ 1950. An Inquiry into Meaning and Truth. George Allen and Unwinn.

- Stenius, E. 1960. Wittgenstein’s Tractatus: A Critical Exposition of the Main Lines of Thought. Basil Blackwell.

- Whitehead, A. N. and Russell, B. 1910. Principia Mathematica, Vol. I. Cambridge University Press. 2nd edition, 1927. Paperback edition to *56, 1962. References to the last.

- Wittgenstein, L. 1922. Tractatus Logico-Philosophicus. Routledge and Kegan Paul.

- ------ 1961. Notebooks 1914-1916. Basil Blackwell. 2nd ed., 1979. References to the latter.

- 橋本康二、一九九三、「クワインによる『分析—総合』区分擁護」、『哲学論叢』二〇号、五一ー六二頁。

- ———— 一九九八、「存在論的転回と多重関係理論 ——中期ラッセル哲学の研究(一)——」、『哲学・思想論集』二四号、五三—八八頁。

A Philosophical Examination of Truth-Tables (IV)

Kouji Hashimoto

The fundamental thought of Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus is that the logical constants do not represent any logical objects. Wittgenstein seems to try to prove his fundamental thought by the following seven arguments:

1. The sentence “p” and its negation “~p” can say the same thing. Therefore the logical constant for negation “~” does not represent any logical objects. (Tractatus, prop. 4.062.)

2. What a sentence containing logical constants expresses should be expressed in the truth-table notation. The truth-table notation does not have any parts that seem to represent logical objects. Therefore the logical constants do not represent any logical objects. (Tractatus, prop. 4.441.)

3. If there is a logical object represented by the logical constant “~”, then the sentence “~~p” says something different from what “p” says. However, in fact, “p” and “~~p” say the same thing. Therefore the logical constant “~” does not represent any logical objects. (Tractatus, props. 5.32-5.41, 5.44.)

4. The logical constants are interdefinable. Therefore they do not represent any logical objects. (Tractatus, prop. 5.42.)

5. If a sentence “p” is true, then infinitely many sentences, i.e. “~~p”, “~~~~p”, “~~~~~~p”, etc. are also true. So if the logical constant “~” represents a logical object, then there must be infinitely many facts, i.e. the fact represented by “p”, the fact represented by “~~p”, the fact represented by “~~~~p”, etc. This is incredible. Therefore the logical constant “~” does not represent any logical objects. (Tractatus, prop. 5.43.)

6. The logical constants need brackets unlike words for real relations. Therefore the logical constants do not represent any logical objects. (Tractatus, prop. 5.461.)

7. The logical constants are punctuation-marks. Therefore they do not represent any logical objects. (Tractatus, prop. 5.4611.)

In this paper, I argue that none of these arguments succeeds to prove his fundamental thought as follows:

1. Even if the logical constant “~” represents a logical object, it is possible for “p” and “~p” to say the same thing.

2. There is no good reason why we must adopt the truth-table notation.

3. Without begging the question, we cannot insist that “p” and “~~p” say the same thing.

4. The interdefinability of the logical constants only shows some properties of the logical objects.

5. Even if it is incredible that there are infinitely many facts, it does not mean that it is false. In spite of its incredibility, it may be true anyway.

6. Some words which represent real relations such as “believe”, “judge” and so on need brackets.

7. If all the logical constants are eliminated in the compound sentences and nothing remains but atomic sentences and punctuation-marks, then the punctuation-marks must play the role of the logical constants, and represent logical objects.