真理表の哲学

——意味と真理と論理に関するラッセル的、ウィトゲンシュタイン的、ラムジー的考察—— (三)

橋本康二

七 『論考』説

七・一 『論理哲学論考』の根本思想

前節ではウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』から着想を得たベイカーとハッカーの説(所与説)を検討したが、本節では、ウィトゲンシュタインのテキスト自体をより詳しく検討してみたい。なぜなら、同書における自身の「根本思想」をウィトゲンシュタインは次のように述べているからである。

「命題の可能性は記号が対象を代理しているという原理に基づいている。/私の根本思想は、『論理定項』は何かを代理するのではない、というものである。事実の論理は何かに代理されるものではないのである。」(44)

彼は命題(=文)を構成している記号は対象を代理している名前であると考えているが、唯一の例外として、記号の内の論理定項(=論理結合子)は対象を代理する名前ではないと主張している。世界の側に否定や連言、選言といった論理は何らかの形で成立しているだろうが、それは否定性や連言関係、選言関係といった論理的対象が存在することによって成立しているのではなく、したがって、言語の側に見られる論理結合子は論理的対象を代理しているわけでもない。要するに、ウィトゲンシュタインの根本思想とは、我々が第四節で見た実在説を明確に否定したものである。そうすると、当然のことながら、論理結合子の意味に関する実在説に代わる別の理論を『論理哲学論考』の中に見いだすことが期待されるであろう。この期待される理論を「『論考』説」と呼ぶことにしよう。本節の目的は『論理哲学論考』のテキストを検討して『論考』説の内容を確定することと、この説の哲学理論としての妥当性を吟味することにある。しかし、このテキストは難解であり、不明瞭で曖昧な箇所も多い。そのため、テキスト全体を整合的に読み解き、ウィトゲンシュタインの真意を正しく読み取るという試みを本節では断念する、ということをあらかじめ断っておきたい。つまり、本節で確定する『論考』説は、おそらくウィトゲンシュタインの考えていたものではないという可能性は十分にあるのである。テキスト解釈という形を取っているが、実際に本節で試みることは、可能な限り整合的で説得的な理論を『論理哲学論考』の中に、かなり強引な仕方であれ、読み込むことである(この点で前節のベイカーやハッカーと同じであるが、よりテキストに密着してる点で彼らとは異なっている)。ウィトゲンシュタインの思想の解明ではなく、真理表の謎を解き明かすことが本論文の目的であるから、こうした手法も許されるであろう。

『論理哲学論考』には一般に「像理論」および「真理関数論」と呼ばれる二つの中心的な理論がある。前者は原子文の問題を取り扱っているように思われるので、七・二節では、準備作業として、この理論を取り上げ、本論文の出発点であった第三節の原子文の意味と真理の理論との比較検討をおこなう。次に取り上げるのが、複合文の問題を扱っているように見える後者の理論である。しかし、一般に一括りにされることが多いこの理論には、実際は複合文に関する二つの別個な理論が含まれているように思われる。その内の一つの理論では、表1のような記号配列が複合文であるとされている(45)。

このような記号配列を「T—F図式」(46)と呼ぶことにし、T—F図式が複合文だとする考えを「T—F図式論」と呼ぶことにする。しかし、T—F図式がいかなる意味で複合文になっているのかは、テキストではきわめて理解しがたくなっている。七・三節では、T—F図式論の解釈を通して、『論考』説の中核部分を明らかにすることに努めたい。次に、二つ目の理論では、複合文を含む文一般は次のように規定されている。

「命題は要素命題の真理関数である。/(要素命題は自分自身の真理関数である。)」(47)

「要素命題の真理関数とは、要素命題を基底としてもつ操作の結果である。(私はこの操作を真理操作と名付ける。)」(48)

つまり、要素命題(=原子文)に真理操作を施して得られたものが命題(=原子文と複合文から成る文一般)だと言うのである。複合文に関するこのような主張を「真理操作論」と呼ぶことにしよう。七・四節では、T—F図式論との関連を考慮しながら、真理操作論を検討し、複合文および論理結合子に関する『論考』説の全体を確定させたい。最後に、七・五節において、かくして確定された『論考』説の意義と問題点を考察し、その限界を明らかにしたい。

七・二 『論理哲学論考』の像理論

像理論とは、大まかに言うと、世界を何らかの方法で写像してできた像が言語であるという説である。本節では、像理論において、世界はどう捉えられているのか、言語はどう考えられているのか、そして、両者の間の写像関係とは何なのかを検討したい。

最初に、像理論に関してテキストに明示されていることを拾い上げて、簡単にまとめてみよう。まず、像理論の前提となる世界観から。それによると、「世界は事実の総体である」(49)とされる。事実とは「事態の存立」(50)であり、「事態とは諸対象(事物、物)の結合」(51)である。諸対象の結合体である事態とは、存立することもしないことも可能であるようなものであり、現に存立している事態が「事実」と呼ばれ、事実がすべて集まったものが「世界」と呼ばれるのである。存立していない事態をも含めた、すべての事態の集まりは、世界ではなく「論理空間」と呼ばれ、この「論理空間における諸事実が世界である」(52)。つまり、世界は論理空間の一部である。次に、像理論の言語観。言語の基本構成要素は「名前」(53)と呼ばれる。そして、名前が「連関、連鎖」したものが「要素命題」と呼ばれる(54)。最後に、世界と言語の関係はどうなっているか。像理論では、名前は「対象を意味する」(55)ものであり、「対象を代理する」(56)ものである。他方、名前から構成された要素命題は事態の「像、モデル」(57)であり、「事態の記述」(58)をおこなうものである。そして、要素命題の真偽が次のように定義される。すなわち、「要素命題が真ならば、事態が存立し、要素命題が偽ならば、事態は存立しない」(59)、と。

以上のように概観された像理論は、我々が第三節で提示した原子文の意味と真理に関する理論とほぼ同じ理論であるように思われる。像理論の「対象」は第三節の理論の「個物と性質・関係」に対応し、諸対象の結合体である「事態」は個物と性質・関係が複合した「事態」(60)に対応し、事態の全体としての「論理空間」は「世界」に対応していると考えることができる。また、「名前」は「名詞・述語」に対応し、「要素命題」(61)は「原子文」に対応しているように思われる。そして、要素命題が記述している事態が存立することによって当の要素命題が真になるということは、原子文が名指している事態が真という性質を有することによって当の原子文が真になるということに対応していると見なせるだろう。すなわち、要素命題が事態を「記述する」ということが原子文が事態を「名指す」ということに対応し、像理論の事態がもつ「存立」という性質が、第三節の理論の事態が有する「真」という性質に対応していると考えられるのである(第三節の理論では「真」は故意に多義的に使用されていたが、像理論では「存立」という概念を用いることで、この多義性は解消されている)。まとめると次のようになる。

| 像理論: | 要素命題(名前の連鎖) | ──記述──→ | 事態(対象の結合体) |

| | 真/偽 | | 存立/非存立 |

| | | | |

| 第三節の理論: | 原子文(名詞と述語の連鎖) | ──名指し─→ | 事態(個物と性質・関係の結合体) |

| | 真/偽 | | 真/偽 |

このように、我々はウィトゲンシュタインの像理論はラッセルに依拠した第三節の理論と基本的に同じものであり、それを受け継いだものであると考える。それゆえ、我々は、『論理哲学論考』の像理論の後に展開される、複合文を扱っている真理関数論を、我々のこれまでの議論に無理なく連関させることができるだろうと期待しているのである。しかしながら、両理論をこのように同一視することに対しては、当然、疑問が生じるであろう。そこで、以下では、先に進んで真理関数論を検討する前に、生じ得るであろういくつかの疑問に対して答えておきたい。

(一)対象とは個物と普遍のことなのか? 名前とは名詞と述語のことなのか?

第三節の理論では、事態の構成要素には個物と性質・関係(いわゆる普遍)の二種類があった。他方、像理論では対象という一種類の構成要素があるだけである。また、言語の側でも、第三節の理論では原子文の構成要素は名詞と述語の二種類あるのに対して、像理論では名前という単一の種類しか認められていない。したがって、両者を同一視するのは無理ではないだろうか。まず、このような疑問が生じるであろう。

最初に、対象の問題から始めよう。この疑問に対して、まず指摘しておかねばならないことは、我々が依拠しているラッセルは個物と普遍をまとめて「項(term)」と呼んでいたという事実である(62)。したがって、対象は正確には項と対応させられるべきものであるということになる。その上で、問題は、項は個物と普遍に区分され、さらに普遍は、いくつの個物と結び付くかに応じて、性質(=一項関係)、二項関係、三項関係、四項関係・・・へと区分されるのだが、こうした特徴をもつ項に対象を対応させることは適切なのか、ということになろう。

ウィトゲンシュタインは、『論理哲学論考』の中では、対象とは具体的にどのようなものであるのか、例を挙げて説明するようなことは一切おこなっていない。後に弟子のマルコムに語ったところによれば、対象の例を考えることは『論理哲学論考』の問題ではなかったということである(63)。対象とは何かを確定することはウィトゲンシュタインが当時従事していたと自分で考えていた論理学の仕事ではなく、経験科学が探求すべきことである。したがって、対象とは何かを論理学者としての彼は述べられなかったのである。そうすると、対象を個物や普遍からなる項と同一視する余地が出てくる。すなわち、もしも経験的探求の結果、世界が個物や普遍で構成されていることが判明したなら、ウィトゲンシュタインも対象が実は個物や普遍に区分されることを喜んで認めるであろう。

しかし、こうした可能性の指摘だけでは、あまりにも空虚であると思われるかもしれない。そこで、対象と項(個物、性質、関係)を同一視して良い、もう少し積極的な理由を指摘しておきたい。ウィトゲンシュタインは対象について具体的なことは語っていなかったが、対象がもつ「論理形式」について次のように述べている。

「同じ論理形式をもつ二つの対象は——それらの外的性質を度外視するならば——それらが別個のものであるということを通してのみしか相互に区別されない。」(64)

対象は論理形式をもち、論理形式には様々なものがあるから、同じ論理形式を有する対象同士を一つのグループにまとめることができ、このグループに属する対象は、他の論理形式を有することでまとめられている他のグループに属する対象とは、論理形式という内的性質に着目すると、質的に区別される。他方、同一のグループに属する対象は、内的性質のみに着目するならば、相互に区別することは不可能であり、数的に区別されるだけである。なぜなら、対象がもっている内的性質は論理形式だけだからである(対象が論理形式の他に内的性質を有していれば、これらの対象は質的にも区別できてしまうことになるから、論理形式が対象のもつ唯一の内的性質であると言える)。以上のようなことがここでは示唆されている。では、対象の論理形式とは何であろうか。それは次のように述べられている。

「対象はすべての状態[≒事態]の可能性を含んでいる。」(65)

「対象が事態に現れる可能性が、その対象の[論理]形式である。」(66)

また、事態とは「対象の配置」(67)であり、「事態の中で対象は、鎖の環のように、互いにひっかかりあっている」(68)のであるから、対象のもつ論理形式とは、それがどの対象と結合して事態を形成することができるのかをすべて決定している性質、と言うことができるであろう(69)。

図式的な例を使って考えてみよう。論理空間を構成している事態はα、β、γ、δの四つだけだとし、それぞれの事態を構成している対象は、順に、aとF、aとG、bとF、bとGだとする。ここに現れている論理形式は、性質X「Fと結合でき、Gとも結合できるが、それ以外とは結合できない」と性質Y「aと結合でき、bとも結合できるが、それ以外とは結合できない」の二つである。対象aとbはともに論理形式Xをもっているので、一つのグループを形成しており、同じように、対象FとGも論理形式Yを共有することで一つのグループを形成している。対象aとbは対象FやGから質的に区別される。しかし、対象aとbは質的には区別されず、数的に区別されるだけであり、対象FとGに関しても同様である。ただし、世界が事態αとδからできている、すなわち、事態αとδは存立しているが、事態βとγは存立していないと仮定した場合、両者は質的に区別できるようになる。なぜなら、この世界では、対象aは「対象Fと結合している」という性質を外的性質として偶然的に有しており、他方、対象bがもつ外的性質は「対象Gと結合している」であり、この外的性質に着目すると、両対象は質的に区別できるからである。

『論理哲学論考』の対象は以上のような論理形式を内的性質として本質的にもつとされているのだが、ここで我々が注目したいのは、項としての個物や普遍(性質、二項関係、三項関係など)も『論理哲学論考』の意味での論理形式をもつと考えられているという点である。例えば、ソクラテス、プラトン、人間性、馬性という四つの項を考えてみよう。我々は、ソクラテスは「人間性や馬性とは結合できるが他とは結合できない」という性質をもっていると考える。プラトンについても同様であり、したがって二つはひとまとめにされ「個物」と呼ばれている。他方、人間性は「ソクラテスやプラトンとは結合できるが他とは結合できない」という性質をもち、馬性も同様であると考えられ、よって二つは「性質」という名の下でまとめられる。個物と普遍が『論理哲学論考』の言うような論理形式をもち、その差異によって区分されているということは明らかであろう(もちろん、それだけが個物と普遍を区分する原理ではないことには注意すべきである)。したがって、『論理哲学論考』の対象をより具体化したものとして項(個物と普遍)を持ち出すことは、それほど間違ったことではないと我々は考える。むしろ、ウィトゲンシュタインは、伝統的な個物と普遍という区分から出発し、その差異の源を論理形式として取り出し、論理形式のみを本質とするものとして、対象という存在者を要請したのである、という推測さえできるのではないだろうか。

次に、名前の問題に移ろう。『論理哲学論考』の名前を名詞・述語と捉えることは妥当であろうか。言語の要素を名前に一本化することは、一見すると、述語を廃して名詞のみを採用したように思われるかもしれないが、それは間違いである。第三節の理論では、述語は性質ないし関係を名指すものとされているからである。名前が対象を代理するように、名詞・述語は項(個物、性質、関係)を代理する「名前」である。したがって、この点で両者に差異はない。問題は、名前の中に名詞・述語に対応するような下位区分を設けることができるか、ということである。この問題に対する答の一つは、対象の間に個物と普遍の区別をつけることができるのなら、個物を名指す名前が名詞で普遍を名指す名前が述語であるというように名前の間に区別をつけることが可能である、というものであろう。だが、名指している対象を度外視して、言語のみに着目して、名前の間に区別をつけることはできるだろうか。

ウィトゲンシュタインは名前も対象と同様に論理形式をもち、それは構文論的特徴であると考えている。

「記号[≒名前]はその論理的—構文論的使用をまって、はじめて、その論理形式が決定される。」(70)

先ほどの図式的な例では、「a」、「b」、「F」、「G」という名前を用いたが、これらの間に構文論的規則が成立していて、「Fa」、「Fb」、「Ga」、「Gb」という名前の連鎖だけが構文論的に許された命題(=文)であるとしよう。そうすると、「a」と「b」の論理形式は性質X’「「F」か「G」の後に置かれるが、それ以外の仕方で使われることはない」であり、「F」と「G」の論理形式は性質Y’「「a」か「b」の前に置かれるが、それ以外の仕方で使われることはない」となる(71)。かくして、「a」と「b」は論理形式を共有しているのでひとまとめにされ、「F」と「G」も同様にひとまとめにされ、名前の間に区別がつけられる。第三節の理論の名詞と述語の区別(それは通常の文法的区別でもある)も、このような論理形式による区別であると見なすことができる。したがって、『論理哲学論考』の名前を名詞・述語と捉えることも十分可能であろう。いや、話はむしろもっと単純である。ウィトゲンシュタインは人工言語を考案しているのではなく、日常言語を取りあげて、その基本要素を「名前」と呼んだのである。日常言語が既に名詞と述語という区分をしている以上、名前を名詞と述語のことだと考えることは、あたりまえのことなのである。ただし、ウィトゲンシュタインは、記述の理論を考案したラッセルに従って、日常言語の表面的な構文論的規則の背後に、本当の構文論的規則が隠されていると考えている(72)。それゆえ、最終的には、彼は名詞・述語という表面的な構文論的規則による区別は拒否することになるだろう。しかし、本当の構文論的規則というものはきわめて複雑なものであり、それを取り出すことは不可能だと彼は述べている(73)。したがって、例を挙げて議論を進めるときには、どうしても名詞と述語という単純な構文論的区分に頼らざるを得ないのである。

(二)存立していない事態は存在するのか?

第三節の理論で導入された事態という概念には、その発案者であるラッセル自身が、後に疑問を呈するようになる。

「かつて私は命題[=事態]が存在すると考えていたが、事実は今日が火曜日であるときに、『今日は水曜日であるということ』のような奇妙な影のようなものが事実のほかにも存在してうろつき回っていると述べることは、今ではもっともらしくないと思われる。そうしたものが実在世界の中にうろついているとは、私には信じられない。」(74)

彼は、今日が火曜日であると仮定して、今日は火曜日であることというような真なる事態(=事実)の存在は認めるが、今日は水曜日であることのような偽なる事態の存在は、もはや認められないと言うのである。このような運命をもつ第三節の「事態」と『論理哲学論考』の「事態」を同一視できるためには、まずなによりも、偽である事態が存在することを『論理哲学論考』が認めていることを示さなければならない。ただし、我々は第三節の「偽である」という性質に『論理哲学論考』の側で対応しているのは「存立していない」という性質であると見なしているから、問題は、『論理哲学論考』は存立していない事態が存在することを認めているのだろうか、というものになる。また、もしも認めているとしても、「存立していない事態が存在する」という一見するとパラドキシカルな言明の中の「存在」と「存立」(75)はどういう意味で使われているのかも明らかにされなければならないだろう。

ウィトゲンシュタインが『論理哲学論考』の中で繰り返し「存立していない事態」について語っている以上、彼が実はその存在を認めていないのだとテキストに基づいて主張することはきわめて困難である。しかし、彼は「存立していない事態」について語る必要はなかったのだ、それなしでも『論理哲学論考』はその理論を構成することができたのだ、とは主張することができるように思われる。この主張によると、『論理哲学論考』は次のように単純化される。論理空間というものは存在せず、あるのは世界だけであり、世界は事実から成り、事実は対象が結合することによって構成されている。存立していない事態が存在しないだけではなく、存立している事態は事実にほかならないのだから、事態という概念は一切導入する必要がない。名前は対象を名指す。要素命題は名前の連鎖である。要素命題は、それを構成する名前が名指している諸対象が結合して事実を構成しているとき真であり、そうでなければ偽である。この単純化された『論理哲学論考』では、真なる要素命題が「意味」する事実は存在しても、偽なる要素命題が「意味」する事実は存在しないのだから、要素命題の意味を実体化して与えることはできず、意味を真理条件として与えているだけである。しかし、もしもどうしても意味を実体化したいのであれば、要素命題を構成している名前が名指している諸対象の集合を意味として実体化することができる。このような集合としてならば、要素命題の意味としての事態という概念を導入できるであろう(76)。だがそれは意味の実体化という過度な要求に応えるためであって、この要求を無視するならば、事態について語る必要はないのである。

我々のここでの目的は『論理哲学論考』の事態概念を第三節の理論の事態概念と同一視できるか否かを検討することにあるのだから、以上のように単純化された『論理哲学論考』を考慮する必要は取り敢えずないと言える。しかし、単純化された『論理哲学論考』はテキスト上の根拠をもたない架空理論であるだけではなく、他の問題も抱えていることは指摘しておきたい。それは、対象の論理形式をどう説明するかという問題である。既に見たように、対象がもつ論理形式とは、その対象がどの対象と結合可能であるかを規定している性質であったが、こうした性質をもつことは、なんらかの事態が論理空間内に存在していることと等値なのである。先の図式的例で考えると、対象aが論理形式としての性質X「Fと結合でき、Gとも結合できるが、それ以外とは結合できない」をもつということは、事態はα(構成要素はaとF)、β(同じくaとG)、γ(同じくbとF)、δ(同じくbとG)の四つだけであるということと等値である。単純化された『論理哲学論考』は事態概念に訴えることはできないのだから、別の仕方で論理形式という性質の存在を説明しなければならない。それがどのようなものになるにせよ、「別の仕方」は新しい概念装置を導入せざるを得ず、それは事態概念を導入することと本質的に異ならないことになるだろう。要するに、結局は単純化に失敗しているのである。

以上の批判に対しては、『論理哲学論考』の目指している理論にとって対象の論理形式という装置は不要だ、と答えられるかもしれない。だがそうであろうか。『論理哲学論考』では、事態とそれを写像している命題は論理形式を共有しているとされている(77)。もちろん、文字通りに同じ論理形式をもつことはあり得ないから、先の図式的例の性質Xと性質X’のように、同じような構造をした論理形式を事態と命題はもっているということが意図されているのであろう。命題の論理形式は構文論的規則のことであるから、これは事態が存在しなくても存在できる。ではこの命題の論理形式はどのようにして成立したのであろうか。論理形式の共有を主張する『論理哲学論考』の理論では、対象の論理形式をなぞる形で命題の論理形式は成立したのだと答えることができる。ウィトゲンシュタインがこう答えているわけではないが、このように世界の側から言語を説明するという考えを『論理哲学論考』の中に見て取ることは可能であろう。これに対して、対象の論理形式の存在を認めないならば、命題の論理形式は言語使用者である人間が完全に恣意的に定めたものということにならざるを得ないであろう。これはこれで一つの考え方ではあろうが、『論理哲学論考』の基本精神とは相容れない。『論理哲学論考』は、無意味な命題が存在することを当然のこととして、無意味な命題の範囲を確定することを通して思考に限界を引くことを目標としている(78)。先の図式的例を使うと、例えば「FG」という記号列は無意味な命題であるが、無意味であることの理由は、対応する事態が存在しないことによって説明される。「FG」を命題として認めない構文論的規則は、それに対応する事態が存在しないことに呼応して設定されたものであると考えることができる。これに対して、もしも命題の論理形式(=構文論的規則)が完全に恣意的なものだとすれば、無意味な命題というものは存在しなくなる。確かにある構文論的規則の内部では無意味な命題は存在する。例えば「FG」という記号列を命題として認めない構文論的規則を採用すれば、この規則により命題として認められないということによって「FG」を無意味な命題と見なすことはできる。しかし、「FG」を命題として認める別の構文論的規則を定めることができるのだから、その規則の下では「FG」は無意味な命題ではなくなる。有意味だがただ偽である命題にすぎない(なぜならFとGから構成される事実は存在しないから)。ようするに、相対的に無意味な命題はあっても、絶対的に無意味な命題というものは存在しなくなるのである。ウィトゲンシュタインは言語の限界を通して思考の限界を定めようとした。言語が何かに相対的であるということは考えられるかもしれないが、思考までもが何かに相対的であるとは考えにくいだろう。この点にはまだ検討する余地はあるが、少なくとも、ウィトゲンシュタインが明らかにしようとしていたのが絶対的な思考であるとするならば、彼が求めていた無意味な命題とは、相対的ではなく絶対的に無意味な命題であろう。まとめると、事態の存在を否定する単純化された『論理哲学論考』は、対象の論理形式の存在を否定することになり、それは構文論的規則の恣意性を導き、そのため無意味な命題の非存在を結果するが、これは無意味な命題の存在を前提している『論理哲学論考』の基本的立場に矛盾する。したがって、単純化された『論理哲学論考』は『論理哲学論考』の妥当な解釈ないし読み直しとは認められないのである(79)。

我々は『論理哲学論考』では存立していない事態の存在が認められていると考える。だが、どのように存在しているのか。以下では、まず、エリック・ステニウスの解釈を取りあげ、それになぜ我々は不満を感じるのかを述べ、その次に、我々自身が正しいと考える解釈を二つ提示したい。

ステニウスは、『論理哲学論考』において偽なる文は「存立している事態とは別の可能な事態[すなわち、存立していない事態]を表出」している、と考えるが、「このことは何らかの『空想上の事実』の存在を含意していると理解すべきではない」と注意している(80)。ではどのような仕方でそれは存在するのであろうか。彼によると、「単に可能的にすぎない[存立していない]事態の『存在様式』とは、我々が像を形成できるということ、より正確には、可能な事態を描出している十全な像を形成できるということである」(81)。また彼は次のようにも主張する。

「このこと[偽なる文が単に可能的にすぎない、存立していない事態を表出しているということ]は、『単に可能的にすぎない』[存立していない]事態が我々が記述している何らかの観念的な世界に存在しているのだ、ということを前提してはいない。文が表出という意味で記述しているところのもの[すなわち、存立していない事態]は、その文自体によって描出されているのである。」(82)

そして、彼はこの主張を裏付けるものとして『論理哲学論考』の次の命題を参照するように求めている。

「命題において、状態[≒事態]はいわば実験的に構成される。/この命題はしかじかの意味をもつ、と言う代わりに、直截に、この命題はしかじかの状態を描出する、と言うことができる。」(83)

ステニウスの主張は必ずしも明瞭とは言いがたいが、存立していない事態を、世界の側に客観的にあるものではなく、何らかの言語的なものであると彼が考えていることは間違いないだろう。そうすると、命題がもつ何らかの形でのおそらく主観的・心理的な意味というものが彼の考えている存立していない事態なのかとも考えたくなるが、彼は命題が表出するなんらかのものが空想なり観念の世界に存在することをはっきりと否定しているのだから、それはできない。そうすると残るのは命題そのものしかない。したがって、彼は存立していない事態とは命題それ自体のことであると解釈しているように思われるのである。そして、先の『論理哲学論考』からの引用文をそのように読むことは可能かもしれない。すなわち、命題は実験的に構成された事態である、と。

しかしながら、以上のように理解されたステニウスの解釈は『論理哲学論考』の整合的な理解をもたらさないと我々は考える。その理由は三つある。第一の理由は、この解釈が正しいならば、『論理哲学論考』の像理論が偽なる文に関してはきわめてトリビアルな主張になってしまう、というものである。像理論によると、命題は論理形式の共有によって事態を記述するのであるが、偽なる文Xが記述している存立していない事態とは、ステニウス解釈によると、当の文Xにほかならないのだから、像の理論は「文Xは文Xを記述している」や「文Xは文Xと論理形式を共有している」という内容空疎な主張に堕し、「記述」や「論理形式の共有」という道具立ては、空回りしているだけで、実質的な意義はないと言える。第二の理由は、事態というカテゴリーが維持できなくなるというものである。ステニウスの解釈も真なる文が記述する事実が存在することは認めるだろう。また、事実とは『論理哲学論考』によると存立している事態のことだった。そうすると、事態の中には、名前の連鎖である偽なる文という言語的存在者と対象の結合である事実という普通の意味での存在者の二種類のものが含まれることになる。他方、偽なる文と同じく名前の連鎖である真なる文は事態というカテゴリーには包摂されないことになる。このような分類にどのような意味があるのか不明である。これに対して、真なる文が記述する事態もその文自体なのであるという立場をとることもできるかもしれない。しかし、その場合、事実とは真なる文であるということになる。したがって、世界を構成しているのは名前の連鎖としての文ということになってしまい、対象が結合したものは事実ではなくなり、世界の構成要素ではなくなってしまう。明らかにこの立場は受け入れられないであろう。第三の理由は、存立という概念が無意味になってしまうというものである。偽なる文Xの場合、これが記述する事態は文X自身であるから、事態が存立していないとは、文Xが存立していないということである。この「存立」とはどういうことなのであろうか。唯一考えられるのは、文Xの構成要素である名前が名指している諸対象が結合して事実を形成していない、ということであろう。しかしこれは文Xが偽であるということにほかならない。つまり、この場合の存立という概念は偽という概念と完全に同化してしまっているのである。このことはまだ許容できることであるかもしれないが、真なる文の場合を考えると、状況はさらに悪くなる。真なる文が記述している事態は事実と考えるしかないのであった。その難点のひとつは既に見たが、この事実としての事態が存立しているとはどういうことなのか不明であるという、さらなる難点を指摘することができる。対象の結合である事実がなんらかの性質を獲得して、別の何ものかへと変容するというのだろうか。だが、仮にそうだとしても、そうしたものが『論理哲学論考』の存在論に占める余地はないように思われる。『論理哲学論考』の事態は可能性として中立的な在り方をしており、それが現実世界において存立したり存立しなかったりと、何らかの変容を被るのである。ステニウスの解釈ではこうした存立概念のダイナミズムが説明できないのである。

以上の理由により、ステニウス解釈を採用することはできないと我々は考える。では、どのように解釈すれば、『論理哲学論考』の中に存立していない事態の存在という考えを位置付けることができるのであろうか。解釈の可能性としては二つあると思われる。順に見ていこう。

第一の解釈は論理空間という考え方に着目することによって得られる。ウィトゲンシュタインは自らの存在論を叙述するために幾何学的空間との比喩で「論理空間」という概念をもちだしてきたのだが、この比喩を彼が明瞭には述べなかったところまで徹底させることによって、彼が「存立していない事態の存在」をどう考えていたのかが示唆されるのではないか、と我々は考える。この比喩を利用した解釈は既にロバート・J・フォグラン、パスカレ・フラスコラ、ピーター・M・サリバン、ロジャー・M・ホワイトらによってなされている。以下では、彼らの解釈から正しい方向に向かっていると思われるものを取り出して、それをつなぎ合わせることによって、『論理哲学論考』の存在論が意図していたと思われるものを明らかにしたい。

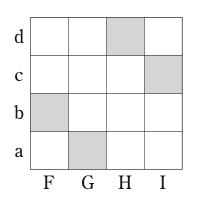

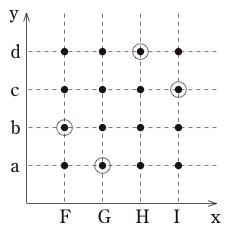

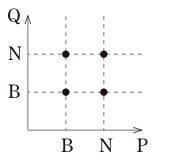

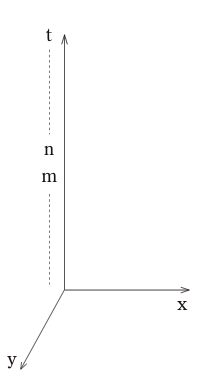

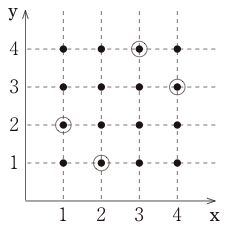

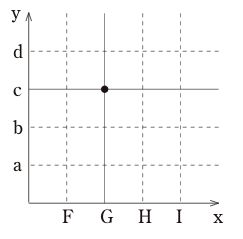

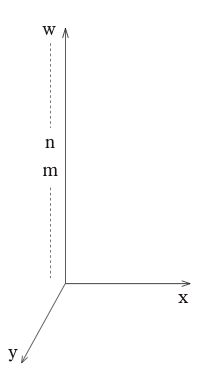

幾何学的空間が点から構成されているように、事態(存立している事態と存立していない事態)から構成されたものが論理空間であった。しかしこれだけなら空間という比喩に訴える意味はあまりない。事態の集合と言えば十分であろう。だが、事態の集合の中にはある種の秩序が存在している。その秩序とは、事態が対象から一定の規則に基づいて構成されているという事実によってもたらされる。この秩序によって幾何学的空間とのより緊密な類似が成立することになる。例えば、フォグランは、図1によって論理空間を表すことを試みている(84)。

図1

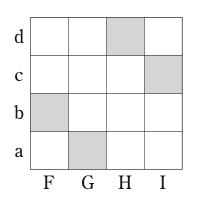

英文字は対象の名前であり、四角は、その下の先と左の先で示されている対象から構成された事態を表している。また、影のついている四角は存立している事態を、影のついていない四角は存立していない可能的な事態を表している。ここでフォグランが仮定している対象からの事態の構成のされ方は、対象の数が増えているだけで、基本的に、先の疑問(一)に対する答を述べた際に我々が用いた図式的な例と同じである(aはFかGかHかIと結合して事態を構成するが、それ以外の対象と結合することはない、など)。事態を支配している秩序がこのようなものであった場合、事態全体の集まりは図1のように組織化することができる。他方で、二次元の幾何学的空間は、我々に馴染みのある図2のような座標系で示されるように、直交する二直線の交点の集まりであると見なすことができる。

図2

かくして、事態全体の集まりは、二次元の幾何学的空間になぞらえることができ、論理「空間」と呼ぶに値するものになるのである。

フォグランの図1による論理空間の表象は『論理哲学論考』の存在論を理解するための正しい方向に向かった第一歩であると我々は考える。しかし、そこには欠陥も認めざるを得ない。なぜなら、事態の存立と非存立が所与として前提されており、その違いがどこに存するかの説明がなされていないからである。幾何学的空間における点に二種類のものがあるわけではないから、それとの比喩で理解する道も閉ざされている。比喩がうまくいっていないのである。どこに問題があったのだろうか。それは空間だけを考えたところにある。ウィトゲンシュタインは、以下の引用から明らかなように、純粋な幾何学的空間のみではなく、我々の住む物質的世界に適用された幾何学的空間を考えている。

「幾何学的な場所と論理的な場所とは、両者がいずれも存在の可能性であるという点で、一致している。」(85)

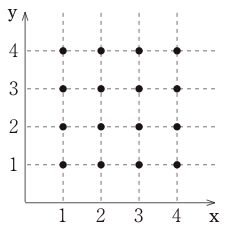

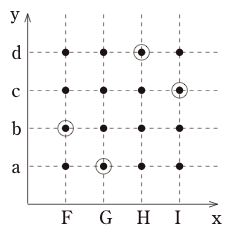

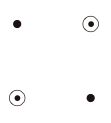

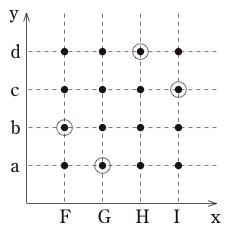

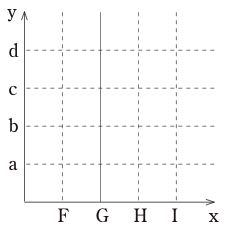

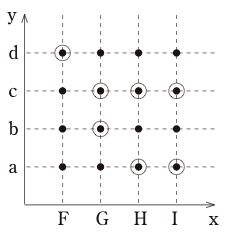

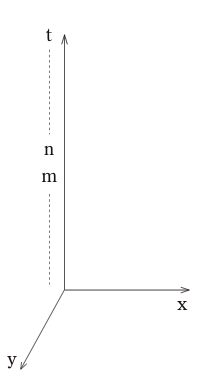

幾何学的な場所に存在するのは物質だが、どんな小さな物質片でも一定の大きさをもつから、それが存在するところは点ではなく点の集まりである。この点の集まりのことをウィトゲンシュタインは「幾何学的な場所」と呼んでいるのであろう。しかしここでは、論述を簡単にするために、物質も無限に可分的であるかのように扱い、「幾何学的点に物質が存在する」というように語ることにしよう。また、我々が実際に住んでいるのは縦・横・高さをもった三次元空間だが、やはり簡単のため、縦と横だけの二次元空間に住んでいるものとし、物質も二次元的なものであるとしよう(86)。この二次元物質世界に図2のような幾何学空間を適用すると、この世界は、例えば、図3のように表象されるかもしれない。

図3

点に丸印が置かれているのは、その幾何学的点に物質が存在していることを表しており、点に丸印が置かれていないのは、その幾何学的点が空虚なままにされていることを表している。では、こうしたこととの類似が成り立つような論理空間とはどのようなものであるのだろうか。

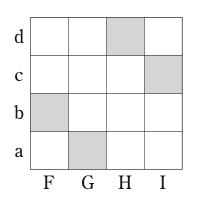

サリバンは、この問題に対して、次のように答えている。

「場所とは存在の可能性である。物理空間における場所は物理的対象の存在の可能性である。論理空間における場所は事態の存立の可能性である。」(87)

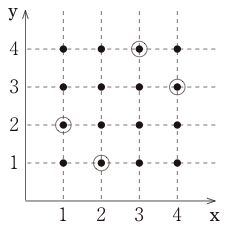

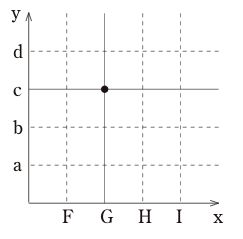

話を単純にするため、物質の場合と同様、事態に関しても、論理的「場所」ではなく論理的「点」について語ることにしよう。サリバンは論理的点と事態を区別し、幾何学的点に対応するのは論理的点であり、物質に対応するのは事態であると考え、事態の存立を事態の存在、事態の非存立を事態の非存在と考えているのである(88)。この考え方と対比すると、フォグランは、幾何学的点に対応する論理的点は事態であると考え、物質に対応するものは何も考えておらず、したがって存立・非存立の説明ができないという結果に終わったのだ、ということになるだろう。このようなサリバンの考えは、例えば、図4のように表すことができるだろう(89)。

図4

点に丸印が置かれているのは、その論理的点に事態が存在していることを、丸印が置かれていないのは事態が存在しないことを、それぞれ表している。図3と図4を見ると、サリバンによる幾何学的空間と論理空間の対比がより完全なものになっていることが見て取れるであろう。

しかしこのままでは、フォグランのものと比べた場合、明らかな欠点が一つある。それは、論理的点がなぜ図4のような配列をしているのか、その理由が不明になってしまうという欠点である。幾何学的空間は、その存在を我々は当然のこととしているのだから、幾何学的点が図3のような配列をしていることに疑問は生じない。それは所与として認めるしかないことである。他方、論理空間も論理的点も我々には馴染みのないものであるから、論理空間において図4のように論理的点が配列されていることを所与として簡単に受け入れることはできないであろう。フォグランは、事態が対象によって構成されていることから、彼にとっての論理的点である事態の配列をその構成要素である対象によって説明したが、サリバンはこの方法を採ることはできない。彼の考えでは、論理的点には事態が存在していることもあれば存在していないこともあるのだから、事態の構成要素としての対象によって論理的点の配列を説明することはできないからである。例えば、図4の座標(F、b)で表されている論理的点はなぜこの位置にあるのだろうかという問いに対しては、そこに存在している事態が対象Fとbから構成されているからだ、と答えることができる。しかし、座標(G、c)の論理的点に関しては同様の答を与えることはできない。そこには事態が存在していないからである。この座標位置にどうして論理的点が存在しなければならないのか、その理由がまったく不明なのである。

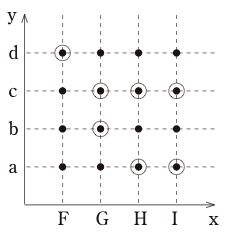

しかしながら、サリバンは、論理的点の配列を説明するのはあくまでも対象であると考える。なぜそのように考え続けることが可能かというと、彼は対象についての見方を徹底的に変えてしまうからである。

「対象それ自体は空間を占拠するものと考えられるべきではない。対象はむしろ[線]と類比的であり、その交点に事態が横たわることができるのである。」(90)

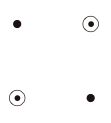

対象を線と見なすことはサリバンに対してホワイトによって示唆されたそうである(91)。このサリバン=ホワイトの見解によると、対象とは、事態の構成要素として論理的点を占有し、そこに存在するようなものではなくて、論理的点の集まりである論理的線である。例えば、対象Gとは、図5で示された縦の線(幾何学のように方程式で書くと、x=G)である。

図5

対象cは図6で示された横線(y=c)である。

図6

線としての対象Gとcの交点が図7で示された論理的点である。

図7

座標(G、c)の位置に論理的点が存在するのは、論理的線としての対象Gとcが存在し、そこに交点が作られ、それが論理的点だからである。このように、論理的点を論理的線の交点として考えれば、そこに事態が存在しなくても、論理的点がなぜ図4のような配列をしているのかの説明が可能になるのである。

我々は対象を線と見なすサリバン=ホワイトの立場を『論理哲学論考』の存在論理解に向けた二つ目の重要な歩みであると考える。だが、やはりそこにもまだ難点を認めざるを得ない。この立場に立つと、事態が存立しないということは論理的点に事態が存在しないこととして説明されるのだが、そうすると、存立していない事態は存在しないということになり、存立していない事態も存在しているという我々の『論理哲学論考』の解釈を維持できなくなるからである。

この難点を克服する方法はフラスコラによって示唆されている。彼は我々の住む世界のある部分が物質によって充足され、他の部分が充足されていないことになぞらえて、次のように述べている。

「存立していない事態とは、空虚なままにされている論理的[点]であり、他方、存立している事態とは、物質によって充足されている論理的[点]である。」(92)

彼の他の主張を見ると、彼はこの比喩を文字通りには受け取っていないようにも思われる(93)。しかし我々は、点を事態と見なし、物質に類比的な何らかのものによる充足で事態の存立を説明するこの比喩を、『論理哲学論考』の存在論の正しい解釈に向かう第三の重要な歩みであると考え、文字通りに受け取りたい。この比喩を今までの比喩とまとめて整理して述べ直すと次のようになる。幾何学的に解釈された我々の住む世界は、直交する縦の線と横の線の集まりからなる空間であり、同時に、縦の線と横の線が交差する点からなる空間である。この点のうちのあるものは物質によって充足されているが、他のものは充足されておらず、空虚である。他方、論理的に解釈された我々の世界は、対象という論理的な縦の線と横の線の集まりからなる空間であり、また、それらの論理的な交差点たる事態の集まりからなる空間である。論理的点としての事態のあるものは、論理的物質とでも言うべきものによって充足されており、他のものは充足されておらず、空虚である。論理的物質によって充足されている論理的点が「存立している事態」と呼ばれ、そうでない論理的点は「存立していない事態」と呼ばれる。存立していない事態も空虚な論理的点としてこの世界に確かに存在している。

以上のフラスコラに示唆された解釈はサリバン=ホワイトの解釈と比べて、次の点でも優れている。まず、サリバン=ホワイトは対象を線と捉えながら、それとは別に事態という存在者を導入している。しかし、事態は対象から構成されているのだから、事態は線から構成されていると考えるべきであろう。そうすると、二つの線の交点を事態と捉えるのがより自然である。交点において対象たる二つの線は「鎖の環のように、互いにひっかかりあっている」(68)と見ることもできるであろう。次に、サリバン=ホワイトの立場からは、同じ事態が二つ以上の点を充足することはなく、点の数だけ異なる種類の事態が存在するということが帰結する。例えば、対象Fとbからなる事態は、図4において、座標点(F、b)を充足できるだけで、(F、a)など他の点を充足することはできない。そこを充足できるのは、対象Fとaからなる別の事態などである。我々の世界はもはや一種類の原子からできていると考えることは難しいだろうが、それでも、同一の種類の原子が世界内の複数の点を占有していることは認められるだろう。この点において、比喩は大きく崩れてしまう。これに対して、フラスコラ解釈では単一の種類の論理的物質が複数の論理的点を充足すると考えることができるので、原子論的世界観により合致したものと言えるであろう。しかし、論理的物質という存在者は『論理哲学論考』の中に場をもたないのではないかと反論されるかもしれない。これに対しては、論理的物質は「存立・非存立」という概念を具体化して捉えたものだと答えることができるであろう。

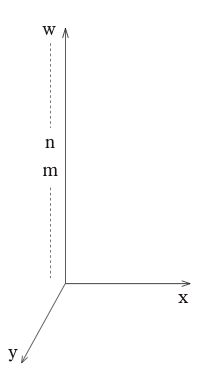

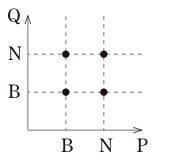

第一の解釈は以上で終え、存立していない事態の存在を『論理哲学論考』の中に適切に位置付けるための第二の解釈に移ろう。それは可能世界概念に着目した解釈である。可能世界という概念は『論理哲学論考』の中では明示的には使用されていないが、そこで可能性について語られていることは疑いようのない事実である(94)。そうすると、『論理哲学論考』の存在論の中に可能世界概念を明示的に導入して、その諸命題を再解釈する余地が十分にあることになる。実際、サリバンとホワイトは、『論理哲学論考』の論理空間概念に可能世界を位置付けることができると考えている。我々はこれまで論理空間を構成する論理的点は事態であると考えてきたが、彼らは、これとは異なる別の種類の論理空間概念が『論理哲学論考』に見いだされることを指摘している(95)。それは、論理空間を構成する論理的点とは事態ではなく可能世界である、という論理空間概念である。では、この別種の、可能世界から構成された論理空間は、どのよう意味で「空間」になぞらえることができるのであろうか。サリバンは図8のような図形を描くことで、この問いに答えている(96)。

図8

ここでは事態はPとQの二つしかないと仮定されている。これに応じて、論理空間内にP軸とQ軸が設定され、二次元の空間が開かれる。事態は存立しているか存立していないかであり、それらが線で表される。事態Pの存立が線P=Bであり、非存立がP=N、Qの存立がQ=B、非存立がQ=Nである。この四つの線の交点が可能世界を表している。点(B、B)は事態PとQがともに存立している可能世界、(B、N)はPは存立しているがQは存立していない可能世界、(N、B)はPは存立していないがQは存立している可能世界、(N、N)は事態PとQがともに存立していない可能世界を表している。可能世界の集まりはこのような意味で「空間」と見なすことができるのである(97)。

しかし、空間のもつもう一つの特徴である「存在の可能性」はどうなるのだろうか。サリバン=ホワイトは、最初の種類の論理空間概念に関しては、論理的点が事態であるとは考えず、論理的点は事態によって充足されると考えていた。その考え方をここでも引き継ぐならば、この別種の論理空間概念は、「論理的点が可能世界なのではなく、論理的点は可能世界によって充足される」というものになるだろう。このように考えると、確かに、論理的点は可能世界の存在の可能性と言えるだろう。だが、この考え方には決定的におかしな所がある。なぜならば、ある論理的点が可能世界によって充足されない可能性、すなわち、ある可能世界の非存在の可能性を認めているからである。通常の可能世界、例えば、図8の可能世界(B、N)などは必然的に存在するはずである。この可能世界が存在しないことも可能である、という考えを理解することは不可能であろう。通常ではない、例えば、論理的に矛盾した可能世界は確かに存在しないが、こうした可能世界は存在しないことが必然的である。したがって、論理的点は可能世界によって充足されると考えても、どの論理的点もそれが充足されるなら必然的に充足されているので、このような論理的点をなんらかの存在の「可能性」であると見なすことはできない。それゆえ、論理的点はあくまで可能世界そのものであると考えるべきである。そのうえで、論理的点(=可能世界)はなんらかの存在の可能性であると見なすことはできるだろうか。ここでも我々は、最初の種類の論理空間概念の時と同様に、論理的物質による充足という考え方に訴えることができる。すなわち、論理的点としての事態が論理的物質によって充足されたりされなかったりするのと同様に、論理的点としての可能世界は(おそらく別種の)論理的物質によって充足されたりされなかったりすると考えることできる。だが、論理的物質によって充足された事態は「存立している事態」と見なされたのだが、論理的物質によって充足された可能世界はどう見なされ得るのだろうか。それは現実世界である、と考えることができるであろう。我々の住むこの世界が現実世界であるが、別の世界が現実世界でもあり得たと我々は考えることができる(98)。したがって、論理的物質はある可能世界を充足することもしないことも可能であると考えられる。よって、論理的点としての可能世界は論理的物質の存在の可能性と見なすことができるのである。

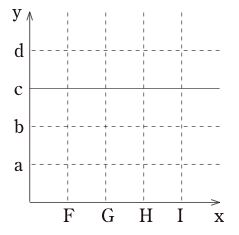

以上のように捉えられた可能世界からなる論理空間概念を事態からなる最初の種類の論理空間概念と接続して、統一的に理解することは可能であろうか。一見するとそれは可能であるかのように思われる。それは以下のようにしてである。

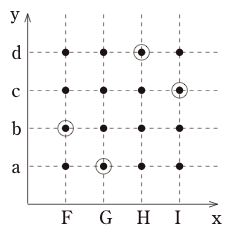

第一の解釈で見た最初の種類の論理空間とは事態(=論理的点)の配列であり、例えば図9のように、事態のあるものは存立している(=論理的点のあるものは論理的物質によって充足されている)のであった。

図9

この論理空間の点は事態を表し、丸印が置かれている点は存立している事態を、置かれていない点は存立していない事態を表している。このように論理的物質によって任意に充足された論理空間は一つの可能世界を表していると見ることができる。したがって、図10は別の可能世界を表していることになる。

図10

このような可能世界は、全部で2^16個ある。この全部の集まりは、x軸とy軸に直交したw軸を導入することで、図11のような立体構造をもつものとして表すことができる。

図11

この図ではどの点が論理的物質によって充足されているのかを記入することを省略しているが、例えば、平面w=mは図9のように、平面w=nは図10のようになっていると理解してもらいたい。対象は、一つの可能世界の中では線として存在するが、可能世界全体の中では面として存在する。事態も、一つの可能世界の中では点として存在するが、可能世界全体の中では線として存在する。一つの可能世界は、w軸に直交する一平面上を充足している論理的物質の分布パターンである。こうした平面の集まりからなる立体がすべての可能世界の集まりである。そして、平面の一つが(おそらく別種の)論理的物質によって充足され、それが現実世界となる。だが、このままでは可能性が空間の何にたとえられているのかはっきりしない。我々は二次元平面世界に住んでいると仮定したが、これを三次元立体世界に拡張することが可能世界を導入することに対応するのだと考えることもできるかもしれない。しかし、事態が二次元平面上の点であるのは、我々が対象と事態に課している制約のためにそうなっているのであって、例えば、二項関係を認めるならば、事態は三次元立体中の点として表さなければならなくなるし、さらに複雑な関係を認めれば、次元はどんどん増えていく。これにさらに次元を一つ足すということはどういうことなのだろうか。一つの可能性として、それは時間の導入に対応している、すなわち、w軸は時間軸(t軸)に対応しているのだ、と答えることができるであろう。二次元平面世界はある時点mにおいて物質があるパターンで分布しているが、時点nになると、物質は運動ないし生成・消滅し、別の分布パターンへと変化する。それは図12のような空間図形で表すことができる(ただし、物質の分布パターンの記入は省略している)。

図12

図11は図12になぞらえたものである。可能世界平面w=mでは論理的物質は図9のように分布しているが、別の可能世界平面w=nでは図10のようなパターンになっている。この変化は幾何学的物理的空間での物質の運動ないし生成・消滅(図12)になぞらえられているのである。ようするに、幾何学的物理的時間・空間をモデルにして、論理的時間・空間とでも言うべきものが考えられ、『論理哲学論考』の存在論はそこに収まり得るのである。

以上のように、サリバンとは異なり、可能世界を時間と類比的に扱うことで、事態の論理空間と可能世界の論理空間を統一的に捉えることは可能であろう。しかしながら、ここには一つ根本的な問題が存する。それは、可能世界を導入したのなら、もはや事態(存立している事態と存立していない事態の両方)を考える必要はなく、事実(存立している事態)だけで十分ではないか、という問題である。唯一つの世界しか存在しないと考えた場合、その世界が事実(存立している事態)の集まりにすぎないとすると、可能性が入り込む余地はない。そこで、事実に加えて存立していない事態を導入して世界を拡充することで、この一つの世界の中に可能性を取り込まなければならないのである(99)。しかし、複数の可能世界の存在を認めるならば、もはや存立していない事態を導入する必要はない。ある可能世界で存立していない可能な事態は別の可能世界の中に事実(存立している事態)という形で存在しているからである。事態の存立・非存立という考え方は可能世界のいわば代替物なのであり(100)、可能世界が認められたならば、それは捨て去られるべきものなのである。したがって、事態の空間と可能世界の空間を統一的に捉えようとする先のような試みには意味がないということが帰結する。二つの空間概念を用いていたウィトゲンシュタイン自身は、もしかしたら先のような統一的な把握を考えていたのかもしれないが、『論理哲学論考』の議論を整合的に単純化するならば、論理空間は可能性の論理空間だけで十分である。それは、サリバンの描く図8のように、諸可能世界が何らかの幾何学的な仕方で構造化されたものである。各々の可能世界自体は、空間的な構造をもつのではなく、事実のたんなる集まりである。また、各々の可能世界は、可能世界を現実世界へと転化させる論理的物質によって充足され得るような論理的点——論理的物質の存在の可能性——である。

最後に、第二の解釈によると、存立していない事態の存在の問題はどうなるのかを、あらためて例を使って説明しておこう。まず、図11の中の可能世界w=m(すなわち図9)が現実世界であると仮定しよう。この世界には事態Gc(対象Gとcから構成された事態)は存在していない。これが事態Gcが存立していないということの意味である。つまり、「存立」とは「現実世界での存在」を意味している。他方で、事態Gcは別の可能世界w=n(図10)などでは存在している(どのような事態であれ、それは必ず可能世界のどこかに存在している)。これが「存在」の意味である。つまり、「存在」とは「いずれかの可能世界での存在」を意味している。かくして、事態Gcは、存立していない(=現実世界の中には存在していない)が、存在している(他の可能世界に存在している)のである。

以上、二つの解釈を見てきた。もちろん、ウィトゲンシュタインがどちらかの仕方で考えていたとは断言できない。しかし、いずれかの解釈をとれば、存立していない事態の存在という考え方を『論理哲学論考』の中に位置付けることは可能である、ということは示すことができたと我々は考える。

(三)要素命題は事態を名指している「名前」なのか?

実は、ウィトゲンシュタインは、命題が名前であることをはっきりと否定している。

「人は状態(≒事態)を記述することはできるが、名指すことはできない。/名前は点に似ている。命題は矢に似ている。命題は意味・方向をもつ。」(101)

草稿の中では、我々が第三節の理論で依拠したラッセルを直接名指しして、否定している。

「フレーゲは『命題は名前である』と言った。ラッセルは『命題は複合体に対応している』と言った。どちらの言明も偽である。『命題は複合体の名前である』という言明はとくに偽である。」(102)

当のラッセル自身、自分の考えが間違っていたことをウィトゲンシュタインに教えられたと述べている。

「命題は事実の名前ではない、というようなことを理解しておくことはきわめて重要である。これは指摘されるときわめて明らかなことであるが、実を言うと、私はこのことを、以前の私の教え子だったウィトゲンシュタインによって指摘されるまで、まったく理解していなかった。」(103)

それにも関わらず、我々は、『論理哲学論考』における命題と名前は本質的な点において異ならず、したがって、命題は事態を名指している「名前」と見なして構わないと考える。本質的な点とは、両者ともに何かの代理物であるという点である。ウィトゲンシュタインは、例えば次のように、名前は対象の代理であるとは言うが、命題が事態の代理であるとは言わない。

「ある名前はあるものを代理し、他の名前は他のものを代理し、それらの名前が相互に結合し、かくしてこの全体[=命題]が——活人画のように——事態を表出している。」(104)

しかし、なぜ部分の間の代理関係が全体の間に引き継がれないのか、不明である。ウィトゲンシュタインが像理論を考案するきっかけになった、パリの法廷での人形などによる自動車事故の再現(105)を使って考えてみよう。そこでは、おそらく、横になった人形の上にミニカーが置かれていたりするのであろう。この人形は被害者(死んでしまったため法廷にはいない)を代理し、ミニカーは加害者が運転していた車(大きすぎて法廷にはおけない)を代理している。そうすると、人形の上のミニカーというこの全体は、実際の事故(これはもちろん法廷で生じている事態ではない)の代理物として法廷に置かれている、と考えるのが自然である。裁判官らは実際の事故を見ていないが、代理物であるこの模型を見て、事故の状況を知り、その悲惨さなどを感じることができる。人形とミニカーは名前に対応しており、人形の上のミニカーという全体は命題に対応している。法廷の模型の場合と同じようにして、命題は事態の代理物として機能していると考えることができるだろう。例えば、我々はインクのしみのパターン

を見て、事故の状況などを知るのである。つまり、このインクのしみのパターンは実際の事故の代理物として機能しているのであり、このインクのしみのパターンが命題である。「車」や「人」といった名前だけが代理物なのではなく、その全体である命題「車が人を轢いた」も代理物である。ウィトゲンシュタインは、命題は事態を「記述」する、「表出」する、「描出」する、ないし、事態の「像」である、「モデル」である、「射影」(106)である、などとさまざまに語っているが、これらによって代理関係ではないどのような関係がもたらされるのか、具体的には何も述べていない。むしろ、彼は、命題が事態の代理物であることを認めた上で、代理関係を実現させるための方法は名前の場合と命題の場合では異なるということを、「命題は名前ではない」と主張することで、指摘したかったのかもしれない。実際、両者の方法は明らかに異なると思われる。以下、この違いがどのようなものであるのかを検討したい。もしもこの方法の違いが代理関係の成立を裏切るようなものであれば、命題は事態の——代理物であるという本質的な意味で——名前である、とは言えなくなるからである。

まず、違いの検討を始める前に、あらかじめ注意しておきたいことがある。それは、我々が名前と本質的に等しいと見なしたいと考えているのは要素命題であるという点である。ラッセルが先ほどの引用の直後に命題が事実の名前ではないことの理由として挙げているのは、例えば、ソクラテスは死んでいるという事実に対しては、「ソクラテスは死んでいる」と「ソクラテスは死んでない」という二つの命題が対応し、この対応関係は二つの命題において異なっている、というものであり、複合命題(ここでは否定命題)が持ち出されている。また、ウィトゲンシュタインが草稿の中で挙げている理由の一つは次のようなものである。

「命題は名前であるという間違った想定は、論理的対象が存在しなければならないという信念へと我々を導く。なぜなら、論理的命題の意味はそうしたものであらざるを得ないからである。」(107)

論理的対象は存在しないのだから、命題は名前であるという想定は帰謬法によって否定されるのである。しかし、ここでも論理的命題すなわち複合命題が問題にされている。我々は複合命題は名前ではないと考えるし、ウィトゲンシュタインもそう考えたからこそ、複合命題を扱うための別の理論、すなわち、真理関数論を展開したのである。しかし、要素命題を扱った像理論では命題は名前と見なせるようになっている、というのが我々の主張である。

次に、事態概念の曖昧さから生じ得る疑問に対しても、あらかじめ答えておきたい。それは、真なる命題は事実(=存立している事態)の名前と言えるかもしれないが、偽なる命題が名指すべき事実(=存立していない事態)は存在しないのだから、命題を名前と見なし続けることはできないのではないか、という疑問である。これに対しては、単純に、存立していない事態もまた存在するのである、と答えることができる。偽なる命題が名指している存立していない事態は、先の疑問(二)に対する答で見た第一の解釈に従うと、論理空間内に論理的点として存在している(ただその点が論理的物質によって充足されていないだけである)。また、第二の解釈に従うと、それはどこかの可能世界の中に存在している(ただ、その可能世界が論理的物質によって充足されていない、つまり、現実世界ではないだけである)。

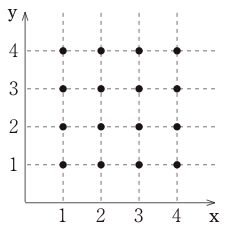

では、このような存立している、ないし、存立していない事態と命題の間の名指し関係はいかにして成立しているのであろうか。名前と対象の間の名指し関係がどのようにして成立するのか、ウィトゲンシュタインは何も述べていないのだが、それは言語使用者が対象を現に知覚し命名することによって成立する、と単純に考えることにしよう。事態についても同じように命名できるとしてみよう。先の疑問(一)に対する答の中で見た単純な論理空間を例に使うと、図13のようになるだろう。

図13

点は知覚された事態を、その下のギリシア文字はその事態に対して命名された名前を表しているものとする。したがって、この一つのギリシア文字自体が一つの命題である。しかし、我々は、実際には、このようには行っておらず、図14のように行っている。

図14

時間的順序から言うと、我々が最初に知覚するのは存立している事態(=事実)である。存立している事態は、図13の左下の事態と右上の事態であるとしよう。この時点で、我々は、そうしようと思えば、この二つの事態に対して、図13のように、それぞれ「α」、「δ」と名付けることもできたであろう。しかし、存立していない事態である右下と左上の事態は知覚されないと考えられるので、事実の時と同じようにして、「β」、「γ」と名付けることはできない。そこで我々は、事態に対する知覚に基づいた命名を断念し、別の方法を採る。すなわち、まず事実から対象を分離(=対象を知覚)し、それに「a」、「F」、「b」、「G」と名前を付け、次にそれらを構文論的規則にしたがって「Fa」、「Ga」、「Fb」、「Gb」という具合に組み立て、命題が得られるのである。命題の成立史を単純化して再構成すると、以上のようになるだろう。だが、ここには大きな問題がある。それは、構文論的に正しく組み立てられた命題に対応する事態が必ず存在することはいかにして保証されるのか、という問題である。もしも、命題の中には対応する事態が存在しないものもあり得るということを認めてしまうと、命題とは何かを名指す名前である、何かの代理物である、という立場は維持できなくなってしまうだろう。

この問題に対しては、先の疑問(一)への答の中でも述べたことだが、構文論的規則は、どの事態が存在するかを前提して、それになぞらえて制定されているのだから、構文論的に正しく形成された命題に事態が対応していることはあらかじめ保証されているのである、と答えることができるかもしれない。しかし、これでは完全な答にはなっていない。問題は、ここで前提されている事態の存在を我々はどのように認識したか、である。この認識ができなければ、存在する事態に対応させる形で構文論的規則を制定することは不可能であろう。

この問題に対する答を『論理哲学論考』の中に直接見出すことはできないが、何らの事態も名指していない(ウィトゲンシュタインの言葉では、記述/表出/描出していない)有意味な命題の存在は『論理哲学論考』の体系では認められていないのだから、この体系を維持するために取るべき道は一つしかないように思われる。それは、存立していない事態も知覚され得ることを認めてしまう道である。つまり、我々は図15のような論理空間全体を知覚できると認めるのである(丸印が置かれている点は存立している事態、置かれていない点は存立していない事態である)。

図15

存立している事態(=事実)を知覚するのと同じように知覚できるわけではないが、存立していない事態は別の何らかの仕方で知覚できると考えるのである(108)。四つの事態の存在をこうした何らかの知覚によって確保した上で、各々の事態に対して名前がレッテルとして貼られていく。それは図13のように恣意的な記号としての名前を使って行うことも可能だろうが、実際は図14のように一定の規則にしたがった体系的な仕方で命名が行われる。つまり、ウィトゲンシュタインもはっきりと述べているように、命題は一種の「記述」なのである。そうすると、例えば、命題「Fb」は、むしろ、「対象Fとbからなる複合体」のような記述句として書かれるべきということになるかもしれない。ただし、「記述」と言っても、ラッセルが記述理論で分析したような意味での「記述」と見なすことはできない。彼の記述理論を簡単に振り返っておこう(109)。彼は、まず、記述句は単独では意味をもたず、文の中に位置付けられて初めて意味をもつと考える。したがって、仮に命題「Fb」がラッセルの意味での記述句「対象Fとbからなる複合体」であるならば、それは何か次のような文の中でその意味を考えなければならないことになる(ギリシア文字は複合的であり得る何らかの述語である)。

次に彼は、記述句を含む文の表層的な文法構造は人を欺くものであり、その背後に本当の文法構造が隠されているのであって、そこでは、以下のように、記述句は解体されて消失してしまうと考える。

『論理哲学論考』の命題をこのように分析された記述句と見なすことができない理由は二つある。第一に、命題が(2)のように解体・消失すべきものであるとすれば、事態を記述する命題というものがそもそも存在しないということになってしまい、これは像理論とは根本的に相容れない考え方である。第二に、命題を解体・消失させた(2)は、それ自体が命題(=文)であるという問題がある。命題は記述であるというのが現在の立場であるから、当然、(2)自体も記述「Fとbと複合体とΦとΨからなる複合体」と見なすべきである。そうすると、記述理論によると、それは次のような文の中でしか意味をもたないことになる。

(3) Γ(Fとbと複合体とΦとΨからなる複合体)

この(3)の深層構造を明らかにすると、何か次のようなものになるだろう。

この(4)自体も命題であるから、記述と見なして、さらに分析を続けなければならない。つまり、命題を記述と見なすと、記述理論による分析は無限に続くことになってしまい、意味の解明を何らもたらさないのである。ラッセルが記述理論を考案した理由の一つには、「現在のフランス王」のような、何も指示していない記述句の存在という問題があった(110)。何も指示していない名前は無意味として言語から追放できるが、何も指示していない記述句の方は、それにもかかわらず有意味であると彼は考えた。この点で、名前と記述句は根本的に性格を異にする文法単位であると考えるべきなのである。「現在のアメリカ大統領」のような記述句は指示対象をもつが、そうなっているのは偶然であって、例えばアメリカが王制を敷いているような別の可能世界では、この記述句は何も指示しなくなる。つまり、どんな記述句でも指示対象をもたないおそれがあるのである。そこで彼は、記述句のすべてを、その指示対象が存在しなくても問題が生じないような仕方で分析するために、記述の理論を作り上げたのである。しかし、今問題にしている命題の場合は、その指示対象(=事態)が存在することは何らかの知覚によって必ず保証されている。命題は事態の知覚の後に作られるのであるから、何も指示していない命題というものは原理的に存在し得ない。この点において、命題は通常の記述句とは決定的に異なり、むしろ、本質的には名前なのである。ただ、名前と異なり、他者への情報伝達の容易さなどの目的のために、記述のような体系的な命名方法が採られているにすぎないのである(111)。

以上、『論理哲学論考』の要素命題に関する像理論が第三節の原子文の理論と基本的に異ならないことを、三つの疑問に答える形で見てきた。この同一視に関してはまだ多くの疑問が生じるかもしれないが、我々は先に進むことにしたい。なぜなら、複合命題を考慮に入れることによって、『論理哲学論考』の中で像理論は大きく変わってしまった、というのが我々が本来主張したいことだからである。この問題の検討が次節(七・三節)以降の主題である。

註

(44)Wittgenstein (1922), prop. 4.0312. 本論文での同書からの引用に際しては、『ウィトゲンシュタイン全集1』(奧雅博訳、大修館書店、一九七五年)、『『論考』『青色本』読解』(黒崎宏訳、産業図書、二〇〇一年)、『論理哲学論考』(野矢茂樹訳、岩波書店、二〇〇三年)を参照し、適宜変更を加えた。

(45)Wittgenstein (1922), prop. 4.442. 原書ではこの記号配列全体が引用符で囲まれているが、このように言及していることが自明な場合は、引用符を省略することにする。なお、原文ではドイツ語「wahr」の頭文字「W」が使用されているところを、分かりやすさのために、英語「true」の頭文字「T」で置き換えた。「F」はドイツ語「falsh」の頭文字だが、英語「false」の頭文字でもあるので、そのままにした。

(46)『論理哲学論考』の中ではこのような記号配列は「図式(Schema)」(Wittgenstein (1922), prop. 4.442)と一般的に呼ばれているだけで、特定の名称は与えられていない。「T—F図式」という用語は草稿などの中で使われている(例えば、Wittgenstein (1961), p. 98 など)。ただし、そこで言及されているT—F図式が問題になっている『論理哲学論考』の記号配列と同種のものであるのか、実はあまりはっきりしないが、他に適当な候補がないので、この用語を使うことにする。

(47)Wittgenstein (1922), prop. 5.

(48)Wittgenstein (1922), prop. 5.234.

(49)Wittgenstein (1922), prop. 1.1.

(50)Wittgenstein (1922), prop. 2.

(51)Wittgenstein (1922), prop. 2.01.

(52)Wittgenstein (1922), prop. 1.13. 「論理空間における諸事実が世界である」ということは諸事実以外に論理空間を構成しているものがあることを前提しており、その候補として考えられるのは事実(=存立している事態)と対比される存立していない事態しか考えられないので、論理空間とは存立している事態と存立していない事態のすべての集まりであると解釈した。このことは「ものはいずれも、いわば、可能な事態の空間の中にある」(Wittgenstein (1922), prop. 2.013)、「像は論理空間における状態を、すなわち、事態の存立と非存立を表出している」(Wittgenstein (1922), prop. 2.11)という命題によっても示唆されていると思われる。

(53)Wittgenstein (1922), prop. 3.202.

(54)Wittgenstein (1922), prop. 4.22.

(55)Wittgenstein (1922), prop. 3.203.

(56)Wittgenstein (1922), prop. 3.22.

(57)Wittgenstein (1922), prop. 4.01. 原文は「命題は現実の像である。/命題は、我々が現実であると考えているような、現実のモデルである」となっている。しかしここでは、「現実(Wirklichkeit)」という『論理哲学論考』の専門用語の詳細に立ち入ることは避け、「事態の像」、「事態のモデル」とほぼ同じ意味だと解釈しておきたい。

(58)Wittgenstein (1922), prop. 4.023.

(59)Wittgenstein (1922), prop. 4.25.

(60)第三節の理論は、そこで触れたように、初期のラッセルの理論に依拠したものであるが、我々がそこで「事態」と呼んだものをラッセル自身は「proposition」と呼んでいた。しかし、この語およびその訳語の「命題」を使うことは、何か言語的なものを連想させ、誤解を招きやすいと考えて、我々は「事態」という言葉を用いた。

(61)「要素命題」の原語は「Elementarsatz」。「Satz」には文という意味もあるが、通例にしたがい「命題」と訳した。なお、『論理哲学論考』には「命題記号(Satzzeichen)」という用語も登場するが、それと「命題」の違いについては、ここでは問題にしないことにする。

(62)Russell (1903), p. 43.

(63)Malcolm (1958), p. 86.

(64)Wittgenstein (1922), prop. 2.0233.

(65)Wittgenstein (1922), prop. 2.014. 「状態(Sachlage)」もまた『論理哲学論考』の専門用語であり、厳密には事態と区別すべきものであるが、ここではほぼ同一視して問題ないと思われるので、そのように[ ]内で補った。

(66)Wittgenstein (1922), prop. 2.0141. 「論理形式」は多くの場合、単に「形式」と呼ばれているので、[ ]内のように補った。

(67)Wittgenstein (1922), prop. 2.0272.

(68)Wittgenstein (1922), prop. 2.03.

(69)実際は、どの対象と結合するかだけでなく、どのような仕方で結合するかも論理形式によって決定されなければならないとウィトゲンシュタインは考えている(Wittgenstein (1922), props. 2.031-2.033を参照せよ)。構成要素が同じでも、結合の仕方が異なれば異なる事態が形成されるからである。このことは、非対称的な関係を例に考えれば理解できるだろう。例えば、太朗は花子を愛しているという事態と花子は太朗を愛しているという事態は、構成要素は太朗、花子、愛の三つで同じだが、明らかに異なる事態である。このような違いをもたらしているのが構成要素の結合の仕方であり、論理形式はこの結合の仕方も決定すべきものであるとウィトゲンシュタインは考えているのであろう。しかし、ここでは、論述を簡単にするため、結合の仕方は論理形式から除外して考えることにする。

(70)Wittgenstein (1922), prop. 3.327. 名前は記号の一種であり(Wittgenstein (1922), props. 3.31, 3.32を参照せよ)、ここでは名前と読み替えても問題ないので、[ ]内のように補った。

(71)この構文論的規則は、連鎖を構成する要素が何であるべきかだけではなく、要素がどのように連鎖するべきかということも支配しているので、ここでの論理形式は連鎖の仕方にも言及せざるを得ない。

(72)Wittgenstein (1922), prop. 4.0031.

(73)Wittgenstein (1922), prop. 4.002.

(74)Russell (1918-9), p. 223.

(75)事態が存立したりしなかったりするという文脈では、一貫して「存立(bestehen)」という用語をウィトゲンシュタインは用いている。「存立」という訳語は奧雅博訳に従ったが、黒崎宏訳と野矢茂樹訳では「成立」となっている。

(76)これは第三節の最後で現代論理学との関連で述べた考え方と同じである。そこでは、単純な述語だけを考えたが、ここでも同様で、対象の結合の仕方が問題になってくるような場合は除外して考えている。註(69)を参照せよ。

(77)Wittgenstein (1922), props. 2.17, 2.171, 2.18, 2.2. これらの命題で問題になっているのは「要素命題」ではなく「像」であるが、要素命題は像の一種である。

(78)Wittgenstein (1922), p. 26 を参照せよ。

(79)単純化された『論理哲学論考』について述べたとき、意味を対象の集合として実体化する方法に言及したが、これを用いることで無意味を説明できるのではないかという疑問が生じるかもしれない。しかし、それは無理である。なぜなら、対象としてa、b、F、Gが存在するとき、存在する集合は{F、a}、{F、b}、{G、a}、{G、b}だけではなく、{F、G}や{a、b}などの集合も当然存在するからである。したがって、対応する対象の集合の存在をもって命題の有意味性を定めると、逆に、「FG」や「ab」などを必ず有意味な命題とせざるを得なくなってしまうのである。

(80)Stenius (1960), p. 98. 『論理哲学論考』で使われている「vorstellen」というドイツ語をステニウスは「depict」と英訳して使っている。我々は奧雅博訳に従って「vorstellen」を「表出」と訳すので、ステニウスの文に現れる「depict」を「表出」と訳した。

(81)Stenius (1960), p. 114. 前註と同様、『論理哲学論考』の「darstellen」をステニウスは「present」と訳しているが、我々は奧訳に従って「darstellen」を「描出」と訳すので、ステニウスの「present」を「描出」と訳した。

(82)Stenius (1960), p. 141.

(83)Wittgenstein (1922), prop. 4.031.

(84)Fogelin (1976), p. 8. なお、本論の叙述と合わせるために、文字を変え、図の配列様式も変えたが、本質的な点で違いはない。

(85)Wittgenstein (1922), prop. 3.411.

(86)アボットの描く世界のように。E・A・アボット『二次元の世界:平面の国の不思議な物語』(高木茂男訳、講談社、一九七七年)を見よ。

(87)Sullivan (2001), p. 93.

(88)存立を存在と見なしていることは、事態の存立を物理的対象の存在になぞらえていることから明らかであるし、また別の箇所では、はっきりと、「論理空間における各々の場所は特定の事態の存在の可能性であるから・・・」(Sullivan (2001), p. 94、私の強調)と述べていることからも分かる。

(89)サリバン自身も同じような図形を用いているが(Sullivan (2001), p. 95)、あまり分かりやすいとは言えないので、我々独自の図を作成した。

(90)Sullivan (2001), pp. 94-5.

(91)Sullivan (2001), p. 94n. サリバンは実際は対象を線ではなく面と見なしている(前註(90)の引用では「線」と書き換えたが、原文では「面(planes)」である)。これは彼が縦・横・高さをもった三次元空間との対比で考えているからであろう。二次元空間では、例えば、方程式x=2が決定する図形は直線だが、三次元空間では、これが決定するのは平面になる。そして、二つではなく三つの平面が交わることで一つの点が決定される。サリバンにこの考えを教えたホワイトは、後に自分の著作の中であらためてこの考えを披露したが、そこでは三次元空間(と時間)という枠組みで考えていることをはっきりと述べ、対象を面として捉えている(White (2006), p. 46)。しかし、我々は二次元空間に住んでいると仮定し、それとの対比で論理空間を特徴付けようとしているのであるから、対象を面ではなく線になぞらえることにする。

(92)Frascolla (2000), p. 68. なお、この著作にはサリバンやホワイトへの言及は見られない。

(93)フラスコラは、前註の引用文の直後に、「比喩を横に置くと、事態全体の各々の成員に指定されたりされなかったりするものは存在以外の何ものでもない」(Frascolla (2000), p. 68)と述べている。これは事態の存立を事態の存在と見なすということであろう。だが我々は、本文ですぐに述べるように、比喩を文字通りに受け取って、事態の存立とは論理的物質による論理的点の充足であると理解したい。また彼は、「論理空間は、その中を原子が運動する中立で独立した媒体なのではなく・・・論理的原子すなわち対象によって一意的に決定されている」(Frascolla (2000), p. 69)とも述べている。おそらく彼は論理的空間は対象から構成された事態によって充足されるのであり、ある論理空間内の点を充足する事態は、その構成要素たる対象によって、一つに決定されていると考えているのかもしれない。しかしこれはサリバン=ホワイトの立場に後退するものであり、我々には受け入れられない。本文で述べるように、我々は、論理空間を充足するのは論理的物質であり、論理的物質には多様性はなく、同質の論理的物質が複数の論理的点を充足すると考えたい。

(94)『論理哲学論考』の様相概念に焦点を当てた研究である、レイモンド・ブラッドリーの『全有の本質——ウィトゲンシュタインの様相的原子論の研究(The Nature of All Being: A Study of Wittgenstein’s Modal Atomism)』を参照せよ。なお、「可能世界」という語は、『論理哲学論考』の中にはなく、草稿(Wittgenstein (1961), p. 83)の中に見い出すことができるだけである。

(95)Sullivan (2001), pp. 96-7, White (2006), pp. 149-50. 彼らは明示していないが、この別種の論理空間概念が示唆されていると彼らが考えているのは、おそらく、Wittgenstein (1922), props. 4.0641, 4.463 のことであろう。そこでもっぱら問題になっているのは複合命題の意味である。しかし、これは七・三節以降で取りあげる問題なので、ここでは、別種の論理空間概念が示唆されていることを取り敢えず事実として受け入れ、それがどのように『論理哲学論考』の存在論の中に位置付けられ得るのかという問題のみを考察する。

(96)Sullivan (2001), p. 96. ただし、我々の文脈に合わせて変更を加えた。なお、この図形はステニウスが三つの事態に関して描いたもの(Stenius (1960), p. 54)を簡略化したものである。

(97)ホワイトは、「ウィトゲンシュタインが考えているのは、諸世界の単なる集合ではなく、その内部に各々の『可能世界』が位置付けられている構造化された多様体である」(White (2006), p. 66)と主張しているが、おそらく、可能世界からなる論理空間をサリバンと同じように考えて、それを「構造化された多様体」と称しているのであろう。

(98)ただし、このように考えることの一つの問題点を我々は第六節で考察した。

(99)本節(七・二節)の最初に見たように、ウィトゲンシュタインは、事実の集まりを「世界」、それに存立していない事態を加えたものを「論理空間」と呼んだ。

(100)これはラッセル流の(すなわち、第三節で採用された)事態がもつ真ないし偽という原初的な性質に関して第六節で述べたことと同じである。

(101)Wittgenstein (1922), prop. 3.144. 原文の「Sinn」には方向という意味もあるので、「意味・方向」と訳した。

(102)Wittgenstein (1961), p. 97.

(103)Russell (1918-9), p. 187.

(104)Wittgenstein (1922), prop. 4.0311.

(105)Wittgenstein (1961), p. 7.

(106)Wittgenstein (1922), prop. 3.11.

(107)Wittgenstein (1961), p. 107.

(108)『論理哲学論考』の像理論を整合的に理解するためには、存立していない事態が知覚されることを認めるべきである、というのが我々の主張であるが、一般的な哲学的問題として見た場合、そうした知覚(要するに、可能性や必然性の知覚)は認められないという疑問が当然生じて来るであろう。我々はこの問題をここで主題的に検討することはできないが、ブラッドリーが『全有の本質』の中で展開している議論(Bradley (1992), ch. 5, sec. 21)が、この問題に対して一つの示唆を与えてくれるのではないかと思われる。彼は『論理哲学論考』の存在論のモデルとして積木を用いている。すなわち、積木のピースが対象のモデルであり、組み合わされた積木が事態のモデルである。今、四角い積木と三角の積木がバラバラにおかれているとしよう。この二つの積木は次のように組み合わせることが可能である。

図16

ブラッドリーは、このような可能性に関する「主張を我々は完全によく理解することができるし、現に理解しているのである」(Bradley (1992), p. 225)ということを指摘し、可能性などの様相概念へ認識論的に接近することは可能であると主張している。そして、我々としては、このモデルにおいて、存立していない事態(すなわち、四角い積木と三角の積木の組み合わせ)がある意味で知覚されている、と考えたい。もちろん、『論理哲学論考』の世界は積木でできているわけではないから、モデルではない本物の世界に関して同様の知覚が可能であるとは直ちには言えない。しかし、世界の中に様相概念を見て取ることの可能性を頭から否定している者に対しては、積木モデルによるブラッドリーの議論は再考を促すものとなるのではないだろうか。

(109)以下の記述理論の紹介は、Russell (1905) に基づいている。

(110)Russell (1905), p. 41.

(111)このような特徴を有すると考えられた命題(=文)は、キース・ドネランの言う指示的に使用された記述と見なすことができるかもしれない。記述の指示的使用については Donnellan (1966) を参照せよ。

文献

- Bradley, R. 1992. The Nature of All Being: A Study of Wittgenstein’s Modal Atomism. Oxford University Press.

- Donnellan, K. 1966. “Reference and Definite Descriptions”, Philosophical Review 75: 281-304.

- Fogelin, R. J. 1976. Wittgenstein. Routledge & Kegan Paul. 2nd edition, 1987. References to the latter.

- Frascolla, P. 2000. Il Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein: Introduzione alla lettura. Carocci. English translation as Understanding Wittgenstein’s Tractatus, Routledge, 2007. References to the latter.

- Malcolm, N. 1958. Ludwig Wittgenstein, A Memoir. Oxford University Press.

- Russell, B. 1903. The Principles of Mathematics. Cambridge University Press. 2nd edition, George Allen and Unwin, 1937. References to the latter.

- ------ 1905. “On Denoting”, Mind, n.s. 14: 479-493. Reprinted in his Logic and Knowledge, edited by R. C. Marsh, George Allen and Unwin, 1956, 41-56. References to the latter.

- ------ 1918-9. “The Philosophy of Logical Atomism”, Monist 28: 495-527; 29: 32-63; 190-222; 345-80. Reprinted in his Logic and Knowledge, edited by R. C. Marsh, George Allen and Unwin, 1956, 177-281. References to the latter.

- Stenius, E. 1960. Wittgenstein’s Tractatus: A Critical Exposition of the Main Lines of Thought. Basil Blackwell.

- Sullivan, P. 2001. “A Version of the Picture Theory”, in W. Vossenkuhl (ed.), Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus, Akademie Verlag, 89-110.

- White, R. M. 2006. Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus. Continuum.

- Wittgenstein, L. 1922. Tractatus Logico-Philosophicus. Routledge and Kegan Paul.

- ------ 1961. Notebooks 1914-1916. Basil Blackwell. 2nd ed., 1979. References to the latter.

A Philosophical Examination of Truth-Tables (III)

Kouji Hashimoto

Wittgenstein’s so-called picture theory in his Tractatus Logico-Philosophicus has been believed to be opposed to Russell’s theory of language and the world advocated in his early works such as Principles of Mathematics. In this paper, however, I will advance the thesis that both theories are fundamentally of the same nature. On Russell’s theory, an atomic sentence expresses a proposition that consists of terms. On the other hand, according to Wittgenstein’s picture theory, an elementary proposition (Elementarsatz) describes a state of affairs (Sachverhalt) that consists of objects (Gegenstand). Therefore, in order to establish my thesis, I will argue as follows. First, there are no essential differences between Russell’s terms and Wittgenstein’s objects. Among terms there are two kinds, i.e. things and concepts (including properties, dyadic relations, triadic relations and so on). So they seem to be different from objects that appear to be homogeneous. But in fact objects are categorized by their logical forms into several kinds in which things and concepts will be found. Secondly, both Russell’s propositions and Wittgenstein’s states of affairs are possible complexes of logical atoms (i.e. terms or objects). Russell thinks that even if an atomic sentence is false, the proposition expressed by the sentence exists in the world as “a curious shadowy thing”. What distinguishes it from the proposition expressed by a true atomic sentence is the fact that the latter proposition has an unanalyzable property called “truth” but the former one lacks it. In the same way, Wittgenstein admits that the state of affairs described by a false elementary proposition exists in logical space. He thinks that the state of affairs described by a true elementary proposition obtains (bestehen) but the state of affairs described by a false one does not obtain. Thirdly, although Wittgenstein explicitly rejects Russell’s idea that the relation between atomic sentences and propositions is the relation of reference, his own idea about the relation between elementary propositions and states of affairs results in nothing but Russell’s. In both theories, the relation is reference.