真理対応説の再検討

――真理と対応(一)――

橋本康二

真理対応説は、真理は文(ないし観念など他の真理の担い手)と事実との対応関係に存する、と主張する。これは、哲学の最初期から提案されてきた真理論であり、かつ、繰り返し批判されてきた真理論でもあり、しかしなお現在でも根強く信奉されている真理論である。本論文の目的は、真理対応説の考え方を徹底すれば、結局、真理対応説を捨てざるを得ないのではないか、という問題に注意を促すことにある。第1節では、ラッセルやヴィトゲンシュタインらの代表的な真理対応説を検討し、そこにおいても既に対応という概念が空虚なものになっていることを示す。第2節では複合文の真理の問題を取り上げる。一般に真理対応説論者の多くは、複合文を構成している原子文の真偽によってもとの複合文の真偽を定義ないし説明する。これに対して私は、この手法は間違っていると論じ、それに代わり得る複合文の真偽の新たな定義を提示する。この定義は第1節で見た真理対応説の精神を可能な限り受け継ぐ形で構成したものであるが、対応という概念はよりいっそう空虚なものとなっていることが見て取られるであろう。第3節では、第2節での定義を受け、対応以外の観点から真理を捉え直すためのいくつかの方法が検討される。

1 真理対応説の再検討

真理という現象に関わっていると一般に想定されているのは、文や観念など真理の担い手(truth bearer)と呼ばれるもの、事実や実在など真理の制作者(truth maker)と呼ばれるもの、および、両者の間に成立している、指示や意味、判断や信念などの関係、の三つである。このうちの関係にこそ真理は存する、というのが真理対応説の主張である。この主張は、文ないし観念は事実ないし実在に対応しているならば真であり、対応していないならば偽である、と言い表されることが多い。しかしながら、この漠然とした言い回しをいくらかでも正確に定式化しようと試みると、対応説が本来主張したかった思想を裏切ってしまうことになるように思われるのである。この問題は既にラッセルによって指摘されていた。ある人が、バスから降りてきているのは銀行員だと考えたが、実際に降りてきていたのは河馬だった、というストーリーを前にして、ラッセルは次のように言う。

「[バスから降りてきている銀行員という観念]は実在に対応し損なっている、と言われる。なぜか。真実においては、いかなる銀行員も降りてきていないからである。すなわち、銀行員が降りてきているということは真ではないからである。つまり、言われているところの対応を定義するためには、我々は真理概念を持ち込まざるを得ないのである。対応の定義は次のようになる。ある観念は、それが真なる何物かの観念であるとき、実在に対応していると言われる。それゆえ、我々の真理の定義は『真理とは、真なる何物かの観念であること、を意味している』ということになる」([13]、493頁)(1)。

こうしてラッセルは「真理は、思考とものの間、ないし、観念と実在の間の関係に存する、という考えを捨て」([13]、494頁)、「真理は判断の対象の性質である」(同)、という新しい真理論に到った(2)。真理対応説は、真理は真理の担い手と真理の制作者の間の関係に存する、という主張であるにもかかわらず、それを定式化しようとすると、真理を真理の制作者の有する性質と見なさざるを得なくなる。これがラッセルの指摘した真理対応説の隘路である。本節では、真理対応説の三つの異なった定式化を取り上げて、そのいずれもが(少なくともその内のいくつかは隘路から抜け出す必要性を自覚していたにもかかわらず)同じような結果に到らざるを得ないことを順に見ていき、最後に、このことが真理対応説にとってどういう意味を持つのかを、手短に考察する。

まず、準備として、真理対応説の定式化が帰着するところの新しい真理論の特徴をより明確にしておきたい。第一に注意すべきことは、この真理論では真理性質が二種類あるということである。先のラッセルからの引用では、何物か(=真理の制作者)が真なるとき、その観念(=真理の担い手)も真であると述べられているが、前者がある性質(例えば真理性質)を有するときに後者も同じ性質を有するとは一般には限らないし、ラッセルも同じ真理性質が両者に帰属しているなどとは考えていない。前者の真理性質を用いて後者の真理性質を定義しているだけである。したがって、煩瑣になるが、二つは異なる真理性質なのであるから、別々の用語を用いるべきであろう。そこで以下では、真理の制作者が有する真理性質を「レベル0の真理」と称し、述語付けるときには「真0」という述語を使うことにする。これに対し、真理の担い手が有する真理性質は「レベル1の真理」と称し、「真1」という述語を使うことにする(「偽」に関しても同様の仕方で区別する)。レベル0の真理は、それ以上分析することができない、定義不可能な、原初的性質である。第二に注意すべきことは、真理の担い手と真理の制作者の間の関係は消失したわけではなく、依然として存在し続けているということである。ラッセルの例では、観念は何物かの観念、すなわち、何物かを表象している観念である。一般に、真理の担い手と真理の制作者の間には何らかの関係Rが成立している。ただ、この関係は真理に影響してこない(より正確に言えば、真と偽の区別に関与してこない)だけである。以上の点を考慮して、問題になっている真理論を図式的に表現すると、次のようになる。

(P) xは真1である = xとあるものyの間に関係Rが成立し、かつ、そのyは真0である。

真理対応説が帰着する、この図式(P)で表された真理論を、便宜上「疑似真理対応説」と呼ぶことにする。ラッセル、ヴィトゲンシュタインの真理対応説はいずれも疑似真理対応説に帰着する。それは以下の通りである。

(一)ラッセルの真理対応説(その一)

真理対応説を退け、新しいタイプの真理論を採用したラッセルだったが、やがてこれにも不満を感じるようになった(3)。では、その代わりに、いかなる真理論に向かったのであろうか。彼は次のように言う。

「我々が正しく判断しているとき、我々の判断に何らかの仕方で『対応している』ある存在者が我々の判断の外に見いだされ、間違って判断しているときは、そうした『対応している』存在者は存在しない、このように我々は感じる」([14]、152頁)。

要するにラッセルは真理対応説を採用するようになったのである。しかし、このように誰もが素朴に信じている真理対応説を定式化しようとすれば困難に陥る、というのがまさにラッセル自身が指摘したことだった。したがって、当然、彼はこの困難を克服した形で真理対応説を定式化できると考えている。それが「多重関係理論」と呼ばれる理論とセットで提出された真理対応説である(4)。

疑似真理対応説に陥らないようにするためには、レベル0の真理というものが生じないようにすればよい。バスから降りてきているのは銀行員であるということ、および、バスから降りてきているのは河馬であるということ、この二つの「こと」の存在を認めれば(ラッセルの言い方では、個物「銀行員」と性質「バスからの降車」からなる複合体、および、個物「河馬」と性質「バスからの降車」からなる複合体、の二つの複合体の存在を認めれば)、後者は真0だが前者は真0ではないというように、レベル0における(すなわち客観的世界の側における)真理を導入する必要が生じる。しかし、前者のような「こと」の存在を否定するならば、すなわち、一般にかつてレベル0の真理を持たないとされていた「こと」(=虚構)の存在を否定し、存在するのはかつてレベル0の真理を持つとされていた「こと」(=事実)だけである、と考えるならば、レベル0における真理というものが生じる余地は消失する。もちらん、存在する「こと」にレベル0の真理を依然として帰属させることは可能だが、レベル0の真理を持たない「こと」は必然的に存在しないのであるから、「レベル0の真理」という概念は事実上、無意味になる。このようにラッセルは、事実と虚構の二元論的世界観から事実一元論の世界観を採用することによって、真理対応説の確立に向けた一歩を踏み出した。

では、事実一元論の世界において、レベル1の真理(観念ないし文における真理)はいかにして可能となるのであろうか。それも対応説を満足させるような仕方で。単純に考えれば次のようになるであろう。

(C1) 観念xは真1である = 観念xとある事実yの間に表象関係が成立している。

このように考えれば、レベル0の真理を導入することなくレベル1の真理を説明することが可能である。しかもこれは観念と事実の間の表象関係に真理の本来の在処を求めた真理対応説と見なすことができる。この点は次のような例になぞらえて考えるとわかりやすい。いま、ある男性がTという性質を持つか否かを、その男性の配偶者がGという性質を持つか否かによって定義しようとしているとする。しかし、配偶者のいない男性もいるため、架空の配偶者の存在でも導入しない限り、明らかにこの定義は機能しない。だが、配偶者がいる男性はTであり、配偶者がいない男性はTではない、という仕方で性質Tを定義することは可能である。この性質Tを生じさせているのは、男性とその配偶者である女性との間に成立している婚姻関係である。女性が持つ性質でもなければ男性が本来的に一人で持つ性質でもない。(男性を観念、女性を事実、婚姻関係を表象関係と置き換えて考えよ。)

しかし、(C1)は真理の説明としては問題ないかもしれないが、別の所で問題が生じてくる。我々は偽1なる観念(=真1ではない観念)が存在することを当然のことと考えている。例えば、先のラッセルの例では、バスから降りてきている銀行員という観念が、偽1でありながらも誰かの心に存在していることは疑い得ない。さて、(C1)によれば、この観念はいかなる事実も表象していない。この観念は虚構を表象していると言いたいところだが、虚構は既に世界の存在目録から消去されていた。したがって、この観念は何物をも表象していない。だが、何物も表象していないものを「観念」と呼べるであろうか。この点において先の比喩は効かなくなる。男性は女性と婚姻関係を結んでいようがいまいが、男性であり続ける。他方、観念は本来的に何物かを表象しているから観念なのであって、何物をも表象していなければ、それはもはや観念ではない。したがって、偽1なる観念は存在しない、ということになってしまう。しかし我々は偽1なる観念の存在を否定したくないのであった(5)。

こうして我々は、レベル0の真理を認めて疑似真理対応説に堕するか、それとも、偽1なる観念の存在という明白な事実を否定するか、というジレンマに陥ったように思われる。しかしラッセルは、このジレンマをくぐり抜けることができると考える。なるほど、バスから降りてきている銀行員という観念が表象していたかもしれないところの、バスから降りてきているのは銀行員であるという「こと」(=虚構)は存在しないが、その構成要素であると考えられていたところの「銀行員」と「バスからの降車」は、それぞれ個物と普遍として依然として世界の中に存在しているはずである。また、観念の本質としての表象関係とは、観念と単一のもの(事実)の間に成立する二項関係ではなく、観念と複数のものの間に成立する多重関係であると考えることができる。これがラッセルの多重関係理論である。バスから降りてきている銀行員という観念が観念であり得るのは、この観念と個物「銀行員」と普遍「バスからの降車」の三者の間に多重関係としての表象関係が成立しているからである(6)。このように多重関係理論は、真1なる観念のみならず偽1なる観念に対しても、それが観念であること、すなわち、何かを表象している存在者であることを、直接的に保証してくれる。そして、レベル1における真理は次のように定義される(話を簡単にするため、「xはFである」という論理形式の観念に限定して定義を与える)。

(C2) 観念xは真1である = 観念xとある個物yとある普遍zの間に多重関係としての表象関係が成立しており、かつ、これら個物yと普遍zは結合して複合体(=事実)を形成している。

ラッセルはこうして、偽なる観念の存在を否定することなく真理対応説を確立し得たと考えた。

しかし、(C2)はレベル1の真理を関係によって説明しているようには明らかに思えない。むしろ、関係に言及していない(C2)の定義項の後半が、レベル1の真理を実質的に生成しているように思われる。(C2)の記述は曖昧であり、何がレベル1の真理を生み出すのに本質的な役割を果たしているのかを明示して、(C2)の定義が言わんとすることは述べ直せば、次のようにならざるを得ないのではなかろうか。

(C3) 観念xは真1である = 観念xとある集合{個物y、普遍z}の間に表象関係が成立しており、かつ、この集合の要素(すなわち、個物yと普遍z)は結合して複合体を形成している。

これは明らかに疑似真理対応説である。なぜなら、性質「・・・の要素は結合して複合体を形成している」をレベル0の真理と見なすことができ、これに基づいてレベル1の真理が定義されているからである。ここでは、以前の事実や虚構といった「こと」の代わりに、一つの個物と一つの普遍を要素とする集合がレベル0の真理性質を所有し得る存在者として導入されている。また、表象関係は、多重関係ではなく、従来通りの二項関係として現れている。

ラッセルは自説のこのような解釈に対して次のように反論するかもしれない。個物yと普遍zを要素とする集合といったものは、そもそも存在しない、よって、レベル0での真理は成立し得ない、したがって、疑似真理対応説にはならない、と。これに対しては次のように答えることができるであろう。任意の個物yと普遍zに関して、「・・・は個物yであり、かつ、〜〜〜は普遍zである」という関係を考えることができる。この関係をRとする。そうすると、一般に個物yと普遍zは結合して複合体を形成しているとは限らないが、関係Rと個物yと普遍zが結合した複合体は必然的に存在する。なぜなら、R(y, z)、すなわち、「yは個物yであり、かつ、zは普遍zである」は必然的に成立する真理だからである。そこで、この複合体をR-y-zとする。そうすると、次のような疑似対応説にたどり着く。

(C4) 観念xは真1である = 観念xとある複合体R-y-zの間に表象関係が成立しており、かつ、この複合体の構成要素のうち関係を除いた構成要素も結合して複合体を形成している。

ここでは、集合ではなく特殊な複合体R-y-zがレベル0の真理を担う存在者として導入されている。レベル0の真理は「・・・の構成要素のうち関係を除いた構成要素も結合して複合体を形成している」という性質である。

これに対しては、「・・・は個物yであり、かつ、〜〜〜は普遍zである」という複合的論理的関係は自然な存在者としては認められない、と反論がなされるかもしれない。そうすると、もはやどう答えて良いのか私にはわからない。しかし、こうした反論をすべて認め、ラッセルの真理論を(C3)や(C4)のような明白な疑似真理対応説に帰着させることができないとしても、やはり元々の(C2)を純正の真理対応説と見なすことはできないということは否定できない。ラッセルは、個物yと普遍zが集められるのは多重関係としての表象関係のような人為的関係を通して初めて可能になるのであって、表象関係などを生み出す人間が存在しなければ個物yと普遍zが集められることはない、すなわち、集合{個物y、普遍z}は表象する人間なしでは存在しない、と考えていたように思われる。この考えを仮に認めたとしても、では表象している観念の真理は何に依存しているのかと問えば、それは個物yと普遍zが結合して複合体を形成しているか否かに全面的に依存していると答えざるをえないであろう。つまり、表象関係はレベル0の真理の担い手であるところの集合{個物y、普遍z}を存在させるという働きしか果たしていない。いったん表象関係によって集合{個物y、普遍z}が与えられたならば、この集合はレベル0の真理(=性質「・・・の要素は結合して複合体を形成している」)を持つか否かのどちらかであり、このこと自体には表象関係はなんら関与しないし、レベル1の真理はこのレベル0の真理から直接的に導き出されるのであるから、表象関係はやはり全く関与していない。したがって、(C2)は真理対応説ではなく、やや特殊な形態をしていはいるが、疑似真理対応説に他ならないと見なすべきであろう。

(二)ヴィトゲンシュタインの真理対応説

『論理哲学論考 Tractatus Logico-Philosophicus』(1922)においてヴィトゲンシュタインは真理対応説を提示したと言われている。しかし、彼の真理対応説は疑似真理対応説そのものである、ということを以下で示したい。ただし、『論理哲学論考』の論述は難解であり、異なる解釈が対立し合っており、統一的な理解は未だほとんど得られていないと言わざるを得ない(7)。そこで、ここでは解釈上の問題は無視して、単純に解釈された限りでのヴィトゲンシュタインの真理論を検討することにする。したがって、以下で示すことは、ヴィトゲンシュタインの真理対応説は疑似真理対応説である、ということではなく、むしろ、いわゆるヴィトゲンシュタイン的真理対応説は疑似真理対応説である、ということになるかもしれない。だが、「いわゆるヴィトゲンシュタイン的真理対応説」は一般にイメージされている典型的な真理対応説だと思われるので、これが疑似真理対応説であるということを指摘しておくことは、それほど無意味なことではないであろう。

ヴィトゲンシュタインの真理対応説は、彼に影響を与えたラッセルとフレーゲに対する批判という側面を持つ。フレーゲは観念でもなく物でもない「思想 Gedanke」と呼ばれる存在者からなる第三の世界を考え、この世界内のおのおのの思想は、真か偽かのいずれかの性質を持つと考えた。そのうえで、文は思想を表現するものであり、真なる思想を表現する文は真であり、偽なる思想を表現する文は偽であるとした。これは明らかに疑似真理対応説である。と言っても、フレーゲも真理対応説を追求したが、結局、疑似真理対応説に堕してしまった、という否定的な意味においてではない。フレーゲは、はっきりと真理対応説を批判し、レベル0の真理(すなわち、「思想」の真理)の存在を積極的に認め、自覚的に疑似真理対応説を採用したのである。ラッセルは、既に見てきたように真理対応説へ移行することを試みていたが、それ以前は、最初に見たとおり、レベル0の真理(彼の場合は「命題」の真理)を積極的に認める自覚的な疑似真理対応説論者だった。これに対して、ヴィトゲンシュタインは、フレーゲやラッセルのこうした真理観は根本的に間違っていると考えた。

「論理学の命題を内容があるように見せかける理論は常に間違っている。人は、例えば、語『真』と『偽』は様々な諸性質の内の二つの性質を指示している、と信じるかもしれない。そうすると、おのおのの命題がこれら二つの性質の一方を有していることは、注目すべき事実であるかのように思われよう。つまり、このことは自明であるとは思われないのである。それは、命題『すべてのバラは黄色か赤である』が、たとえ真であるにしても、自明であるようには聞こえないのと同様である。かの命題は今や完全に自然科学の命題の特徴を得ており、このことは、かの命題が間違って把握されていることの確かなしるしなのである」([23]、命題6.111)(8)。

フレーゲやラッセルの疑似真理対応説では、文や観念(レベル1の真理を担い得るもの)の機能は、思想や命題(レベル0の真理を担い得るもの)を表現したり表象したりすることに尽きている。思想や命題がレベル0の真理ないし虚偽を所有すれば、それを表現ないし表象する文や観念はレベル1の真理ないし虚偽を派生的に所有するとされるが、思想や命題がレベル0の真理ないし虚偽を所有することが、バラが黄色ないし赤色を所有することと同様の、何か自然科学的事実と類比的な単なる事実問題であるとすれば、そこから派生してくるだけなのであるから、文や観念がレベル1の真理ないし虚偽を所有することも、単なる自然科学的な経験的事実問題になってしまう。実際、すべての思想や命題がレベル0の真理も虚偽も所有しないことは可能であろうし、その場合、どんな文や観念も真1でもなければ偽1でもない(しかし依然として文や観念ではあり続けている)、ということになる。ヴィトゲンシュタインは、こうした帰結を断固として拒否する。彼にとって、文や観念が真1か偽1のいずれかであるのは、文や観念の本性上そうなるのであって、それらが表現ないし表象している思想や命題がたまたま真0か偽0のいずれかであるという、偶然的な事情に依存してそうなるのではない。文や観念が存在すれば、それは必然的にレベル1の真理という現象を生成し、そのことは文や観念の内的本性からして自明の理である。このヴィトゲンシュタインの文(ないし観念)およびその真理に関する独特の見解は、「文は名前ではない」([24]、97頁参照)というスローガンで端的に表すことができるであろう。疑似真理対応説は、文と名前に区別を付けない。より正確には、文が何かを表現することと、名前が何かを名指すことの間に、区別を設ける必要性を感じない。したがって、疑似真理対応説における「真1なる文」という概念は、例えば、「人名」という概念と、形式上は何ら異ならない。「人名」という概念は次のように定義されるからである。

(C’) 名前xは人名である = 名前xとあるものyの間に名指し関係が成立しており、かつ、このyは人間である。

レベル1の真理とは高々こうした類の性質の一つにすぎない、というのが疑似真理対応説の帰結である。ヴィトゲンシュタインは、文の真理のこのような矮小化を哲学的に根本的に誤っているとして拒否する。彼は、名前が何かを名指すという「名指し」関係とは全く異なった何らかの関係が、文と何かの間に成立しており、この関係のゆえに文の真理(レベル1の真理)という出来事が生じる、と考えている。こうして彼は真理対応説へと歩を進めたように思われるのである(最初に述べたように、真理対応説とは、関係の内にこそ真理は本来的に存する、という立場である)。

では、ヴィトゲンシュタインはどのように真理対応説を提示して見せたのであろうか。右に見たようなモチベーションにも関わらず、彼が真理に関して実際に述べていることは、疑似真理対応説に堕してしまうように思われるのである。『論理哲学論考』は真理論を明確に定式化するというスタイルを取っていないが、例えば次のような「定式化」が一応与えられている。

「[文などの]像は現実と一致するかしないかである。すなわち、それは正しいか正しくないか、真か偽かである」([23]、命題2.21)。

しかしこれは素朴な段階にある真理対応説であり、これをどう具体化できるかが問題である。一致したりしなかったりすると言われる文と現実の間の関係については、文は現実の像・モデルであり、文と現実は論理形式を共有することにより写像の関係にある、という所謂「ピクチャー・セオリー」を、ヴィトゲンシュタインは展開する([23]、命題2.1以下)。しかし、この写像関係が特に真理と関わるわけではない。なぜなら、真なる文であれ偽なる文であれ、およそ有意味な文である限り、それは現実のモデルでなければならない、というのがピクチャー・セオリーの眼目であるはずだからである。では真理はどこに求められるのか。それは、結局、現実の内でしかあり得ない。ヴィトゲンシュタインによると、現実には、肯定的事実ないし存立(bestehen)している事態(Sachverhalt)と、否定的事実ないし存立していない事態の、二種類がある([23]、命題2.06)。そして、「要素文が真ならば事態は存立している。要素文が偽ならば事態は存立していない」([23]、命題4.25)。したがって、ヴィトゲンシュタインは次のような仕方で文の真理(レベル1の真理)を捉えているのではないかと思われる。

(C5) 文xは真1である = 文xとある事態yの間に写像関係が成立しており、かつ、この事態yは存立している。

これは紛れもなく疑似真理対応説である。ここでは、事態がレベル0の真理を担う存在者として導入されており、レベル0の真理は「存立している」という性質である。

既に述べたように、これはヴィトゲンシュタイン解釈としては皮相にすぎるかもしれない(9)。しかし、ヴィトゲンシュタインから何らかの示唆を受けて、あるいは、ヴィトゲンシュタインとは全く独立に、このような仕方で真理を捉えている者は少なからずいると思われる(10)。また、本論文第2節では、(C5)を疑似真理対応説の代表として取り上げる予定である。そこで、(C5)の特徴を、ヴィトゲンシュタイン解釈としては更に疑わしいものになっていくかもしれないが、若干詳しく述べておきたい。

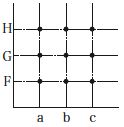

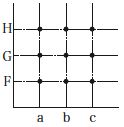

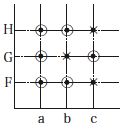

(C5)で用いられている「事態」、「存立/非存立」という概念は、「可能性」および「現実性」という概念に訴えた概念である。事態とは一種の可能性であり、それは現実化される可能性を秘めたものである。存立している事態とは現実化された可能性のことであり、存立していない(すなわち非存立の)事態とは現実化されることなく可能態に留まったままの可能性のことに他ならない。対象がどういうものであるのか、ヴィトゲンシュタインは何も述べていないが、仮に、個物a、b、c、および、性質F、G、Hが世界が含んでいる対象であるとしよう。そうすると、「論理空間」の中に九つの「事態」が存在することになる。このことは図1のような座標で示すことができよう(11)。

図1

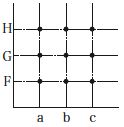

黒丸で強調した九つの交点の各々が事態を表している。事態の中には、図2で示すように、現実化されているものもある。

図2

○印で囲まれた事態が現実化されている事態(=存立している事態)であり、×印が付けられた事態が可能性のままに留まっている事態(=存立していない事態)である。論理空間における存立している事態と存立していない事態の総体、すなわち図2、が世界である(12)。存立している事態だけでなく、存立していない事態も世界の中に存在している。これはパラドキシカルに聞こえるかもしれない。しかし、例えば、「黄金の山」という普遍は、この世界では例化されていない(どの個物もこの普遍を分有していない)が、どの世界にも必然的に存在する、と考えることができるのと同様である。文はこれらの事態と写像関係に立つ。例えば、文「Fa」は図2の左下隅の事態を写像しており、この事態は存立しているので、文「Fa」は真1である。他方、文「Hc」は図2の右上隅の事態を写像しており、この事態は存立していないので、文「Hc」は偽1である。(C5)は、「可能性」および「現実性」という我々が直観的に理解している概念に訴えているため、その他の疑似真理対応説と比べて、我々にとって直観的に理解しやすいものとなっていると言えよう。しかし、(C5)が疑似真理対応説であることには変わりはない。

(三)ラッセルの真理対応説(その二)

ラッセルのもとで哲学の研究を始めたヴィトゲンシュタインは、ラッセルの多重関係理論を厳しく批判し、ラッセルは批判を受け入れて、多重関係理論、および、それに基づいた真理論を捨て去り、新たな真理論を構築し始めた。慣用となった名称がないので、この真理論を仮に「双関係真理論」と呼ぶことにしよう(13)。双関係真理論も、多重関係理論の場合と同様、対応説であることが意図されているが、しかしやはり同様に疑似真理対応説になっていることを、以下で示したい。

ラッセルは先ず、多重関係理論の頃には曖昧にしていた、真理は関係に存するという論点を明確に打ち出す。

「意味作用が意味されているものへの関係の内に存するように、真理と虚偽は信念の外部にある何物かへの関係の内に存する。・・・信念の真理ないし虚偽は、信念に内在するものに依存しているのではなく、信念とその対象の間の関係の本性に依存している」([19]、231-2頁)(14)。

そしてこの論点に実質を与えるために、ラッセルは、信念とその対象の間の関係には二種類あり、この関係の相違が真偽に対応する、という考えを提出する。

「あなたは『今日は火曜日である』という命題を、事実今日が火曜日であるときでも、今日が火曜日でないときでも、どちらのときでも信じることができる。もし今日が火曜日でないならば、この[今日が火曜日ではないという]事実が、今日が火曜日であるというあなたの信念の対象である。しかし、この場合のあなたの信念の事実に対する関係は、今日が火曜日である場合のあなたの[今日は火曜日であるという]信念の[今日は火曜日であるという]事実に対する関係とは、明らかに異なっている。我々は、比喩的に、今日が火曜日であるとき、今日は火曜日であるというあなたの信念は、[今日は火曜日であるという]事実を指し当てて(point toward)いるが、今日が火曜日でないときは、あなたの[今日は火曜日であるという]信念は、この[今日が火曜日ではないという]事実を指し外して(point away from)いる、と語ることができるであろう。・・・もし火曜日に、ある人が今日は火曜日だと信じ、別の人が今日は火曜日ではないと信じたならば、両者の信念は同じ対象、すなわち、今日は火曜日であるという事実、を持つが、前者の真なる信念はこの事実を指し当てており、後者の偽な信念はこの事実を指し外しているのである」([19]、272頁)。

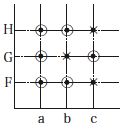

「指し当て」と「指し外し」という、事実に対する二種類の関係を、ラッセルは次のように図示している([17]、208頁)(15)。

この図を使えば、先の引用の前半部分で言われていることは、次のように書くことができる。

| | ────────────→ | | |

| 真: | 信念「今日は火曜日である」 | | 事実「今日は火曜日である」 |

| | | | |

| | | | ────────────→ |

| 偽: | 事実「今日は火曜日でない」 | | 信念「今日は火曜日である」 |

真理に関する以上の考えを形式的に述べれば次のようになるであろう。

(C6) 信念xは真1である = 信念xとある事実yの間に指し当て関係が成立している。

信念xは偽1である = 信念xとある事実yの間に指し外し関係が成立している。

これが双関係真理論である。

なるほど双関係真理論は真理の究極の在処を関係に求めることに成功しているように思われる。このことは人間をT種とF種に二分する次のような定義と比べてみればわかりやすいであろう。

(C”) 人xはT種である = 人xとある人yの間に愛情関係が成立している。

人xはF種である = 人xとある人yの間に憎悪関係が成立している。

ここでは、人がT種であるかF種であるかは、ある人との間に愛情と憎悪のどちらの関係が成立しているかということのみに依存しており、そのある人がどういう性質を持っているかというここととは無関係である。同様に(C6)では、「指し当て」関係と「指し外し」関係のどちらが成立しているかによって信念の真偽は決定され、対象となっている事実のもつ性質は無関係であるように思われる。

しかし、(C6)と(C”)の以上のような類似は見かけ上のものであり、以下のようにして崩れていく。人はどんな人でも愛したり憎んだりすることが可能である(ということにしておく)。また、人xはたまたま人yを愛していたとしても、同一の人yを憎むことも可能だったはずである。これに対して、信念と事実の間の「指し当て」と「指し外し」の関係には、こうした自由は認められない。双関係真理論によれば、例えば 信念「今日は火曜日である」は、事実「今日は火曜日である」だけを指し当てるのであって、その他の事実を指し当てることはなく、同様に、事実「今日は火曜日でない」だけを指し外すのであって、その他の事実を指し外すことはない。そうすると、この場合の双関係真理論が言わんとすることは、次のようなことに帰着するのではなかろうか。すなわち、信念「今日は火曜日である」が、ある事実yを指し当てるのは、この事実yが性質「今日は火曜日である」を持つときかつそのときに限り、ある事実yを指し外すのは、この事実yが性質「今日は火曜日でない」を持つときかつそのときに限る、と。だとすれば、この場合のレベル1の真理を定義するのに「指し当て/指し外し」関係に言及する必要はなくなる。

(C7) 信念「今日は火曜日である」は真1である = この信念とある事実yの間に対象関係が成立しており(すなわち、この信念は事実yを対象にしており)、かつ、この事実yは性質「今日は火曜日である」を持つ。

信念「今日は火曜日である」は偽1である = この信念とある事実yの間に対象関係が成立しており、かつ、この事実yは性質「今日は火曜日でない」を持つ。

これは疑似真理対応説である。もちろん、「ある事実が性質『今日は火曜日である/ない』を持つ」という考え方には問題があるかもしれない。また、(C7)をいかに一般化するのかという問題もある。しかし、それに対する答は、ラッセルの論述の中に見いだせる。ラッセルは事実「今日は火曜日でない」のような事実を「否定的事実(negative fact)」と呼んでいる。否定的事実というと、否定という論理的対象を含んだ事実を連想してしまうかもしれないが、双関係真理論に否定的事実を導入した際のラッセルは、否定的事実というものを次のように考えていた。

「否定的事実は語『ない(not)』に対応した構成要素を含んでいる、と考えてはいけない。否定的事実は、それと相関関係にある肯定的形式(positive form)を持った肯定的事実より多くの構成要素を含んでいるのではない。二つの形式の間の差異は、究極的なものであり、他のものに還元することはできない。我々は、形式が持つこの特徴を、形式の『性質(quality)』と呼ぶことにしよう。かくして、事実および事実の形式は、肯定的と否定的という二つの相反する性質を持つのである」([18]、287頁)。

つまり、構成要素は同一なままの同一の事実が、ある場合は性質「肯定的」を有し、ある場合には性質「否定的」を有する(そして、必ずどちらか一方の性質を有する)と考えられているのである。そうすると、(C7)は次のように一般化できる。

(C8) 信念xは真1である = 信念xとある事実yの間に対象関係が成立しており、かつ、この事実yは肯定的である。

これは間違いなく疑似真理対応説である。ここでは、事実がレベル0の真理の担い手であり、「肯定的」という性質がレベル0の真理性質である。ラッセルは、「真なる命題と偽なる命題は存在するが、真なる事実や偽なる事実は存在しない」([19]、272頁)と述べ、虚構を廃した事実一元論の立場を相変わらず取っている。しかし、否定的事実を導入したことによって、事実上、事実と虚構の二元論を復活させてしまったのである。もちろん、虚構と否定的事実は全く異なったものであろう。しかし、真理論においては両者は同じ働きをするのであり、このことが、双関係真理論を疑似真理対応説へと到らせるのである。

以上、ラッセルおよびヴィトゲンシュタインの真理対応説が疑似真理対応説に帰着することを見てきた。むろん、真理対応説と称する理論は他にも多数あり、それらをすべて検討することはできないが、おそらく何れも疑似真理対応説に帰着する可能性が高いのではないかと思われる(16)。ただし、真理対応説が疑似真理対応説に帰着することを、本節では、真理対応説にとって否定的な材料であると見なしてきたが、逆に肯定的な材料であると考えるものもいる、という事実には注意しておかねばならないであろう。例えば、カーカムは、疑似真理対応説(P)に類した図式が「対応説の本質を捉えている」([9]、132頁)と主張している(17)。また、デイヴィドは、(P)に類した図式を「対応説」のより正確な定義だと見なしている([4]、第2章)。つまり彼らは、(P)は「疑似」真理対応説ではなく、これこそ純正の真理対応説である、と考えているのである。しかし私は、こうした考え方には賛成できない。観念ないし言語と世界の間の関係の内にこそ真理は存する、というのが真理対応説の本質なのだから、この本質を最初から捨ててしまっている真理論を、「対応説」と呼ぶことはできない。本論文での予想にも関わらず、もしかしたら関係の内に真理を見いだす理論を作り上げることが可能かもしれないのであって、「真理対応説」の名称はそうした理論のために取っておくべきであろう。これに対して、疑似真理対応説(P)は、なるほど対応説ではないが、真理論であることには変わりはなく、それも他の真理論と比較して大変有望な真理論である、と主張されるかもしれない。しかし私は、この主張にも賛成できない。疑似真理対応説(P)は、原子文の真理のみを考えている限りではうまく行きそうに思えるのだが、複合文の真理を説明しようとすると、たちまち困難に陥るからである。この問題は、次節で検討したい。

(第1節・了)

註

(1)引用・参照は論文末の文献表により、文献番号の後に頁数等を付す。

(2)「判断の対象」のことをラッセルは、この時期、「命題(proposition)」と呼んだ。これは、本節の最初に述べた「真理の制作者(truth maker)」に相当するものである。真理が関係に存しないのならば、真理は真理の担い手(truth bearer)に本来的に存する、というもう一つの選択肢も残っているが、これは観念論の立場であるとして、ラッセルはこれを否定する。なお、判断対象の持つ性質としての真理という考えは、ムーアにも見られる。彼の「真理と虚偽 Truth and Falsity」(1902)を見よ。

(3)この間の事情については、拙論「ラッセルの最初の真理論」(1997)を見よ。

(4)この真理論はラッセルの「真理と虚偽の本性について On the Nature of Truth and Falsehood」(1910)、『哲学の諸問題 The Problems of Philosophy』(1912)、『知識論 Theory of Knowledge』(1992)などで展開された。以下の本論ではそれを簡略にまとめた。詳細は、拙論「存在論的転回と多重関係理論」(1998)を見よ。なお、本論のまとめでは明らかに元の理論から逸脱している点がある。すなわち、元の理論では、心と諸対象の間に多重関係としての判断関係が成立するとし、この判断関係そのものに真理を帰属させているのに対して、本論では心を観念複合体に置き換え、観念複合体と諸対象の間に多重関係としての表象関係が成立すると解釈し、真理を観念複合体に帰属させている点である。しかしこれは本論の議論の流れに合わせるためにすぎず、元の理論をそのまま使っても、以下で論じること(すなわち、ラッセルの新しい真理対応説も結局は疑似真理対応説に堕してしまうということ)は言える。

(5)前註で述べた元のラッセルの理論に即して言えば、この困難は次のようになる。我々が真なる判断を行っているときは心と事実の間に判断関係が成立しているが、偽なる判断の場合は心といかなる事実の間にも判断関係は成立していない。しかし、判断関係が成立していないということは判断していないということに他ならないから、結局、偽なる判断は存在しないということになる。これはプラトンの『テアイテトス』で論じられている「虚偽は不可能である」という問題に他ならない。

(6)この多重関係は、観念と個物「銀行員」の間の関係、および、観念と普遍「バスからの降車」の間の関係には還元することができない。そういう意味でラッセルはこれを「多重関係」と呼んでいる。関係「xはyとzの間にある」などが多重関係の例である。

(7)例えば、『論理哲学論考』の真理論に関する次のようなハッカーの発言を見よ。「リケッツが『論考』に対応真理概念を帰属させているのを読んで驚いた。・・・この解釈は誤りである」([8]、386頁)。

(8)これはおそらく、レベル0の真理(判断の対象である「命題」の真理)をバラの花の色になぞらえて積極的に導入したラッセルの以下の発言を受けての批判だと思われる。「真理と虚偽には何の問題も存在しない。あるバラは赤色であり、あるバラは白色であるのとまさに同じように、ある命題は真であり、ある命題は偽である」([12]、75頁)。

(9)(C5)によれば、文の真偽二極性(文は真1か偽1のどちらかであるという事実)は、事態は存立するか存立しないかのどちらかである、という(自然科学的事実ではないにしても)偶然的な事実に依存した偶然的な真理となり、自明の真理ではなくなってしまう。これではヴィトゲンシュタインの意図をあまりにも裏切ることになり、解釈としては問題がある。これに対しては、「事態は存立するか存立しないかのどちらかである」は偶然的な事実ではなく論理的必然的な事実である、と答えられるかもしれない。しかし、この程度の答で良いのであれば、ラッセルやフレーゲの疑似真理対応説でも文の真偽二極性は十分説明可能である。「すべてのバラは黄色か赤である」と考えれば、確かにこれは(真だとしても)偶然的事実だが、「すべてのバラは赤か赤でないかのどちらかである」と考えれば、これは論理的必然的事実だからである。なお、本論文の疑似真理対応説はこのタイプの考え方を前提している(すなわち、レベル0の虚偽は、独立した性質ではなく、レベル0の真理の欠如、として定義されると考えている)。

(10)例えば、以下のチザムの真理の説明を見よ。「ある文が真であるのは、(i)それがある事態(state of affair)を表し、かつ、(ii)その事態が成立(obtain)しているときに限る」([3]、89頁)。

(11)この図はホーウィッチによって示唆された。フォーグランも同様の図で論理空間を提示している([6]、8頁参照)。

(12)もちろん図2も一種の像にすぎないのだが、論文の中に世界そのものを持ってくることはできないので、図2を世界そのものと見なしてもらいたい。

(13)この双関係真理論は「論理的原子論の哲学 The Philosophy of Logical Atomism」(1918-9)と『心の分析 Analysis of Mind』(1921)で展開されている。なお、ラッセル自身は、双関係真理論がヴィトゲンシュタインに由来すると考えていた。「論理的原子論の哲学」では、「[文]は事実の名前ではない。・・・私はこのことを、以前の私の教え子だったヴィトゲンシュタインによって指摘されるまで、まったく理解していなかった」([17]、187頁)という自己批判のあとに双関係真理論が述べられている。『心の分析』では、双関係真理論を述べたあと、「私は、問題をこのような仕方で見ることを、私の友人のルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインに負うている」([19]、272頁)と脚注を付けている。しかし、ヴィトゲンシュタインの『論理哲学論考』ないし『ノートブック Notebooks 1914-1916』(1914-6)から双関係真理論を導くことができるか否かという問題には、本論文は関わらないことにする。更に付言しておけば、双関係真理論もラッセルにとっては一時的な立場であったにすぎず、『人間の知識 Human Knowledge』(1948)および『意味と真理への探究 An Inquiry into Meaning and Truth』(1950)では別の種類の真理論が展開されている。

(14)ここでの「信念」は信念作用という関係ではなく、信念内容を意味している。よって、ここでの「信念」は、観念(の複合体)と考えても良いし、文と考えても構わない。

(15)この図の中の「信念」は、原文では「命題」だが、信念内容のことを意味しており、先の引用と合わせるため「信念」に変えた。観念ないし文と読み替えても構わない。

(16)フィールドが「タルスキの真理論 Tarski’s Theory of Truth」(1972)で素描した物理主義的真理対応説も検討する予定だったが、この真理論が疑似真理対応説に堕しているということと同趣旨のことを、既にグローヴァーが「真理と言語−世界結合 Truth and Language-World Connections」(1990)で明確に論じている。

(17)カーカムも多重関係理論に基づいたラッセルの真理論が(P)に類した図式に帰着するということを論じている([9]、120-124頁)。本節での議論と比較せよ。

文献

[1] Anscombe, G. E. M. An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus, London: Hutchinson, 1959.

[2] Black, M. Companion to Wittgenstein’s ‘Tractatus’, Cambridge: Prentice-Hall, 1977.

[3] Chisholm, R. M. Theory of Knowledge, 2nd ed. Englewood Cliffs: Cambridge University Press, 1964.

[4] David, M. Correspondence and Disquotation, Oxford: Oxford University Press, 1994.

[5] Field, H. “Tarski’s Theory of Truth”, Journal of Philosophy 69(1972), pp. 347-375. Repr. in Platts, M. (ed.), Reference, Truth, and Reality, London: Routledge and Kegan Paul, 1980, pp. 83-110. References to the latter.

[6] Fogelin, R. J. Wittgenstein, London: Routledge and Kegan Paul, 1976. 2nd ed., 1987. References to the latter.

[7] Grover, D. “Truth and Language-World Connections”, Journal of Philosophy 87 (1990), pp. 671-687.

[8] Hacker, P. M. S. “Was He Trying to Whistle It?”, in Crary, A. and Read, R. (eds.), The New Wittgenstein, London: Routledge, 2000, pp. 353-388.

[9] Kirkham, R. L. Theories of Truth, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992.

[10] Moore, G. E. “Truth and Falsity”, in Baldwin, J. M. (ed.), Dictionary of Philosophy and Psychology, vol. 2, London: Macmillan, 1902, pp. 716-718.

[11] Ramsey, F. P. “Facts and Propositions”, Aristotelian Society Supplementary Volume 7(1927), pp. 153-170. Repr. in his Philosophical Papers, ed. by D. H. Mellor, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, pp. 34-51. References to the latter.

[12] Russell, B. “Meinong’s Theory of Complexes and Assumptions”, Mind 13(1904), pp. 204-219; 336-354; 509-524. Repr. in his Essays in Analysis, ed. by D. Lackey, London: George Allen and Unwin, 1973, pp. 21-76. References to the latter.

[13] Russell, B. “The Nature of Truth [1905]”, in his Foundations of Logic, 1903-05: Collected Papers of Bertrand Russell, vol. 4, ed. by A. Urquhart and A. C. Lewis, London: Routledge, 1994, pp. 492-506.

[14] Russell, B. “On the Nature of Truth and Falsehood”, in his Philosophical Essays, New York: Simon and Schuster, 1910. Repr. in his Philosophical Essays, London: George Allen and Unwin, 1966, pp. 147-159. References to the latter.

[15] Russell, B. The Problems of Philosophy, Oxford: Oxford University Press, 1912.

[16] Russell, B. Theory of Knowledge: The 1913 Manuscript, ed. by E. R. Eames, London: Routledge, 1992.

[17] Russell, B. “The Philosophy of Logical Atomism”, Monist 28(1918), pp. 495-527; 29(1919), pp. 32-63; 190-222; 345-380. Repr. in his Logic and Knowledge, ed. by R. C. Marsh, London: George Allen and Unwin, 1956, pp. 177-281. References to the latter.

[18] Russell, B. “On Proposition: What They Are and How They Mean”, Aristotelian Society Supplementary Volume 2(1919), pp. 1-43. Repr. in his Logic and Knowledge, ed. by R. C. Marsh, London: George Allen and Unwin, 1956, pp. 285-320. References to the latter.

[19] Russell, B. Analysis of Mind, London: George Allen and Unwinn, 1921.

[20] Russell, B. Human Knowledge, London: George Allen and Unwinn, 1948.

[21] Russell, B. An Inquiry into Meaning and Truth, London: George Allen and Unwinn, 1950.

[22] Stenius, E. Wittgenstein’s Tractatus, Oxford: Blackwell, 1960.

[23] Wittgenstein, L. Tractatus Logico-Philosophicus, London: Routledge and Kegan Paul, 1922.

[24] Wittgenstein, L. Notebooks 1914-1916, Oxford: Basil Blackwell, 1961. 2nd ed., 1979. References to the latter.

[25] 橋本康二、「ラッセルの最初の真理論」、『哲学論叢』24号、1997年、64-75頁。

[26] 橋本康二、「存在論的転回と多重関係理論 −−中期ラッセル哲学の研究(一)−−」、『哲学・思想論集』24号、1998年、53-88頁。

[27] 橋本康二、「デフレーション的真理論と実質的真理論」、『哲学・思想論集』25号、1999年、53-77頁。

Reexamination of the Correspondence Theory of Truth

Kouji HASHIMOTO

The correspondence theory of truth says that truth consists in a relation between truth bearers such as ideas, propositions, or sentences and something other than truth bearers such as reality, facts, or state of affairs. However it is very difficult to pursue the correspondence theory of truth, which I would like to show in this paper. Three correspondence theories are examined: one is Russell’s theory which is based on the so-called multiple relation theory of judgment, another is Wittgenstein’s theory which is found in his Tractatus Logico-Philosophicus, and the other is Russell’s another theory which is advanced in his “The Philosophy of Logical Atomism” and Analysis of Mind. All of them, I think, lead to what I call the pseudo-correspondence theory of truth whose essence is revealed in the following schema:

x is true iff x has a relation R to y and y has some property z.

The pseudo-correspondence theory of truth is not a correspondence theory because according to it truth consists not in a relation R but in y which may be reality, facts, or state of affairs. Therefore I conclude that both Russell and Wittgenstein fail in pursuing the correspondence theory of truth.